本日から6月議会×一般質問スタート。

当たり前のことですが、議長席と自席とでは、やっぱり全然感じが違いますね。

いろいろ考えたり、心の中でツッコんだりしながら聞いています。

そして個人的にすごくモヤモヤした答弁が一つあったので、後日、議事録、確認せねば...

さて本題。

常日頃から、西宮市役所が「行政需要が増えており、職員数が足りない!」と訴え続けていること。

それに対して、私は「気持ちは分からんではないけど、見直すべきところを見直してからでないと、そんな主張にはのれません!」という立場を取っていることは既報の通り。

↓

【ご参照】

●育休が取得しやすい状況を作るための条例になんて、反対したくないですよ、私だって。でも現状を考えると、やはり市の提案にはのれないわけで...@2018年12月のブログ

●職員定数を増員する議案は賛成多数で可決されてしまいました。可決されたことはもちろん、このような議案が提出されてきたこと自体、とても残念に思います。@2017年3月のブログ

もろもろ主張したい内容はありますが、なんといっても一番大きいのは「現実問題として、西宮市の職員数は多いし、人件費も高い!」というところですね。

例えば、西宮市民お一人お一人が負担する、市職員の人件費は年間72,123円。

これは規模・人口等が類似する、類似都市の平均である一人当たり年間57,923円に比べて25%ほども高い金額です。

これだけを見ても「職員が足りない!」という声には、納得しかねますよね…

↓

【ご参照@市政報告63号・2020年10月発行より引用】

こうした状況を是正するために効果的なのが、民間移管・委託の推進。

が、西宮市はこうした取組には甚だ後ろ向きです。

けれども財政状況が一層厳しくなることが確実なことを踏まえると、今こそ、こうした取組を積極的に進めていくべきでしょ!?と。

その中でも、とりわけ「今こそ!」と思っているのが保育所の民間移管推進です。

というのも今、公立保育所では多くの保育士の育休取得に伴い、圧倒的に保育士数が不足しており、「保育士が休暇を取れない…」「現場の負担が重い…」といったことが問題になっているから。

役所が、民間移管・委託の推進に激しく抵抗する背景には

-----

●職員の働く場所がなくなるのでは…という懸念・不安がある

→現場の職員や労働組合等から、強い抵抗が起きがち

-----

という問題があります。

でも上に書いたような状況である以上、平常時に比べると、反対の声もぐっと弱くなるはずだと思うんですよね。

↓

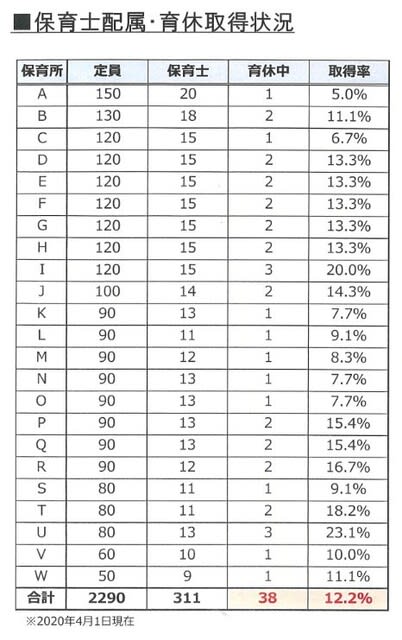

(※本年3月議会で、同じ会派のたかの議員が議会質疑に使用した表を、本人のご了解を得て掲載。)

↑

上の表の時点で、育休取得中の職員の合計38名は、定員150名の保育所Aと定員130名の保育所Bの職員配置数と同じ。

極端な話、定員150名・130名という大規模園2園を民間移管すれば、ちょうど育休で欠員となっている分の職員数が埋まり、各園とも過大な負担なくシフトを回すことができるようになります。

それって、どちらにとってもWINーWINでは???と思うんですよね。

もちろん育休取得者の状況は時によって変わります。

とはいえ「人が不足しているから、とにかく新規の職員を採用するのだ!」という市の姿勢に大きな問題があることは、この点だけからでも明らかだと思っています。

ちなみに試算によると

-----

●60名定員の保育所1園を民間移管すると、市の負担額は年間・約8,000万円減少

●80名定員の保育所1園を民間移管すると、市の負担額は年間・約9,000万円減少

●120名定員の保育所1園を民間移管すると、市の負担額は年間・約1億円減少

-----

します。

これだけのお金があれば、もっと待機児童対策に投入することだってできますよね。

就任当初は「民にできることは民に委ねる!」と勇ましいことを言っていた市長ですが、こうした取組を進める様子は、まったくありません。

この点、非常に残念に思っています。

↓

【ご参照】

市長自身が「それが重要!」と示した「民にできることは民に委ねる」という姿勢。だったら技能労務職についても見直しが必要ですよ!@2018年6月のブログ

コロナ対応で大変なことは、もちろんわかっています。

が、目先の対応に追われるばかりでなく、長期的な視点に基づいた骨のある話も少しは出てきてほしいと思うんですよね。

フワッとしたつかみどころのない話ばかりではなく。

というわけで、今日のブログは、このへんで。

それでは失礼いたします。

当たり前のことですが、議長席と自席とでは、やっぱり全然感じが違いますね。

いろいろ考えたり、心の中でツッコんだりしながら聞いています。

そして個人的にすごくモヤモヤした答弁が一つあったので、後日、議事録、確認せねば...

さて本題。

常日頃から、西宮市役所が「行政需要が増えており、職員数が足りない!」と訴え続けていること。

それに対して、私は「気持ちは分からんではないけど、見直すべきところを見直してからでないと、そんな主張にはのれません!」という立場を取っていることは既報の通り。

↓

【ご参照】

●育休が取得しやすい状況を作るための条例になんて、反対したくないですよ、私だって。でも現状を考えると、やはり市の提案にはのれないわけで...@2018年12月のブログ

●職員定数を増員する議案は賛成多数で可決されてしまいました。可決されたことはもちろん、このような議案が提出されてきたこと自体、とても残念に思います。@2017年3月のブログ

もろもろ主張したい内容はありますが、なんといっても一番大きいのは「現実問題として、西宮市の職員数は多いし、人件費も高い!」というところですね。

例えば、西宮市民お一人お一人が負担する、市職員の人件費は年間72,123円。

これは規模・人口等が類似する、類似都市の平均である一人当たり年間57,923円に比べて25%ほども高い金額です。

これだけを見ても「職員が足りない!」という声には、納得しかねますよね…

↓

【ご参照@市政報告63号・2020年10月発行より引用】

こうした状況を是正するために効果的なのが、民間移管・委託の推進。

が、西宮市はこうした取組には甚だ後ろ向きです。

けれども財政状況が一層厳しくなることが確実なことを踏まえると、今こそ、こうした取組を積極的に進めていくべきでしょ!?と。

その中でも、とりわけ「今こそ!」と思っているのが保育所の民間移管推進です。

というのも今、公立保育所では多くの保育士の育休取得に伴い、圧倒的に保育士数が不足しており、「保育士が休暇を取れない…」「現場の負担が重い…」といったことが問題になっているから。

役所が、民間移管・委託の推進に激しく抵抗する背景には

-----

●職員の働く場所がなくなるのでは…という懸念・不安がある

→現場の職員や労働組合等から、強い抵抗が起きがち

-----

という問題があります。

でも上に書いたような状況である以上、平常時に比べると、反対の声もぐっと弱くなるはずだと思うんですよね。

↓

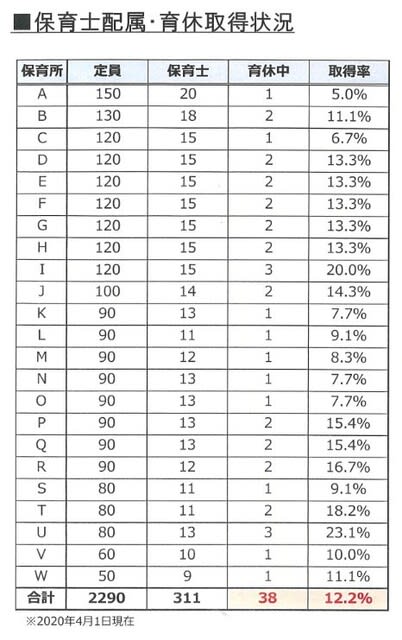

(※本年3月議会で、同じ会派のたかの議員が議会質疑に使用した表を、本人のご了解を得て掲載。)

↑

上の表の時点で、育休取得中の職員の合計38名は、定員150名の保育所Aと定員130名の保育所Bの職員配置数と同じ。

極端な話、定員150名・130名という大規模園2園を民間移管すれば、ちょうど育休で欠員となっている分の職員数が埋まり、各園とも過大な負担なくシフトを回すことができるようになります。

それって、どちらにとってもWINーWINでは???と思うんですよね。

もちろん育休取得者の状況は時によって変わります。

とはいえ「人が不足しているから、とにかく新規の職員を採用するのだ!」という市の姿勢に大きな問題があることは、この点だけからでも明らかだと思っています。

ちなみに試算によると

-----

●60名定員の保育所1園を民間移管すると、市の負担額は年間・約8,000万円減少

●80名定員の保育所1園を民間移管すると、市の負担額は年間・約9,000万円減少

●120名定員の保育所1園を民間移管すると、市の負担額は年間・約1億円減少

-----

します。

これだけのお金があれば、もっと待機児童対策に投入することだってできますよね。

就任当初は「民にできることは民に委ねる!」と勇ましいことを言っていた市長ですが、こうした取組を進める様子は、まったくありません。

この点、非常に残念に思っています。

↓

【ご参照】

市長自身が「それが重要!」と示した「民にできることは民に委ねる」という姿勢。だったら技能労務職についても見直しが必要ですよ!@2018年6月のブログ

コロナ対応で大変なことは、もちろんわかっています。

が、目先の対応に追われるばかりでなく、長期的な視点に基づいた骨のある話も少しは出てきてほしいと思うんですよね。

フワッとしたつかみどころのない話ばかりではなく。

というわけで、今日のブログは、このへんで。

それでは失礼いたします。