061015撮影

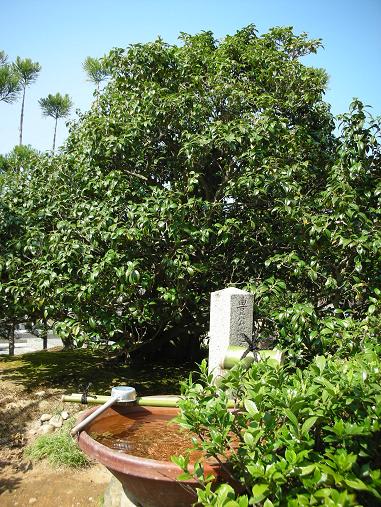

【掘り抜き井戸】 井筒の部分が大きな朝鮮石で彫りぬかれた珍しい石で

加藤清正が朝鮮から持ち帰ったと伝えられています。

本堂で頂いたお茶は、この井戸の水を沸かしたお湯を使用しているそうです。

【侘助椿(わびすけつばき)】木が三本の枝に分かれ、その枝から紅白の花を咲かせます。

樹齢400年日本最古の胡蝶侘助、秀吉公が愛したと伝えられているそうです。

少しずつ秋が・・・

茶室へと向かう廊下です。 屋根のところにかかっているのが

輿

輿 です。

です。玉の輿の由来を聞きました。

ガイドさんの話によると

ガイドさんの話によると徳川綱吉の生母「桂昌院」の名を「お玉」といい、京の八百屋に生まれたが徳川家光の側妻となり、

豪華な輿に乗って大奥に入ったことから玉の輿といわれるようになったそうです。

玉の輿の言葉の発祥地は、京都だったのですネ

総見院には、茶席が三席あります。

【香雲軒(こうせつけん)】

【龐庵(ほうあん)】

【寿安席】

総見院さんでもガイドさんがおられとても詳しく丁寧に説明いただきました。

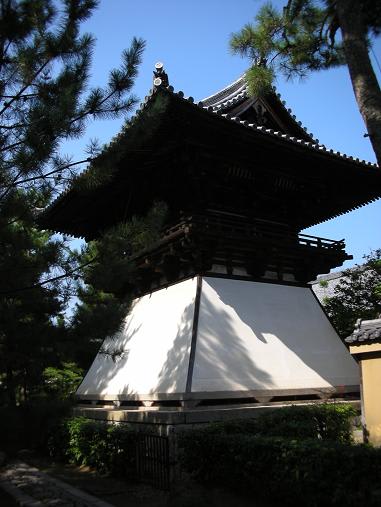

本堂でのお話、本能寺の変で明智光秀の謀反で生涯を閉じた織田信長公の菩提寺であること。

信長公の一周忌に豊臣秀吉が追善の為に建立したものであること等説明を受けました。

その後、茶室に案内していただき掘り抜き井戸、侘助椿の説明の後

信長公一族の墓(信長・徳姫・濃姫・おなべの方など)一族七基の五輪石塔や墓にお参り、

そして茶筅塚(ちゃせんづか)普通の塚と違うところは花立が茶筅の形をしています。

そして毎年4月28日に茶筅供養が行われるそうです。

ガイドさんのお話を聞くだけでもとても満足のいくものでした。

ガイドさんのお話を聞くだけでもとても満足のいくものでした。是非、お話を聞きに行ってみてください。

| 【総見院】 ◎特別公開:平成18年10月7日~平成18年11月30日(拝観不可の日あり) 拝観時間:10:00~16:00 ◎拝観料:600円 ※興臨院・総見院共通拝観券1,000円 ◎アクセス:市バス大徳寺前下車 徒歩約7分 |

巨峰餅

巨峰餅