このコースの由来が過去のブログにあったので要約します。千葉県大多喜で生落花生を購入し茹で落花生にしたのがおいしくて探したところ、JAはだのの「じばさんず」で生落花生を購入できることがわかり、じばさんずを含めたコースを検討し下見をしたのが2013年、2014年10月に初めて実施した際の参加人数は21名でした。

2018年を最後に感染症などの影響により途絶えていて、会員の高齢化によりきびしくなったこのコースを復活させるかどうか前会長と飲みながら話をしたことがあります。自分は疲れるからもう歩かないけど、新しく入った元気な人もいるんだからやったほうがいいよとおっしゃり六年ぶりに復活させました。参加者は今回5名と少なかったのですが、普段とは違う魅力があるコースなのでこれからも工夫をして続けてゆこうと思います。タイトルは「秦野渋沢丘陵・震生湖ハイキングコース」に変えようかな。

水無川

秦野は扇状地でこの川も普段は伏流しており水無川と呼ばれます。秦野の地理的特徴を市のサイトから一部抜粋します。

秦野盆地の地質は、基盤が丹沢層群をつくる緑色凝灰岩で、その上に砂礫と降下火山灰等が互層をなして堆積しています。盆地内の砂礫は、丹沢山地より盆地の中央部を流れる水無川、盆地の西側を流れる四十八瀬川、東側を流れる金目川等によって運搬堆積し、砂礫層となって複合扇状地の地形を形成しています。そのため水無川の流水は、扇頂にあたる大倉付近から伏流水となり、扇端の今泉・平沢付近で湧出しています。

この日は水が多かったようで流れがありました。

弘法の清水

大量の湧水が見られます。

おおがみ公園

おおがみ公園のキンモクセイ

北口から南口に回り込んでこちらの公園をお借りしてストレッチをしてスタートです。

秦野駅南口

駅前のキンモクセイ

クロガネモチ

今泉名水桜公園

この日のウォーキングを通して感じたことですが、キンモクセイが多くずっと木犀の香りの中でのウォーキングでした。こちらの公園も大量の湧水が湧き出しています。

南小学校近くで農産物販売

西へ向かって歩くと南小学校。この日は運動会が行われ多くの人が集まり近所のおうちでは農産物が売られています。

白笹稲荷神社

はだの桜みち

震生湖の看板

ここから標高差60mの上り坂ではじめの関門です。

丹沢の山々

登りきるとこんな景色。

アサガオ

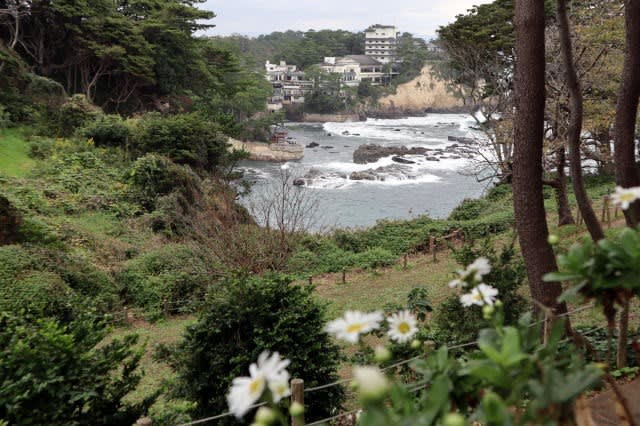

震生湖

秦野福寿弁財天社

震生湖については秦野市観光協会のサイトから抜粋します。

1923年(大正12年)9月1日の関東大震災で震生湖は誕生しました。 東側の絶壁は当時の崩壊した跡といわれています。 この震災で、小原地区の女の子2人が南小学校から下校する途中、峰坂で行方不明になったといわれています。現在、峰坂を登った丸山のバス道路わきに、その供養塔が見られます。 面積13,000平方メートル、周囲約1,000メートル、水深は平均4m、深いところで10mといわれています。フナ、コイ、モツゴ、オオクチバスなどの魚類と共に、カワセミ、コゲラ、ヤマガラ、オナガなどたくさんの野鳥の姿を見ることが出来ます。

寺田寅彦の句碑

湖畔にある句碑は、東京帝国大学 地震研究所の寺田寅彦(てらだとらひこ)が、1930年(昭和5年)9月に震生湖に2度調査に訪れ、その際、詠んだ俳句3句のうちの1句です。

「山さけて 成しける池や 水すまし」

「大地震で山が割れ、川がせき止められて出来た湖に、今やその時の騒がしさが嘘のように水すましが、ひっそりと水面に浮かんでいる。」 この句碑は、1955年(昭和30年)9月1日に建立されました。

青パパイヤ

ミカン

弁天様から上の道へあがってくると見慣れない青パパイヤが植えられ実をつけていました。

向山配水場

パンパス

震生湖入口バス停から車の通らない渋沢丘陵ハイキングコースを歩く。この1.7kmほど、標高差が40mあって眺望もないので微妙にきついかな。たまにはこんなところを歩くのもいいのですが。

クリ

渋沢丘陵から標高で80m下がった室川にある栗畑です。100円の看板が出ていましたが売り切れでした。

湘南とびうお体操クラブ

小田急線の踏切にやってきたところ、思わず体操クラブなのに「とびうお」はおかしいだろうと突っ込みたくなるような子供向けの体操クラブがありました。

じばさんず

JAはだのはかつて葉たばこの生産で活況だった大きな農協です。じばさんずは併設の直売所で、各地の直売所のモデルになっているようです。この日はここで昼食と買い物の休憩を取りました。

落花生についてWikipediaから抜粋します。

日本には東アジア経由で1706年にラッカセイが伝来し、「南京豆」と呼ばれた。ただし、現在の日本での栽培種はこの南京豆ではなく、明治維新以降に導入された別品種である。

日本で初めて栽培されたのは1871年(明治4年)に神奈川県大磯町の農家、渡辺慶次郎が横浜の親戚から落花生の種を譲り受け、自分の畑に蒔いたもの。花は咲いたが何も実を結ばないので「こんなもの」と足蹴りしたら地中から鞘(殻)が出てきて、地下結実性であることが判明した。経済栽培に向けて、販売先の確保のため、地元旅館に試食を依頼したが「客は喜んだが、座敷が汚されて困る」と断られた逸話が残っている。その後、明治10年に0.4リットル袋入りにて横浜の駄菓子屋に売り込んだところ盛況となり、採算がとれる商業生産への見通しがたった。千葉県においては1876年より栽培が開始されている。

渋沢駅

じばさんずから渋沢駅まで歩き、途中國榮(くにさかえ)稲荷神社の境内をお借りしてストレッチをして解散となりました。帰りの小田急線も混んでいなかったのでゆっくり座って帰ってきました。

通常のウォーキングとは一線を画す今回のコース、心地よい疲れも魅力なのでスタート時間を工夫して来年も実施したいと思います。

すこやか歩こう会ではひきつづき会員を募集しています。目黒区在住以外の方も歓迎いたします。

まずは一緒に歩けるか、試しに一度参加してください。

sukoyaka[アットマーク]v08.itscom.net([アットマーク]は@へ変換してください)宛にメールをいただければ、直近の活動予定をお知らせいたします。

すこやか歩こう会活動スケジュール

参加を希望される方はご一報ください。

2018年を最後に感染症などの影響により途絶えていて、会員の高齢化によりきびしくなったこのコースを復活させるかどうか前会長と飲みながら話をしたことがあります。自分は疲れるからもう歩かないけど、新しく入った元気な人もいるんだからやったほうがいいよとおっしゃり六年ぶりに復活させました。参加者は今回5名と少なかったのですが、普段とは違う魅力があるコースなのでこれからも工夫をして続けてゆこうと思います。タイトルは「秦野渋沢丘陵・震生湖ハイキングコース」に変えようかな。

水無川

秦野は扇状地でこの川も普段は伏流しており水無川と呼ばれます。秦野の地理的特徴を市のサイトから一部抜粋します。

秦野盆地の地質は、基盤が丹沢層群をつくる緑色凝灰岩で、その上に砂礫と降下火山灰等が互層をなして堆積しています。盆地内の砂礫は、丹沢山地より盆地の中央部を流れる水無川、盆地の西側を流れる四十八瀬川、東側を流れる金目川等によって運搬堆積し、砂礫層となって複合扇状地の地形を形成しています。そのため水無川の流水は、扇頂にあたる大倉付近から伏流水となり、扇端の今泉・平沢付近で湧出しています。

この日は水が多かったようで流れがありました。

弘法の清水

大量の湧水が見られます。

おおがみ公園

おおがみ公園のキンモクセイ

北口から南口に回り込んでこちらの公園をお借りしてストレッチをしてスタートです。

秦野駅南口

駅前のキンモクセイ

クロガネモチ

今泉名水桜公園

この日のウォーキングを通して感じたことですが、キンモクセイが多くずっと木犀の香りの中でのウォーキングでした。こちらの公園も大量の湧水が湧き出しています。

南小学校近くで農産物販売

西へ向かって歩くと南小学校。この日は運動会が行われ多くの人が集まり近所のおうちでは農産物が売られています。

白笹稲荷神社

はだの桜みち

震生湖の看板

ここから標高差60mの上り坂ではじめの関門です。

丹沢の山々

登りきるとこんな景色。

アサガオ

震生湖

秦野福寿弁財天社

震生湖については秦野市観光協会のサイトから抜粋します。

1923年(大正12年)9月1日の関東大震災で震生湖は誕生しました。 東側の絶壁は当時の崩壊した跡といわれています。 この震災で、小原地区の女の子2人が南小学校から下校する途中、峰坂で行方不明になったといわれています。現在、峰坂を登った丸山のバス道路わきに、その供養塔が見られます。 面積13,000平方メートル、周囲約1,000メートル、水深は平均4m、深いところで10mといわれています。フナ、コイ、モツゴ、オオクチバスなどの魚類と共に、カワセミ、コゲラ、ヤマガラ、オナガなどたくさんの野鳥の姿を見ることが出来ます。

寺田寅彦の句碑

湖畔にある句碑は、東京帝国大学 地震研究所の寺田寅彦(てらだとらひこ)が、1930年(昭和5年)9月に震生湖に2度調査に訪れ、その際、詠んだ俳句3句のうちの1句です。

「山さけて 成しける池や 水すまし」

「大地震で山が割れ、川がせき止められて出来た湖に、今やその時の騒がしさが嘘のように水すましが、ひっそりと水面に浮かんでいる。」 この句碑は、1955年(昭和30年)9月1日に建立されました。

青パパイヤ

ミカン

弁天様から上の道へあがってくると見慣れない青パパイヤが植えられ実をつけていました。

向山配水場

パンパス

震生湖入口バス停から車の通らない渋沢丘陵ハイキングコースを歩く。この1.7kmほど、標高差が40mあって眺望もないので微妙にきついかな。たまにはこんなところを歩くのもいいのですが。

クリ

渋沢丘陵から標高で80m下がった室川にある栗畑です。100円の看板が出ていましたが売り切れでした。

湘南とびうお体操クラブ

小田急線の踏切にやってきたところ、思わず体操クラブなのに「とびうお」はおかしいだろうと突っ込みたくなるような子供向けの体操クラブがありました。

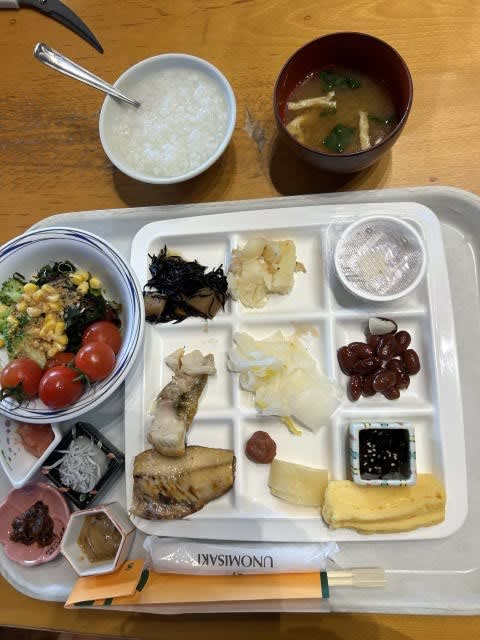

じばさんず

JAはだのはかつて葉たばこの生産で活況だった大きな農協です。じばさんずは併設の直売所で、各地の直売所のモデルになっているようです。この日はここで昼食と買い物の休憩を取りました。

落花生についてWikipediaから抜粋します。

日本には東アジア経由で1706年にラッカセイが伝来し、「南京豆」と呼ばれた。ただし、現在の日本での栽培種はこの南京豆ではなく、明治維新以降に導入された別品種である。

日本で初めて栽培されたのは1871年(明治4年)に神奈川県大磯町の農家、渡辺慶次郎が横浜の親戚から落花生の種を譲り受け、自分の畑に蒔いたもの。花は咲いたが何も実を結ばないので「こんなもの」と足蹴りしたら地中から鞘(殻)が出てきて、地下結実性であることが判明した。経済栽培に向けて、販売先の確保のため、地元旅館に試食を依頼したが「客は喜んだが、座敷が汚されて困る」と断られた逸話が残っている。その後、明治10年に0.4リットル袋入りにて横浜の駄菓子屋に売り込んだところ盛況となり、採算がとれる商業生産への見通しがたった。千葉県においては1876年より栽培が開始されている。

渋沢駅

じばさんずから渋沢駅まで歩き、途中國榮(くにさかえ)稲荷神社の境内をお借りしてストレッチをして解散となりました。帰りの小田急線も混んでいなかったのでゆっくり座って帰ってきました。

通常のウォーキングとは一線を画す今回のコース、心地よい疲れも魅力なのでスタート時間を工夫して来年も実施したいと思います。

すこやか歩こう会ではひきつづき会員を募集しています。目黒区在住以外の方も歓迎いたします。

まずは一緒に歩けるか、試しに一度参加してください。

sukoyaka[アットマーク]v08.itscom.net([アットマーク]は@へ変換してください)宛にメールをいただければ、直近の活動予定をお知らせいたします。

すこやか歩こう会活動スケジュール

参加を希望される方はご一報ください。