代官山・恵比寿・広尾コースのブログを書いていて気になった東北寺を目指して、一眼レフをもって散歩してきました。

コブシの花芽

ジンチョウゲ

この写真を撮ったのは2月17日。すでに一週間が過ぎ、コブシは花開きジンチョウゲは香りを放ち始めました。

庚申塔群

馬頭観音

壊れた庚申塔

説明書き

庚申塔

所在地 東京都渋谷区恵比寿西2-11-7

庚申信仰は、江戸時代に盛んに行われ、多くの講(グループ)が作られました。それにともない、たくさんの庚申供養塔があちこちの路傍に建てられたのです。

その信仰とは、60日ごとに巡ってくる庚申の夜、うっかり寝てしまうとそのまま死んでしまうことがあると信じられていました。庚申の日は、一晩中飲んだり食べたりしながら語り明かして、眠らないようにして過ごしたのです。その仲間を庚申講と呼びました。

ここには五基の庚申塔と馬頭観音が一基あります。

囲いのなか向かって右側より、寛文8年(1668年)、延宝4年(1676年)、延宝2年(1674年)、寛文4年(1664年)の庚申塔があり、明治38年(1905年)の庚申塔は馬頭観音と共に囲いの外に建っています。

渋谷区教育委員会

恵比寿駅西口

トイレに行こうと思って恵比寿駅に向かったのですが、当てにしていた公衆便所は工事中でなくなっていました。

東三丁目の庚申塔

江戸時代にはシュロの木はなかったでしょうね。外来種ですが調べてみると平安時代から日本にあるとのこと。江戸にもあったのかなぁ?時代劇には出てきそうにありません。

庚申塔

説明書き

渋谷区東三丁目17番17号

庚申橋供養碑

この橋供養碑は、寛政11年(1799)にたてられた数少ない珍しいものです。上部の青面金剛像のほかに、四面すべてに、橋講中世話役や万人講及び、個人の名が多数刻まれています。

それらの人びとの地域をみますと、渋谷はもとより麹町、赤坂、芝、麻布、四谷、大久保、池袋、市ヶ谷方面から、目黒、中野、世田谷、荻窪といった広い範囲にわたっています。

こうしたことからみますと、庚申橋を通る道は、江戸時代には重要な交通路であったことがわかります。

渋谷区教育委員会

渋谷川とミモザ

阿弥陀石棺仏

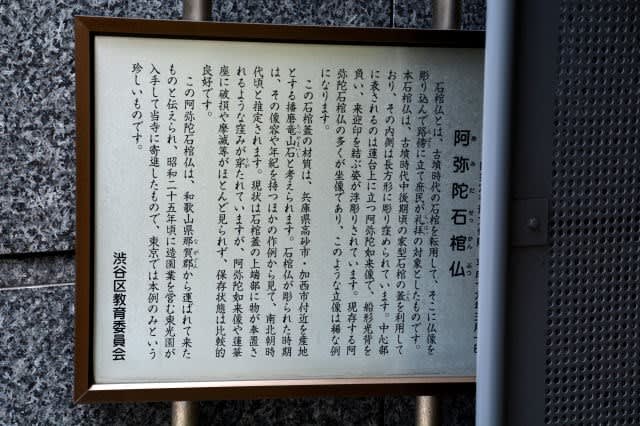

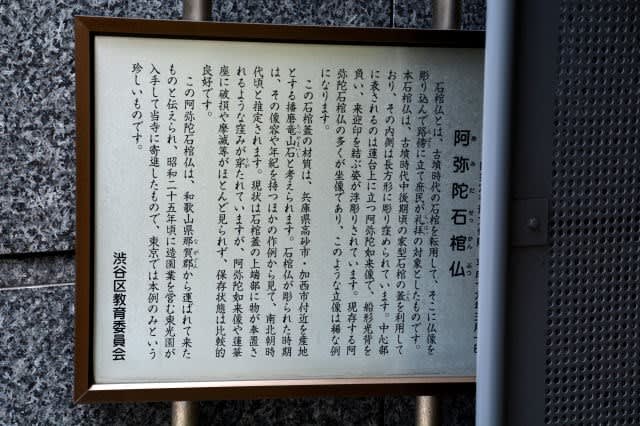

説明書き

東三丁目10番13号 曹洞宗 渋谷山 福昌寺

区指定有形文化財 平成19年3月1日

阿弥陀石棺仏

石棺仏とは、古墳時代の石棺を転用して、そこに仏像を彫り込んで路傍に立て庶民が礼拝の対象としたものです。本石棺仏は、古墳時代中後期頃の家型石棺の蓋を利用しており、その内側は長方形に彫り窪められています。中心部に表されるのは蓮台上に立つ阿弥陀如来像で、船形光背を負い、来迎印を結ぶ姿が浮き彫りにされています。現存する阿弥陀石棺仏の多くが座像であり、このような立像は稀な例になります。

この石棺仏の材質は、兵庫県高砂市・加西市付近を産地とする播磨竜山石と考えられます。石棺仏が彫られた時期は、その像容や年紀を持つほかの作例から見て、南北朝時代頃と推定されます。現状は石棺蓋の上端部に物が奉置されるような窪みが穿たれていますが、阿弥陀如来像や蓮華座に破損や摩滅等がほとんど見られず、保存状態は比較的良好です。

この阿弥陀石棺仏は、和歌山県那賀郡から運ばれて来たものと伝えられ、昭和25年頃に造園業を営む東光園が入手して当寺に寄進したもので、東京では本例のみという珍しいものです。

渋谷区教育委員会

花供養塔

説明書き

花供養塔由来記

花は天地自然の美しき心を姿色香にあらわし 人の世の喜怒哀楽につけて その人の心を和らげ慰め励まし無量の福楽を与え来れるものなり

その花を己が商とすることを天職と思い 花を愛し 花と天地自然に感謝しつヽ生花を商う 願心の施主横山サダ及び同業の有志相寄りて人々の心を慰め散り行ける多くの花の命に感謝し慰霊せんものと 渋谷山福昌寺の聖域をトし 茲に供養塔を建立し 併せて施主家の家門興隆同業有志各家の繁栄 業界の発展を祈念するものなり

昭和丙辰51年4月吉日

花供養塔建立協賛会

法雲寺

白鴎観音の由来

この観音像は大正十一年東京美術学校出身、日展無審査の服部仁郎氏の作で楠木を用い、また台座は前田文六氏の作であります。

本観音像は服部氏が昭和十六年に、戦争が一日も早く終わるように祈りをこめて制作に着手し、同十八年十月に完成開眼されました。昭和四十年、時あたかも終戦二十周年を機に、同氏の深い想いにより、社団法人白鴎遺族会に寄贈を賜りましたものです。同会は法雲寺本堂に安置し、毎年六月に慰霊法要を続けてまいりました。

白鴎遺族会は、海軍飛行科予備学生、予備生徒出身の戦没者の遺族と生存同級生によって昭和二十一年に結成され。戦没者の慰霊と遺家族の援護を継続している団体であります。海軍予備学生、予備生徒とは旧制大学、高等学校、専門学校の卒業生、修了者から採用され、飛行科は一期より十六期の予備学生と、一期より三期の予備生徒まで、総数は一万五千百四十九名でありましたが、大空の戦いに二千四百八十五名が戦死されました。その中で神風特別攻撃隊として戦死した士官搭乗員七百六十九名の内には実に六百五十八名の予備学生・予備生徒が、雲流るる果てに散華しました。

特に十三期は一千六百十六名が戦死し、同期の三分の一を失いました。十三期出身である法雲寺住職岡村泰遠氏は友の冥福を祈り、先々の人々が白鴎観音を、至純の志をもって国難に殉じた若き学徒の化身として仰ぎ、彼らが最も願っていた永遠の平和を共に祈っていただくため、観音堂を建立しました。

平成十年十月十八日

枯草の壁

東北寺山門

日向国佐土原藩島津家大名墓地への階段

日向国佐土原藩島津家大名墓地

この冬宮崎市砂土原に住む知人と会うことになっていたのが果たせなかったので、Googleマップのこの文字が気になったのだと思います。

門前の紅梅

交差点の英語表記

「Ebisu 2 Chome」と書いてあったのだと思います。Chomeがあると外国人にはわかりずらくなるのでしょうね。

ライオントレーニングセンター

ビール坂商店会

恵比寿ガーデンファーム

以前通っているのですが、ここにライオンのトレーニングセンターがあることは忘れていました。「銀座ライオン」だと思っていたのですが、会社の名前はサッポロライオンなのですね。銀座ライオンという名の店舗を運営しているサッポロライオンという会社。

ガーデンプレイスでビールを飲むこともなく散歩終了で、帰宅の途につきました。

すこやか歩こう会ではひきつづき会員を募集しています。目黒区在住以外の方も歓迎いたします。

まずは一緒に歩けるか、試しに一度参加してください。

sukoyaka[アットマーク]v08.itscom.net([アットマーク]は@へ変換してください)宛にメールをいただければ、直近の活動予定をお知らせいたします。

すこやか歩こう会活動スケジュール

コブシの花芽

ジンチョウゲ

この写真を撮ったのは2月17日。すでに一週間が過ぎ、コブシは花開きジンチョウゲは香りを放ち始めました。

庚申塔群

馬頭観音

壊れた庚申塔

説明書き

庚申塔

所在地 東京都渋谷区恵比寿西2-11-7

庚申信仰は、江戸時代に盛んに行われ、多くの講(グループ)が作られました。それにともない、たくさんの庚申供養塔があちこちの路傍に建てられたのです。

その信仰とは、60日ごとに巡ってくる庚申の夜、うっかり寝てしまうとそのまま死んでしまうことがあると信じられていました。庚申の日は、一晩中飲んだり食べたりしながら語り明かして、眠らないようにして過ごしたのです。その仲間を庚申講と呼びました。

ここには五基の庚申塔と馬頭観音が一基あります。

囲いのなか向かって右側より、寛文8年(1668年)、延宝4年(1676年)、延宝2年(1674年)、寛文4年(1664年)の庚申塔があり、明治38年(1905年)の庚申塔は馬頭観音と共に囲いの外に建っています。

渋谷区教育委員会

恵比寿駅西口

トイレに行こうと思って恵比寿駅に向かったのですが、当てにしていた公衆便所は工事中でなくなっていました。

東三丁目の庚申塔

江戸時代にはシュロの木はなかったでしょうね。外来種ですが調べてみると平安時代から日本にあるとのこと。江戸にもあったのかなぁ?時代劇には出てきそうにありません。

庚申塔

説明書き

渋谷区東三丁目17番17号

庚申橋供養碑

この橋供養碑は、寛政11年(1799)にたてられた数少ない珍しいものです。上部の青面金剛像のほかに、四面すべてに、橋講中世話役や万人講及び、個人の名が多数刻まれています。

それらの人びとの地域をみますと、渋谷はもとより麹町、赤坂、芝、麻布、四谷、大久保、池袋、市ヶ谷方面から、目黒、中野、世田谷、荻窪といった広い範囲にわたっています。

こうしたことからみますと、庚申橋を通る道は、江戸時代には重要な交通路であったことがわかります。

渋谷区教育委員会

渋谷川とミモザ

阿弥陀石棺仏

説明書き

東三丁目10番13号 曹洞宗 渋谷山 福昌寺

区指定有形文化財 平成19年3月1日

阿弥陀石棺仏

石棺仏とは、古墳時代の石棺を転用して、そこに仏像を彫り込んで路傍に立て庶民が礼拝の対象としたものです。本石棺仏は、古墳時代中後期頃の家型石棺の蓋を利用しており、その内側は長方形に彫り窪められています。中心部に表されるのは蓮台上に立つ阿弥陀如来像で、船形光背を負い、来迎印を結ぶ姿が浮き彫りにされています。現存する阿弥陀石棺仏の多くが座像であり、このような立像は稀な例になります。

この石棺仏の材質は、兵庫県高砂市・加西市付近を産地とする播磨竜山石と考えられます。石棺仏が彫られた時期は、その像容や年紀を持つほかの作例から見て、南北朝時代頃と推定されます。現状は石棺蓋の上端部に物が奉置されるような窪みが穿たれていますが、阿弥陀如来像や蓮華座に破損や摩滅等がほとんど見られず、保存状態は比較的良好です。

この阿弥陀石棺仏は、和歌山県那賀郡から運ばれて来たものと伝えられ、昭和25年頃に造園業を営む東光園が入手して当寺に寄進したもので、東京では本例のみという珍しいものです。

渋谷区教育委員会

花供養塔

説明書き

花供養塔由来記

花は天地自然の美しき心を姿色香にあらわし 人の世の喜怒哀楽につけて その人の心を和らげ慰め励まし無量の福楽を与え来れるものなり

その花を己が商とすることを天職と思い 花を愛し 花と天地自然に感謝しつヽ生花を商う 願心の施主横山サダ及び同業の有志相寄りて人々の心を慰め散り行ける多くの花の命に感謝し慰霊せんものと 渋谷山福昌寺の聖域をトし 茲に供養塔を建立し 併せて施主家の家門興隆同業有志各家の繁栄 業界の発展を祈念するものなり

昭和丙辰51年4月吉日

花供養塔建立協賛会

法雲寺

白鴎観音の由来

この観音像は大正十一年東京美術学校出身、日展無審査の服部仁郎氏の作で楠木を用い、また台座は前田文六氏の作であります。

本観音像は服部氏が昭和十六年に、戦争が一日も早く終わるように祈りをこめて制作に着手し、同十八年十月に完成開眼されました。昭和四十年、時あたかも終戦二十周年を機に、同氏の深い想いにより、社団法人白鴎遺族会に寄贈を賜りましたものです。同会は法雲寺本堂に安置し、毎年六月に慰霊法要を続けてまいりました。

白鴎遺族会は、海軍飛行科予備学生、予備生徒出身の戦没者の遺族と生存同級生によって昭和二十一年に結成され。戦没者の慰霊と遺家族の援護を継続している団体であります。海軍予備学生、予備生徒とは旧制大学、高等学校、専門学校の卒業生、修了者から採用され、飛行科は一期より十六期の予備学生と、一期より三期の予備生徒まで、総数は一万五千百四十九名でありましたが、大空の戦いに二千四百八十五名が戦死されました。その中で神風特別攻撃隊として戦死した士官搭乗員七百六十九名の内には実に六百五十八名の予備学生・予備生徒が、雲流るる果てに散華しました。

特に十三期は一千六百十六名が戦死し、同期の三分の一を失いました。十三期出身である法雲寺住職岡村泰遠氏は友の冥福を祈り、先々の人々が白鴎観音を、至純の志をもって国難に殉じた若き学徒の化身として仰ぎ、彼らが最も願っていた永遠の平和を共に祈っていただくため、観音堂を建立しました。

平成十年十月十八日

枯草の壁

東北寺山門

日向国佐土原藩島津家大名墓地への階段

日向国佐土原藩島津家大名墓地

この冬宮崎市砂土原に住む知人と会うことになっていたのが果たせなかったので、Googleマップのこの文字が気になったのだと思います。

門前の紅梅

交差点の英語表記

「Ebisu 2 Chome」と書いてあったのだと思います。Chomeがあると外国人にはわかりずらくなるのでしょうね。

ライオントレーニングセンター

ビール坂商店会

恵比寿ガーデンファーム

以前通っているのですが、ここにライオンのトレーニングセンターがあることは忘れていました。「銀座ライオン」だと思っていたのですが、会社の名前はサッポロライオンなのですね。銀座ライオンという名の店舗を運営しているサッポロライオンという会社。

ガーデンプレイスでビールを飲むこともなく散歩終了で、帰宅の途につきました。

すこやか歩こう会ではひきつづき会員を募集しています。目黒区在住以外の方も歓迎いたします。

まずは一緒に歩けるか、試しに一度参加してください。

sukoyaka[アットマーク]v08.itscom.net([アットマーク]は@へ変換してください)宛にメールをいただければ、直近の活動予定をお知らせいたします。

すこやか歩こう会活動スケジュール