令和7年11月3日に実施されるお鷹狩りウォーク。ショートコースのスタート会場を仮押さえしてもらったので、思い描いているコースを芝公園から白金まで下見してみました。これまでのお鷹狩りで歩いたところを含め、改めて下見をすると再発見とか気づきもあっていいコースが作れる気がする下見となりました。

芝公園集会広場

この十年で考えると芝公園多目的運動広場を二度ショートコースのスタート会場として使用させていただいています。それ以前に一度だけ芝公園を使用したことがあり、集会広場ではなかったように記憶しているのですが記憶違いで集会広場だったのかなぁ?理事の中でも覚えている人がどれだけいるかというくらい以前の話です。

増上寺と寛永寺は江戸城の旗門を守るため現在の位置に広大な寺域を持っていました。明治維新後寛永寺の寺域の多くは上野公園になり、増上寺の寺域は芝公園となっています。

最終的には目黒ウォーキング協会の理事会での決定を待ちますが、集会広場がお鷹狩りショートコースのスタート会場、ロングコースのトイレ休憩場所になる予定です。

地蔵尊

時計塔

時計塔について日本専門新聞協会のサイトから引用します。

芝公園のもみじ谷のモニュメント「複眼的報道の塔」

~時代を見すえ悠久の時を刻むソーラー電波時計~

平成16年10月、25年後の後進に夢を託して建立したものです。

塔の基礎部分には当協会の歴史と伝統を次の世代に伝えるため、各加盟社発行の記念紙に記念品を添えて収納しています。

この塔は当協会が昭和22年2月、第一新聞協会として設立以来、57年の半世紀以上にわたり、不偏不党・厳正中立の報道姿勢を堅持しながら、産業・経済・教育・文化・社会の各専門分野において、日々研鑽に努め、指導紙・啓発紙として努力してきた実績の「証」(あかし)です。

また、これからも協会並びに協会加盟社が報道人として未来永劫の発展を期し、その羅針盤としての、役割を果たすための「灯」(あかし)としての二つの意味合いを込めています。当時の石原東京都知事をはじめ、都議会議長、建設局長等の協力と支援を得て、都立公園では130年と最も古く、由緒ある芝公園内に、ソーラー三面電波時計付き「複眼的報道の塔」を建立・寄贈したものです。

もみじの滝

もみじの滝

もみじの滝は、日本人初のランドスケープデザイナー長岡安平の設計により1905年(明治38年)に築造されました。

深山幽谷の趣が残る崖線を利用した滝が設けられており、自然の地形を生かした設計を好んだ安平の設計思想が現れています。

幾度かの改修を経た今も当時の面影を感じさせる景観を楽しむ ことができます。

御成門、増上寺の前を通りプリンス芝公園から赤羽橋に出るルートを考えていて試しに歩いたもみじ谷でしが、たまには真下から東京タワーを望むこちらのコースもいいかなという気がしています。

聖坂

赤羽橋から桜田通りを歩いて慶応の先から聖坂に入ります。南東側の歩道を歩く予定で、以前より歩きやすくなっている印象でした。

蟻鱒鳶ル(アリマストンビル)

タモリ倶楽部でも紹介されたこのビルは昨年遂に完成したそうで、再開発で取り壊しも検討される中、東へ10メートル曳家して残ることになったとのこと。お鷹狩りで目にすることができるのは今回が最後でしょう。

済海寺

亀塚公園

古墳と言われているけど実証するものがないという古墳。見どころにしたいけどトイレの数があるわけでもなく難しいかな。

三田台公園

縄文時代の人びとは、高輪の台地の下に広がる海から多くの貝をとってきて食べました。貝ばかりでなく、魚やけものを食べたあとの骨や、家の中のごみ、こわれた土器や石器のかけら、炉からかき出した灰やもえさしの炭などもいっしょにすてられました。こうして貝塚ができあがったのです。ですから、貝塚を調べると、当時の人びとの食べていた食物の内容や、生活のありさまがよくわかります。ここにある貝層は、伊皿子貝塚のなかで厚く貝がつもった部分を、接着剤で接合してはぎとり、保存したものです。黒くしまのように横に走っている層は木炭の層、ねずみ色になった貝は火で焼けて変色した貝です。カキばかりが集まっている部分、アカガイに似たかたちをしているハイガイが集まっている所など、貝層はいろいろな部分からできています。さまざまな層が、何枚もかさなり合って堆積しているありさまは、縄文時代の人びとの日日の生活のつみかさねを無言で示してくれます。

東山貝塚公園と同じ竪穴式住居があり、貝塚の展示もあるので見どころにしたいところですがこちらも難しいかな。

伊皿子

證誠寺

二本榎の碑

承教寺

東京消防庁高輪消防署二本榎消防署出張所

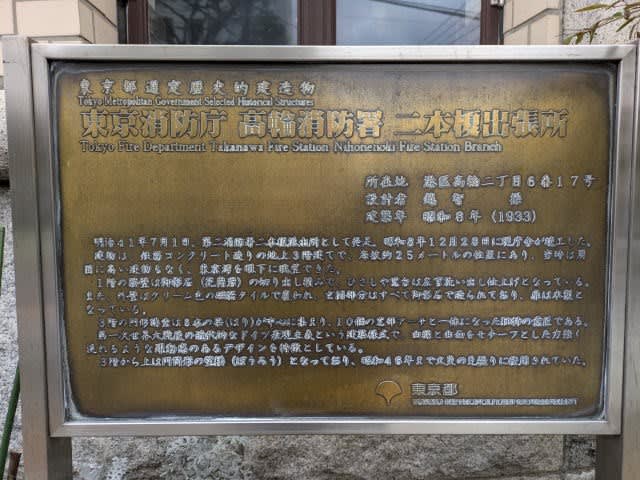

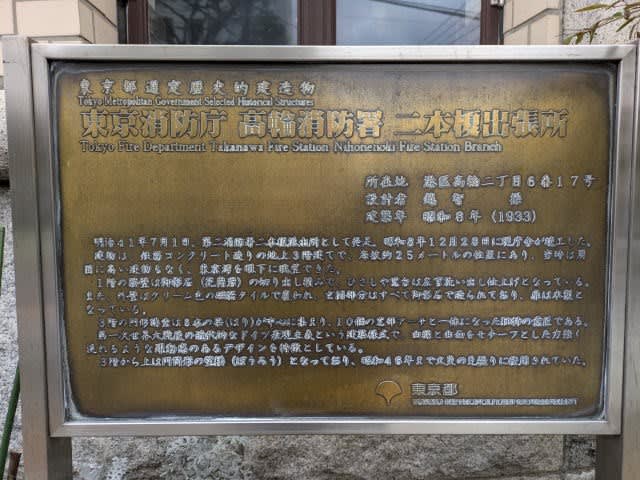

東京都選定歴史的建造物

東京消防庁高輪消防署二本榎出張所

所在地 港区高輪2-6-17

設計者 越智 操

建築年 昭和8年(1933)

明治41年7月1日、第二消防署二本榎派出所として発足、昭和8年12月28日に現庁舎が竣工した。

建物は、鉄筋コンクリート造りの地上3階建てで、海抜約25メートルの位置にあり、当時は周囲に高い建物もなく、東京湾を眼下に眺望できた。

1階の腰壁は御影石(花崗岩)の切り出し積みで、ひさしや窓台は左官洗い出し仕上げとなっている。また、外壁はクリーム色の磁器タイルで覆われ、玄関部分はすべて御影石で造られており、扉は木製となっている。

3階の円形講堂は8本の梁(はり)が中心に集まり、10個の窓部アーチと一体になった独特の意匠である。

第一次世界大戰後の近代的なドイツ表現主義という建築様式で、曲線と曲面をモチーフとした力強く流れるような躍動感のあるデザインを特徴としている。

3階から上は円筒形の望楼(ぼうろう)となっており、昭和46年まで火災の見張りに使用されていた。

東京都

個人的に好きな建物で、この先の明治学院の建物も趣があり清正公を通るより坂もきつくないので、こちらをお勧めしようと思っています。この先港区立郷土歴史館(旧国立公衆衛生院)でトイレ休憩をとれると思うので下見はここまで。来年度このコースを歩く意味は蟻鱒鳶ル(アリマストンビル)が一番かなぁ。

すこやか歩こう会ではひきつづき会員を募集しています。目黒区在住以外の方も歓迎いたします。

まずは一緒に歩けるか、試しに一度参加してください。

sukoyaka[アットマーク]v08.itscom.net([アットマーク]は@へ変換してください)宛にメールをいただければ、直近の活動予定をお知らせいたします。

すこやか歩こう会活動スケジュール

参加を希望される方はご一報ください。

芝公園集会広場

この十年で考えると芝公園多目的運動広場を二度ショートコースのスタート会場として使用させていただいています。それ以前に一度だけ芝公園を使用したことがあり、集会広場ではなかったように記憶しているのですが記憶違いで集会広場だったのかなぁ?理事の中でも覚えている人がどれだけいるかというくらい以前の話です。

増上寺と寛永寺は江戸城の旗門を守るため現在の位置に広大な寺域を持っていました。明治維新後寛永寺の寺域の多くは上野公園になり、増上寺の寺域は芝公園となっています。

最終的には目黒ウォーキング協会の理事会での決定を待ちますが、集会広場がお鷹狩りショートコースのスタート会場、ロングコースのトイレ休憩場所になる予定です。

地蔵尊

時計塔

時計塔について日本専門新聞協会のサイトから引用します。

芝公園のもみじ谷のモニュメント「複眼的報道の塔」

~時代を見すえ悠久の時を刻むソーラー電波時計~

平成16年10月、25年後の後進に夢を託して建立したものです。

塔の基礎部分には当協会の歴史と伝統を次の世代に伝えるため、各加盟社発行の記念紙に記念品を添えて収納しています。

この塔は当協会が昭和22年2月、第一新聞協会として設立以来、57年の半世紀以上にわたり、不偏不党・厳正中立の報道姿勢を堅持しながら、産業・経済・教育・文化・社会の各専門分野において、日々研鑽に努め、指導紙・啓発紙として努力してきた実績の「証」(あかし)です。

また、これからも協会並びに協会加盟社が報道人として未来永劫の発展を期し、その羅針盤としての、役割を果たすための「灯」(あかし)としての二つの意味合いを込めています。当時の石原東京都知事をはじめ、都議会議長、建設局長等の協力と支援を得て、都立公園では130年と最も古く、由緒ある芝公園内に、ソーラー三面電波時計付き「複眼的報道の塔」を建立・寄贈したものです。

もみじの滝

もみじの滝

もみじの滝は、日本人初のランドスケープデザイナー長岡安平の設計により1905年(明治38年)に築造されました。

深山幽谷の趣が残る崖線を利用した滝が設けられており、自然の地形を生かした設計を好んだ安平の設計思想が現れています。

幾度かの改修を経た今も当時の面影を感じさせる景観を楽しむ ことができます。

御成門、増上寺の前を通りプリンス芝公園から赤羽橋に出るルートを考えていて試しに歩いたもみじ谷でしが、たまには真下から東京タワーを望むこちらのコースもいいかなという気がしています。

聖坂

赤羽橋から桜田通りを歩いて慶応の先から聖坂に入ります。南東側の歩道を歩く予定で、以前より歩きやすくなっている印象でした。

蟻鱒鳶ル(アリマストンビル)

タモリ倶楽部でも紹介されたこのビルは昨年遂に完成したそうで、再開発で取り壊しも検討される中、東へ10メートル曳家して残ることになったとのこと。お鷹狩りで目にすることができるのは今回が最後でしょう。

済海寺

亀塚公園

古墳と言われているけど実証するものがないという古墳。見どころにしたいけどトイレの数があるわけでもなく難しいかな。

三田台公園

縄文時代の人びとは、高輪の台地の下に広がる海から多くの貝をとってきて食べました。貝ばかりでなく、魚やけものを食べたあとの骨や、家の中のごみ、こわれた土器や石器のかけら、炉からかき出した灰やもえさしの炭などもいっしょにすてられました。こうして貝塚ができあがったのです。ですから、貝塚を調べると、当時の人びとの食べていた食物の内容や、生活のありさまがよくわかります。ここにある貝層は、伊皿子貝塚のなかで厚く貝がつもった部分を、接着剤で接合してはぎとり、保存したものです。黒くしまのように横に走っている層は木炭の層、ねずみ色になった貝は火で焼けて変色した貝です。カキばかりが集まっている部分、アカガイに似たかたちをしているハイガイが集まっている所など、貝層はいろいろな部分からできています。さまざまな層が、何枚もかさなり合って堆積しているありさまは、縄文時代の人びとの日日の生活のつみかさねを無言で示してくれます。

東山貝塚公園と同じ竪穴式住居があり、貝塚の展示もあるので見どころにしたいところですがこちらも難しいかな。

伊皿子

證誠寺

二本榎の碑

承教寺

東京消防庁高輪消防署二本榎消防署出張所

東京都選定歴史的建造物

東京消防庁高輪消防署二本榎出張所

所在地 港区高輪2-6-17

設計者 越智 操

建築年 昭和8年(1933)

明治41年7月1日、第二消防署二本榎派出所として発足、昭和8年12月28日に現庁舎が竣工した。

建物は、鉄筋コンクリート造りの地上3階建てで、海抜約25メートルの位置にあり、当時は周囲に高い建物もなく、東京湾を眼下に眺望できた。

1階の腰壁は御影石(花崗岩)の切り出し積みで、ひさしや窓台は左官洗い出し仕上げとなっている。また、外壁はクリーム色の磁器タイルで覆われ、玄関部分はすべて御影石で造られており、扉は木製となっている。

3階の円形講堂は8本の梁(はり)が中心に集まり、10個の窓部アーチと一体になった独特の意匠である。

第一次世界大戰後の近代的なドイツ表現主義という建築様式で、曲線と曲面をモチーフとした力強く流れるような躍動感のあるデザインを特徴としている。

3階から上は円筒形の望楼(ぼうろう)となっており、昭和46年まで火災の見張りに使用されていた。

東京都

個人的に好きな建物で、この先の明治学院の建物も趣があり清正公を通るより坂もきつくないので、こちらをお勧めしようと思っています。この先港区立郷土歴史館(旧国立公衆衛生院)でトイレ休憩をとれると思うので下見はここまで。来年度このコースを歩く意味は蟻鱒鳶ル(アリマストンビル)が一番かなぁ。

すこやか歩こう会ではひきつづき会員を募集しています。目黒区在住以外の方も歓迎いたします。

まずは一緒に歩けるか、試しに一度参加してください。

sukoyaka[アットマーク]v08.itscom.net([アットマーク]は@へ変換してください)宛にメールをいただければ、直近の活動予定をお知らせいたします。

すこやか歩こう会活動スケジュール

参加を希望される方はご一報ください。