5月21日(火)~6月25日(火)の予定でめぐろウォーキング塾が行われています。初日の基調講演はプロランニングトレーナー金哲彦氏による講演と実技指導でした。ストレッチから歩き方など、ウォーキングの基本を分かりやすくお話しいただきました。ウォーキング塾は講習5回、実習となる地区ウォーキングが3回、塾生全員で歩く合同ウォーキング1回の計9回の講座となります。

中目黒GTに集合

すこやか歩こう会の地区ウォークは中目黒GT集合が3回と、駒場東大正門前集合が1回の計4回行われ、3回以上の出席をお願いしています。北部すこやか歩こう会以外の東部、中央、南部、西部地区のウォーキングクラブもそれぞれ地区活動を行っていて、塾生はどの地区のウォーキング活動にも参加可能です。

すこやか歩こう会の名称は初代筑紫会長の発案により目黒区北部の四つの住区から一文字ずつもらいました。菅刈住区の「す」、駒場住区の「こ」、東山住区の「や」と烏森住区の「か」です。今回はこの4住区のうち、駒場を除く三つの住区をめぐるコースとなります。

菅刈公園

中目黒GTに集合し、10時になると目黒川舟入場へ移動します。舟入場でストレッチを行い、ウォーキングスタート、目黒川沿いを上流にさかのぼります。各地で五月最高気温を記録したこの日でしたが、葉の茂った桜の木が木陰を作ってくれて気持ちの良いウォーキングです。宿山橋でこの通りが鎌倉街道であることの説明、キンケロ劇場、北野神社を通過し、菅刈公園でトイレ休憩です。菅刈公園で荒城の月で有名な岡藩の下屋敷だったこと。明治時代に西郷従道の屋敷だったこと。和式庭園には三田用水から引き入れた滝が流れていたことなどを説明しました。

三島由紀夫の豊饒の海の主人公「松枝清顕」の父「松枝侯爵」は西郷家をモデル(環境および建築としての邸のモデル)にしています。松枝侯爵の名は荒城の月の歌詞「千代の松が枝」から来ていることに今日気づきました。この話は来週のウォーキング実習で披露しましょう。

センダン

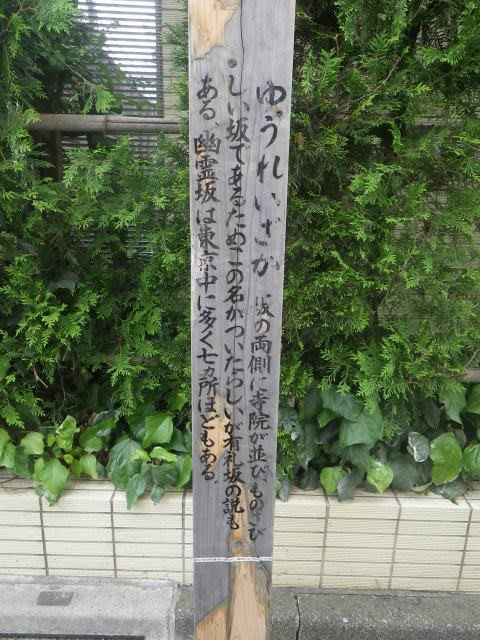

木札の意味がわからないのですが、左から読むのですね。Wikipediaから引用します。

センダン(栴檀、学名: Melia azedarach)は、センダン科センダン属に分類される落葉高木の1種。別名としてオウチ(楝)、アミノキなどがある。

「栴檀は双葉より芳(かんば)し」ということわざが存在するが、これはセンダンではなくビャクダン(白檀)を指す。

センダンは「百年目」という落語の印象もあります。こちらのブログ

https://yarinokoshi.blog.so-net.ne.jp/2012-08-23

から引用させていただきます。

芸者遊びを見つかった大店の番頭に、旦那(主人)が、旦那という言葉の由来が、栴檀と南縁草の関係であったと説くのです。主人は、一軒の主を旦那という訳は、天竺(てんじく)の赤栴檀と南縁草(難延草なんえんそう)の関係から来たと。

素晴らしい赤栴檀の根元に、南縁草という汚い草が生えていた。これを見て、この草を取り去れば、より赤栴檀が、引き立つに違い無いと思い、そうしたところ、一晩のうちに赤栴檀が枯れてしまった。

調べて見ると、栴檀は南縁草を肥やしにし、南縁草は栴檀からの露で育っていた事が分かったのでした。

栴檀が育つと、南縁草も育つ。持ちつ持たれつ。栴檀の「だん」と南縁草の「なん」を取って「だんなん」。そこから、「旦那」になったというのです。

大店の主人は、番頭に、自分とお前も、栴檀と南縁草だ。自分も露を、お前に下している。またお前も私を養ってくれている。そして店では、今度はお前が栴檀で、店の者が南縁草だと。店の南縁草にも少し露を降ろしてやってくれと。

スモークツリー

芝生養生中

ミキモトさんのバラ

装身具のミキモトさんはバラをきれいに咲かせています。UAEと御木本幸吉の関係を披露しようかと思ったのですが、立ち止まる場所がないのでやめましたが、ここで披露しましょう。

「UAE(United Arab Emirates)の老人に真珠の話をしない方がいい」とUAEで仕事をしている人に聞いたことがあります。UAEはかつて天然真珠の産地でとても潤っていましたが、御木本幸吉氏が真珠の養殖に成功してから価格が暴落し、天然真珠の産業が壊滅したため、御木本さんはとても恨まれているとのことです。UAEの若い人はそんなことも知らないそうですが。

東山貝塚公園の竪穴式住居

ミキモトさんから川を挟んだところにある新しいスターバックスに皆さん興味があるようでした。山手通りを渡り目黒川へ戻って大橋方面へ川をさかのぼります。天空庭園については四回目のウォーキング実習で訪れることになるで説明しません。東山貝塚の説明をして、竪穴式住居で暮らす縄文人を見てもらい、水を一口含んで先へ進みます。

カシワバアジサイ

「ホザキアジサイ」とは言わないようです。どちらもありかと思っていたのに。

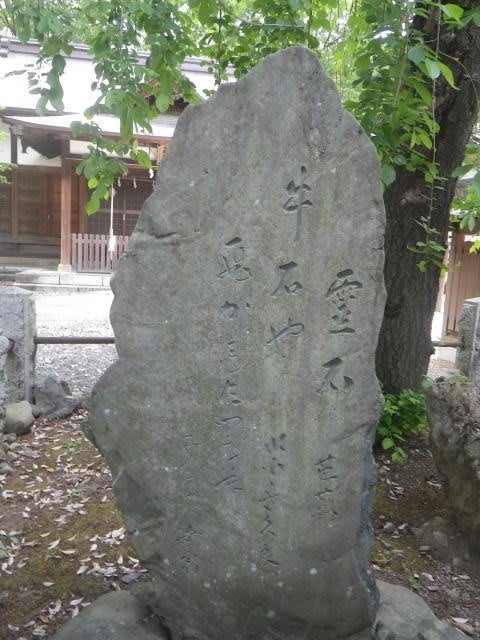

寿福寺

東山三丁目と池尻の区境の坂を登り、加藤家の墓地も木陰がないので説明しません。現在クロネコヤマトが使用している旧帝国陸軍の馬糧庫の説明をし、国土地理院跡の東山公園を見学します。改築が済んだ東山小学校を正門側から見て、寿福寺へ向かいます。

門前で川井権兵衛さんの話をした後、墓地へ行き権兵衛さんのお墓を見学しました。

梅

宿山の庚申塔群で再び鎌倉街道の話をして、目黒ゴルフ練習場とテニスコートの間にある私道のような道を下ります。この道は地図にも載っているし、目黒区が街灯を設置していることから区道であることがわかります。蛇崩川緑道を中目黒方面に下ってゆくと、たくさん実をつけた梅の木がありました。

上目黒二丁目児童遊園

この児童遊園をお借りしてストレッチをして今回のウォーキングは終了です。木の根元に挟まったサッカーボールは、サッカー禁止への抗議の表れでしょうか

次回は駒場方面へ歩を進めます。

すこやか歩こう会ではひきつづき会員を募集しています。目黒区在住以外の方も歓迎いたします。

まずは一緒に歩けるか、試しに一度参加してください。

sukoyaka[アットマーク]v08.itscom.net([アットマーク]は@へ変換してください)宛にメールをいただければ、直近の活動予定をお知らせいたします。

すこやか歩こう会活動スケジュール

中目黒GTに集合

すこやか歩こう会の地区ウォークは中目黒GT集合が3回と、駒場東大正門前集合が1回の計4回行われ、3回以上の出席をお願いしています。北部すこやか歩こう会以外の東部、中央、南部、西部地区のウォーキングクラブもそれぞれ地区活動を行っていて、塾生はどの地区のウォーキング活動にも参加可能です。

すこやか歩こう会の名称は初代筑紫会長の発案により目黒区北部の四つの住区から一文字ずつもらいました。菅刈住区の「す」、駒場住区の「こ」、東山住区の「や」と烏森住区の「か」です。今回はこの4住区のうち、駒場を除く三つの住区をめぐるコースとなります。

菅刈公園

中目黒GTに集合し、10時になると目黒川舟入場へ移動します。舟入場でストレッチを行い、ウォーキングスタート、目黒川沿いを上流にさかのぼります。各地で五月最高気温を記録したこの日でしたが、葉の茂った桜の木が木陰を作ってくれて気持ちの良いウォーキングです。宿山橋でこの通りが鎌倉街道であることの説明、キンケロ劇場、北野神社を通過し、菅刈公園でトイレ休憩です。菅刈公園で荒城の月で有名な岡藩の下屋敷だったこと。明治時代に西郷従道の屋敷だったこと。和式庭園には三田用水から引き入れた滝が流れていたことなどを説明しました。

三島由紀夫の豊饒の海の主人公「松枝清顕」の父「松枝侯爵」は西郷家をモデル(環境および建築としての邸のモデル)にしています。松枝侯爵の名は荒城の月の歌詞「千代の松が枝」から来ていることに今日気づきました。この話は来週のウォーキング実習で披露しましょう。

センダン

木札の意味がわからないのですが、左から読むのですね。Wikipediaから引用します。

センダン(栴檀、学名: Melia azedarach)は、センダン科センダン属に分類される落葉高木の1種。別名としてオウチ(楝)、アミノキなどがある。

「栴檀は双葉より芳(かんば)し」ということわざが存在するが、これはセンダンではなくビャクダン(白檀)を指す。

センダンは「百年目」という落語の印象もあります。こちらのブログ

https://yarinokoshi.blog.so-net.ne.jp/2012-08-23

から引用させていただきます。

芸者遊びを見つかった大店の番頭に、旦那(主人)が、旦那という言葉の由来が、栴檀と南縁草の関係であったと説くのです。主人は、一軒の主を旦那という訳は、天竺(てんじく)の赤栴檀と南縁草(難延草なんえんそう)の関係から来たと。

素晴らしい赤栴檀の根元に、南縁草という汚い草が生えていた。これを見て、この草を取り去れば、より赤栴檀が、引き立つに違い無いと思い、そうしたところ、一晩のうちに赤栴檀が枯れてしまった。

調べて見ると、栴檀は南縁草を肥やしにし、南縁草は栴檀からの露で育っていた事が分かったのでした。

栴檀が育つと、南縁草も育つ。持ちつ持たれつ。栴檀の「だん」と南縁草の「なん」を取って「だんなん」。そこから、「旦那」になったというのです。

大店の主人は、番頭に、自分とお前も、栴檀と南縁草だ。自分も露を、お前に下している。またお前も私を養ってくれている。そして店では、今度はお前が栴檀で、店の者が南縁草だと。店の南縁草にも少し露を降ろしてやってくれと。

スモークツリー

芝生養生中

ミキモトさんのバラ

装身具のミキモトさんはバラをきれいに咲かせています。UAEと御木本幸吉の関係を披露しようかと思ったのですが、立ち止まる場所がないのでやめましたが、ここで披露しましょう。

「UAE(United Arab Emirates)の老人に真珠の話をしない方がいい」とUAEで仕事をしている人に聞いたことがあります。UAEはかつて天然真珠の産地でとても潤っていましたが、御木本幸吉氏が真珠の養殖に成功してから価格が暴落し、天然真珠の産業が壊滅したため、御木本さんはとても恨まれているとのことです。UAEの若い人はそんなことも知らないそうですが。

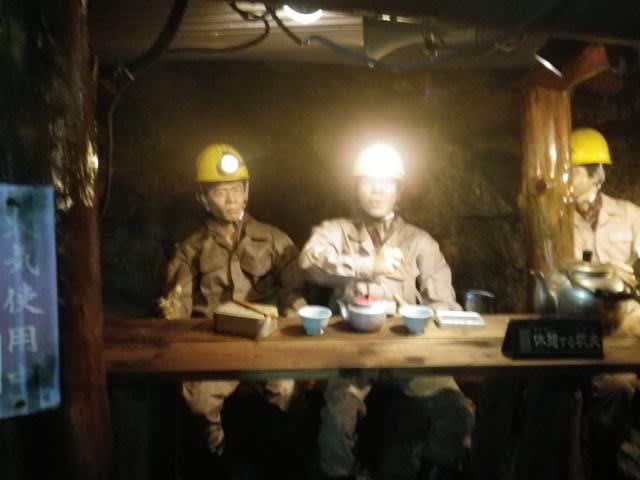

東山貝塚公園の竪穴式住居

ミキモトさんから川を挟んだところにある新しいスターバックスに皆さん興味があるようでした。山手通りを渡り目黒川へ戻って大橋方面へ川をさかのぼります。天空庭園については四回目のウォーキング実習で訪れることになるで説明しません。東山貝塚の説明をして、竪穴式住居で暮らす縄文人を見てもらい、水を一口含んで先へ進みます。

カシワバアジサイ

「ホザキアジサイ」とは言わないようです。どちらもありかと思っていたのに。

寿福寺

東山三丁目と池尻の区境の坂を登り、加藤家の墓地も木陰がないので説明しません。現在クロネコヤマトが使用している旧帝国陸軍の馬糧庫の説明をし、国土地理院跡の東山公園を見学します。改築が済んだ東山小学校を正門側から見て、寿福寺へ向かいます。

門前で川井権兵衛さんの話をした後、墓地へ行き権兵衛さんのお墓を見学しました。

梅

宿山の庚申塔群で再び鎌倉街道の話をして、目黒ゴルフ練習場とテニスコートの間にある私道のような道を下ります。この道は地図にも載っているし、目黒区が街灯を設置していることから区道であることがわかります。蛇崩川緑道を中目黒方面に下ってゆくと、たくさん実をつけた梅の木がありました。

上目黒二丁目児童遊園

この児童遊園をお借りしてストレッチをして今回のウォーキングは終了です。木の根元に挟まったサッカーボールは、サッカー禁止への抗議の表れでしょうか

次回は駒場方面へ歩を進めます。

すこやか歩こう会ではひきつづき会員を募集しています。目黒区在住以外の方も歓迎いたします。

まずは一緒に歩けるか、試しに一度参加してください。

sukoyaka[アットマーク]v08.itscom.net([アットマーク]は@へ変換してください)宛にメールをいただければ、直近の活動予定をお知らせいたします。

すこやか歩こう会活動スケジュール