2014年2月に実施して以来二回目のウォーキングとなります。

前田モスリン店

言問通りと日光街道の交差点にあります。モスリンが布地であることは想像がつくのですがどんな布地なのか?Wikipediaから抜粋します。

日本には近世以降、ポルトガルやオランダ等の貿易船経由でさまざまな布地や服飾が流入していたが、その中でも毛織物はゴロフクレン(呉絽服連、オランダ語: grofgrein)や、これを略してゴロ(江戸の俗語)、フクレンまたはフクリン(京阪の俗語、服綸、幅綸)と呼ばれ、唐縮緬(とうちりめん)、略して唐縮(とうちり、とうち)とも呼ばれた。

明治時代に入り、貿易が活発化し、日本人の洋装化も進行すると、メリノ種の羊毛等で織った柔らかい薄手の毛織物が多く輸入されるようになり、これをメリンス(メレンス、オランダ語・スペイン語: merinos)と呼んだ。次第に「モスリン」との混同が起き、明治時代後半頃からはこれをもっぱらモスリン(毛斯綸)、略してモス等と呼ぶようになった。後に綿織物のモスリンも流入したので、1920年代頃から、毛織物を「本モスリン」、綿織物を「綿モスリン」または「新モスリン」、「新モス」等と呼んで区別するようになった。また、シフォンを「絹モスリン」とも称する。

毛織物のモスリン(メリンス)は薄地で柔らかくあたたかい素材として好まれ、普段用の和服や冬物の襦袢、半纏の表、軍服(夏服・夏衣)などに用いられ、伝統的な染色技法である友禅を施した友禅メリンスも流行した[3]。政府主導で国内の羊毛工業も始まり、最初は紡毛毛織物の生産が中心であったが、次第に梳毛毛織物の生産も始まり、輸入羊毛への関税が撤廃(明治29年法律第58号)された1896年(明治29年)には、松本重太郎の毛斯綸紡績や東京モスリン紡織等が相次いで創業した。モスリンはラシャやフランネルよりも生産速度が早いこと等から興隆し、日本の毛織物生産の中心となっていった。日露戦争後には、原糸生産から一貫した国内生産が可能になり、日本毛織もモスリン製造に乗り出して業界最大手となった。第一次世界大戦による不況の影響で業績悪化もあったものの、その後回復し、毛織物の国内自給だけでなく、輸出も行われるようになり、綿紡績会社も毛織物業に進出した。神崎川を越えて大阪市淀川区と兵庫県尼崎市戸ノ内町を結ぶ橋の一つに「毛斯倫大橋」があるが、この名称は初代の橋が毛斯倫紡績株式会社が掛けた私橋だったことによる。

しかし、太平洋戦争に突入すると、原毛の輸入が困難になり、モスリン製造業は縮小を余儀なくされた。1937年10月の「繊維製品の使用制限」公布もあり、羊毛製品にはステープル・ファイバー(スフ)の混入が命じられた。戦後は生産量を戻したが、合成繊維の登場により、毛織物には虫がつきやすいことなどから、モスリンの需要は減り、今日ではほとんど流通しておらず、目にする機会は少なくなっている。なお、「新モス」は108センチメートル幅の布を縦に3分割した、幅36センチメートル、長さ10.7メートル、または21.4メートルの単位で販売され、さらしと同様に、着物の下着用、裏地用や、ふんどしに使われる場合が多い。

首都高一号上野線入谷IC

富士山ツアーなどの外国人を浅草ビューホテルへ向かいにゆきバスにのせて、こちらのICから首都高に乗って行ったので何度も通りました。

東京スカイツリー

この日のウォーキングはいろいろなところからスカイツリーが見えていました。

入谷鬼子母神

集合は入谷駅の出口。見学の方を含めて23名と二週連続20名越えです。こちらは下谷七福神で今回の対象ではないのですが、入谷へ来たからには「恐れ入谷の鬼子母神」はお参りしておこうということです。

金美館通り

左衛門橋通り

風情のあるコメ店

大正小学校

台東区循環バスめぐりん

日光街道を北へ向かい右折。金美館とはかつて営業していた映画館だそうです。左衛門町は時代劇で聞いた気がしましたが、江戸時代にその地名はなかったようです。金美館通りを東へ向かい、国際通りへ左折し北へ。

鷲(おおとり)神社(寿老人)

宝井其角

春を待つ ことのはじめや 酉の市

其角

正岡子規

雑閙(ざっとう)や熊手押あふ酉の市

子規

樋口一葉文学碑

こちらも鷲神社の境内にありました。

飛不動

こちらも下谷七福神に含まれるお不動様ですが、小惑星探査機「はやぶさ」の地球への帰還の願いまでかなえた御利益にあやかりたいと参拝しました。

吉原神社(弁財天)

関東大震災は1923年に発生しているので、今年の九月で百年です。

花吉原名残碑

吉原は、江戸における唯一の幕府公許の遊郭で、元和3年(1617)葺屋町東隣(現中央区日本橋人形町付近)に開設した。吉原の名称は、植物の葭の生い茂る湿地を埋め立てて町を造成したことにより、はじめ葭原と称したのを、のちに縁起の良い文字にあらためたことによるという。

明暦3年(1657)の大火を契機に、幕府により吉原遊郭の郊外移転が実行され同明暦3年(1657)8月浅草千束村(現台東区千束)に移転した。これを「新吉原」と呼び移転前の遊郭を「元吉原」という。

新吉原は江戸で有数の遊興地として繁栄を極め、華麗な江戸文化の一翼をにない、幾多の歴史を刻んだが、昭和33年(1958)「売春防止法」の成立によって廃止された。

その名残を記す当碑は、昭和35年(1960)地域有志によって建てられたもので、碑文は共立女子大学教授で俳人、古川柳研究家の山路閑古による。

昭和41年(1966)の住居標示の変更まで新吉原江戸町、京町、角町、揚屋町などのゆかりの町名が残っていた。

平成17年(2005)3月 台東区教育委員会

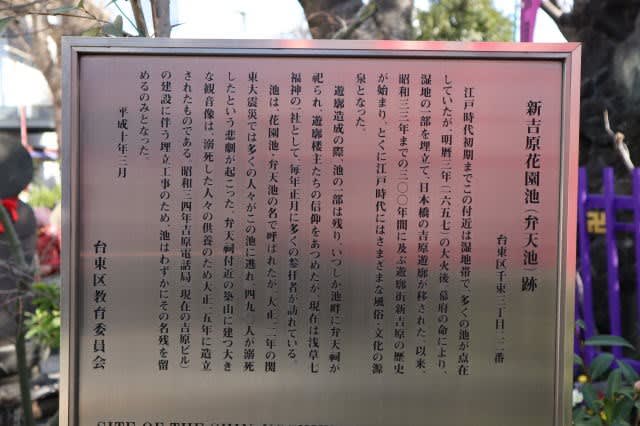

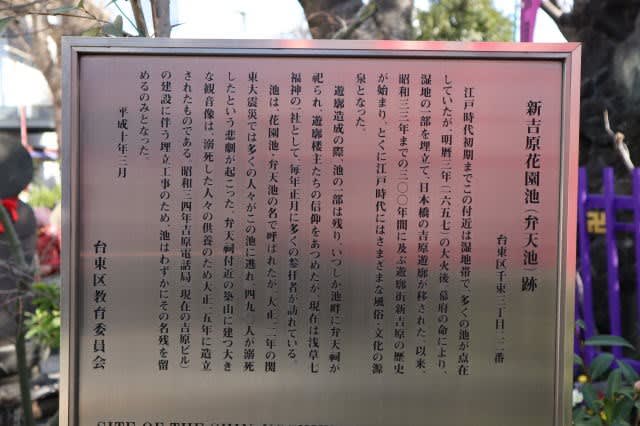

新吉原花園池(弁天池)跡

台東区千束3丁目22番

江戸時代初期までこの付近は湿地帯で、多くの池が点在していたが、明暦3年(1657)の大火後、幕府の命により湿地の一部を埋立て、日本橋の吉原遊廓が移された。 以来、昭和33年までの300年間に及ぶ遊廓街新吉原の歴史が始まり、とくに江戸時代にはさまざまな風俗・文化の源泉となった。

遊廓造成の際、池の一部は残り、いつしか池畔に弁天祠が祀られ、遊廓楼主たちの信仰をあつめたが、現在は浅草七福神の一社として、毎年正月に多くの参拝者が訪れている。

池は、花園池・弁天池の名で呼ばれたが、大正12年の関東大震災では多くの人々がこの池に逃れ、490人が溺死するという悲劇が起こった。弁天桐付近の築山に建つ大きな観音像は、溺死した人々の供養のため大正15年に造立されたものである。昭和34年吉原電話局(現在の吉原ビル)の建設に伴う埋立工事のため、池はわずかにその名残を留めるのみとなった。

平成10年3月 台東区教育委員会

吉原神社(弁財天)

二ヶ所ありました。七福神巡りで訪れるべきはこちらだったようです。

よし原大門

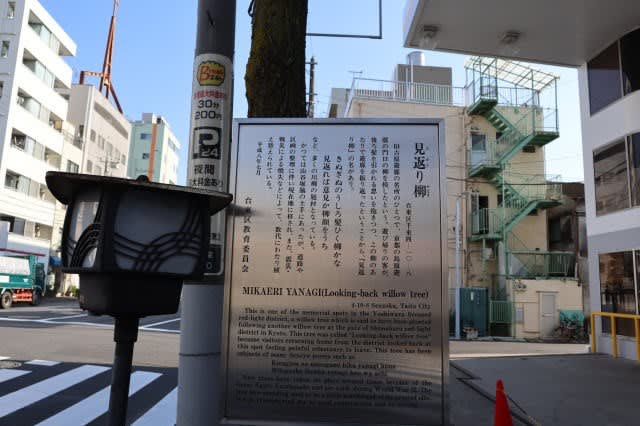

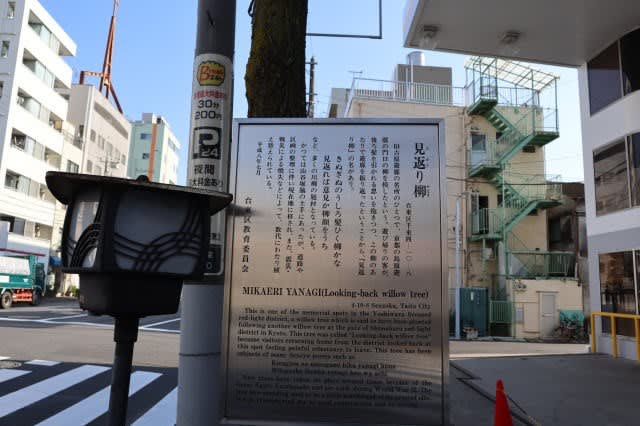

見返り柳

旧吉原遊郭の名所のひとつで、京都の島原遊郭の門口の柳を模したという。遊び帰りの客が、後ろ髪を引かれる思いを抱きつつ、この柳のあたりで遊郭を振り返ったということから、「見返り柳」の名があり、

きぬぎぬのうしろ髪ひく柳かな

見返れば意見か柳顔をうち

など、多くの川柳の題材となっている。

かつては山谷堀脇の土手にあったが、道路や区画の整理に伴い現在地に移され、また、震災・戦災による焼失などによって、数代にわたり植え替えられている。

平成8年(1996)7月 台東区教育委員会

アサヒ商店街振興組合

橋場不動尊

御授地蔵尊

隅田川の土手

よし原大門から東へ向かい、丁字路を左折して北へ向かうと橋場不動尊。さらに北、白髭橋西詰交差点では、隅田川には珍しい土手らしい土手を見ることが出来ます。

石浜神社(寿老人)

ガスタンク

亀田鵬斎詩碑

第二鳥居をくぐり参道拝殿寄りの左手にあります。碑面には、江戸は下町の名物儒学者鵬斎73歳の折の作、隅田川の詩2首が刻まれています。石浜城や頼朝、道灌の歴史のあとを切々と偲ぶ名詩です。

作者は、宝暦2年(1752)神田の生まれ、博識多才、書画に秀でた江戸後期異色の文人墨客で、浅草周辺、当社付近の隅田川とその岸の詩情を限りなく愛した人。墓碑は今戸の称福寺境内にあります。

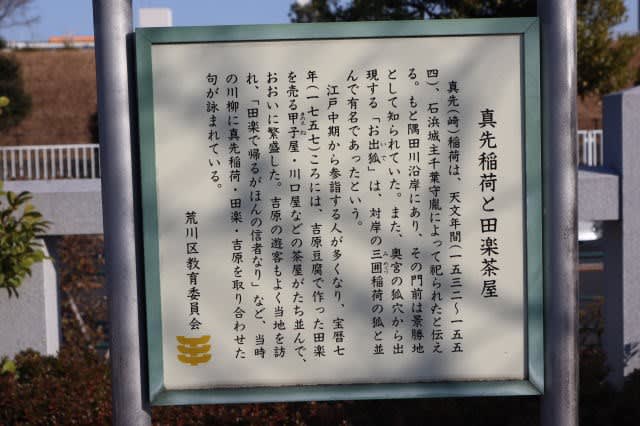

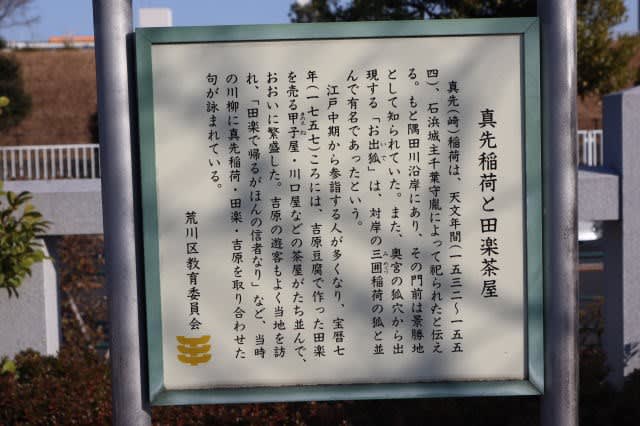

真先稲荷と田楽茶屋

真先(崎)稲荷は、天文年間(一五三二?五四)、石浜城主千葉守胤によって祀られたと伝える。もと隅田川沿岸にあり、その門前は景勝地として知られていた。また、奥宮の狐穴から出現する「お出狐」は、対岸の三囲稲荷の狐と並んで有名であったという。

江戸中期から参詣する人が多くなり、宝暦七年(一七五七)ころには、吉原豆腐で作った田楽を売る甲子屋・川口屋などの茶屋がたち並んで、大いに繁昌した。吉原の遊客もよく当地を訪れ、「田楽で帰るがほんの信者なり」など、当時の川柳に真先稲荷・田楽・吉原を取り合わせた句が詠まれている。

荒川区教育委員会

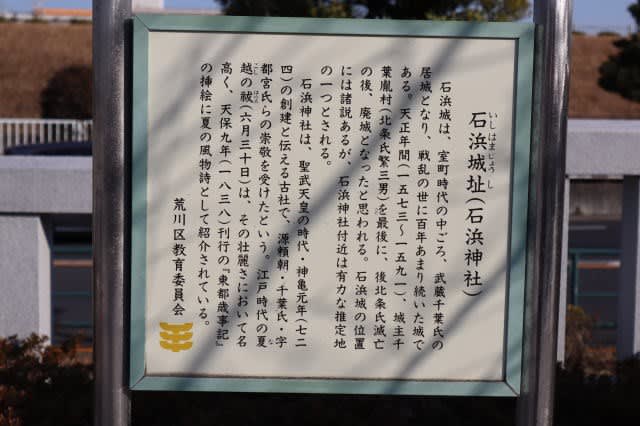

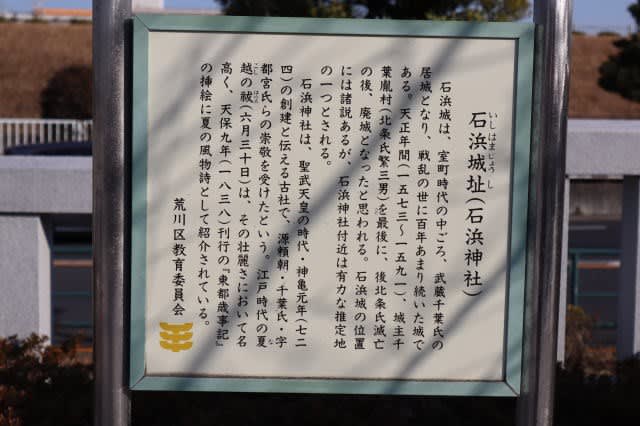

石浜城址(石浜神社)

石浜城は、室町時代の中ごろ、武蔵千葉氏の居城となり、戦乱の世に百年あまり続いた城である。天正年間(一五七三~一五九一)城主千葉胤村(北條氏繁三男)を最後に、後北條氏滅亡の後、廃城となったと思われる。石浜城の位置には諸説あるが、石浜神社付近は、有力な推定地の一つとされる。

石浜神社は、聖武天皇の時代、神亀元年(七二四)の創建と伝える古社で、源頼朝・千葉氏・宇都宮氏らの崇敬を受けたという。江戸時代の夏越の祓(六月三十日)は、その壮麗さにおいて名高く、天保九年(一八三八)刊行の「東都歳事記」の挿絵に夏の風物詩として紹介されている。

荒川区教育委員会

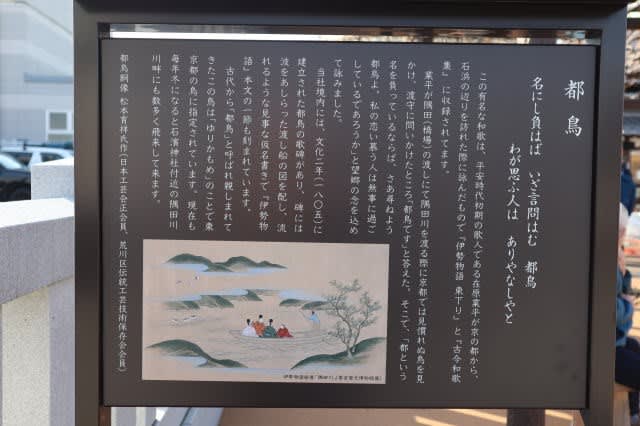

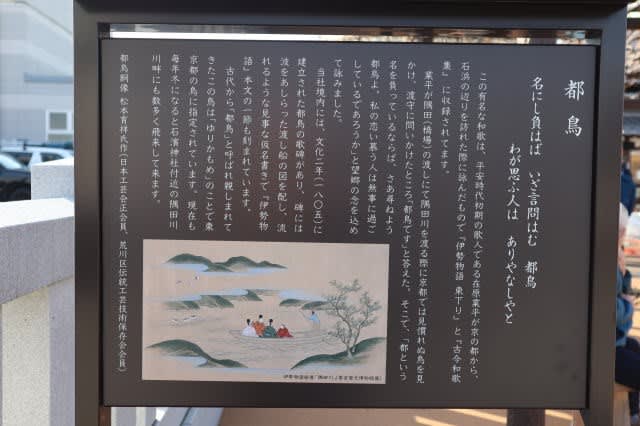

都鳥

名にし負はば いざ言問はむ 都鳥

わが思ふ人は ありやなしやと

この有名な和歌は、平安時代初期の歌人である在原業平が京の都から、石浜の辺りを訪れた際に詠んだもので「伊勢物語 東下り」と「古今和歌集」に収録されてます。

業平が隅田(橋場)の渡しにて隅田川を渡る際に京都では見慣れぬ鳥を見かけ、渡守に問いかけたところ「都鳥です」と答えた。そこで、「都という名を負っているならば、さあ尋ねよう都鳥よ。私の恋い慕う人は無事に過ごしているであろうか」と望郷の念を込めて詠みました。

当社境内には、文化二年(1805)に建立された都鳥の歌碑があり、碑には波をあしらった渡し船の図を配し、流れるような見事な仮名書きで「伊勢物語」本文の一節も刻まれています。

古代から「都鳥」と呼ばれ親しまれてきたこの鳥は、「ゆりかもめ」のことで東京都の鳥に指定されています。現在も毎年冬になると石濱神社付近の隅田川川畔に数多く飛来してきます。

都鳥銅像 松本育祥氏作(日本工芸会正会員、荒川区伝統工芸技術保存会会員)

対鴎荘跡・橋場の渡し

対鴎荘跡

対鴎荘は白鬚橋西詰の地に明治六年(一八七三)、明治の元勲三条実美の別邸として建築された。

いしがしき つとめのひまを

ぬすみ来て 橋場の里の

月をみるかな

三条実美が京都風の優雅さをこの地に求め、橋場の地を愛して詠んだ歌である。

橋場の地はその歴史も古く、明治初年にいたるまで、閑静な土地であった。この河岸から見渡す向島一帯は、うっそうとした樹木の前面に土手の桜並木が見えて、情緒豊かな風景を楽しむことができたのである。

荒川区教育委員会

これより東へ約二十メートル

橋場の渡し

対岸の墨田区寺島とを結ぶ約百六十メートルの渡しで、「白鬚の渡し」といわれていた。

『江戸名所図会』によると、 古くは「隅田川の渡し」と呼ばれ、『伊勢物語』の在原業平が渡河した渡しであるとしている。しかし、渡しの位置は、幾度か移動したらしく、はっきりしていない。

大正三年(一九一四)に白鬚木橋がかけられるまで、多くの人に利用された。

荒川区教育委員会

白髭橋

対鴎荘跡

台東区橋場二丁目一番

隅田川畔の橋場一帯は、風光明眉な地であり、かつては著名人の屋敷が軒を連ねていたという。対鴎荘もその一つで、明治時代の政治家三条実美(一八三七ー九一)の別邸であった。

「征韓論」をめぐって、政府内に対立が続いていた明治六年(一八七三)の十月、太政大臣の要職にあった実美は心労のあまり病に倒れ、この別邸で静養していたが、同年十二月十九日明治天皇は病床の実美を気使い、この邸を訪れている。

隣の碑は、この事跡を顕彰して、のち対鴎荘の所有者となった一市民の尽力によって建立されたものである。高さ三メートル余。側面に「昭和六年歳次辛未五月建之石井久太郎」、裏面に「多摩聖蹟記念館顧問中島利一郎謹撰 上条修徳謹書」の碑文が刻まれている。

対鴎荘は、昭和三年(一九二八)、白髭橋架橋工事に伴い、多摩聖蹟記念館(多摩市連光寺)に移築された。

平成七年三月

台東区教育委員会

隅田川テラスから東京スカイツリー

今戸神社(福禄寿)

今戸神社

御祭神 応神天皇 伊弉諾尊・伊弉冉尊 福禄寿

当社は元今戸八幡宮と称し、後冷泉天皇の時代康平六年(1063)源頼義、義家父子は勅命に依り奥州の夷賊安太夫安倍貞任、宗任を討伐の折今戸の地に到り、京都の岩清水八幡を鎌倉鶴ヶ岡八幡と浅草今津村(現今戸)に勧請しました。

應神天皇の母君神功皇后は新羅を始め三韓親征の際、時恰も天皇を宿されその帰路天皇を九州筑紫で誕生されました。従って應神天皇を別名胎中天皇・聖母天皇とも称し、安産子育ての神と崇敬されております。

伊弉諾尊・伊弉冉尊御夫婦の神は加賀の白山比咩神社の御祭神にして、嘉吉元年(1441)千葉介胤直が自分の城内に勧請しました。諾冉二神は子孫の繁栄を与えられると共に縁結びの神と崇敬されております。

昭和十二年今戸八幡と合祀され今戸神社と改称されました。

今戸の地名は古くは武州豊島郡今津村と称し、その後今戸(別字今都)となりました。

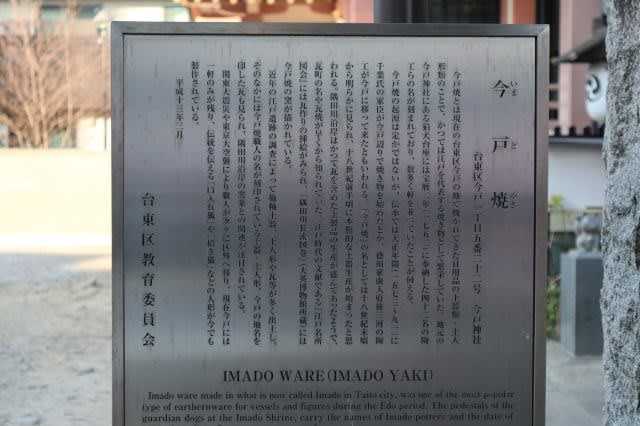

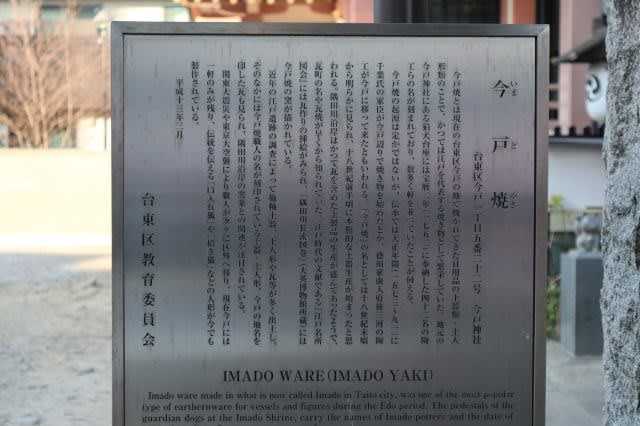

今戸焼

台東区今戸一丁目五番二十二号 今戸神社

今戸焼とは 現在の台東区今戸の地で焼かれてきた 日用品の土器類, 土人 形類のことで, かつては江戸を代表する焼き物として繁栄していた。 地元の今戸神社にある狛犬台座には 宝暦二年(一七五二)に奉納した四十二名の陶工らの名が 刻まれており, 数多く軒を並べていたことが伺える。

今戸焼の起源は定かではないが, 伝承では天正年間(一五七三~九一)に千葉氏の家臣が今戸辺りで焼き物を始めたとか, 徳川家康入府後三河の陶工が 今戸に移って来たともいわれる。「今戸焼」の名としては十八世紀末頃から明らかに見られ, 十八世紀前半頃に本格的な土器生産が始まったと思われる。 隅田川沿岸はかつて瓦を含めた土製品の生産が盛んであったようで, 瓦町の名や瓦焼が早くから知られていた。江戸時代の文献である 「江戸名所図絵」には瓦造りの挿絵がみられ, 「隅田川長流図巻」(大英博物館所蔵) には今戸焼の窯が描かれている。

近年の江戸遺跡の調査によって 施釉土器, 土人形や瓦等が多く出土し, そのなかには 今戸焼職人の名が刻印されている土器・土人形, 今戸の地名を印した 瓦もみられ, 隅田川沿岸の窯業との関連が注目されている。

関東大震災や東京大空襲により 職人が次々に区外へ移り, 現在今戸には一軒のみが残り, 伝統を伝える「口入れ狐」や「招き猫」などの人形が 今でも製作されている

平成十三年三月

台東区教育委員会

フユザクラ

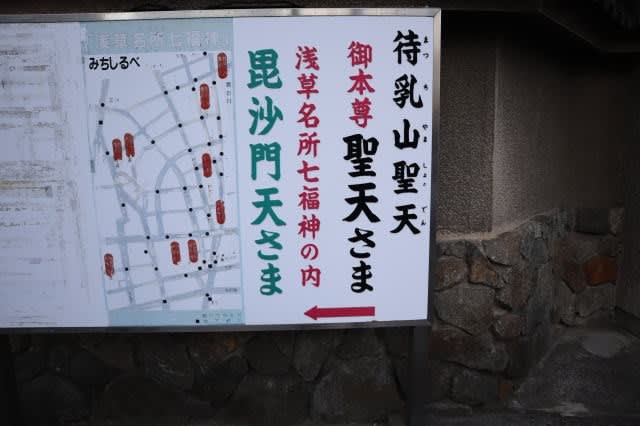

待乳山聖天(毘沙門天)

紅梅・白梅

紅梅とスカイツリー

浅草小学校

隅田公園を南下して二天門に至ります。

二天門

浅草神社(恵比寿)

夫婦狛犬

浅草神社 三柱の碑

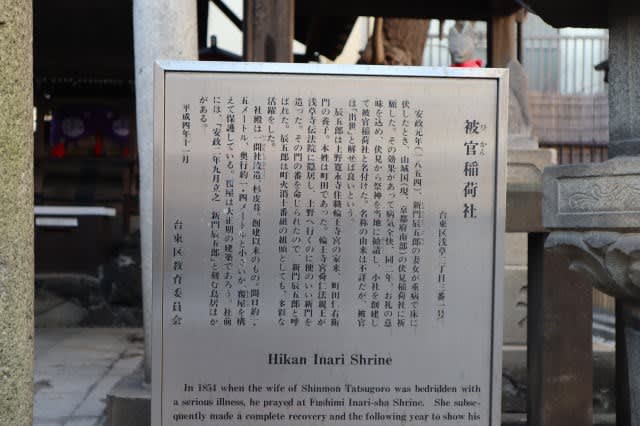

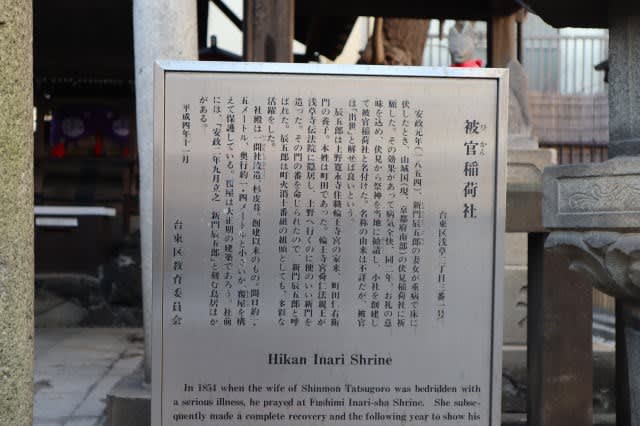

被官稲荷社

台東区浅草二丁目三番一号

安政元年(1854)新門辰五郎の妻女が重病で床に伏したとき、山城国(現、京都府南部)の伏見稲荷社に 祈願した。その効果があって病気全快、同二年、お礼の意味を込め、伏見から祭神を当地に勧請し、小社を創建して 被官稲荷社と名付けた。名称の由来は不詳だが、被官は「出世」と解せば良いという。

辰五郎は上野寛永寺住職輪王寺宮の家来、町田仁右衛門の養子。本性は町田であった。輪王寺宮舜仁親王が浅草寺 伝法院に隠居し、上野へ行くのに便のいい新門を造った。その門の番を命じられたので、新門辰五郎を呼ばれた。辰五郎は 町火消十番組の組頭としても、多彩な活躍をした。

社殿は一間社流造、杉皮葺。創建以来のもの。間口約1.5メートル、奥行約1.4メートルと小さいが、覆屋を構えて 保護している。覆屋は大正期の建築であろう。社前には、「安政二年九月立之 新門辰五郎」を刻む鳥居ほかがある。

平成四年十一月

台東区教育委員会

浅草寺(大黒天)

多くの外国人でにぎわっていました。

合羽橋道具街

かっぱ河太郎像

矢先神社(福禄寿)

こちらで七福神めぐりは終了し、松葉公園でストレッチをして解散しました。

下谷神社

隆栄稲荷神社(下谷神社境内末社)

浅草通りを上野駅に向かう途中、下谷神社をお参りしました。こちらの稲荷神社が東京では一番古い稲荷社で、銀座線「稲荷町駅」の由来となっています。

すこやか歩こう会ではひきつづき会員を募集しています。目黒区在住以外の方も歓迎いたします。

まずは一緒に歩けるか、試しに一度参加してください。

sukoyaka[アットマーク]v08.itscom.net([アットマーク]は@へ変換してください)宛にメールをいただければ、直近の活動予定をお知らせいたします。

すこやか歩こう会活動スケジュール

前田モスリン店

言問通りと日光街道の交差点にあります。モスリンが布地であることは想像がつくのですがどんな布地なのか?Wikipediaから抜粋します。

日本には近世以降、ポルトガルやオランダ等の貿易船経由でさまざまな布地や服飾が流入していたが、その中でも毛織物はゴロフクレン(呉絽服連、オランダ語: grofgrein)や、これを略してゴロ(江戸の俗語)、フクレンまたはフクリン(京阪の俗語、服綸、幅綸)と呼ばれ、唐縮緬(とうちりめん)、略して唐縮(とうちり、とうち)とも呼ばれた。

明治時代に入り、貿易が活発化し、日本人の洋装化も進行すると、メリノ種の羊毛等で織った柔らかい薄手の毛織物が多く輸入されるようになり、これをメリンス(メレンス、オランダ語・スペイン語: merinos)と呼んだ。次第に「モスリン」との混同が起き、明治時代後半頃からはこれをもっぱらモスリン(毛斯綸)、略してモス等と呼ぶようになった。後に綿織物のモスリンも流入したので、1920年代頃から、毛織物を「本モスリン」、綿織物を「綿モスリン」または「新モスリン」、「新モス」等と呼んで区別するようになった。また、シフォンを「絹モスリン」とも称する。

毛織物のモスリン(メリンス)は薄地で柔らかくあたたかい素材として好まれ、普段用の和服や冬物の襦袢、半纏の表、軍服(夏服・夏衣)などに用いられ、伝統的な染色技法である友禅を施した友禅メリンスも流行した[3]。政府主導で国内の羊毛工業も始まり、最初は紡毛毛織物の生産が中心であったが、次第に梳毛毛織物の生産も始まり、輸入羊毛への関税が撤廃(明治29年法律第58号)された1896年(明治29年)には、松本重太郎の毛斯綸紡績や東京モスリン紡織等が相次いで創業した。モスリンはラシャやフランネルよりも生産速度が早いこと等から興隆し、日本の毛織物生産の中心となっていった。日露戦争後には、原糸生産から一貫した国内生産が可能になり、日本毛織もモスリン製造に乗り出して業界最大手となった。第一次世界大戦による不況の影響で業績悪化もあったものの、その後回復し、毛織物の国内自給だけでなく、輸出も行われるようになり、綿紡績会社も毛織物業に進出した。神崎川を越えて大阪市淀川区と兵庫県尼崎市戸ノ内町を結ぶ橋の一つに「毛斯倫大橋」があるが、この名称は初代の橋が毛斯倫紡績株式会社が掛けた私橋だったことによる。

しかし、太平洋戦争に突入すると、原毛の輸入が困難になり、モスリン製造業は縮小を余儀なくされた。1937年10月の「繊維製品の使用制限」公布もあり、羊毛製品にはステープル・ファイバー(スフ)の混入が命じられた。戦後は生産量を戻したが、合成繊維の登場により、毛織物には虫がつきやすいことなどから、モスリンの需要は減り、今日ではほとんど流通しておらず、目にする機会は少なくなっている。なお、「新モス」は108センチメートル幅の布を縦に3分割した、幅36センチメートル、長さ10.7メートル、または21.4メートルの単位で販売され、さらしと同様に、着物の下着用、裏地用や、ふんどしに使われる場合が多い。

首都高一号上野線入谷IC

富士山ツアーなどの外国人を浅草ビューホテルへ向かいにゆきバスにのせて、こちらのICから首都高に乗って行ったので何度も通りました。

東京スカイツリー

この日のウォーキングはいろいろなところからスカイツリーが見えていました。

入谷鬼子母神

集合は入谷駅の出口。見学の方を含めて23名と二週連続20名越えです。こちらは下谷七福神で今回の対象ではないのですが、入谷へ来たからには「恐れ入谷の鬼子母神」はお参りしておこうということです。

金美館通り

左衛門橋通り

風情のあるコメ店

大正小学校

台東区循環バスめぐりん

日光街道を北へ向かい右折。金美館とはかつて営業していた映画館だそうです。左衛門町は時代劇で聞いた気がしましたが、江戸時代にその地名はなかったようです。金美館通りを東へ向かい、国際通りへ左折し北へ。

鷲(おおとり)神社(寿老人)

宝井其角

春を待つ ことのはじめや 酉の市

其角

正岡子規

雑閙(ざっとう)や熊手押あふ酉の市

子規

樋口一葉文学碑

こちらも鷲神社の境内にありました。

飛不動

こちらも下谷七福神に含まれるお不動様ですが、小惑星探査機「はやぶさ」の地球への帰還の願いまでかなえた御利益にあやかりたいと参拝しました。

吉原神社(弁財天)

関東大震災は1923年に発生しているので、今年の九月で百年です。

花吉原名残碑

吉原は、江戸における唯一の幕府公許の遊郭で、元和3年(1617)葺屋町東隣(現中央区日本橋人形町付近)に開設した。吉原の名称は、植物の葭の生い茂る湿地を埋め立てて町を造成したことにより、はじめ葭原と称したのを、のちに縁起の良い文字にあらためたことによるという。

明暦3年(1657)の大火を契機に、幕府により吉原遊郭の郊外移転が実行され同明暦3年(1657)8月浅草千束村(現台東区千束)に移転した。これを「新吉原」と呼び移転前の遊郭を「元吉原」という。

新吉原は江戸で有数の遊興地として繁栄を極め、華麗な江戸文化の一翼をにない、幾多の歴史を刻んだが、昭和33年(1958)「売春防止法」の成立によって廃止された。

その名残を記す当碑は、昭和35年(1960)地域有志によって建てられたもので、碑文は共立女子大学教授で俳人、古川柳研究家の山路閑古による。

昭和41年(1966)の住居標示の変更まで新吉原江戸町、京町、角町、揚屋町などのゆかりの町名が残っていた。

平成17年(2005)3月 台東区教育委員会

新吉原花園池(弁天池)跡

台東区千束3丁目22番

江戸時代初期までこの付近は湿地帯で、多くの池が点在していたが、明暦3年(1657)の大火後、幕府の命により湿地の一部を埋立て、日本橋の吉原遊廓が移された。 以来、昭和33年までの300年間に及ぶ遊廓街新吉原の歴史が始まり、とくに江戸時代にはさまざまな風俗・文化の源泉となった。

遊廓造成の際、池の一部は残り、いつしか池畔に弁天祠が祀られ、遊廓楼主たちの信仰をあつめたが、現在は浅草七福神の一社として、毎年正月に多くの参拝者が訪れている。

池は、花園池・弁天池の名で呼ばれたが、大正12年の関東大震災では多くの人々がこの池に逃れ、490人が溺死するという悲劇が起こった。弁天桐付近の築山に建つ大きな観音像は、溺死した人々の供養のため大正15年に造立されたものである。昭和34年吉原電話局(現在の吉原ビル)の建設に伴う埋立工事のため、池はわずかにその名残を留めるのみとなった。

平成10年3月 台東区教育委員会

吉原神社(弁財天)

二ヶ所ありました。七福神巡りで訪れるべきはこちらだったようです。

よし原大門

見返り柳

旧吉原遊郭の名所のひとつで、京都の島原遊郭の門口の柳を模したという。遊び帰りの客が、後ろ髪を引かれる思いを抱きつつ、この柳のあたりで遊郭を振り返ったということから、「見返り柳」の名があり、

きぬぎぬのうしろ髪ひく柳かな

見返れば意見か柳顔をうち

など、多くの川柳の題材となっている。

かつては山谷堀脇の土手にあったが、道路や区画の整理に伴い現在地に移され、また、震災・戦災による焼失などによって、数代にわたり植え替えられている。

平成8年(1996)7月 台東区教育委員会

アサヒ商店街振興組合

橋場不動尊

御授地蔵尊

隅田川の土手

よし原大門から東へ向かい、丁字路を左折して北へ向かうと橋場不動尊。さらに北、白髭橋西詰交差点では、隅田川には珍しい土手らしい土手を見ることが出来ます。

石浜神社(寿老人)

ガスタンク

亀田鵬斎詩碑

第二鳥居をくぐり参道拝殿寄りの左手にあります。碑面には、江戸は下町の名物儒学者鵬斎73歳の折の作、隅田川の詩2首が刻まれています。石浜城や頼朝、道灌の歴史のあとを切々と偲ぶ名詩です。

作者は、宝暦2年(1752)神田の生まれ、博識多才、書画に秀でた江戸後期異色の文人墨客で、浅草周辺、当社付近の隅田川とその岸の詩情を限りなく愛した人。墓碑は今戸の称福寺境内にあります。

真先稲荷と田楽茶屋

真先(崎)稲荷は、天文年間(一五三二?五四)、石浜城主千葉守胤によって祀られたと伝える。もと隅田川沿岸にあり、その門前は景勝地として知られていた。また、奥宮の狐穴から出現する「お出狐」は、対岸の三囲稲荷の狐と並んで有名であったという。

江戸中期から参詣する人が多くなり、宝暦七年(一七五七)ころには、吉原豆腐で作った田楽を売る甲子屋・川口屋などの茶屋がたち並んで、大いに繁昌した。吉原の遊客もよく当地を訪れ、「田楽で帰るがほんの信者なり」など、当時の川柳に真先稲荷・田楽・吉原を取り合わせた句が詠まれている。

荒川区教育委員会

石浜城址(石浜神社)

石浜城は、室町時代の中ごろ、武蔵千葉氏の居城となり、戦乱の世に百年あまり続いた城である。天正年間(一五七三~一五九一)城主千葉胤村(北條氏繁三男)を最後に、後北條氏滅亡の後、廃城となったと思われる。石浜城の位置には諸説あるが、石浜神社付近は、有力な推定地の一つとされる。

石浜神社は、聖武天皇の時代、神亀元年(七二四)の創建と伝える古社で、源頼朝・千葉氏・宇都宮氏らの崇敬を受けたという。江戸時代の夏越の祓(六月三十日)は、その壮麗さにおいて名高く、天保九年(一八三八)刊行の「東都歳事記」の挿絵に夏の風物詩として紹介されている。

荒川区教育委員会

都鳥

名にし負はば いざ言問はむ 都鳥

わが思ふ人は ありやなしやと

この有名な和歌は、平安時代初期の歌人である在原業平が京の都から、石浜の辺りを訪れた際に詠んだもので「伊勢物語 東下り」と「古今和歌集」に収録されてます。

業平が隅田(橋場)の渡しにて隅田川を渡る際に京都では見慣れぬ鳥を見かけ、渡守に問いかけたところ「都鳥です」と答えた。そこで、「都という名を負っているならば、さあ尋ねよう都鳥よ。私の恋い慕う人は無事に過ごしているであろうか」と望郷の念を込めて詠みました。

当社境内には、文化二年(1805)に建立された都鳥の歌碑があり、碑には波をあしらった渡し船の図を配し、流れるような見事な仮名書きで「伊勢物語」本文の一節も刻まれています。

古代から「都鳥」と呼ばれ親しまれてきたこの鳥は、「ゆりかもめ」のことで東京都の鳥に指定されています。現在も毎年冬になると石濱神社付近の隅田川川畔に数多く飛来してきます。

都鳥銅像 松本育祥氏作(日本工芸会正会員、荒川区伝統工芸技術保存会会員)

対鴎荘跡・橋場の渡し

対鴎荘跡

対鴎荘は白鬚橋西詰の地に明治六年(一八七三)、明治の元勲三条実美の別邸として建築された。

いしがしき つとめのひまを

ぬすみ来て 橋場の里の

月をみるかな

三条実美が京都風の優雅さをこの地に求め、橋場の地を愛して詠んだ歌である。

橋場の地はその歴史も古く、明治初年にいたるまで、閑静な土地であった。この河岸から見渡す向島一帯は、うっそうとした樹木の前面に土手の桜並木が見えて、情緒豊かな風景を楽しむことができたのである。

荒川区教育委員会

これより東へ約二十メートル

橋場の渡し

対岸の墨田区寺島とを結ぶ約百六十メートルの渡しで、「白鬚の渡し」といわれていた。

『江戸名所図会』によると、 古くは「隅田川の渡し」と呼ばれ、『伊勢物語』の在原業平が渡河した渡しであるとしている。しかし、渡しの位置は、幾度か移動したらしく、はっきりしていない。

大正三年(一九一四)に白鬚木橋がかけられるまで、多くの人に利用された。

荒川区教育委員会

白髭橋

対鴎荘跡

台東区橋場二丁目一番

隅田川畔の橋場一帯は、風光明眉な地であり、かつては著名人の屋敷が軒を連ねていたという。対鴎荘もその一つで、明治時代の政治家三条実美(一八三七ー九一)の別邸であった。

「征韓論」をめぐって、政府内に対立が続いていた明治六年(一八七三)の十月、太政大臣の要職にあった実美は心労のあまり病に倒れ、この別邸で静養していたが、同年十二月十九日明治天皇は病床の実美を気使い、この邸を訪れている。

隣の碑は、この事跡を顕彰して、のち対鴎荘の所有者となった一市民の尽力によって建立されたものである。高さ三メートル余。側面に「昭和六年歳次辛未五月建之石井久太郎」、裏面に「多摩聖蹟記念館顧問中島利一郎謹撰 上条修徳謹書」の碑文が刻まれている。

対鴎荘は、昭和三年(一九二八)、白髭橋架橋工事に伴い、多摩聖蹟記念館(多摩市連光寺)に移築された。

平成七年三月

台東区教育委員会

隅田川テラスから東京スカイツリー

今戸神社(福禄寿)

今戸神社

御祭神 応神天皇 伊弉諾尊・伊弉冉尊 福禄寿

当社は元今戸八幡宮と称し、後冷泉天皇の時代康平六年(1063)源頼義、義家父子は勅命に依り奥州の夷賊安太夫安倍貞任、宗任を討伐の折今戸の地に到り、京都の岩清水八幡を鎌倉鶴ヶ岡八幡と浅草今津村(現今戸)に勧請しました。

應神天皇の母君神功皇后は新羅を始め三韓親征の際、時恰も天皇を宿されその帰路天皇を九州筑紫で誕生されました。従って應神天皇を別名胎中天皇・聖母天皇とも称し、安産子育ての神と崇敬されております。

伊弉諾尊・伊弉冉尊御夫婦の神は加賀の白山比咩神社の御祭神にして、嘉吉元年(1441)千葉介胤直が自分の城内に勧請しました。諾冉二神は子孫の繁栄を与えられると共に縁結びの神と崇敬されております。

昭和十二年今戸八幡と合祀され今戸神社と改称されました。

今戸の地名は古くは武州豊島郡今津村と称し、その後今戸(別字今都)となりました。

今戸焼

台東区今戸一丁目五番二十二号 今戸神社

今戸焼とは 現在の台東区今戸の地で焼かれてきた 日用品の土器類, 土人 形類のことで, かつては江戸を代表する焼き物として繁栄していた。 地元の今戸神社にある狛犬台座には 宝暦二年(一七五二)に奉納した四十二名の陶工らの名が 刻まれており, 数多く軒を並べていたことが伺える。

今戸焼の起源は定かではないが, 伝承では天正年間(一五七三~九一)に千葉氏の家臣が今戸辺りで焼き物を始めたとか, 徳川家康入府後三河の陶工が 今戸に移って来たともいわれる。「今戸焼」の名としては十八世紀末頃から明らかに見られ, 十八世紀前半頃に本格的な土器生産が始まったと思われる。 隅田川沿岸はかつて瓦を含めた土製品の生産が盛んであったようで, 瓦町の名や瓦焼が早くから知られていた。江戸時代の文献である 「江戸名所図絵」には瓦造りの挿絵がみられ, 「隅田川長流図巻」(大英博物館所蔵) には今戸焼の窯が描かれている。

近年の江戸遺跡の調査によって 施釉土器, 土人形や瓦等が多く出土し, そのなかには 今戸焼職人の名が刻印されている土器・土人形, 今戸の地名を印した 瓦もみられ, 隅田川沿岸の窯業との関連が注目されている。

関東大震災や東京大空襲により 職人が次々に区外へ移り, 現在今戸には一軒のみが残り, 伝統を伝える「口入れ狐」や「招き猫」などの人形が 今でも製作されている

平成十三年三月

台東区教育委員会

フユザクラ

待乳山聖天(毘沙門天)

紅梅・白梅

紅梅とスカイツリー

浅草小学校

隅田公園を南下して二天門に至ります。

二天門

浅草神社(恵比寿)

夫婦狛犬

浅草神社 三柱の碑

被官稲荷社

台東区浅草二丁目三番一号

安政元年(1854)新門辰五郎の妻女が重病で床に伏したとき、山城国(現、京都府南部)の伏見稲荷社に 祈願した。その効果があって病気全快、同二年、お礼の意味を込め、伏見から祭神を当地に勧請し、小社を創建して 被官稲荷社と名付けた。名称の由来は不詳だが、被官は「出世」と解せば良いという。

辰五郎は上野寛永寺住職輪王寺宮の家来、町田仁右衛門の養子。本性は町田であった。輪王寺宮舜仁親王が浅草寺 伝法院に隠居し、上野へ行くのに便のいい新門を造った。その門の番を命じられたので、新門辰五郎を呼ばれた。辰五郎は 町火消十番組の組頭としても、多彩な活躍をした。

社殿は一間社流造、杉皮葺。創建以来のもの。間口約1.5メートル、奥行約1.4メートルと小さいが、覆屋を構えて 保護している。覆屋は大正期の建築であろう。社前には、「安政二年九月立之 新門辰五郎」を刻む鳥居ほかがある。

平成四年十一月

台東区教育委員会

浅草寺(大黒天)

多くの外国人でにぎわっていました。

合羽橋道具街

かっぱ河太郎像

矢先神社(福禄寿)

こちらで七福神めぐりは終了し、松葉公園でストレッチをして解散しました。

下谷神社

隆栄稲荷神社(下谷神社境内末社)

浅草通りを上野駅に向かう途中、下谷神社をお参りしました。こちらの稲荷神社が東京では一番古い稲荷社で、銀座線「稲荷町駅」の由来となっています。

すこやか歩こう会ではひきつづき会員を募集しています。目黒区在住以外の方も歓迎いたします。

まずは一緒に歩けるか、試しに一度参加してください。

sukoyaka[アットマーク]v08.itscom.net([アットマーク]は@へ変換してください)宛にメールをいただければ、直近の活動予定をお知らせいたします。

すこやか歩こう会活動スケジュール