今朝は最低気温1.9℃初霜も降りたようで寒い朝

もちろん薪ストーブは大活躍で勤労感謝の日に頑張った甲斐がありました(笑)

さて、作業も全力なら遊びも・・・・

と言うことで休日明けの昨日はプチ旅に出掛けました

目的は「藤崎節子キルト展」が開催されている芦北の「赤松館」(せきしょうかん)

通常は土・日・月のみの開館ですが、11月28日までは毎日開館されています。

今年、3月開催されたベニシアさん講演会も主催されました。

以前から一度行きたかった場所でしたが期待以上に素晴らしいところでした。

8時過ぎ自宅を出て熊本駅で「九州満喫きっぷ」を購入し八代へ

前日の11月23日は八代の町は「妙見祭」で賑わい

まだ駅構内には提灯やポスターが貼ってあり祭りの余韻が・・・

ユネスコの無形文化遺産に登録される見通しなので今年は例年以上に賑わったとか・・

私もいつか「ガメ」と呼ばれる亀蛇(きだ)の勇壮な姿を観てみたいです。

八代駅からは第三セクター「おれんじ鉄道」に乗り換えです。

ラッキーなことに車両は「くまモンラッピング列車 1号」でした

駅改札で声を掛けられた女性と相席、思いがけず楽しい時間を過ごせました。

天草から娘さんの嫁ぎ先へ向かうその方は二人目のお孫さん誕生のお手伝い

茨城からご主人の実家・天草に移住され20年の色んな苦労話などお聞きしたり

共通の趣味、ガーデニングや料理の話で盛り上がりました

人生の先輩の話はとても興味深く・・・・

自然の中で生活する素晴らしさを教えられた気がしました。

これも、一人旅だからこその出逢いでした

そんなおかげであっという間に「たのうら御立岬公園駅」に到着

ここで孫ちゃん&お嫁ちゃんと合流しました。

駅から歩いても10分ほどの距離、お嫁ちゃんの車であっという間に到着

平成12年に国登録有形文化財になった藤崎家住宅「赤松館」(せきしょうかん)

その名の由来は・・・

薩摩街道時代から難所と言われた赤松太郎峠の読み方を変え呼ばれているそうです。

駐車場から車を降りると係りの方がやって来て500円の入場料を払い

男性(年配のおじさま)が専属で(笑)詳しく説明をしてくれました。

明治時代、ここを建てた五代目当主は芦北地域の初代県会議員として活躍し

徳富蘇峰は盟友の一人だそうです。

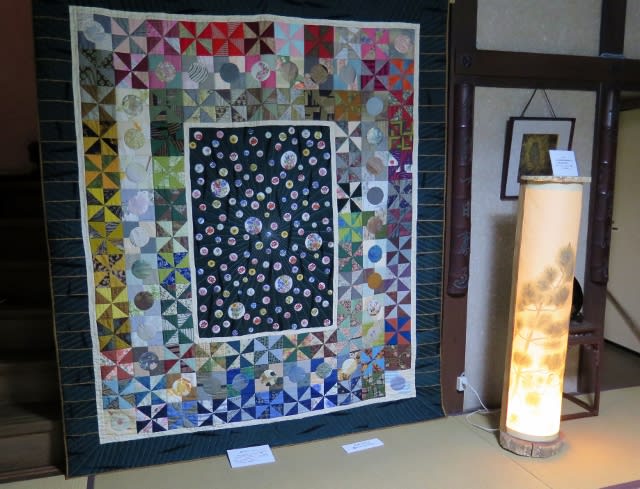

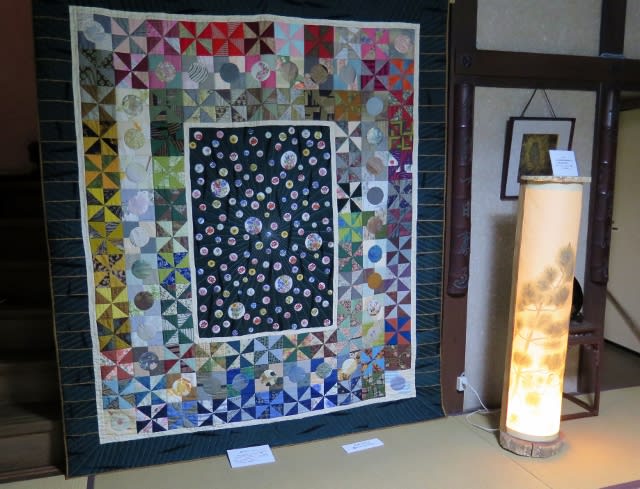

土間に入ると時期的にクリスマスに関係あるキルト作品がお出迎えです

古布を使ったキルトは七代目の奥様の作品

色んな賞をもらわれているだけあって素晴らしい

ここ藤崎家はテレビ料理番組の創生期、活躍した江上トミさんの生家で

その昔トミさんも使ったであろう珍しい六連の竈(かまど)がありました。

かまどの後ろには銅の筒のようなものがあり

かまどの煙(熱)を利用し今でいう湯沸かし器の役目を果たしていたとか・・・

しかし戦争で全て国に取り上げられたそうです。

菜種や胡麻の油絞り器など珍しいものもあり・・・

外には大きな石の流しがあり魚などを捌いていたそうです。

今では使用しないので緑のこの感じがまた良いですネ~

現在、お屋敷の一部は7代目のご夫婦の住まいです。

これからお屋敷の中にあがり館内を見学しましたが

あちこちに古布のキルト

右の行燈は掛け軸を利用し7代目の奥様が作られたそうで

東京ドームのイベントに飾られNHKでも放送されたそうです。

先ずは先に2階へ

このらせん階段も素敵です

当時の職人の腕は素晴らしく材も大きくビクともしません。

建築途中で戦争になり屋根裏や壁がそのままの状態です。

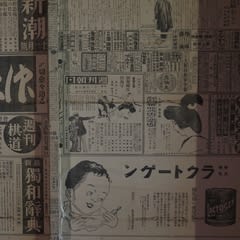

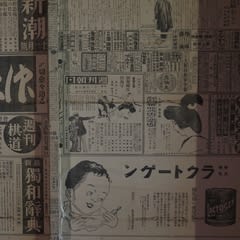

二階は色んな展示物があり・・・

大きな長持の中の新聞は当時のモノ

孫ちゃんも興味津々?(笑)

本棚には昔の本がずらり、明治~昭和初期の出版物なども・・・

六代目当主は若くして英国に留学しその後田浦町長を務めたそうで

当時のトランクの数々 行李(こうり)に持ち手を付けたような形もあり

なかなか興味深かったですネ~

一生懸命に説明する係りの人に歴史が好きなお嫁ちゃんは熱心に聞き入り

歴史が苦手な私はどちらかと言うとこんな細工に見惚れてキョロキョロ

光が射し床に模様が・・・実際はもっといい感じです。

係りのおじさんの話では月夜の時がきれいだとか・・・

屋外の景色を鑑賞する雪見障子のように障子を左右両開きする猫間障子も初めて知り

天井や欄間などの組子細工に感動するばかりです。

昔の日本人は生活の中にそんな豊かな心を持っていたのですネ~

見習わないといけません。

二階からは広い庭や池が見渡せ・・・

もう少しすると真っ赤に染まる紅葉が

時間帯によって違った素晴らしい景色を見せてくれるそうで

ここを管理していて自然の変化が一番の楽しみだそうですヨ~

横には江戸時代の大きな蔵

ここはキルトの展示室とカフェ米蔵になっています。

一階に降りて・・・

螺鈿の姿見がオシャレ、床の間のふすま絵もいい感じ

絵の作者名を言われましたが忘れましたけどネ(笑)

座敷にもキルトの数々・・・

左のキルトが今年の家庭画報大賞の審査員特別賞を受賞した作品

今までも家庭画報大賞・準大賞など数々の作品を受賞されています。

みな素晴らしい作品で全てブログUPできないのが残念です。

(もちろん最初に許可を得て撮影していますヨ~)

長い廊下の正面には松の模様の古布キルト

この長い廊下などの軒先を支える丸太は長い一本もので、いったい何mあるのでしょう?

歪んで見えるガラスは今では貴重です。

普段はログハウスに住んでいても・・やはり日本人こんな景色が落ち着きます。

庭からの外観

真っ赤に染まった紅葉を見てみたいですネ・・・

大きな琵琶の木には花が咲き(初めて琵琶の花を見ました)

熟した柿の興味津々の孫ちゃん

最後は米蔵

今日はとても寒い日ですが・・・

暖房などないのに蔵の中は暖かでした。

お姫様がのる駕籠(かご)もありました。

パッチワークの鬼の人形は「鬼太郎と鬼子」の結婚式

参列者の祝辞が面白~い

気が付くと・・・約1時間説明を受け見学した三人

お腹が空いたので蔵カフェでお昼を食べました。

六代目夫人ツネさんの残したレシピを再現したカレーに

スパイスを利かせたオリジナルカレー600円

孫ちゃんにはツネさんレシピの甘口カレーを特別にお願いしました。

手作りのカレーはとても優しい味でした。

実はここには赤松館百年伽哩1000円があるのですが

その名前の由来を聞くと・・・

約90年前のツネさんのレシピと平成のオリジナルカレーを

半分づつかけてあるので合わせて100年カレーだそうです。

遊び心満載のネーミングを笑いながら教えてくれたお店の方

オバちゃん達がやっているカフェですから

オシャレではありませんが・・・

食器がのったお盆は古い漆器

手作りの漬物やデコポン・柿などサービスでどんどん出てくるし・・・

まるで親戚のおばちゃんの家に来たみたいでした。

館内を案内してくれたおじさんは食事が終る頃

ハーモニカで孫ちゃんに「むすんでひらいて」を聞かせてくれました。

「次はアンパンマンを覚えておくから、またおいで~」と優しい笑顔

冷たい風の吹く冬空も帰る頃には青空

振り向き眺めた米蔵の軒下には吊るし柿・・・

駐車場には来た時には気が付かなかった皇帝ダリアがあちこち咲いていました。

体も心もポカポカと温か・・とても豊かな時間を過ごせました

さて、今日のお出掛けはもう一つ楽しみが残ってます。

ということで続きはまた明日

今日も長々とおつきあいいただきありがとうございました

もちろん薪ストーブは大活躍で勤労感謝の日に頑張った甲斐がありました(笑)

さて、作業も全力なら遊びも・・・・

と言うことで休日明けの昨日はプチ旅に出掛けました

目的は「藤崎節子キルト展」が開催されている芦北の「赤松館」(せきしょうかん)

通常は土・日・月のみの開館ですが、11月28日までは毎日開館されています。

今年、3月開催されたベニシアさん講演会も主催されました。

以前から一度行きたかった場所でしたが期待以上に素晴らしいところでした。

8時過ぎ自宅を出て熊本駅で「九州満喫きっぷ」を購入し八代へ

前日の11月23日は八代の町は「妙見祭」で賑わい

まだ駅構内には提灯やポスターが貼ってあり祭りの余韻が・・・

ユネスコの無形文化遺産に登録される見通しなので今年は例年以上に賑わったとか・・

私もいつか「ガメ」と呼ばれる亀蛇(きだ)の勇壮な姿を観てみたいです。

八代駅からは第三セクター「おれんじ鉄道」に乗り換えです。

ラッキーなことに車両は「くまモンラッピング列車 1号」でした

駅改札で声を掛けられた女性と相席、思いがけず楽しい時間を過ごせました。

天草から娘さんの嫁ぎ先へ向かうその方は二人目のお孫さん誕生のお手伝い

茨城からご主人の実家・天草に移住され20年の色んな苦労話などお聞きしたり

共通の趣味、ガーデニングや料理の話で盛り上がりました

人生の先輩の話はとても興味深く・・・・

自然の中で生活する素晴らしさを教えられた気がしました。

これも、一人旅だからこその出逢いでした

そんなおかげであっという間に「たのうら御立岬公園駅」に到着

ここで孫ちゃん&お嫁ちゃんと合流しました。

駅から歩いても10分ほどの距離、お嫁ちゃんの車であっという間に到着

平成12年に国登録有形文化財になった藤崎家住宅「赤松館」(せきしょうかん)

その名の由来は・・・

薩摩街道時代から難所と言われた赤松太郎峠の読み方を変え呼ばれているそうです。

駐車場から車を降りると係りの方がやって来て500円の入場料を払い

男性(年配のおじさま)が専属で(笑)詳しく説明をしてくれました。

明治時代、ここを建てた五代目当主は芦北地域の初代県会議員として活躍し

徳富蘇峰は盟友の一人だそうです。

土間に入ると時期的にクリスマスに関係あるキルト作品がお出迎えです

古布を使ったキルトは七代目の奥様の作品

色んな賞をもらわれているだけあって素晴らしい

ここ藤崎家はテレビ料理番組の創生期、活躍した江上トミさんの生家で

その昔トミさんも使ったであろう珍しい六連の竈(かまど)がありました。

かまどの後ろには銅の筒のようなものがあり

かまどの煙(熱)を利用し今でいう湯沸かし器の役目を果たしていたとか・・・

しかし戦争で全て国に取り上げられたそうです。

菜種や胡麻の油絞り器など珍しいものもあり・・・

外には大きな石の流しがあり魚などを捌いていたそうです。

今では使用しないので緑のこの感じがまた良いですネ~

現在、お屋敷の一部は7代目のご夫婦の住まいです。

これからお屋敷の中にあがり館内を見学しましたが

あちこちに古布のキルト

右の行燈は掛け軸を利用し7代目の奥様が作られたそうで

東京ドームのイベントに飾られNHKでも放送されたそうです。

先ずは先に2階へ

このらせん階段も素敵です

当時の職人の腕は素晴らしく材も大きくビクともしません。

建築途中で戦争になり屋根裏や壁がそのままの状態です。

二階は色んな展示物があり・・・

大きな長持の中の新聞は当時のモノ

孫ちゃんも興味津々?(笑)

本棚には昔の本がずらり、明治~昭和初期の出版物なども・・・

六代目当主は若くして英国に留学しその後田浦町長を務めたそうで

当時のトランクの数々 行李(こうり)に持ち手を付けたような形もあり

なかなか興味深かったですネ~

一生懸命に説明する係りの人に歴史が好きなお嫁ちゃんは熱心に聞き入り

歴史が苦手な私はどちらかと言うとこんな細工に見惚れてキョロキョロ

光が射し床に模様が・・・実際はもっといい感じです。

係りのおじさんの話では月夜の時がきれいだとか・・・

屋外の景色を鑑賞する雪見障子のように障子を左右両開きする猫間障子も初めて知り

天井や欄間などの組子細工に感動するばかりです。

昔の日本人は生活の中にそんな豊かな心を持っていたのですネ~

見習わないといけません。

二階からは広い庭や池が見渡せ・・・

もう少しすると真っ赤に染まる紅葉が

時間帯によって違った素晴らしい景色を見せてくれるそうで

ここを管理していて自然の変化が一番の楽しみだそうですヨ~

横には江戸時代の大きな蔵

ここはキルトの展示室とカフェ米蔵になっています。

一階に降りて・・・

螺鈿の姿見がオシャレ、床の間のふすま絵もいい感じ

絵の作者名を言われましたが忘れましたけどネ(笑)

座敷にもキルトの数々・・・

左のキルトが今年の家庭画報大賞の審査員特別賞を受賞した作品

今までも家庭画報大賞・準大賞など数々の作品を受賞されています。

みな素晴らしい作品で全てブログUPできないのが残念です。

(もちろん最初に許可を得て撮影していますヨ~)

長い廊下の正面には松の模様の古布キルト

この長い廊下などの軒先を支える丸太は長い一本もので、いったい何mあるのでしょう?

歪んで見えるガラスは今では貴重です。

普段はログハウスに住んでいても・・やはり日本人こんな景色が落ち着きます。

庭からの外観

真っ赤に染まった紅葉を見てみたいですネ・・・

大きな琵琶の木には花が咲き(初めて琵琶の花を見ました)

熟した柿の興味津々の孫ちゃん

最後は米蔵

今日はとても寒い日ですが・・・

暖房などないのに蔵の中は暖かでした。

お姫様がのる駕籠(かご)もありました。

パッチワークの鬼の人形は「鬼太郎と鬼子」の結婚式

参列者の祝辞が面白~い

気が付くと・・・約1時間説明を受け見学した三人

お腹が空いたので蔵カフェでお昼を食べました。

六代目夫人ツネさんの残したレシピを再現したカレーに

スパイスを利かせたオリジナルカレー600円

孫ちゃんにはツネさんレシピの甘口カレーを特別にお願いしました。

手作りのカレーはとても優しい味でした。

実はここには赤松館百年伽哩1000円があるのですが

その名前の由来を聞くと・・・

約90年前のツネさんのレシピと平成のオリジナルカレーを

半分づつかけてあるので合わせて100年カレーだそうです。

遊び心満載のネーミングを笑いながら教えてくれたお店の方

オバちゃん達がやっているカフェですから

オシャレではありませんが・・・

食器がのったお盆は古い漆器

手作りの漬物やデコポン・柿などサービスでどんどん出てくるし・・・

まるで親戚のおばちゃんの家に来たみたいでした。

館内を案内してくれたおじさんは食事が終る頃

ハーモニカで孫ちゃんに「むすんでひらいて」を聞かせてくれました。

「次はアンパンマンを覚えておくから、またおいで~」と優しい笑顔

冷たい風の吹く冬空も帰る頃には青空

振り向き眺めた米蔵の軒下には吊るし柿・・・

駐車場には来た時には気が付かなかった皇帝ダリアがあちこち咲いていました。

体も心もポカポカと温か・・とても豊かな時間を過ごせました

さて、今日のお出掛けはもう一つ楽しみが残ってます。

ということで続きはまた明日

今日も長々とおつきあいいただきありがとうございました