「雲仙でもミヤマキリシマが咲いている」と、一昨日、TANEさんから情報をもらいました。

さて困った。

泊まり込みで実家の剪定作業をしていたので、手元にザックがありません。

でも山に登りたい…

えい、ザックなど無くても山には登れると、ウエストバックに必要最低限のモノを詰めて山に向かいました。

弁当は?

登る前に喰えばいい。

雨具は?

天気は快晴!

晴れていても持っていくのがワンダラーの矜持ではないのか?

… 今日だけは特別!

防寒着は?

半袖ベストで十分!

登山靴は?

たまたま車に積んでいた!

そんなわけで、お茶1本、ベスト、コンデジ、スマホ、タオルだけ持って山に向かいました。

仁田峠駐車場

満開のミヤマキリシマを眺めながらまず腹ごしらえ。

ロープウエイの誘惑を断ち切って、ゆっくりと妙見を目指して登っていきました。

妙見神社

木々の切れ間から国見岳が顔を出しました。

気持ちのよい稜線歩きが続きます。

平成新山を見ながら

憧れの「両手に花」

これから登る国見岳

そんなわけで、お茶1本、ベスト、コンデジ、スマホ、タオルだけ持って山に向かいました。

仁田峠駐車場

満開のミヤマキリシマを眺めながらまず腹ごしらえ。

ロープウエイの誘惑を断ち切って、ゆっくりと妙見を目指して登っていきました。

妙見神社

木々の切れ間から国見岳が顔を出しました。

気持ちのよい稜線歩きが続きます。

平成新山を見ながら

憧れの「両手に花」

これから登る国見岳

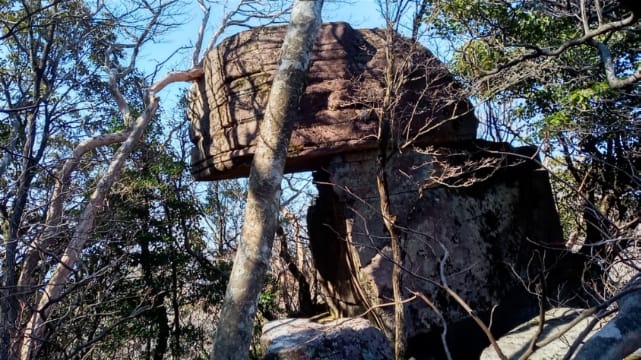

岩場

妙見岳方面

国見岳を満喫した後は普賢岳を目指します。

鬼人谷手前で、私よりも軽装備の人と遭遇

立岩の峰を越えて

普賢岳山頂

妙見岳方面

国見岳を満喫した後は普賢岳を目指します。

鬼人谷手前で、私よりも軽装備の人と遭遇

立岩の峰を越えて

普賢岳山頂

国見岳

帰りはどんどんとばして、40分で仁田峠に帰り着きました。

雲仙は地元の山なので何度も登りましたが、こんなにきれいなミヤマキリシマを見たのは初めてのことです。

今日、毎日新聞に「雲仙ツツジがみごろ」と載りました。

今度の週末は大勢の人で賑わう(ごった返す)ことでしょう。花の最盛期に、しかも静かな平日に登ることができ夢のようでした。