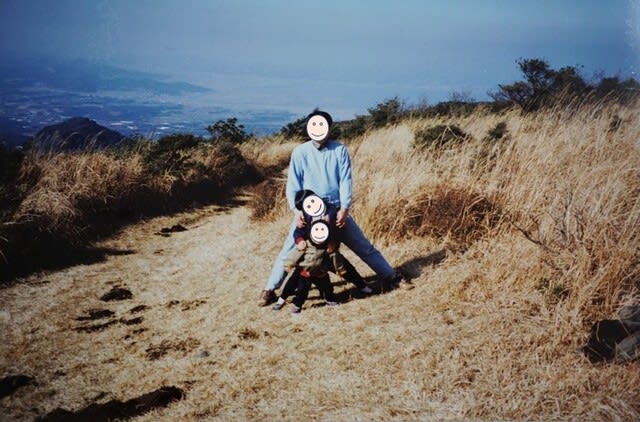

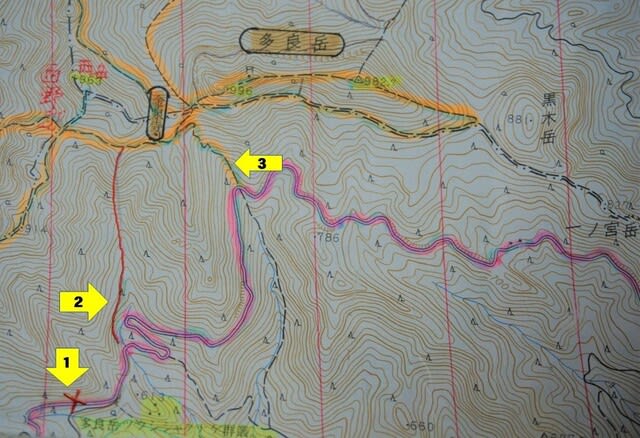

40年前の轟峡の思い出です。

当時私はある町でスポーツ少年団の指導員をしていました。

若さにまかせて、夏には毎年のように子ども達をキャンプに連れて行っていました。

学生時代をワンゲルで過ごしたので、キャンプはお手のものでした。

今では禁止事項かも知れませんが、達壺に飛び込んだり、渓流で泳いだりと自然の中でのワイルドな遊びに子ども達は大喜びでした。

川原にかまどを作り、薪での晩ご飯作り

そして、夜にはキャンプファイヤー

暗闇の中、突如登場する火の子達、点火式はエィチクルンバの舞で、ワンゲル時代のキャンプファイヤーさながらです。

ファイヤーの明かりの中で、それぞれのスタンツを楽しみ、キャンプの夜は更けていきました。

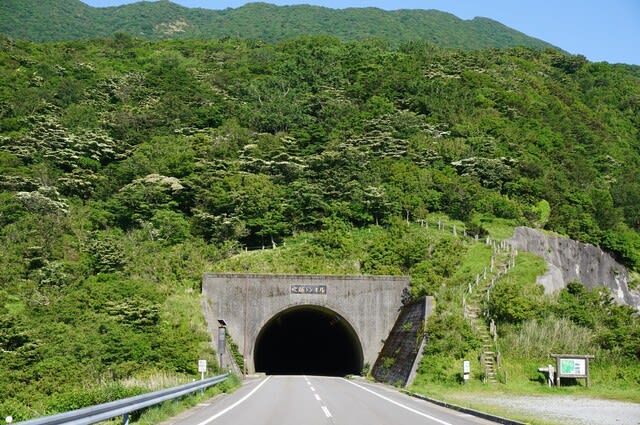

先日轟峡を見に行き、昔のことが懐かしく思い出されたので記事にしてみました。

40年前のことです。

当時私はある町でスポーツ少年団の指導員をしていました。

若さにまかせて、夏には毎年のように子ども達をキャンプに連れて行っていました。

学生時代をワンゲルで過ごしたので、キャンプはお手のものでした。

今では禁止事項かも知れませんが、達壺に飛び込んだり、渓流で泳いだりと自然の中でのワイルドな遊びに子ども達は大喜びでした。

川原にかまどを作り、薪での晩ご飯作り

そして、夜にはキャンプファイヤー

暗闇の中、突如登場する火の子達、点火式はエィチクルンバの舞で、ワンゲル時代のキャンプファイヤーさながらです。

ファイヤーの明かりの中で、それぞれのスタンツを楽しみ、キャンプの夜は更けていきました。

先日轟峡を見に行き、昔のことが懐かしく思い出されたので記事にしてみました。

40年前のことです。