秋山第4弾ですが、今回は地元なので遠征ではありません。

雲仙の紅葉が見頃だと新聞等で報じられていますのでこの週末は大いに賑わうことでしょう。

幸い、昨日の金曜日が振替休日でしたので家内と行ってきました。

雲仙 山頂は雲の中

ロープウェー乗り場

ロープウェーを使おうかと思いましたが、片道730円。

歩いても30分なので歩いて登ることにしました。(コロナの感染対策にもなるので)

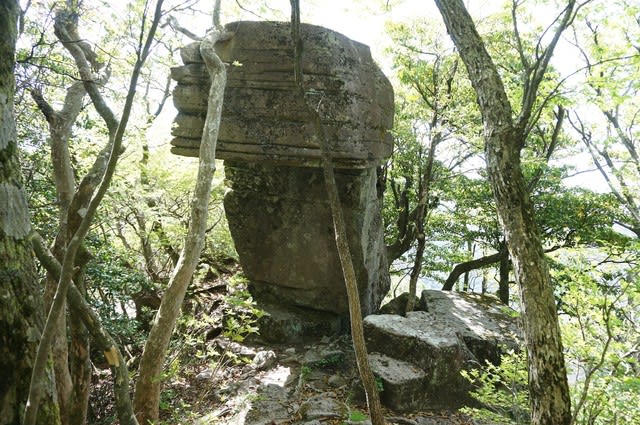

登山道

どんどん高度を上げます

ロープウェー

家内が手を振ると乗っている人たちが手を振って返してくれていました。

これから向かう妙見岳

ガスの中です。

すれ違った人にきくと、普賢、国見は真っ白だったということです。

「何時から登られたのですか?」

「6時からです」

「えっ、そんなに早くからですか」

地元の方と思われましたが、雲仙の山頂付近は朝のうちは雲に覆われることをご存じないのでしょうか。この時点で10時半、今から徐々にガスは取れるのにと思いながら縦走路に向かいました。

ガスの切れ目から、時折紅葉した山肌を見せてくれます。

縦走路のあちらこちらから「わぁー!」と歓声が上がります。

国見岳山頂はガスの中

国見の取り付き点から

九千部岳がハッキリと

鬼人谷に下る頃、ガスが消え出し紅葉した国見岳が顔を見せてくれました。

普賢方面

ついに

あざみ谷を経て

まもなくゴールです。振り返ると

平成新山

仁田峠の駐車場には県外ナンバーの車が多数停まっていましたが、それを見て、九重と同じく雲仙の紅葉は広く知られているんだなということを実感しました。

今回は地元の山をゆっくりと歩いてみました。

雲仙の紅葉が見頃だと新聞等で報じられていますのでこの週末は大いに賑わうことでしょう。

幸い、昨日の金曜日が振替休日でしたので家内と行ってきました。

雲仙 山頂は雲の中

ロープウェー乗り場

ロープウェーを使おうかと思いましたが、片道730円。

歩いても30分なので歩いて登ることにしました。(コロナの感染対策にもなるので)

登山道

どんどん高度を上げます

ロープウェー

家内が手を振ると乗っている人たちが手を振って返してくれていました。

これから向かう妙見岳

ガスの中です。

すれ違った人にきくと、普賢、国見は真っ白だったということです。

「何時から登られたのですか?」

「6時からです」

「えっ、そんなに早くからですか」

地元の方と思われましたが、雲仙の山頂付近は朝のうちは雲に覆われることをご存じないのでしょうか。この時点で10時半、今から徐々にガスは取れるのにと思いながら縦走路に向かいました。

ガスの切れ目から、時折紅葉した山肌を見せてくれます。

縦走路のあちらこちらから「わぁー!」と歓声が上がります。

国見岳山頂はガスの中

国見の取り付き点から

九千部岳がハッキリと

鬼人谷に下る頃、ガスが消え出し紅葉した国見岳が顔を見せてくれました。

普賢方面

ついに

あざみ谷を経て

まもなくゴールです。振り返ると

平成新山

仁田峠の駐車場には県外ナンバーの車が多数停まっていましたが、それを見て、九重と同じく雲仙の紅葉は広く知られているんだなということを実感しました。

今回は地元の山をゆっくりと歩いてみました。