バイクのツーリングを趣味の一つにしています。

バイクのツーリングのテーマは

「贅沢昼ご飯ツーリング」:バイクでわざわざ遠くまで昼飯を食べに行く(贅沢度=距離と時間)

例① 例②

「Bike&ミュージック」:バイクに乗って音楽を聴きに行く

例③ 例④

「Bike&ベースボール」:バイクに乗って高校母校や社会人野球、プロ野球2軍戦を観に行く(他のスポーツもあり)

例⑤ 例⑥

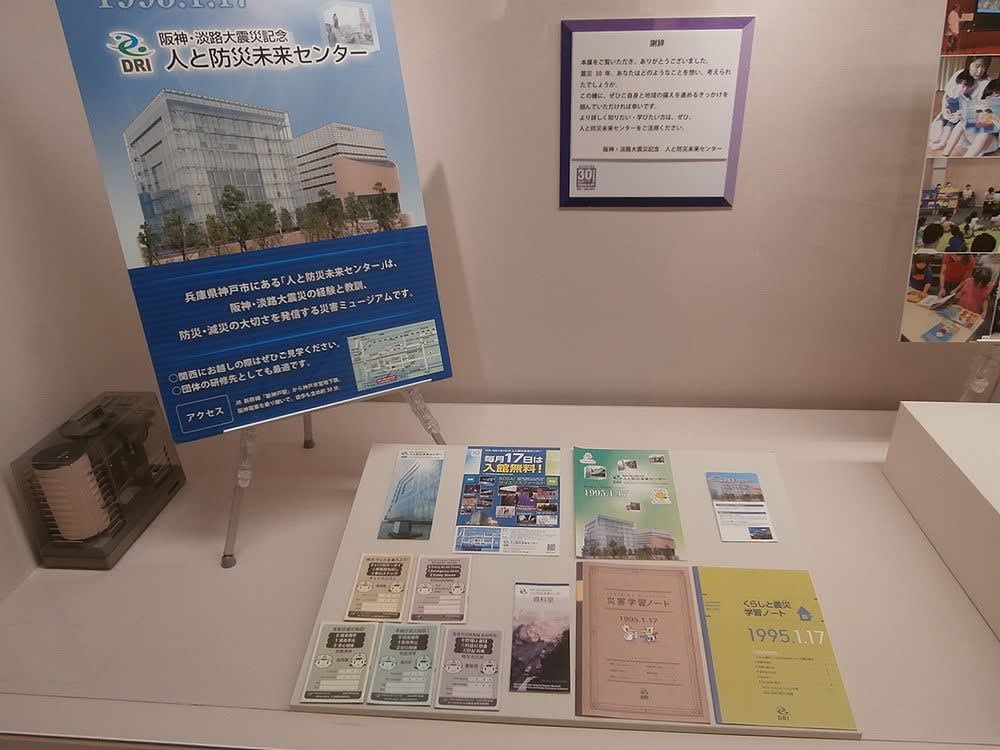

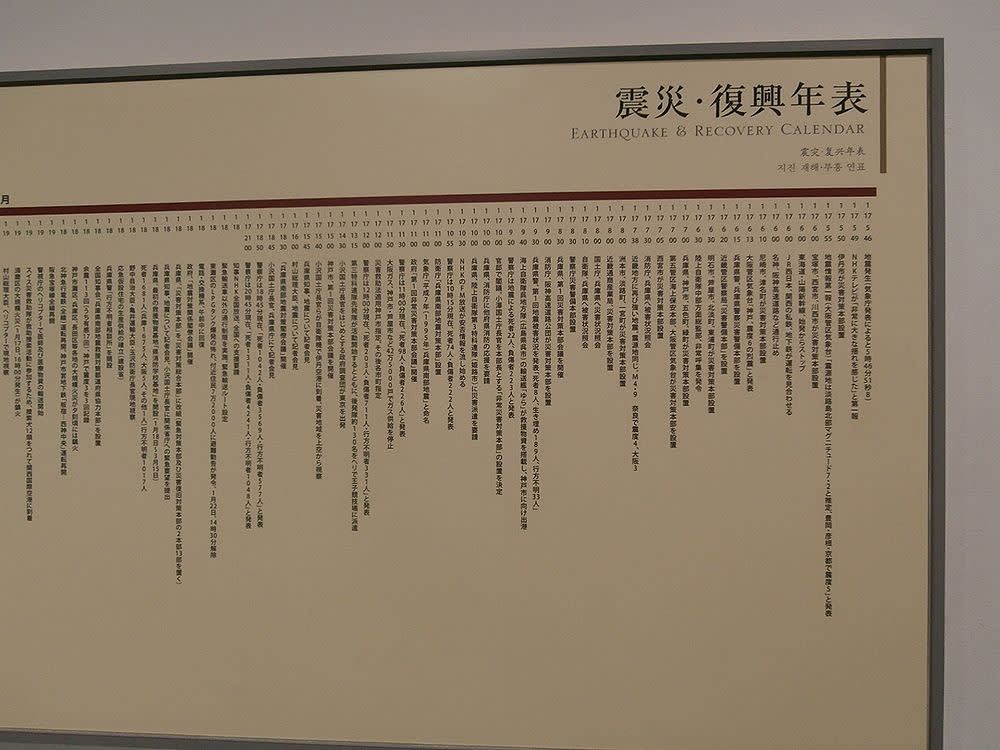

「Bike&カルチャー」:バイクに乗ってシンポジウムや博物館などに行く

例⑦ 例⑧

などなど色々ありますが、今回初めて系統の違う「Bike&デモ」で社会性、思想性の高いツーリングになりました。

デモ自体参加するのは人生初めてで、それだけ現在の政治や行政に腹を立てています。

財務省は日本の

ディープ・ステート(Deep State) *1 と言われ、絶対的権力を謳歌し、

プライマリーバランス重視という御旗の元、国際基準では日本の財政は健全にもかかわらず、

子孫に赤字を残してはならないというまやかしで増税を推進し、国民生活を悪化させ、

景気も30年間停滞させてきています。

2001年にノーパンしゃぶしゃぶ事件をきっかけに、銀行と大蔵省の癒着が問題になり、

金融庁に分割されましたが、財務省の管轄で実質的には財務省のコントロール下になってます。

政治家が財務省に対して強く出られないのは、財務省が税務署を管轄に持ち、

政治家に対する税務調査を武器に政治家を抑え込んでいるからでしょう。

その他、政治家そのもののレベルが低いという本質的な問題もあります。

税務部門を切り離し、厚生労働省の年金などの社会保険の徴収部門と統一して、

独立した歳入庁を設立して、内閣府に配置して、財務省や厚生労働省から

切り離した組織にすることが必要でしょう。

*1 ChatGPTの解説

日本において財務省を「ディープステート」と指摘する声は、

一部の政治評論家や陰謀論的な視点を持つ人々の間で見られます。

その根拠とされる主な要因や具体例を紹介します。

1. 財務省の強大な権限と影響力

財務省は、日本の財政・税制・金融政策を統括し、政府の予算編成において絶大な権限を持っています。

このため、政治家や他省庁に対して強い影響力を持つとされます。

予算編成権:

すべての省庁の予算は財務省の審査を受けなければならず、

各省庁の政策は財務省の意向に大きく左右される。

主計局の支配力:

主計局は各省庁の予算を握る部門であり、財務省官僚が

政策の方向性を事実上決定していると指摘される。

消費税の増税推進:

歴代の財務省は一貫して消費税増税を推進し、政治家が減税を主張しても

財務官僚の抵抗に遭うことが多い。

2. 政治家を動かす「官僚支配」

日本では内閣や与党が政策を決定する建前になっていますが、

実際には官僚組織、とりわけ財務省が政治家を動かしていると考えられています。

「財務省に逆らうと潰される」説:

過去に財務省に反発した政治家が失脚するケースがあり、

財務省に逆らうと政治生命を断たれるという見方がある。

例: 鳩山由紀夫元首相(2010年) →

官僚支配を打破しようとしたが、財務省との対立やメディアのバッシングにより退陣。

例: 安倍晋三元首相(2012-2020年) →

第一次政権(2006-07年)では財務省との対立が一因で短命に終わったが、

第二次政権では財務省と協調し長期政権を築いた。

消費税増税を巡る圧力:

1997年: 橋本龍太郎内閣が消費税を3%から5%に引き上げたが、経済が低迷。

2014年: 安倍政権下で5%→8%へ増税。安倍首相は一時延期を試みたが、財務省からの圧力を受けて実施。

2019年: 8%→10%へ増税。安倍首相は再度延期を検討したが、最終的に実施に至った。

3. メディアとの関係と情報統制

財務省はメディアへの影響力も強く、政策に都合の良い情報を流したり、

官僚に不都合な報道を抑える力があると言われます。

記者クラブ制度:

日本の大手メディアは「財務省記者クラブ」に所属し、財務省の発表に依存して報道を行うため、

財務省に批判的な報道が少ないとされる。

「財務省の意向を忖度する報道」:

消費税増税の際には「財政再建が必要」「増税しなければ日本は破綻する」といった論調が

大手新聞社から一斉に流れる。

4. 官僚OBの天下りと政財界ネットワーク

財務省OBは、退官後も民間企業や政府機関で重要ポストを占め続け、影響力を持ち続ける。

財務省OBの天下り:

大手銀行、証券会社、国際機関などに再就職し、日本の金融政策や経済政策に影響を及ぼす。

日銀との関係:

日本銀行の総裁や幹部には財務省出身者が多く、金融政策が財務省の意向に沿う形になりやすい。

結論:財務省は「ディープステート」なのか?

財務省は強大な影響力を持つ省庁であり、政治家やメディア、

経済界に対しても強い影響を及ぼしていることは確かです。

ただし、「ディープステート」という言葉が指す「隠れた権力組織」とまでは言えないかもしれません。

とはいえ、予算編成権を持ち、官僚主導の政治を維持しようとする動きがあるため、

政治家が財務省の意向に逆らうことが難しいのは事実でしょう。

このような背景から、「財務省は日本のディープステートである」と指摘する人がいるのです。

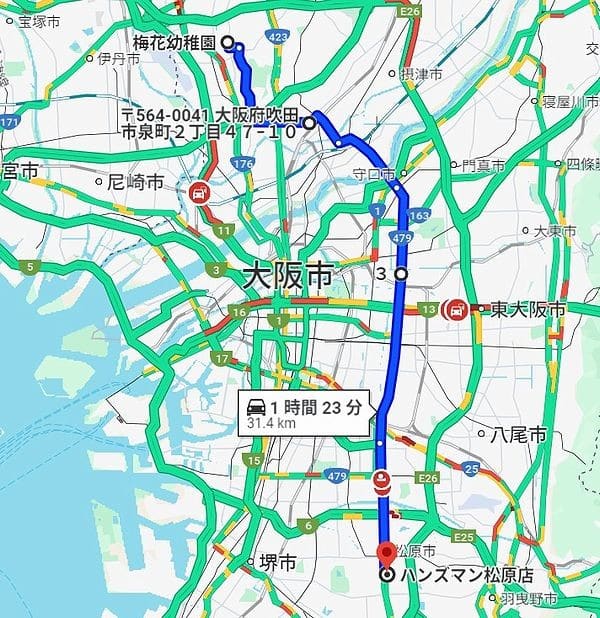

アドレス125で行きました。

前日に、近畿財務局が入っている大阪合同庁舎4号館の隣の2号館に

バイクの駐輪場があることを下見したのでスムーズにバイクを止めることができました。

前回の財務省解体デモは2月22日(土)の14時~17時までで1000人前後が集まったようです。

デモスタートは17時ですが、30分前に現場に到着しました。

トイレがデモ会場近くにないので、現場到着前に手前のコンビニで用を足しました。

既に、年配の昔活動家だったのかな?というような方々が仲間と一緒に

スタートをのんびり待っている感じでした。

徐々に人が増えてきて、近畿財務局が入居している大阪合同庁舎前の歩道に

多数の人が集まり、ごった返してきましたが、主催者が歩行者の通路を確保するために

三角コーンとバーで仕切りをし、マイクでスペースを空ける協力依頼をしていました。

17時にスタートし、主催者の挨拶、注意事項の伝達が行われ、希望者はマイクで

自分の主張を2-3分アピールできる運営でしたが、デモ会場は歩道で横に長く、

5カ所でマイクパフォーマンスが始まり、ある組は「財務省解体!」のシュプレヒコールを始め、

横で一生懸命マイクで主張している人の声とかぶさり、混とんとしていました。

一番端では、

立命館大学民主主義研究会という団体が、なぜかヘルメットにタオルで顔を隠す

昔の学生運動のスタイルでアジテートしていたり、「財務省解体デモ反対」というプラカードを

ぶら下げて、正義の使者のコスプレして完全に顔を隠して歩いている人がいたり、

バラバラな感じでした。

会場で日の丸の小旗を配っていたり、大きな日章旗を何本か掲げていたり、

右翼系の人たちがいたり、見るからに昔の活動家たちという左翼系の人がいたり、

いろんな人種が参加していました。

時代を反映して、スマホで動画を撮影している人が多く、何人もユーチューバーらしき人がいました。

主催者さんは、「映って困る人は、自分で対策してください。」とアナウンスしていました。

ということで、私は、マスクをして帽子をかぶって、しっかり防衛対策して参加しました。