もう梅は終わりだろうとよくいわれますが、まだまだ輝いている梅たち。

五色梅A5-184 1603260019 posted by (C)雑草

五色梅A5-184 1603260019 posted by (C)雑草

五色梅A5-184 1603260023 posted by (C)雑草

五色梅A5-184 1603260023 posted by (C)雑草

御所紅A2-283 1603260026 posted by (C)雑草

御所紅A2-283 1603260026 posted by (C)雑草

春日野A3-003 1603260031 posted by (C)雑草

春日野A3-003 1603260031 posted by (C)雑草

春日野A3-003 1603260032 posted by (C)雑草

春日野A3-003 1603260032 posted by (C)雑草

白獅子B4-010 1603260048 posted by (C)雑草

白獅子B4-010 1603260048 posted by (C)雑草

このほか南門の江南所無と思われる花も健在でした。

また例年と違うのは酈懸梅です。

酈懸梅は花弁が無い花としてよく知られています。ところが梅まつり終盤になると花弁のある花が見られる木が1本あります。ところが今年は終盤になっても一向に花弁のある花が見つかりません。今咲いている花です。

酈懸梅1603260062 posted by (C)雑草

酈懸梅1603260062 posted by (C)雑草

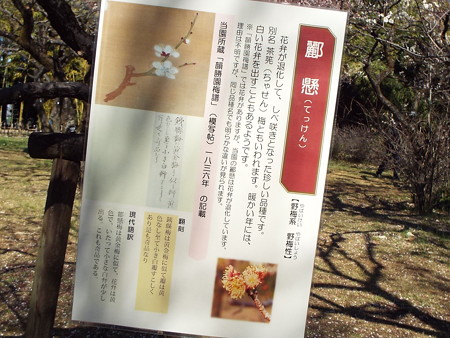

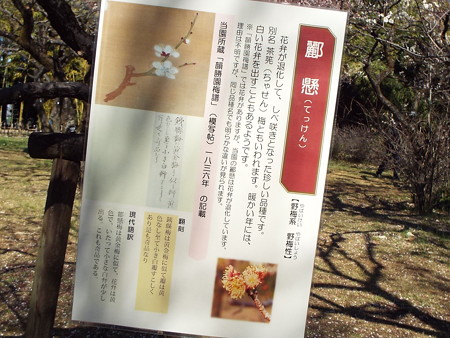

酈懸梅は暖かい年には白い花弁の花が咲くと言われます。下は神代植物公園の説明板です。

1836年の韻勝園梅譜には花弁は黄色で至って小さな白花が少し出る。これも奇品であると記されているそうです。そして模写図には一重の花弁の花が描かれています。

酈懸 神代DSCF1179 posted by (C)雑草

酈懸 神代DSCF1179 posted by (C)雑草

今年2016年2月26日に神代植物公園の酈懸梅を見ましたら、小さいながら花弁がありました。

酈懸 神代DSCF1176 posted by (C)雑草

酈懸 神代DSCF1176 posted by (C)雑草

偕楽園の酈懸梅で白い花弁が見られるのは南崖の1本だけです。それも咲き始めは花弁は全く見られず、終盤になってから普通の白い花を咲かせている枝を見ることができます。下の写真は終盤に白い花を咲かせている2015年3月25日のものです。

終盤の酈懸梅 posted by (C)雑草

終盤の酈懸梅 posted by (C)雑草

終盤の酈懸梅 posted by (C)雑草

終盤の酈懸梅 posted by (C)雑草

偕楽園で終盤に花弁が見られる酈懸梅は南崖のこの1本だけです。この木はまた偕楽園の酈懸梅の中では毎年一番最初に花が咲く木です。

ということはこの場所が暖かい場所であるために早く咲き、終盤には白い花弁をつくると思われます。しかし、同じ暖かい場所の南崖には計3本の酈懸梅があるのに、他の2本には白い花がついたのを見たことがありません。

また南崖よりは寒いと思われる東西梅林や好文亭内の酈懸梅には白い花弁を見たことがないように思われます。これらも、寒いために花弁がつかないかというと、暖冬の年でも白い花弁を見たことがないと思いますので、少なくとも水戸における気温が暖かい年では花弁が出ない個体ではないかと思われます。

今年の異変は終盤に花弁が出るはずの木に起こりました。まず一番花を確認したのが1月19日と早かったことです。例年の一番花は2月中旬から下旬ですから、1カ月は早かったことで、これは他の品種でも早い傾向でした。このことは11月12月の暖かさが大いに関係したようです。

一番花が開花した後も、開花にブレーキがかかることなく咲き進みましたが、決して温かいと感じる日があったわけではなく、寒い日が続く中で咲き終わってしまったような感じです。

そのためもう蕾は全くなく、花弁の無い花も咲いている花を見つけるのは難しい状況です。

酈懸梅1603260051 posted by (C)雑草

酈懸梅1603260051 posted by (C)雑草

ということで、例年なら酈懸梅に白花がつくのを見られたのに、今年は最後まで見られなかったということです。終盤まで寒い日が多かった今年ははたして梅にとって良かったのか、悪かったのか今後の実のつき具合に注目です。

もしも水戸の酈懸梅でもより温暖な東京に移植したとしたら、花弁が出やすくなるのかもしれません。さらにもっと暖かい地方に植えたとしたら、花弁が常にある普通の梅の木になってしまうのでしょうか。黄金鶴や鎌倉黄金(黄梅)のようにもともと花弁が小さい品種ならば、気温による花弁の変化はないはずですが、酈懸梅は気温によって花弁が変化する不思議な品種です。

五色梅A5-184 1603260019 posted by (C)雑草

五色梅A5-184 1603260019 posted by (C)雑草 五色梅A5-184 1603260023 posted by (C)雑草

五色梅A5-184 1603260023 posted by (C)雑草 御所紅A2-283 1603260026 posted by (C)雑草

御所紅A2-283 1603260026 posted by (C)雑草 春日野A3-003 1603260031 posted by (C)雑草

春日野A3-003 1603260031 posted by (C)雑草 春日野A3-003 1603260032 posted by (C)雑草

春日野A3-003 1603260032 posted by (C)雑草 白獅子B4-010 1603260048 posted by (C)雑草

白獅子B4-010 1603260048 posted by (C)雑草このほか南門の江南所無と思われる花も健在でした。

また例年と違うのは酈懸梅です。

酈懸梅は花弁が無い花としてよく知られています。ところが梅まつり終盤になると花弁のある花が見られる木が1本あります。ところが今年は終盤になっても一向に花弁のある花が見つかりません。今咲いている花です。

酈懸梅1603260062 posted by (C)雑草

酈懸梅1603260062 posted by (C)雑草酈懸梅は暖かい年には白い花弁の花が咲くと言われます。下は神代植物公園の説明板です。

1836年の韻勝園梅譜には花弁は黄色で至って小さな白花が少し出る。これも奇品であると記されているそうです。そして模写図には一重の花弁の花が描かれています。

酈懸 神代DSCF1179 posted by (C)雑草

酈懸 神代DSCF1179 posted by (C)雑草今年2016年2月26日に神代植物公園の酈懸梅を見ましたら、小さいながら花弁がありました。

酈懸 神代DSCF1176 posted by (C)雑草

酈懸 神代DSCF1176 posted by (C)雑草偕楽園の酈懸梅で白い花弁が見られるのは南崖の1本だけです。それも咲き始めは花弁は全く見られず、終盤になってから普通の白い花を咲かせている枝を見ることができます。下の写真は終盤に白い花を咲かせている2015年3月25日のものです。

終盤の酈懸梅 posted by (C)雑草

終盤の酈懸梅 posted by (C)雑草 終盤の酈懸梅 posted by (C)雑草

終盤の酈懸梅 posted by (C)雑草偕楽園で終盤に花弁が見られる酈懸梅は南崖のこの1本だけです。この木はまた偕楽園の酈懸梅の中では毎年一番最初に花が咲く木です。

ということはこの場所が暖かい場所であるために早く咲き、終盤には白い花弁をつくると思われます。しかし、同じ暖かい場所の南崖には計3本の酈懸梅があるのに、他の2本には白い花がついたのを見たことがありません。

また南崖よりは寒いと思われる東西梅林や好文亭内の酈懸梅には白い花弁を見たことがないように思われます。これらも、寒いために花弁がつかないかというと、暖冬の年でも白い花弁を見たことがないと思いますので、少なくとも水戸における気温が暖かい年では花弁が出ない個体ではないかと思われます。

今年の異変は終盤に花弁が出るはずの木に起こりました。まず一番花を確認したのが1月19日と早かったことです。例年の一番花は2月中旬から下旬ですから、1カ月は早かったことで、これは他の品種でも早い傾向でした。このことは11月12月の暖かさが大いに関係したようです。

一番花が開花した後も、開花にブレーキがかかることなく咲き進みましたが、決して温かいと感じる日があったわけではなく、寒い日が続く中で咲き終わってしまったような感じです。

そのためもう蕾は全くなく、花弁の無い花も咲いている花を見つけるのは難しい状況です。

酈懸梅1603260051 posted by (C)雑草

酈懸梅1603260051 posted by (C)雑草ということで、例年なら酈懸梅に白花がつくのを見られたのに、今年は最後まで見られなかったということです。終盤まで寒い日が多かった今年ははたして梅にとって良かったのか、悪かったのか今後の実のつき具合に注目です。

もしも水戸の酈懸梅でもより温暖な東京に移植したとしたら、花弁が出やすくなるのかもしれません。さらにもっと暖かい地方に植えたとしたら、花弁が常にある普通の梅の木になってしまうのでしょうか。黄金鶴や鎌倉黄金(黄梅)のようにもともと花弁が小さい品種ならば、気温による花弁の変化はないはずですが、酈懸梅は気温によって花弁が変化する不思議な品種です。