「2018年最初の関西旅行 #1-3」のつづきは国立民族学博物館(みんぱく)の見聞録です。

みんぱくを観るのはこれが3回目だったのですが、特別展を拝見するのは初めてでした。

普通、特別展ともなると1500~1600円 くらいするものですが、いま、みんぱくで開催されている「国立民族学博物館開館 40周年記念」と冠する特別展「太陽の塔からみんぱくへ-70年万博収集資料」は、通常の本館展示(常設展)と変わらず、420円

くらいするものですが、いま、みんぱくで開催されている「国立民族学博物館開館 40周年記念」と冠する特別展「太陽の塔からみんぱくへ-70年万博収集資料」は、通常の本館展示(常設展)と変わらず、420円 で特別展と常設展の両方を拝見できるという大盤振る舞い

で特別展と常設展の両方を拝見できるという大盤振る舞い

それでいて、みんぱく好き の人間にとってはたまらなく面白い展示

の人間にとってはたまらなく面白い展示 で、こりゃぁ行かなきゃもったいない

で、こりゃぁ行かなきゃもったいない

さて、特別展「太陽の塔からみんぱくへ-70年万博収集資料」は、図録冒頭のみんぱく・吉田憲司館長の「ごあいさつ」を引用しますと、

さて、特別展「太陽の塔からみんぱくへ-70年万博収集資料」は、図録冒頭のみんぱく・吉田憲司館長の「ごあいさつ」を引用しますと、

70年万博の際には、岡本太郎の発案で、テーマ館の太陽の塔の下に人類の原点を示すというねらいから、世界の民族資料約2500点が収集され、展示されました。日本の歴史上はじめて、世界全体を視野に入れた器物の収集がなされたのが、1968年から1969年にかけて実施された「日本万国博覧会世界民族資料調査収集団」(Expo'70 Eythnological Mission, 通称EEM)でした。万博閉幕ののち、そのコレクションはみんぱくに寄贈され、当館に収蔵されることになりました。

今回の特別展は、EEMによって収集された仮面や彫像、生活用具のほか、それに関連した書簡や写真などを展示し、収集のプロセスをたどるとともに、その作業を通して、当時の世界を映しだし、検証してみようという試みです。(中略)

この特別展「太陽の塔からみんぱくへ-70年万博収集資料」が、1960年代から70年に至る、日本と世界の姿を今一度見つめなおすと同時に、その遺産を私たちがいかに受け継ぎ、次の時代につなげていくかを考える契機となることを願っています。(後略)

まぁ、いわば、今にして思えば(岡本太郎は初めからそのつもり)、みんぱくのスタート地点 となる調査収集活動の成果をふり返ってみましょう、という特別展なんですな。

となる調査収集活動の成果をふり返ってみましょう、という特別展なんですな。

EEMの団員20名は、6000万円の資金

EEMの団員20名は、6000万円の資金 と1年間の時間

と1年間の時間 を使い、47の国や地域を訪れて、2500点あまりの資料を収集したのだとか。

を使い、47の国や地域を訪れて、2500点あまりの資料を収集したのだとか。

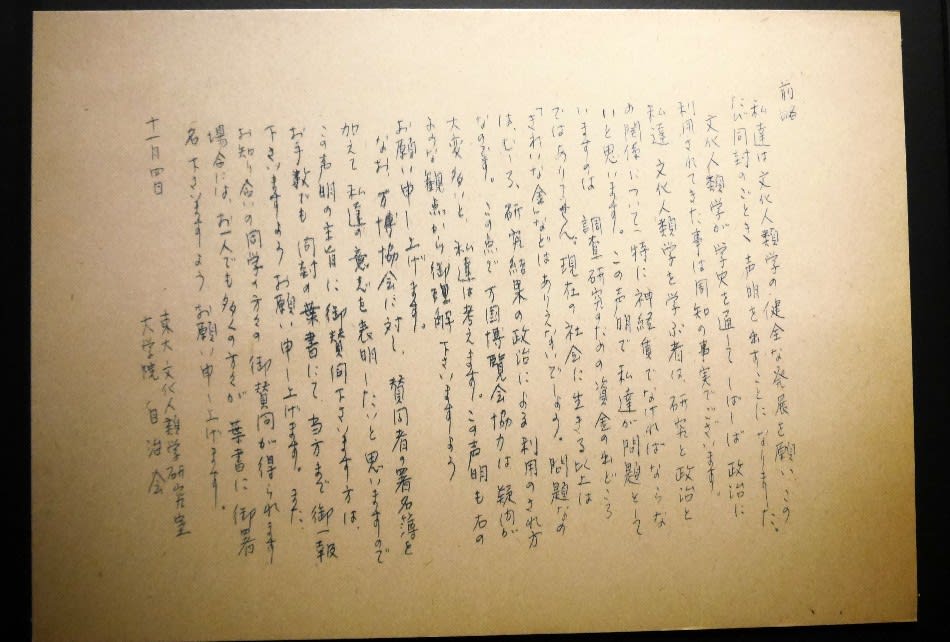

この活動が行われた60年代末というのは、日本の学生運動が最後の盛り上がり をみせていたころ(だそう)で、展覧会の冒頭には、東大大学院の文化人類学コース自治会がEEM関係者に送ったという「万国博覧会協力反対声明」に同封されていた「お手紙」が展示されていました。

をみせていたころ(だそう)で、展覧会の冒頭には、東大大学院の文化人類学コース自治会がEEM関係者に送ったという「万国博覧会協力反対声明」に同封されていた「お手紙」が展示されていました。

「反対声明」そのものは展示されていませんでしたからよく判らない のですが、「お手紙」には、

のですが、「お手紙」には、

この声明で 私達が問題としていますのは 調査研究のための資金の出どころではありません。現在の社会に生きる以上は「きれいな金」などはありえないでしょう。問題なのは、むしろ、研究結果の政治による利用のされ方なのです。この点で 万国博覧会協力は 疑問が大変多いと 私達は考えます。

とあるのですが、観念的過ぎてホント理解できませんでした。

図録 によれば、反対声明には、

によれば、反対声明には、

EEMの収集が、「人類の過去を展示するために低開発諸国にを派遣し、仮面をはじめ各種の生活用具をあつめて来る計画が着々と進行中のようである」といった批判がしたためられていた。

だそうで、この見方こそ、偏見と理解不足 に満ちているように思えるのですが…

に満ちているように思えるのですが…

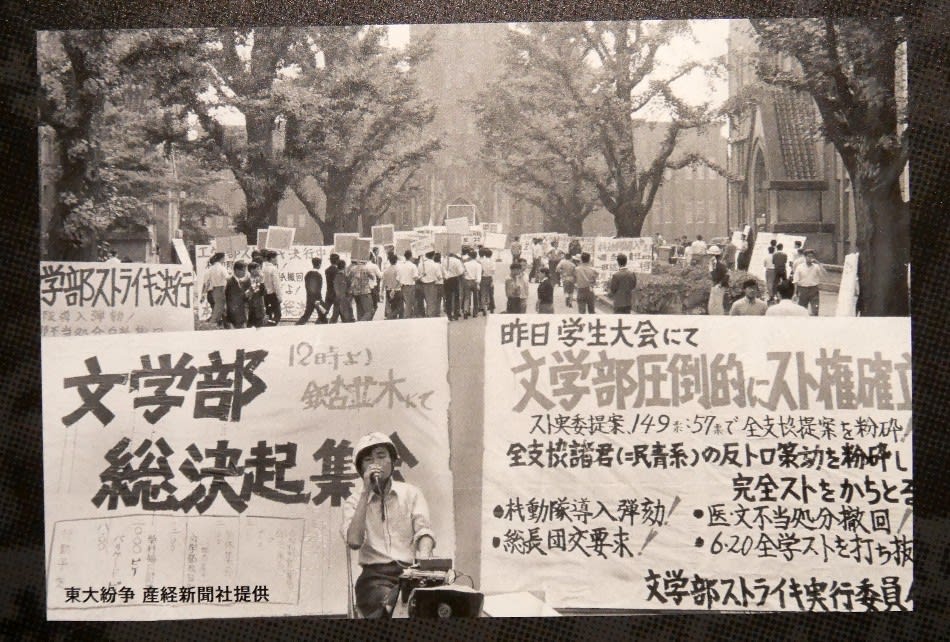

ところで、当時の学生運動の参考として展示されていたこの写真、

いやぁ~なんか懐かしい

私が大学生だった頃にも、学内に新左翼の残党がいまして、キャンパス内でこんな「アジ看」 を見かけたものでした。

を見かけたものでした。

この独特のフォント、「ゲバ文字」というらしいのですが、アジ看以外で見たことがないぞ、と思ってWikipediaを見たら、

2000年代以降も使われており、パソコンなどで利用できるゲバ文字フォントも存在するが、書いた内容に関係なく「運動」っぽさが出てしまうので利用できる場面は限られる。

ですって

Wikipediaによれば、

「働→仂」など略字を好んで用いていた。元々は謄写版で印刷時につぶれないように書かざるを得なかったことに由来するが・・・

だそうですが、私の記憶に強烈 に残っている略字は、「うかんむり+R」。

に残っている略字は、「うかんむり+R」。

うかんむりの下にアルファベットのRと書いて「寮」と読ませるなんて、凄いなぁ。

こんな柔軟な発想ができる人たちが「革命」の幻想を捨てられないってのがねぇ~

で、みんぱくに話を戻すと、もう一度、図録 から引用。

から引用。

EEMの資料収集に対する反対抗議は、博物館設立の反対にもつながっていった。EEMの収集資料がおおむね到着した1969年5月に東海大学で開催された日本民族学会の研究大会において、民博設立の是非をめぐる議論がおこなわれたのであった。「民博は日本政府の帝国主義、植民地主義構想の一環ではないのか」といった質問に、答弁役であった明治大学(当時)の祖父江孝男はのちに、1時間にも及ぶ激しい問答に体中がグッタリとしたと述懐している。

その後、博物館の設立に反対する大きな動きはなかったようである。基本的に民族学博物館そのものに罪はなく、その設立の経緯、そして、何をどのような観点で収集し、それをどのように展示するのか、ということが問われたのだろう。EEMの収集にあたったメンバーと同世代の文化人類学にたずさわる人たちからこうした異議申し立てがあったことは、みんぱくの存在意義を考えるうえで、忘れてはならないことである。

まぁ、批判的な見方は重要かつ必要なことではありますけれど、先の大戦で負けてから四半世紀経ってなお「日本政府の帝国主義、植民地主義構想」なんて発想にとらわれていたというのは大したもの です。

です。

なんだか堅い話に終始した「みんぱく見聞録」でしたが、次回からは、楽しくってたまらなかった 収集資料のお話を書きたいと思います。

収集資料のお話を書きたいと思います。

つづき:2018/04/23 2018年最初の関西旅行 #1-5

つづき:2018/04/23 2018年最初の関西旅行 #1-5

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます