「東博に初もうで(その3)」のつづきを書きます。実は、「その3」はきのうのうちに書き上げるつもりにしていたのですが、時間切れ になってしまい、今朝

になってしまい、今朝 、さらに手を入れて

、さらに手を入れて アップした次第です(写真

アップした次第です(写真 のファイル名が「120113_1_xx.jpg」なのはそれゆえ)。

のファイル名が「120113_1_xx.jpg」なのはそれゆえ)。

今年の「新年特別公開」は、「東京国立博物館140周年 」と華々しく冠が被せられている割には、「秋冬山水図」も「風神雷神図屏風」も「冨嶽三十六景・凱風快晴」も「古今和歌集(元永本)」も、去年の「新年特別公開」と当日の他の展示で拝見したものでしたし(昨年の記事はこちら)、「賢愚経断簡(大聖武)」や「一休宗純墨跡『峯松』」も別の機会に東博で何度か拝見していましたので、初めて観た作品を中心に紹介しましょう。

」と華々しく冠が被せられている割には、「秋冬山水図」も「風神雷神図屏風」も「冨嶽三十六景・凱風快晴」も「古今和歌集(元永本)」も、去年の「新年特別公開」と当日の他の展示で拝見したものでしたし(昨年の記事はこちら)、「賢愚経断簡(大聖武)」や「一休宗純墨跡『峯松』」も別の機会に東博で何度か拝見していましたので、初めて観た作品を中心に紹介しましょう。

なんて書きながら、最初に載せたのは一休さんの書「峯松」

なんて書きながら、最初に載せたのは一休さんの書「峯松」

小学校だか中学校の国語の教科書 (だったか習字の副読本

(だったか習字の副読本 だったか)に、一休さんの奔放な書が載っていて、当時の私にはヘタクソとしか思えませんでした。

だったか)に、一休さんの奔放な書が載っていて、当時の私にはヘタクソとしか思えませんでした。

一休さんの書を教科書に載せた編集者は、書に劣等感を持つ子どもたちを元気づけようとしたのでしょうか?

いくらなんでもよほどの審美眼を持っていない限り、中学生には鑑賞なんてできませんって

この記事の最初に載せた写真は、この日の東博本館のエントランスホールを写したもので、大階段の右側に、東博の嚆矢とされる湯島聖堂博覧会を描いた錦絵「古今珍物集覧」の垂れ幕、左側に鳳凰の絵の垂れ幕が下がっていました。

この鳳凰の絵の元ネタは何なのだろうかと思っていたところ、それが展示されていました。

初めて観ました

説明プレートを見ますと、

友禅染掛幅 桐鳳凰図

江戸時代・19世紀

鳳凰は中国において瑞祥として知られ桐樹に棲むと言われてきた。日本においても桐と鳳凰の組み合わせは吉祥模様として好まれた。絵画的な図様を友禅染で染めた掛幅。表装部分もすべて友禅染である。江戸時代後期には仏画や花鳥図なども友禅染で制作された。

とあります。

てっきり、普通に肉筆画を表装した掛け軸かと思ったら、絵も表装もすべて友禅染

驚きました…

驚いたといえば、こちらの「十組盤(とくみばん)のうち鷹狩香」の細工の細かさにも驚かされました。

「十組盤」は以前にも拝見したことがありました。これは、こちらの記事に書きましたように、組香(香を嗅ぎ分ける遊び)の成績をサイコロの目の代わりにした双六のようなもの。

この「鷹狩香」は、盤の奥に置かれた鷹匠が、組香の結果に応じて、手前の獲物に近づいていくというものものっぽい。

10人の鷹匠たちが、しっかりとつくり分けられているし、

![十組盤のうち鷹狩香[部分] 120114_2_05](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/05/55/17eb021c3c6de02344d70b076c6a06ab.jpg)

獲物たちもすべて違う種類です。

![十組盤のうち鷹狩香[部分] 120114_2_06](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/37/0e/861fc6ea3b373a2ace8ba38d2b04c78d.jpg)

それぞれのコマを、単独としてフィギュアとして楽しめます

ところで、ここでもタンチョウが獲物になっている… (こちらの記事をご参照方)

(こちらの記事をご参照方)

江戸時代後期の絵師、鳥文斎栄之(ちょうぶんさい・えいし)の「隅田川図巻」が、意表を突いて楽しい

隅田川での舟遊びにやってきたのは、七福神のうち、大黒天・恵比寿・福禄寿のお三方。

![隅田川図巻[部分] 120114_2_07](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/0e/02/96ef57f92008b39a60d328b6c11e5889.jpg)

姐さんが持っている箱には「大黒屋」と書かれていますから、もしかするとこんな会話があるのかもしれません。

大黒天:うちの店に行こうじゃないか

恵比寿:弁財天に怒られないかな?

福禄寿:大丈夫、大丈夫、ちょっとだけだから。

そして男3人が隅田川の舟遊びで行き着く先と言えば、、、

![隅田川図巻[部分] 120114_2_08](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/0b/90/5afc7f002be61c5dc069899cf2893093.jpg)

当然のごとく吉原でして、もう恵比寿さんはノリノリ です

です

常々「書と茶の湯は苦手 」と書いている私ですが、こちらの作品は、飾る場所があればお持ち帰りしたいと思いました。

」と書いている私ですが、こちらの作品は、飾る場所があればお持ち帰りしたいと思いました。

江戸時代中期の書家・武術家の三井親和(みつい・しんな)による「詩書屏風」。

説明には、

親和は、書家・武術家。細井広沢(こうたく)に師事し、中国の文徴明風の書を能くした。ことに篆書は染物に用いられ、親和染めの名前で流行した。この詩書屏風は、右から数えて奇数の各扇に様々な篆書の書風で大書して、偶数の各扇には行書で揮毫している。

とあります。

で、行書で何が書かれているのかといいますと、英語の説明によれば、

the works of Chinese poets and Wang Wei

だそうですから、王維(Wang Wei)ほかの漢詩のようですが、よく判りません

最後に根付をご紹介しましょう。

総合文化展の根付の展示の中で一番気に入ったのはこちら

ピントが甘くて申し訳ない…

「秀親」の銘が刻まれた「唐子狐面牙彫根付(からこ きつねめん げちょう ねつけ)」、江戸時代(19世紀)の作品です。

いやぁ~、なんとかわいらしい作品 でしょうか

でしょうか

これはホント、いただいて帰りたかった…

この作品を含めて、総合文化展の根付の展示作品の多くは、

郷誠之助氏寄贈

でした。

この郷さん、郷ひろみさんの親戚筋ではなくて、明治中期~昭和初期の財界の超大物

詳しくはWikiediaの記述をご参照くださいませ。

さて、根付といえば、「根付 高円宮コレクション」に触れずにはいられません。

前回、この「根付 高円宮コレクション」を観たのはこちらで書きましたように昨年11月末でした。それから1ヶ月ちょっとしか経っていないというのに、展示品は完全に入れ替わっていました。さすがは東博ですな。

今回も魅力的な根付がどっさり展示されていました。

もっとも、個々の作品が小さいものですから、展示室を使い余している感がなきにしもあらずですが…

今回の展示品の中で私が最も気に入った、っつうか、気になったのはこちら。

蒔絵が施された小判型の弁当箱っぽいのに、赤く「人」と書かれたこの作品の説明プレートには、

「猫」

「猫」

何と大胆な作品なんでしょ

作品も、そしてタイトルも、そしてこれをコレクションに加えた高円宮殿下も

好きです 、この感覚

、この感覚

今後、東博に行く時、「根付 高円宮コレクション」を観る楽しみが深まった気がします。

ここで2012年最初の東博観覧の感想を終えるつもりだったのですが、一つ、大事な作品に触れていなかったことを思い出しました

こちらも初めて観る作品で、埴輪の猿。

こちらも初めて観る作品で、埴輪の猿。

茨城県行方(なめがた)市から出土したもので、

猿の埴輪としては唯一の存在で、当館には明治初年から寄託されていた。背中の剥離痕から、元は小猿を背負っていたとみられる。巻上げ成形でハケ目が残るが、ナデ整形で仕上げている。

顔面などには赤色顔料が残り、生き生きとしたさるの表情と捉えた傑作である。

という説明がつけられています。

なんだか手人形みたい…。

ってなところで、2012年最初の東博探訪記は全巻の終わりでございます。

、asahi.comでこんな記事を見つけました。

、asahi.comでこんな記事を見つけました。 (書いちゃった

(書いちゃった )埼玉県立近代美術館(MOMAS)に寄贈

)埼玉県立近代美術館(MOMAS)に寄贈 ですと

ですと

)や奈良市写真美術館や、ちょっと飛ばして、長崎歴史文化博物館とか、

)や奈良市写真美術館や、ちょっと飛ばして、長崎歴史文化博物館とか、

その後…:2012/02/06 埼玉県立近代美術館で黒川紀章を楽しんだ

その後…:2012/02/06 埼玉県立近代美術館で黒川紀章を楽しんだ

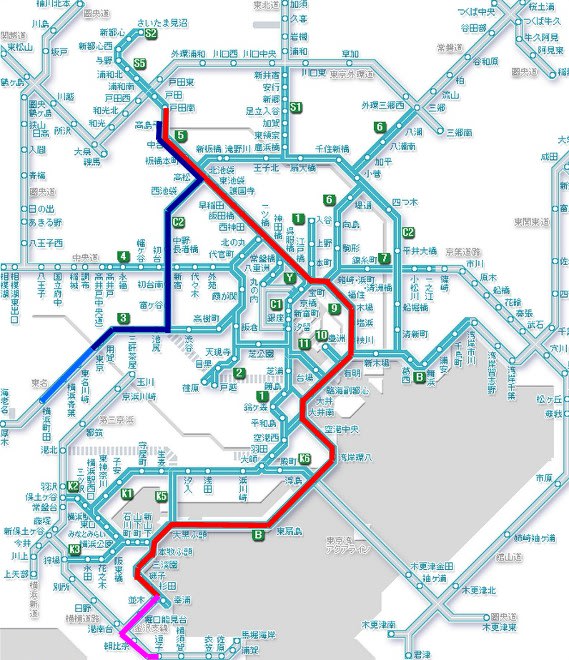

をシミュレートしてみますと、

をシミュレートしてみますと、

じゃ見えません

じゃ見えません

の中では、久しぶりに

の中では、久しぶりに

だった曲

だった曲 で、実家に帰ると、

で、実家に帰ると、 と同じ録音か?)

と同じ録音か?) )、他の曲も、かなり取っつきやすく、ステキな曲たちだと思います。

)、他の曲も、かなり取っつきやすく、ステキな曲たちだと思います。 を観るうちに、

を観るうちに、 と、そして、完全に破壊された

と、そして、完全に破壊された なのですが、それでも、どうしても災害というのは避けられないと思います。

なのですが、それでも、どうしても災害というのは避けられないと思います。 )の

)の

」だろうし。

」だろうし。

そんな風に、認識を改めた今年のニューイヤーコンサート、

そんな風に、認識を改めた今年のニューイヤーコンサート、 にも送ってあげましたとさ

にも送ってあげましたとさ

になってしまい、今朝

になってしまい、今朝 、さらに手を入れて

、さらに手を入れて アップした次第です(写真

アップした次第です(写真 のファイル名が「

のファイル名が「

(だったか習字の副読本

(だったか習字の副読本

![十組盤のうち鷹狩香[部分] 120114_2_05](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/05/55/17eb021c3c6de02344d70b076c6a06ab.jpg)

![十組盤のうち鷹狩香[部分] 120114_2_06](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/37/0e/861fc6ea3b373a2ace8ba38d2b04c78d.jpg)

(

(

![隅田川図巻[部分] 120114_2_07](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/0e/02/96ef57f92008b39a60d328b6c11e5889.jpg)

![隅田川図巻[部分] 120114_2_08](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/0b/90/5afc7f002be61c5dc069899cf2893093.jpg)

」と書いている私ですが、こちらの作品は、飾る場所があればお持ち帰りしたいと思いました。

」と書いている私ですが、こちらの作品は、飾る場所があればお持ち帰りしたいと思いました。

でしょうか

でしょうか

らしい作品をお送りしましょう。

らしい作品をお送りしましょう。

によれば、

によれば、

![見立半托迦(龍を出す美人)[部分] 120113_1_07](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/01/a4/fa70f9b03d784faaee79a12dd8f4d5f7.jpg)

はなんとも

はなんとも

)を描いたこちらの作品。

)を描いたこちらの作品。

をたくさんもらえる

をたくさんもらえる

解答はさておいて、

解答はさておいて、 です

です から

から

と鳴っただけで、料金の案内はありません。

と鳴っただけで、料金の案内はありません。 です。しかも、

です。しかも、

で

で はかかる、通行料

はかかる、通行料 はかかるで、交通費だけでバカにならないのですが、、、、それでも、

はかかるで、交通費だけでバカにならないのですが、、、、それでも、 とつくづく思っています。

とつくづく思っています。 がワンサカ展示されていた第2室は、このままこの部屋に

がワンサカ展示されていた第2室は、このままこの部屋に はこれかな?

はこれかな?

が、

が、

にご注目くださいませ。

にご注目くださいませ。![芸術新潮 2012年 01月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51B1kPm7NXL._SL160_.jpg)