今年も週末になかなか晴れません。

シルバーウィークなるものがありましたが、仕事があるから3連休じゃないとかのツッコミはともかく、3連休、2回とも雨でしたね。

雨だと家からすら望遠鏡をのぞくことができません。

フラストレーションがたまりまくり、PHD2の説明書を2回も通読してしまいました。

一回目は日本語で、二回目は英語で最新版を読みました。

日本語訳はどうしてもタイムラグがあるので数バージョン遅れてます。

学問の世界と同じですね。

手短にまとめると、

(1) 新しいプロファイルを作るウィザードに沿って、しっかりと初期設定する。ダークライブラリも作る。作成したプロファイルの設定値は、余程のことがない限り動かさない。

(2) キャリブレーションを天の赤道と子午線付近で行う。

(3) これでオートガイドがうまくいかなければ、ツールの中のガイドアシスタント機能で、シンチレーションの解析を行い、推奨されるminimum move値に設定する。(ガイドアシスタント機能を使用する時は必ず天の赤道と子午線付近で行う)

(4) ガイドアシスタントの解析で極軸のズレが数値で示されるので、ズレが大きければ修正する。Drift Alignment Toolを使って修正するとよい。

(5) ガイドアシスタント解析でRAとDecの動きがおかしいと思ったら、ツールの中のマニュアルガイド機能で赤道儀の動作を手動で確認したり、クロススターテストで、赤道儀がちゃんと動作してるか確認する。

(6) Decのバックラッシュが大きすぎるならUni-directional Declination Guiding(南北どちらか一方向のみのガイド)に切り替える

その他、諸々ってところでしょうか

一番大きな収穫は、PHD2が赤道儀の動作を数値で示してくれるという点です。

PHD2が認識できる範囲で、赤道儀の動きに関するデータを与えてくれるので、理論値からのズレがなぜ生じたのかを考えると、解決のヒントになる、という感じです。

2022/09/30夜、最高に晴れる予報でした。

GPV予報も完璧!!!

ところが、2022/10/01(土)に仕事を頼まれてしまったのです (T_T)

泣く泣く仕事をこなし、午後に出発しました。

暗くなってから到着、あわただしく飯を掻き込み、望遠鏡を子午線と天の赤道付近に向け、最初のキャリブレーションを行いました。

初期設定ウィザードでキャリブレーションステップが12になるようにPHD2が設定しているはずですが、赤経ステップも赤緯ステップも8前後で、なぜかうまくいってません。

なぜでしょうか?

いずれにせよ、この結果であれば、十分ガイドに使えそうです。

続いて、ガイドアシスタント機能を使ってみました。

極軸はかなりよく追い込まれていると思います。

オートガイドをオフアキでやっています。

ガイドカメラはASI 174MM miniです。

巨大ニュートンの焦点距離が2,500mmです。

つまり、ガイド星があまりに大きく拡大されすぎるため、シンチレーションの影響をモロに受けている。

だから、ビニング(隣り合う画像素子2つをまとめて1つの画像素子として認識させることだと思います)して、ガイドカメラの画素数を減らし、シンチレーションの影響を受けにくくしなさいというアドバイスです。

PHD2の説明書を読むまでビニングの存在を知りませんでした。

ビニングの設定は脳みそマークの中のここです。

これを2に設定します。

ビニングすると再度ダークを取り直す必要があります。

再度、ガイドアシスタントを行います。

シンチレーションの影響を最小限にするための最小移動検知量を計算してくれるので、画面の「適用」ボタンを押すと、その値に設定してくれます。

また、Decのバックラッシュ測定で3000msec未満でしたので、backlash compensation機能の適応になります。

バックラッシュ補正機能は脳みそマークのここに入ってます。

バックラッシュ測定結果のグラフはこんな感じでした。

なかなかよいグラフです。

これもベルトドライブ化した効果でしょう。

ベルトドライブ化してなかった頃はバックラッシュがとても大きかったので、その場合は、Uni-directional Declination Guiding(南北どちらか一方向のみのガイド)の適応になっていたかもしれません。

キャリブレーションをやり直しました。

大まかには良好な結果なのですが、、、赤経ステップが11に対して、赤緯ステップが6。

これは如何?

本来、キャリブレーションにおける赤経ステップと赤緯ステップは同じ数になるのが理想です。

赤緯ステップの数が赤経ステップを大きく上回る場合は、大きなバックラッシュの存在を示唆します。

PHD2の説明書に、赤緯ステップが赤経ステップより少なくなる場合の原因については記載がありませんでした。

赤経ステップはPHD2の初期設定ウィザードが目指した通り、12付近の値になっていますのでこちらは問題ないはずです。

赤経ステップが赤緯ステップの半分になるのはなぜでしょうか?

現時点の僕には理解できません。

今後の課題です。

しかし、雰囲気的に、オートガイドできそうに思います。

季節柄、撮りやすいM31アンドロメダ銀河に望遠鏡を向けました。

ISO 2000、300秒露出

PHD2には赤経軸、赤緯軸にそれぞれ複数のガイドアルゴリズムが選択できるように搭載されています。

赤経軸にはhysteresisといって、過去の動作のクセを解析して、それを加味した補正を行うアルゴリズムを使用していました。

今回、試しに、PPEC(predictive periodic error correction)を選択してみました。

predictiveとあるように、過去の赤道儀の動作から、未来の動きを予測して、ガイド星が動き出す前に赤道儀が動作するモードです。

ドイツのマックスプランク研究所からの研究結果を採用した赤道儀の赤経動作アルゴリズムのようです。

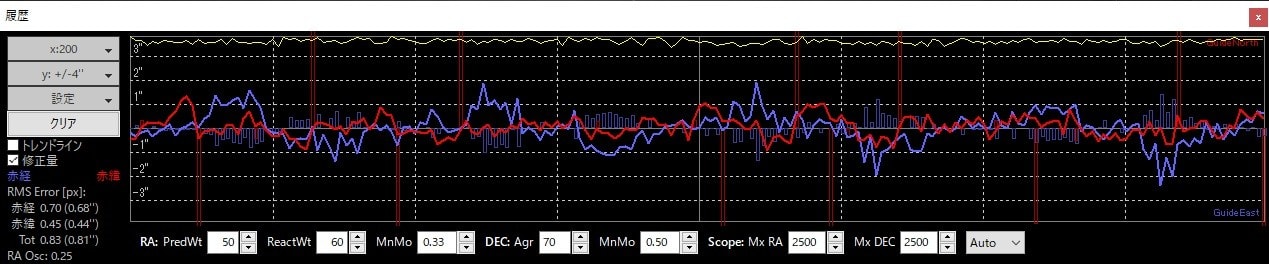

PPECによるガイドグラフがこれ。

悪くはない。

が、よくもない。

RMSエラーが0.5秒を切ってくれるのが理想ですが、そこまではなかなか。

従来のhysteresisアルゴリズムに戻してみました。

hysteresisの方が、若干、オートガイドの精度がよいので、結局、hysteresisにしました。

撮影している最中に、このように赤経方向に2分ごとにブレが検知されることがありました。

2分というのはウォームギアが一周する周期です。

どうもウォームホイールにガタがある箇所があるようです。

なんせ50年近く前のものですし、直径50㎝を超えるような巨大なウォームホイールです。

加工精度に少々の悪いところがあっても仕方がありません。

幸いにして、撮影結果には影響しませんでした。

このウォームホイールのガタがある場所を過ぎた後は比較的安定したオートガイドを行うことができました。

一つ、一貫していえることは、赤緯軸よりも赤経軸のガイドの精度が悪いということでした。

この夜の成果は、赤道儀の動作を解析できたことだけではありません。

キレイな写真を撮ることが最終目標なわけですから、写真が最大の成果となります。

M33 三角座銀河です。

焦点距離2,500mm、F5、カメラはEOS Ra

ISO 6400、360秒露出、4枚コンポジット

過去の写真とは明らかに違います。

星がシャープ!

この夜は、決してよい空ではありませんでした。

うっすらとガスがかかっていて、天の川がきれいには見えませんでした。

にもかかわらず、この写り。

すばらしいです。

曇った主鏡・斜鏡の再コーティングをした成果でしょう。

比較のために、主鏡の再コーティング前のM33の写真を添付しておきます。

今までも、ぼやっとした写りだなぁとは思っていました。

しかし、焦点距離2,500mmで強拡大するのですから、シンチレーションの影響をモロに受けるわけで、星がシャープに写らないのはある程度仕方がないことと諦めていました。

ほかの人たちの写真を見ていて、自分の写真よりもシャープなものがほとんどでしたが、それはモノクロ冷却CCDでLRGB撮影しているうえ、画像処理の技量の差が大きいからなのかな、と勝手に思い込んでいました。

もちろん、撮影方法の差、画像処理の技量の差はあるでしょう。

でも、やはり主鏡・斜鏡の曇りの影響で星像が滲んでいた要素は大きかったようです。

これからの撮影が楽しみで仕方がありません(^^)

今後の課題として、極軸の追い込みを上げたいと思います。

下のグラフは2022/05/04にDec方向のオートガイドをOFFにしたときのものです。

ガイド星が徐々に南方向にズレていくのがわかります。

極軸は2分角未満に追い込んでありますが、あともう少し追い込む余地があるということです。

よりよいオートガイドを目指して、暇を見つけて、極軸をもう少し追い込んでみたいと思います。

おまけですが、スバルのメローペ。

1枚撮りです。

ISO 5000、300秒露出

この夜は湿気が多く、望遠鏡がグッショリと濡れました。

朝、天日干しして乾かしてから帰りました。

PHD2の詳細な説明、参考になります。

自分はそこまで設定を詰めてなくグラフを見てそこそこ良ければ良いかなという程度でした。

これからは各パラメーターをもう少し見直ししてみようかなと思います。

鏡の再蒸着、効果があったようですね。

特に微光星がシャープに写ってます。

これで球状星団の写りを見てみたいです。

例会で拝見しましたが、こうやるには旧型の赤道儀が向いていると思いました。

長持ちとも思います。(^0^;

また、50㎝の再コートも効果が良~く分かります。

実物を拝見した時には鏡筒内だったので、50年前のまんまと思ってました。

なるほど淡い天体には効果のほどが顕著で、以後に期待出来ます!(^0^8

僕もPHD2がここまでいろんな機能があると思ってませんでした。

説明文の中で強調されていたのは、開発者たちも天体観測者であり、PHD2ユーザーの気持ちを理解したうえで開発しているということです。

オートガイドがスムーズにできるように、こんな機能があったらいいな、という立場で機能を強化しているそうです。

ぜひ使い込みたいですね。

球状星団、見ごたえのあるものになりそうですね。

いずれ撮ります。

この夜は、オートガイドでずっと思い通りに動作した初めての夜でした。

あいにく、空がいまいちでしたが、オートガイドが順調だと気持ちがいいです。

このさき、このままいけたらいいのですが、なかなかそうはいかないでしょうね。

でも、やれるところから、赤道儀の動作精度を追い込んでいきたいです。

鏡の再コーティングの成果は期待以上でした。

これからが本当に楽しみです。