故郷にこんな偉い人の墓が有るのを知ったのはホンの10年くらい前です。

道案内はほとんどかすれています。

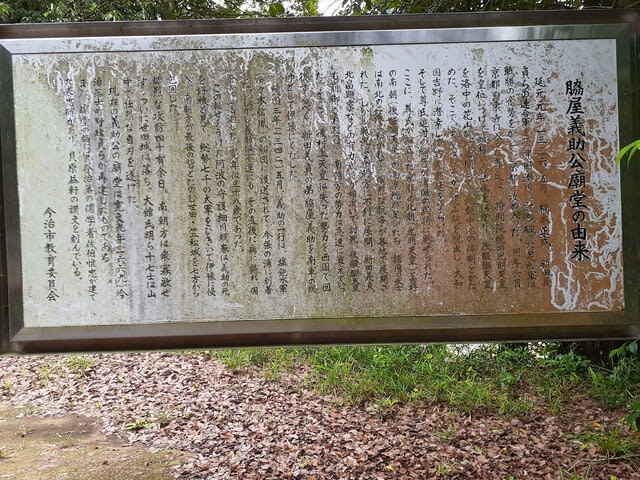

脇屋義助公の廟です。

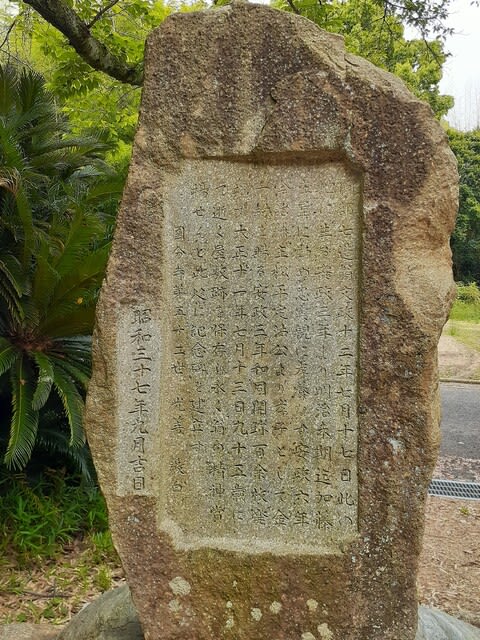

由来書が有ります。風化して見づらいのでざっと転記します。「南北朝時代、楠正成、新田義貞(元征夷大将軍)らの連合軍を破った足利軍は戦勝の余勢をかって京都に攻め入った。足利尊氏は持明院統の北明天皇を皇位につけて政権の合法性をはかり、後醍醐天皇を幽閉して北朝中心の体制を固めた。密かに脱出した後醍醐天皇は、大和吉野に吉野朝廷を開いた。そして足利尊氏追悼の綸旨を諸国の武将に発した。ここに南朝と北朝の両皇統が並び立ち、諸国の武士は南北の二派に分かれて熾烈な抗争を各地で展開した。しかし戦況は南朝方に不利に展開、新田義貞、北畠顕家などの有力な武将が相次いで討ち死にし、後醍醐天皇も崩御した為、南朝方の勢力は急速に衰えていった。

そこで後村上天皇は失った戦力を四国で回復すべく、新田義貞の弟脇屋義助を南軍の総大将として伊予にくだした。今張(今の今治)の浦に上陸した脇屋義助はしかし、上陸直後に病に斃れ、国分寺に急逝した。享年38歳。これを好機とみた阿波の守護細川頼春は総勢7千の大群を率いて、南朝方が最後の砦とたのむ世田・笠松城を七方から攻めた。ついに世田城は落ち、大館氏明(脇屋義助の甥)らは山中で自刃した。ここに雌雄は決した。」太平記に詳しく書かれています。

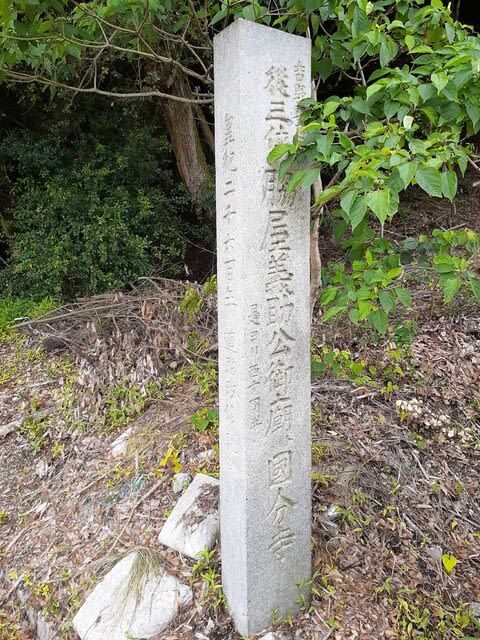

隣に石柱が有って、貝原益軒の賛文が刻まれています。

廟堂の真裏が脇屋義助の墓所です。

そしてその奥に一群の墓が有ります。脇屋義助同様、敗者の墓所です。

福島正則が唐子山に建てた城を引き継いだ城主、小川裕忠夫妻と、

家来の墓です。彼は関ヶ原の戦いで西軍に付いて破れました。勝利した徳川家康から伊予半国20万3千石の所領を与えられた藤堂高虎は、国分城を壊して石垣等を運んで現在の今治城を建築しました。

帰り際、脇屋義助廟と孝子七造の石碑の間に、こんな石柱が有りました。...読めません。達筆なのは結構ですが、楷書にしないと残したい事柄が後世に伝わりません。

脇屋義助廟から緑の杜が見えます。あそこが脇屋義助が病死した国分寺です。

事の成り行き上行きます。近くなので。