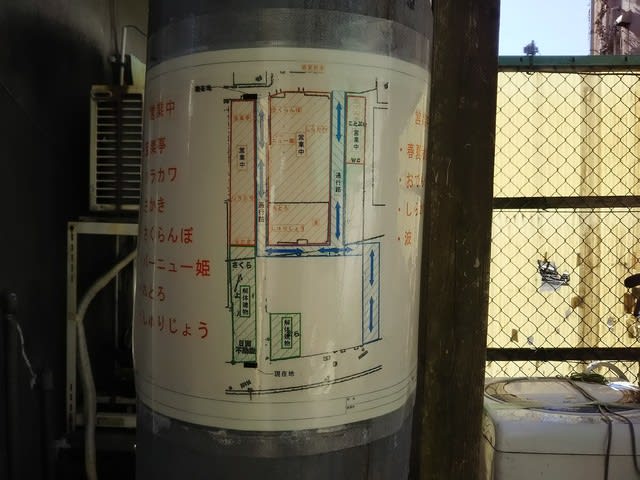

江東区の横十間川沿いの道路脇に「亀戸銭座跡」があります。

あまり気にする人は居ません。

石碑の題字を除く3面に説明書きがあります。

「この付近に幕府の鋳銭所がおかれ亀戸銭座と称し寛文八年から明治六年まで各種の寛永通寶銭を鋳造しその銭のおもてには寛永通寶うらには文の字のあるものや二十一本または十一本の波模様のあるものなどがある 昭和三十三年十月一日江東区第十三号」

・・・最後の「十三号」って何だろう?

まあいい。

このモニュメントの前はマンション街です。

正面はマンションの壁です。

その脇に、「日清紡績創業の地」碑がありました。

今回初めて気付きました。

「日清紡績株式会社は明治四十一年一月創業後、東京府南葛飾郡亀戸町の当敷地二万余坪に、最新鋭設備を誇る本社工場を建設した。云々 後略」

なるほど、このマンション群は工場跡地だったのですね。

この付近は昭和後期まで大工場地帯でした。

その工場群が地下水を汲み上げた為に、この地域一帯が海抜ゼロm地帯となったのです。

銭座から大工場地帯を経て大住宅地帯となった歴史の証言の場所です。

あまり気にする人は居ません。

石碑の題字を除く3面に説明書きがあります。

「この付近に幕府の鋳銭所がおかれ亀戸銭座と称し寛文八年から明治六年まで各種の寛永通寶銭を鋳造しその銭のおもてには寛永通寶うらには文の字のあるものや二十一本または十一本の波模様のあるものなどがある 昭和三十三年十月一日江東区第十三号」

・・・最後の「十三号」って何だろう?

まあいい。

このモニュメントの前はマンション街です。

正面はマンションの壁です。

その脇に、「日清紡績創業の地」碑がありました。

今回初めて気付きました。

「日清紡績株式会社は明治四十一年一月創業後、東京府南葛飾郡亀戸町の当敷地二万余坪に、最新鋭設備を誇る本社工場を建設した。云々 後略」

なるほど、このマンション群は工場跡地だったのですね。

この付近は昭和後期まで大工場地帯でした。

その工場群が地下水を汲み上げた為に、この地域一帯が海抜ゼロm地帯となったのです。

銭座から大工場地帯を経て大住宅地帯となった歴史の証言の場所です。