ジャズベにノイズ処理とピックアップの交換をした事をすでにお伝えしていると思う

以前よりも音の輪郭がハッキリとしたような気がしているのだ

低音楽器だけに重要な事だと思うのだ

もう一つの重要なファクターはアンプとエフェクト類だといえる

エレキギターにも言えるがこれらの関連機器とセットになっての『音』なのだ

楽器をワンランク上にステップアップすれば音が良くなると思っている人が未だ少なくないようだ

zoomのMS-60Bはコンパクトエフェクターサイズという小ささにも関わらずかなり高機能なのだ

上級機種であるB3から人気があるエフェクトを抜粋したという感じなのだ

あらかじめプロが作り込んだパッチが30個用意されている

ジャズからメタルまで様々な音楽ジャンルに対応できるのだ

プリセットパッチを好みの音色に追い込むことも出来る

明確な音が無い場合には無暗にパラメーターを弄らない方が無難なのだ

これはギター用のマルチにも言える事なのだ

何となく『自分の音色』を作ったような気になっているが・・・

むしろ、プリセットで弾いた方がカッコいいという本末転倒な状況が起こり得るのだ

今回は大好きなスラップの音色を作り込むことに決めたのだ

ベースにも色々な奏法があるが個人的にはスラップのパーカッシブな音色に魅力を感じるのだ

”これぞBass!”

という感じがするのだ

スラップの音色を作り込む上で一つの『お手本』をイメージしてみたのだ

ギター弾きも知っているマーカスミラーなのだ

”マーカスミラー≒スラップ奏法・・”

というくらいにイメージが定着しているのだ

このクラスのベーシストになれば実際には指弾きもかなり巧みなのだが・・・

ライブやレコーディングではフレットレスベースも自在に使いこなしているのだ

しかしながら一聴でそれと分かるのはやはりスラップの音色なのだ

ほとんどエフェクトを使わないタイプのベーシストも多い中でマーカスはかなりエフェクトを多用するようだ

「マーカスミラーの機材を追いかけていたら貯金がなくなるよ~」

などと言っている人もいるほどに機材にお金をかけているのだ

庶民と一流アーティストの違いなのだ

ギターに関しても同様の事が言えると思うのだ

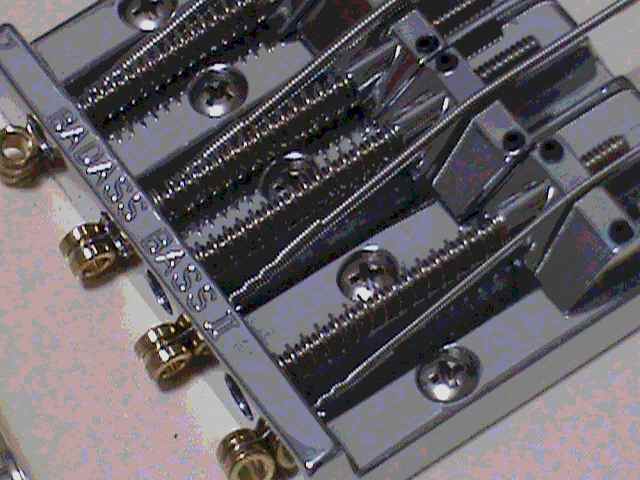

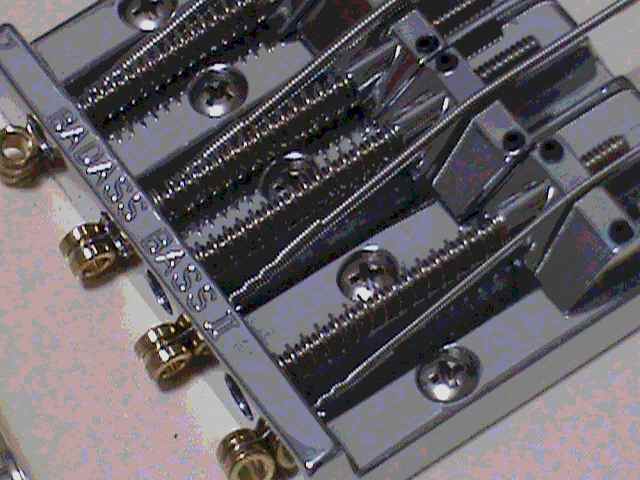

マーカスミラーの代名詞的存在になっているのが77年製FenderJazzBassなのだ

かなり特殊な改造が施されているらしい

アクティブ回路であるという点も音色を決定づける上で重要なのだ

ボディ内に電池が入っているタイプなのだ

もう一つの音の要素はアンプなのだ

このアンプを一躍有名にしたのがマーカスミラーなのだ

現在ではベース弾きの定番アンプの一つに数えられるようになったのだ

ギターで例えるならばマーシャルやブギーという感じなのだ

私のMS-60Bにもこのアンプが入っているのだ

ちなみに画像のパッチは別のメーカーのアンプなのだ

ご了承いただきたい

まぁ、こんな感じで有名アンプを6種類選択する事が可能なのだ

オリジナルアンプと同様にパラメーターを微調整する事が出来るのだ

さらにオリジナルには不可能な調整も出来る

異なるメーカー同士のアンプヘッドとスピーカーキャビネットを組み合わせることが出来るのだ

ギター用のマルチにもこの機能が付いている事が多い

実物のアンプでは邪道な組み合わせもマルチでは十分に実用として通用するのだ

他人とは違うオリジナルの音色を追い込むことが可能なのだ

使い方によってはかなり面白いと思う

マーカスミラーのスラップ奏法の特徴について少々語らせていただきたい

それまでのスラップは大御所である『ラリーグラハム』を真似たスタイルが多かったのだ

開放弦が使い易いポジションでのワンコードでフレーズを組み立てるのだ

「良く分からない説明だなぁ・・」

というギター弾きの人もいると思う

ファンク系のカッティングを思い浮かべていただきたい

ファンクという音楽スタイルはリズムで聴かせる音楽なのだ

2~3個のコードを延々と繰り返すという場合も少なくない

スラップも基本はそんな感じなのだ

同じフレーズでもミュートの位置を変化させることで別のフレーズとして聴かせているのだ

これがスラップの醍醐味でもあるのだ

スラップに音楽的なメロディを求めるのはナンセンスなのだ

『サブドラム』あるいはパーカッションという捉え方が正しいと言えるのだ

しかしながらマーカスミラーはそんな単純なスラップに音楽的要素を取り入れた第一人者なのだ

スラップでジャズも弾いてしまうしバラード系ボーカルの伴奏もスラップでこなしてしまうのだ

動画などで動きを分析すると、とにかく横方向への移動が多いことに気付くのだ

低音域と高音域をつねに行ったり来たりしているのだ

非常にギターのソロに近いような動きを見せるのだ

マーカスミラーに影響を受けたベーシストも多いと何かの記事で読んだ記憶がある

その一人が天才ベーシストであるヴィクターウッテンなのだ

ベーシストのライブでは面白い特徴があるのだ

意識的にギタリストを置かないケースが多々あるのだ

ベースが主役であるという事を強調する為だと思う

実際のところ、巧みなベーシストならばギターと同様にコードワークも可能だし

ギターソロ的なプレイにも十分に対応できるという事なのだと思う

上記の二人の場合に限ってはこのケースが大いに納得できるのだ

場合によってはベーシストが二人というステージも多々あるのだ

もはやベースが低音パートの伴奏楽器である時代は終わったのだ

あくまでもプロ世界の話で未だ素人音楽の世界ではベースが主役になるバンドは少ないようだ

スタジオなどを覗き込むと微妙?なボーカルの後ろで地味にピック弾きしているベース弾きを見かける

『ベースが主役になる日はまだまだ遠いなぁ・・・』

と心の中で思ったりするのだ

今回の楽曲の解説に移りたいと思う・・

最初にドラムのループを打ち込んだのだ

シンプルに聴こえるかもしれないが・・

実はリズムが凝っているのだ

3/4拍子になっているのだ

ファンク系で定番なのだ

非常にスラップに絡む拍子なのだ

拍子を変えるだけも独特のグルーブ感が生まれるのだ

ベースのフレーズは100%アドリブなのだ

ドラムを聴きながらテキトーに演奏したのだ

・・テキトーと言いながらも基本的なコード進行は決めておいたのだ

ブルースと同様に単純な3コードが軸になっているのだ

ミュートの位置やオカズの入れ方で複雑に聴こえるように仕上げているのだ

まさにスラップの醍醐味でもありマジックでもあるのだ

「何か俺のベースってスラップに聴こえないなぁ・・」

という悩みを抱えている初心者も多いようだ

ギターのカッティングと同じなのだ

”音にならない音・・”

つまりはミュートをいかに上手くコントロールするか?

ということが最大のポイントだといえる

音色も実は重要なのだ

エフェクトというよりは指の力なのだ

”スラップを上手く弾くには肩と指の力を抜く・・・”

という意味を間違えて理解している素人さんが多いようだ

youtubeなどの動画『高速スラップ』などというタイトルを付けている人に多い傾向なのだ

とにかく手数命!という感じで弦を軽~く親指で撫でているだけなのだ

動きが見える動画ではそれなりにインパクトを与えらえるが・・・

音源としては低音域がスカスカの音なのだ

マーカスミラーやヴィクターウッテンのような超一流のプロのサムピング(親指での弦弾き)とは程遠い

”太い親指で力強く!”

これがベースの基本だと思う

指弾きでもピック弾きでもアタックが重要なのだ

音の細さをイコライザーで補正すると思っている人が多い

ギターにも言える事だが太い音はピックや指の強いアタックによって生まれるのだ

これに開眼したプレーヤーは伸びるのだ

数十年も楽器を演奏しているにも関わらず、イマイチという人の多くはこの事実に気付いていないのだ

文章を読んだだけでその気になっている人も多い

実際に楽器を抱えた時に閃く瞬間があるのだ

今回の音源で注目していただきたいのが『空気感』なのだ

実際の最終ミックスでは各楽器がもっと近く聴こえるのだ

まさに素の音なのだ

ライブ感を演出する為にcubaseのリバーブで残響を加えているのだ

イメージとしては常連読者の皆さんをご招待できる規模のコンサートホールなのだ

耳の良い読者の方は全体的な残響音もお楽しみいただきたいと思うのだ

こんな事をあえて文章で表現する私はマニアックだと思う

そんな私の文章とプレイが嫌いでない読者の皆さんも同様にマニアックだと思う

日常に溶け込むようなBGM的な音楽も悪くないが・・・

あえて耳を傾けるようなディープな世界観も不可欠だと思う

如何だろうか?

今後もベースを積極的に取り入れていきたいと考えているのだ

かなり生々しいフレットレスベースのシュミレーションなどもエフェクトとして収録されているのだ

”ベースが美しい和音を奏でる・・・”

そんな事もzoomのMS-60Bを使えば可能なのだ

頭の中でイメージだけが先行している状況なのだ

まさに時間が不足しているという感じなのだ

お好きな方は定期的にチェックしていただきたいと思うのだ

以前よりも音の輪郭がハッキリとしたような気がしているのだ

低音楽器だけに重要な事だと思うのだ

もう一つの重要なファクターはアンプとエフェクト類だといえる

エレキギターにも言えるがこれらの関連機器とセットになっての『音』なのだ

楽器をワンランク上にステップアップすれば音が良くなると思っている人が未だ少なくないようだ

zoomのMS-60Bはコンパクトエフェクターサイズという小ささにも関わらずかなり高機能なのだ

上級機種であるB3から人気があるエフェクトを抜粋したという感じなのだ

あらかじめプロが作り込んだパッチが30個用意されている

ジャズからメタルまで様々な音楽ジャンルに対応できるのだ

プリセットパッチを好みの音色に追い込むことも出来る

明確な音が無い場合には無暗にパラメーターを弄らない方が無難なのだ

これはギター用のマルチにも言える事なのだ

何となく『自分の音色』を作ったような気になっているが・・・

むしろ、プリセットで弾いた方がカッコいいという本末転倒な状況が起こり得るのだ

今回は大好きなスラップの音色を作り込むことに決めたのだ

ベースにも色々な奏法があるが個人的にはスラップのパーカッシブな音色に魅力を感じるのだ

”これぞBass!”

という感じがするのだ

スラップの音色を作り込む上で一つの『お手本』をイメージしてみたのだ

ギター弾きも知っているマーカスミラーなのだ

”マーカスミラー≒スラップ奏法・・”

というくらいにイメージが定着しているのだ

このクラスのベーシストになれば実際には指弾きもかなり巧みなのだが・・・

ライブやレコーディングではフレットレスベースも自在に使いこなしているのだ

しかしながら一聴でそれと分かるのはやはりスラップの音色なのだ

ほとんどエフェクトを使わないタイプのベーシストも多い中でマーカスはかなりエフェクトを多用するようだ

「マーカスミラーの機材を追いかけていたら貯金がなくなるよ~」

などと言っている人もいるほどに機材にお金をかけているのだ

庶民と一流アーティストの違いなのだ

ギターに関しても同様の事が言えると思うのだ

マーカスミラーの代名詞的存在になっているのが77年製FenderJazzBassなのだ

かなり特殊な改造が施されているらしい

アクティブ回路であるという点も音色を決定づける上で重要なのだ

ボディ内に電池が入っているタイプなのだ

もう一つの音の要素はアンプなのだ

このアンプを一躍有名にしたのがマーカスミラーなのだ

現在ではベース弾きの定番アンプの一つに数えられるようになったのだ

ギターで例えるならばマーシャルやブギーという感じなのだ

私のMS-60Bにもこのアンプが入っているのだ

ちなみに画像のパッチは別のメーカーのアンプなのだ

ご了承いただきたい

まぁ、こんな感じで有名アンプを6種類選択する事が可能なのだ

オリジナルアンプと同様にパラメーターを微調整する事が出来るのだ

さらにオリジナルには不可能な調整も出来る

異なるメーカー同士のアンプヘッドとスピーカーキャビネットを組み合わせることが出来るのだ

ギター用のマルチにもこの機能が付いている事が多い

実物のアンプでは邪道な組み合わせもマルチでは十分に実用として通用するのだ

他人とは違うオリジナルの音色を追い込むことが可能なのだ

使い方によってはかなり面白いと思う

マーカスミラーのスラップ奏法の特徴について少々語らせていただきたい

それまでのスラップは大御所である『ラリーグラハム』を真似たスタイルが多かったのだ

開放弦が使い易いポジションでのワンコードでフレーズを組み立てるのだ

「良く分からない説明だなぁ・・」

というギター弾きの人もいると思う

ファンク系のカッティングを思い浮かべていただきたい

ファンクという音楽スタイルはリズムで聴かせる音楽なのだ

2~3個のコードを延々と繰り返すという場合も少なくない

スラップも基本はそんな感じなのだ

同じフレーズでもミュートの位置を変化させることで別のフレーズとして聴かせているのだ

これがスラップの醍醐味でもあるのだ

スラップに音楽的なメロディを求めるのはナンセンスなのだ

『サブドラム』あるいはパーカッションという捉え方が正しいと言えるのだ

しかしながらマーカスミラーはそんな単純なスラップに音楽的要素を取り入れた第一人者なのだ

スラップでジャズも弾いてしまうしバラード系ボーカルの伴奏もスラップでこなしてしまうのだ

動画などで動きを分析すると、とにかく横方向への移動が多いことに気付くのだ

低音域と高音域をつねに行ったり来たりしているのだ

非常にギターのソロに近いような動きを見せるのだ

マーカスミラーに影響を受けたベーシストも多いと何かの記事で読んだ記憶がある

その一人が天才ベーシストであるヴィクターウッテンなのだ

ベーシストのライブでは面白い特徴があるのだ

意識的にギタリストを置かないケースが多々あるのだ

ベースが主役であるという事を強調する為だと思う

実際のところ、巧みなベーシストならばギターと同様にコードワークも可能だし

ギターソロ的なプレイにも十分に対応できるという事なのだと思う

上記の二人の場合に限ってはこのケースが大いに納得できるのだ

場合によってはベーシストが二人というステージも多々あるのだ

もはやベースが低音パートの伴奏楽器である時代は終わったのだ

あくまでもプロ世界の話で未だ素人音楽の世界ではベースが主役になるバンドは少ないようだ

スタジオなどを覗き込むと微妙?なボーカルの後ろで地味にピック弾きしているベース弾きを見かける

『ベースが主役になる日はまだまだ遠いなぁ・・・』

と心の中で思ったりするのだ

今回の楽曲の解説に移りたいと思う・・

最初にドラムのループを打ち込んだのだ

シンプルに聴こえるかもしれないが・・

実はリズムが凝っているのだ

3/4拍子になっているのだ

ファンク系で定番なのだ

非常にスラップに絡む拍子なのだ

拍子を変えるだけも独特のグルーブ感が生まれるのだ

ベースのフレーズは100%アドリブなのだ

ドラムを聴きながらテキトーに演奏したのだ

・・テキトーと言いながらも基本的なコード進行は決めておいたのだ

ブルースと同様に単純な3コードが軸になっているのだ

ミュートの位置やオカズの入れ方で複雑に聴こえるように仕上げているのだ

まさにスラップの醍醐味でもありマジックでもあるのだ

「何か俺のベースってスラップに聴こえないなぁ・・」

という悩みを抱えている初心者も多いようだ

ギターのカッティングと同じなのだ

”音にならない音・・”

つまりはミュートをいかに上手くコントロールするか?

ということが最大のポイントだといえる

音色も実は重要なのだ

エフェクトというよりは指の力なのだ

”スラップを上手く弾くには肩と指の力を抜く・・・”

という意味を間違えて理解している素人さんが多いようだ

youtubeなどの動画『高速スラップ』などというタイトルを付けている人に多い傾向なのだ

とにかく手数命!という感じで弦を軽~く親指で撫でているだけなのだ

動きが見える動画ではそれなりにインパクトを与えらえるが・・・

音源としては低音域がスカスカの音なのだ

マーカスミラーやヴィクターウッテンのような超一流のプロのサムピング(親指での弦弾き)とは程遠い

”太い親指で力強く!”

これがベースの基本だと思う

指弾きでもピック弾きでもアタックが重要なのだ

音の細さをイコライザーで補正すると思っている人が多い

ギターにも言える事だが太い音はピックや指の強いアタックによって生まれるのだ

これに開眼したプレーヤーは伸びるのだ

数十年も楽器を演奏しているにも関わらず、イマイチという人の多くはこの事実に気付いていないのだ

文章を読んだだけでその気になっている人も多い

実際に楽器を抱えた時に閃く瞬間があるのだ

今回の音源で注目していただきたいのが『空気感』なのだ

実際の最終ミックスでは各楽器がもっと近く聴こえるのだ

まさに素の音なのだ

ライブ感を演出する為にcubaseのリバーブで残響を加えているのだ

イメージとしては常連読者の皆さんをご招待できる規模のコンサートホールなのだ

耳の良い読者の方は全体的な残響音もお楽しみいただきたいと思うのだ

こんな事をあえて文章で表現する私はマニアックだと思う

そんな私の文章とプレイが嫌いでない読者の皆さんも同様にマニアックだと思う

日常に溶け込むようなBGM的な音楽も悪くないが・・・

あえて耳を傾けるようなディープな世界観も不可欠だと思う

如何だろうか?

今後もベースを積極的に取り入れていきたいと考えているのだ

かなり生々しいフレットレスベースのシュミレーションなどもエフェクトとして収録されているのだ

”ベースが美しい和音を奏でる・・・”

そんな事もzoomのMS-60Bを使えば可能なのだ

頭の中でイメージだけが先行している状況なのだ

まさに時間が不足しているという感じなのだ

お好きな方は定期的にチェックしていただきたいと思うのだ