玄文社では10日、「北方文学」第72号を刊行しました。

今号も268頁の大冊となりました。全国の同人誌がその高齢化と同人減少に悩んでいる中、誠に希有な現象と言うことが出来るでしょう。ただし、今号には小説がありません。評論を中心とした構成はこのところ一段と強まっていて、それは「北方文学」を永続させている要因であると同時に、「北方文学」の欠陥でもあると認識はしています。何とかしなければいけませんが、むずかしい課題です。

巻頭は大橋土百の「鬼胡桃」です。彼が東日本大震災以降続けてきた日々の思索を俳句の形にまとめたものですが、俳句という形式におさまりきらないのは、その思索が一定の形式を拒絶するからなのでしょう。ある意味で俳句と現代詩との親和性の高さを証明しているとも言えます。

館路子は「今、夕景に入ってゆく」をいつものような長詩にまとめています。今回の作品では夕景に舞う蝙蝠を、読点や四分休止符に見立てるという離れ業を演じています。それだけでも凄い。

評論の最初は昨年度の日本翻訳特別賞を受賞した、大井邦雄の「優秀な劇作家から偉大な劇作家へ」です。ハーリー・グランヴィル=バーカーが1925年に英国学術院で行った講演の一部、「これぞこの人という輝きの瞬間はどのように現われ出るか」と「『ハムレットの方へ』」「『オセロー』の方へ」を、膨大な注をつけて訳述したものです。

徳間佳信の「私説 中国新時期文学史(1)」は昨年まで「越後タイムス」に連載していたもので、日本で初めて書かれる中国現代文学の通史と言ってよいかと思います。政治状況との関連の中で読み解かれていく、中国現代作家の作品への分析はスリリングで、刺激的です。

板坂剛はこのところ三島由紀夫の作品を通して天皇制への批判を行うといった、アンビヴァレンツな仕事に精力を傾けています。今回の「三島由紀夫は、何故昭和天皇を殺さなかったのか?」もその一環です。その背景には板坂の現在の政治状況に対する根本的な呪詛があるようです。

鎌田陵人の「沈黙のK」は夏目漱石の『こころ』を、ジャック・デリダとキルケゴールを援用して論じたものです。

霜田文子の「立原道造の"内在化された「廃墟」"をめぐって(1)」は、日本で初めて"廃墟"について論じた、立原道造の卒業論文をめぐっての論考です。立原の理論と日本浪曼派との関係に迫る意図で書き始められました。

私の「エドマンド・バークの美学とゴシック小説」は、このブログに連載した「エドマンド・バーク『崇高と美の観念の起原』」に手を入れたものです。バークの美学の先鋭的な部分とその限界について論じています。

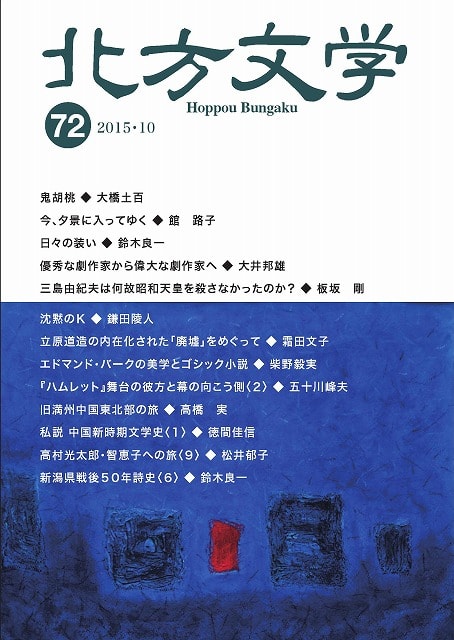

なお表紙・カットはいつものように佐藤伸夫さん。佐藤さんは今年の柏崎市美術展覧会で、洋画部門の市展賞に輝きました。

以下に目次を掲げさせて頂きます。

鬼胡桃◆大橋土百

今、夕景に入ってゆく◆館 路子

日々の装い◆鈴木良一

優秀な劇作家から偉大な劇作家へ――シェイクスピアの一大転換点のありかはどこか――◆ハーリー・グランヴィル=バーカー 大井邦雄訳述

三島由紀夫は、何故昭和天皇を殺さなかったのか?◆板坂 剛

沈黙のK◆鎌田陵人

立原道造の内在化された「廃墟」をめぐって(1)◆霜田文子

エドマンド・バークの美学とゴシック小説◆柴野毅実

『ハムレット』舞台の彼方と幕の向こう側〈2〉――シンメトリー構成からTo be, or not to be, that is the question.を解く◆五十川峰夫

旧満州中国東北部の旅◆高橋 実

私説 中国新時期文学史〈1〉◆徳間佳信

高村光太郎・智恵子への旅〈9〉――智恵子の実像を求めて――◆松井郁子

新潟県戦後50年詩史〈6〉――隣人としての詩人たち――◆鈴木良一

一部送料込みで1,500円です。ご注文は玄文社までメールでお申し付けください。

genbun@tulip.ocn.ne.jp