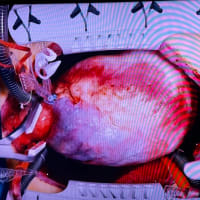

おもに糖尿病で起こる、下肢の壊疽は、足の指の先端から、毛細血管レベルの血流障害から発生します。その上流の動脈に、動脈硬化によって狭窄が生じて血流不全に陥っている場合もありますが、純粋に壊疽だけだと、末梢レベルまでの血流は保たれていて、たとえば、血管造影した場合は、造影上は正常であることも少なくありません。問題は、血管造影で造影可能な範囲を超えて、より末梢レベルで循環不全が起こっています。この組織の還流障害、虚血を、循環器内科の医師は、Subangiographycal Ischemia = 血管造影範囲外の虚血、と読んだりしています。

こうした壊疽に感染を合併すると、感染によってたくさんのサイトカインが発生して炎症を起こし、熱感を伴って皮膚が紅潮・浮腫状になって、組織の血流も増加します。体側の下肢に比較して、血管造影や造影CTを撮影した場合、明らかに血流が増加していることがあります。

毛細血管レベルでは虚血なので、足全体では血流増加、このような不思議な病態を経験することがあります。

しかし、こうした治療はしっかり感染を制御することに重点をおく必要があり、感染の沈静化→炎症の軽減→血流増加の改善→虚血領域の評価→下肢切断の順番のプロセスが必要なことが多いです。この病態では、血管外科というよりも、形成外科が治療の主役になります。

こうした壊疽に感染を合併すると、感染によってたくさんのサイトカインが発生して炎症を起こし、熱感を伴って皮膚が紅潮・浮腫状になって、組織の血流も増加します。体側の下肢に比較して、血管造影や造影CTを撮影した場合、明らかに血流が増加していることがあります。

毛細血管レベルでは虚血なので、足全体では血流増加、このような不思議な病態を経験することがあります。

しかし、こうした治療はしっかり感染を制御することに重点をおく必要があり、感染の沈静化→炎症の軽減→血流増加の改善→虚血領域の評価→下肢切断の順番のプロセスが必要なことが多いです。この病態では、血管外科というよりも、形成外科が治療の主役になります。