愛知県幡豆郡一色町は、日本一のうなぎの産地。(県別のうなぎ生産量は、1位:鹿児島県、2位:愛知県)

田畑の中に、うなぎ養殖用のハウスが点在しているのを見ることができます。

養殖池の水温は30℃前後に加温されていますので、ハウスの中には湯気が立ちこめています。

水が茶色く見えますが、これは“汚れ”ではなく、植物プランクトンによるもので、水が澄んで透明になってしまうと(水変わり)、神経質なウナギは餌を食わなくなり、成長が悪くなってしまうのだそうです。

日本一のウナギの町を訪ねたからには、やはり味わってみなければなりません。

ということで、一色さかな広場へ

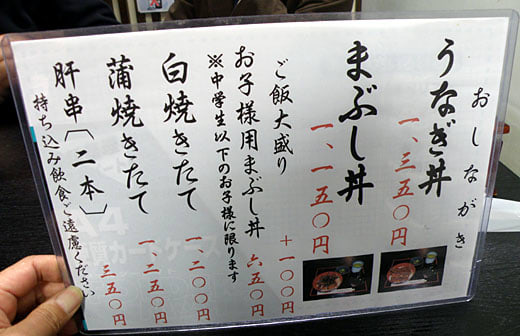

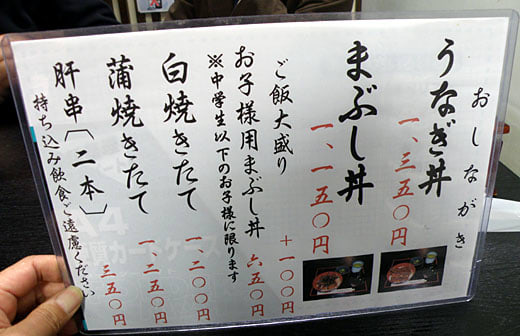

ここには、うなぎ生産者団体の「一色うなぎ漁協」直営のお店があり、蒲焼き、白焼き等の販売の他、できたての鰻丼も味わうことができます。

漁協直営なので、お値段もお手頃なのが嬉しい

一色うなぎの鰻丼

言うまでもありませんが、美味であります!

関東の蒲焼きは焼く前に蒸してふっくらと仕上げるのが特徴ですが、この蒲焼きは関西風で蒸してありません。その分香ばしく焼き上がっています。ウナギ自体の本来の味を楽しむには、関西風の焼き方が合っているのかも知れませんね。

同行した同僚のT君は、帰りの新幹線の中でも「いや~、一色の鰻丼、美味かったですねぇ」と言っていました。よほど気に入ったのでしょう(^^)

名古屋駅の新幹線ホームの売店で見かけ、思わず買ってしまった「ひつまぶし巻き」(900円)

その名のとおり、名古屋名物ひつまぶしが海苔巻きになっています。

ひつまぶしのように、最初はそのまま、次にワサビをのせて、最後はお茶漬けで食べられるようにワサビと抹茶が同封されていたのですが、私が一切れ食べている間に、子供たちにあっという間に全部食べられてしまいました・・・(^^;)

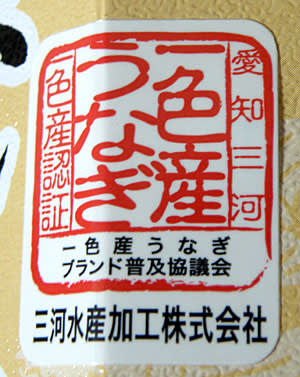

これにも一色のうなぎが使われています。

一色うなぎ漁業協同組合

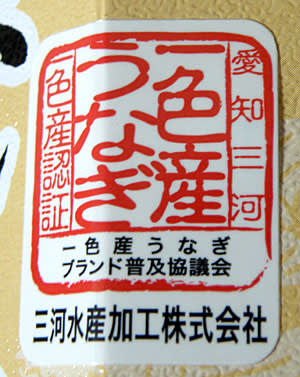

「一色産うなぎ」うなぎの王国

これも名古屋駅で買った「赤福」

今回は伊勢方面には行かなかったのですが、あんこの誘惑には抗いがたく・・・(^^;)

田畑の中に、うなぎ養殖用のハウスが点在しているのを見ることができます。

養殖池の水温は30℃前後に加温されていますので、ハウスの中には湯気が立ちこめています。

水が茶色く見えますが、これは“汚れ”ではなく、植物プランクトンによるもので、水が澄んで透明になってしまうと(水変わり)、神経質なウナギは餌を食わなくなり、成長が悪くなってしまうのだそうです。

日本一のウナギの町を訪ねたからには、やはり味わってみなければなりません。

ということで、一色さかな広場へ

ここには、うなぎ生産者団体の「一色うなぎ漁協」直営のお店があり、蒲焼き、白焼き等の販売の他、できたての鰻丼も味わうことができます。

漁協直営なので、お値段もお手頃なのが嬉しい

一色うなぎの鰻丼

言うまでもありませんが、美味であります!

関東の蒲焼きは焼く前に蒸してふっくらと仕上げるのが特徴ですが、この蒲焼きは関西風で蒸してありません。その分香ばしく焼き上がっています。ウナギ自体の本来の味を楽しむには、関西風の焼き方が合っているのかも知れませんね。

同行した同僚のT君は、帰りの新幹線の中でも「いや~、一色の鰻丼、美味かったですねぇ」と言っていました。よほど気に入ったのでしょう(^^)

名古屋駅の新幹線ホームの売店で見かけ、思わず買ってしまった「ひつまぶし巻き」(900円)

その名のとおり、名古屋名物ひつまぶしが海苔巻きになっています。

ひつまぶしのように、最初はそのまま、次にワサビをのせて、最後はお茶漬けで食べられるようにワサビと抹茶が同封されていたのですが、私が一切れ食べている間に、子供たちにあっという間に全部食べられてしまいました・・・(^^;)

これにも一色のうなぎが使われています。

一色うなぎ漁業協同組合

「一色産うなぎ」うなぎの王国

これも名古屋駅で買った「赤福」

今回は伊勢方面には行かなかったのですが、あんこの誘惑には抗いがたく・・・(^^;)