第4回漢字音符研究会(2017年7月8日)

テーマ 部首と音符の関係

発表者 石沢誠司 ブログ「漢字の音符」編集者

音符を簡単に説明する方法として「部首(偏など)を除いた残りの部分(旁つくりなど)が音符であることが多い」という言い方をします。この説明はほぼ正解です。ほとんどの音符は部首と組み合わさって形声文字(または会意文字)を作っているからです。しかし、「ほぼ正解」ということは、「例外もある」ということです。本稿はこの例外を列挙して考察することによって、部首と音符の関係を解き明かしたいと思います。

(1)部首と何か

まず、部首とは何かについて説明します。現在の漢字辞典は収録している漢字を配列する方法として、ほとんどが部首による配列を採用しています。これは漢字が二つの要素から出来ている字が非常に多いことから考えだされた方法です。こうした組合せ漢字は主に意味を表す文字と、発音を表す文字が結びついている形声文字が多いのですが、このうち意味を表す文字を抜き出して部首とし、同じ部首をもつ漢字を集めて配列する方法が部首配列です。組合せ漢字でも意味や発音が変わってしまう会意文字でも、同じ部首があれば、ここに含めます。同じ部首のなかの字は、画数によって順序をつけて配列すれば、膨大な数となる漢字の配列も可能となります。

こうした部首による配列を初めて創り出し、自分の辞書で用いたのは、後漢の許慎(きょしん)です。彼は西暦100年に作った辞書『説文解字(せつもんかいじ)』に収録した9353字を部首により配列しました。彼は部首が意味を表す文字であることをかなり忠実に実行したため、『説文解字』の部首は540にもなってしまいました。この辞書では、男・半・冊・句・習・京もが部首になっています。

こうした多数の部首は検索に不便だったので、後の辞書から部首の数は減ってゆき、現在は清の時代に作られた『康煕字典(こうきじてん)』(1716年刊)に準拠にした220字前後の部首が使われています。この部首の減少はまた一面、部首は意味を表すという原則と対立する矛盾を大きくしました。

常用漢字では、どんな部首がよく使われているか

現在、多くの漢字字典で採用されている部首は約220ありますが、各部首に属する漢字数は大きな差があります。分かりやすくするため常用漢字2136字に限ってみると、上位60位で全体の75%を超えています。つまり、特定の数十の部首に多くの漢字が集中し、残りの部首には少ない漢字が分布するアンバランスなかたちになっているのです。

ではどんな部首がポピュラーなのでしょうか。ここで常用漢字の上位25を以下に紹介します。

1位 氵(さんずい) 111字

2位 イ(にんべん) 88字

3位 扌(てへん) 85字

4位 木(きへん) 85字

5位 口(くち) 70字

6位 言(ごんべん) 68字

7位 糸(いとへん) 63字

8位 辶(しんにゅう) 51字

9位 土(つち) 50字

9位 月(つき・にく) 50字

11位 艹(くさかんむり) 46字

12位 日(にち・ひ) 45字

13位 心(こころ) 43字

14位 宀(うかんむり) 36字

14位 女(おんな) 36字

16位 貝(かい) 35字

17位 忄(りっしんべん) 31字

18位 金(かね) 31字

19位 阝(こざとへん) 30字

20位 刂(りっとう) 26字

21位 竹(たけ) 25字

22位 力(ちから) 23字

22位 禾(のぎへん) 23字

24位 頁(おおがい) 22字

25位 目(め) 20字

上位25位の部首に含まれる字数は、1195字であり常用漢字(2136字)の56%を占めています。

さんずい(氵)の相方を分析してみる

では、ここで部首のトップを占める、さんずい(氵)についてその相方はどんな漢字で構成されているか分析してみましょう。以下が、さんずい(氵)部に属する字の一覧です。

氵部 111字

氾・汁・汎・汗・汚・江・池・沙・決・汽・沃・沈・沖・汰・没・沢・河・沸・

油・治・沼・沿・況・泊・泌・法・泡・泣・泥・注・泳・洋・洗・洞・津・洪・

活・派・流・浄・浅・浜・浦・浪・浮・浴・海・浸・消・涙・涯・液・涼・淑・

淡・淫・深・混・添・清・渇・済・渉・渋・渓・減・渡・渦・温・測・港・湖・

湧・湯・湾・湿・満・源・準・溝・溶・溺・滅・滋・滑・滝・滞・滴・漁・漂・

漆・漏・演・漠・漢・漫・漬・漸・潔・潜・潟・潤・潮・潰・澄・激・濁・濃・

濫・濯・瀬

以上の文字を氵とそれ以外の字とに分けてみます。( )の中は、氵を省いた字です。なお、簡略化された字である新字体は旧字に戻してから分離しています。

氾(㔾)・汁(十)・汎(凡)・汗(干)・汚(于の変形)・江(工)・池(也)・汰(太)・

決(夬)・汽(气)・沃(夭)・沈(冘)・沖(中)・沙(少)・没(殳)・沢[澤](睪)・

河(可)・沸(弗)・油(由)・治(台)・沼(召)・沿(㕣)・況(兄)・泊(白)・泌(必)・

法(去)・泡(包)・泣(立)・泥(尼)・注(主)・泳(永)・洋(羊)・洗(先)・洞(同)・

津(聿)・洪(共)・活(舌)・派(𠂢)・流(㐬)・浄(争)・浅[淺](戔)・浜[濱](賓)・

浦(甫)・浪(良)・浮(孚)・浴(谷)・海(毎)・浸(侵の右辺)・消(肖)・涙(戻)・

涯(厓)・液(夜)・涼(京)・淑(叔)・淡(炎)・淫(㸒)・深(罙)・混(昆)・添(忝)・

清(青)・渇[渴](曷)・済(斉)・渉(歩)・渋[澁](歮)・渓[溪](奚)・減(咸)・

渡(度)・渦(咼)・温[溫](𥁕)・測(則)・港(巷)・湖(胡)・湧(勇)・湯(昜)・

湾[灣](彎)・湿[濕](㬎)・満[滿](㒼)・源(原)・準(隼)・溝(冓)・溶(容)・

溺(弱)・滅(烕)・滋(茲)・滑(骨)・滝(竜)・滞(帯)・滴(啇)・漁(魚)・漂(票)・

漆(桼)・漏(屚)・演(寅)・漠(莫)・漢(漢の旁)・漫(曼)・漬(責)・漸(斬)・

潔(絜)・潜[潛](朁)・潟(舄)・潤(閏)・潮(朝)・潰(貴)・澄(登)・激(敫)・

濁(蜀)・濃(農)・濫(監)・濯(翟)・瀬(頼)

新字体の中には旧字に戻してから音符を確定しなければならない字もありますが、( )内はすべて音符になっています。部首「氵さんずい」の常用漢字に関しては、「部首を除いた残りの部分がすべて音符」であるといえます。しかし、これは珍しいことです。なぜ氵(さんずい)の相方文字はすべて音符なのか? その理由は氵(さんずい)が水の変形した部首専用字であるため、相方の字が限定されることも理由のひとつと思われます。

木(きへん)85字の相方分析

では次に部首専用字として変形していない第4位の木へんについて見ましょう。この部に属する常用漢字は以下の85字です。[ ]内は旧字。画数順。

木:未・末・本・札・朱・朴・机・朽・杉・材・村・束・条[條]・来・杯・東・

松・坂・析・枕・林・枚・果・枝・枠・枢・枯・架・柄・某・染・柔・柱・柳・柵・

査・柿・栃・栄[榮]・栓・校・株・核・根・格・栽・桁・桃・案・桑・桜[櫻]・

桟[棧]・梅・梗・梨・械・棄・棋・棒・棚・棟・森・棺・椅・植・椎・検[檢]・

業・極・楷・楼[樓]・楽・概・構・様[樣]・槽・標・模・横・権[權]・樹・

橋・機・欄

まず氵部とおなじように、木とそれ以外の字に分けてみます。

「木+音符」のタイプに分けることのできるものが71字あります。( )内は音符。

札(乚)・朴(卜)・机(几)・朽(丂)・杉(彡)・材(才)・村(寸)・条[條](攸)・

杯(不)・枠(卆)・松(公)・坂(反)・析(斤)・枕(冘)・林(木)・枚(攵)・枝(支)・

枢(区)・枯(古)・栃[杤](万)・架(加)・柄(丙)・柔(矛)・柱(主)・柳(留の省)・

柵(冊)・査(且)・柿(市)・栄[榮](熒ケイの省)・栓(全)・校(交)・株(朱)・

核(亥)・根(艮)・格(各)・栽(𢦏)・桁(行)・桃(兆)・案(安)・桜[櫻](嬰)・

桟[棧](戔)・梅(毎)・梗(更)・梨(利)・械(戒)・棋(基)・棒(奉)・棚(朋)・

棟(東)・森(林)・棺(官)・椅(奇)・植(直)・椎(隹)・検[檢](僉)・業(丵)・

極(亟)・楷(皆)・楼[樓](婁)・概(既)・構(冓)・槽(曹)・標(票)・模(莫)・

権[權](雚)・横(黄)・橋(喬)・機(幾)・欄(闌)・樹(壴ジュ+寸)・様[樣](羊+永)

新字体の中には旧字に戻してから音符を確定しなければならない字もありますが、この69字は「木+音符」のかたちになっています。なお、最後の2字(樹・様)は、音符にさらに1字が加わった形です。

木部に木を分離できない字がある

木へんは氵部と異なった様相をみせます。氵部の漢字はすべて「氵+音符」だったのに対し、木へんには木を分離できない字、および無理に分離するとその本質が失われてしまう字があるのです。それが以下の13字です。

未・末・本・朱・束・来・東・果・桑・楽・某・棄・染

このうち、未・末・本・朱は指示文字、束・来・東・果・桑・楽は象形文字、某・棄・染は分解すると一体性を失う会意文字です。これらは「木+音符」にはできません。しかし、この中の字で、未・末・本・朱・束・来・東・果・楽・某は、それ自身が音符になります。つまり、もともと音符である字が、字体に木が含まれているため木へんに分類されているのです。

以上の分析から、木へんには木と一体になり分解不可能な(あるいは分解するのがむずかしい)文字がかなり含まれていることが分かります。

日部(にち・ひへん)44字の相方分析結果

次に日部(にち・ひへん)を分析してみましょう。日部は部首の第11位をしめます。この部に属する常用漢字は以下の44字(日を除く)です。[ ]内は旧字。画数順。

日:旦・旧・旨・早・旬・旺・昆・昇・明・易・昔・星・映・春・味・昨・昭・

是・昼・時・晩・普・景・晴・晶・暁[曉]・暇・暑・暖・暗・暦・暫・暮・

暴・曇・曖・曜・曲・更・書・曹・曽・替・最

(1)このうち、「日+音符」となるのは以下の24字です。( )内は音符。

旺(王)・昇(升)・星(生)・映(央)・昧(未)・昨(乍)・昭(召)・時(寺)・

晩(免)・景(京)・晴(青)・暁[曉](堯)・暇(叚)・暑(者)・暖(爰)・

暗(音)・暫(斬)・暮(莫)・曇(雲)・曖(愛)・曜(翟)・書(聿)・最(取)

旧字に戻してから音符とする字があるものの、これらの字は音符が分離できます。なお、星はさらに音符になります。

(2)まとまりがあって切り離せない字は以下の19字です。

旦・旧・旨・早・旬・昆・易・昔・春・是・昼・普・明・晶・暦・暴・曹・曽・替

これらの字はほとんどが会意文字であり、このうち、旦・旨・早・旬・昆・易・昔・春・是・普・明・暦・暴・曹・曽の15字は音符となります。

(3)この他、便宜的に日部に含めている字に以下の2字があります。

曲・更 なお、この2字も音符となります。

以上、部首「日にち・ひへん」には、「日+音符」の形になるものが半数近い24字あるものの、字体に日を含むため、自身が音符となる15字が含まれています。さらに新たな特徴として、日とはまったく関連のない字体である、曲・更が含まれていることが分かります。これは他に適当な部首がないため、やむを得ず日部に含めているのです。こうした現象は画数の少ない部首になると、さらに頻繁に出現します。現在の部首は約220しかないため、ここに入らない字は無理にどこかへ当てはめなければならないのです。以下にさらに画数のすくない部首を点検してみます。

矛盾をかかえこんだ画数の小さい部首

以下に画数の少ない部首に属する文字を分析してみます。ここでは常用漢字以外の文字も含めて考察します。

部首「一いち」の主な漢字

一:丁・七・三・上・下・丈・万・不・与・丙・世・且・丘・丞・両・並

意味を表すのは一だけで、その他の字は中に一を含むため便宜的に入っています。また、これらの字は同時に音符になります。ところで最後の並はなぜ一部なのか、よくわかりません。

部首「二に」の主な漢字

二:互・五・亘・亜・井・云・些・于

意味を表すのは二と些(二+音符「此」)だけで、残りは字体のなかに二が含まれているため便宜的に入っています。このうち、五・亘・亜・井・云・于は、音符になります。

部首「八はち」の主な漢字

八:共・兵・具・典・其・六・兼・公

意味を表すのは八だけで、残りは字体のなかに八が含まれているため便宜的に入っています。このすべてが音符になります。

部首「十じゅう」の主な漢字

十:廿・協・博・午・卒・卓・升・千・半・卑・南

十は数字の10の意味を表すのは廿(十がふたつ)、また、多い意で協・博があります。残りの午・卒・卓・升・千・半・卑・南は、字体のなかに十が含まれているため便宜的に入っています。これらの字は音符ともなります。

部首「亠なべぶた」の主な漢字

亠:亡・亢・亦・亥・交・京・享・亭・商・率

亠(なべぶた)は、屋根を表すかたちが変化したもので、京・享・亭は建物を表しています(このうち、京・享は音符になります)。残りは字体のなかに亠が含まれているため便宜的に入っています。このうち亡・亢・亦・亥・交・率は、音符になります。

部首「儿ひとあし」の主な漢字

儿ジン:允イン・元・兄・光・充・先・兆・克・児・兎・禿・免・党

儿は人の下部を表すことが多いので「ひとあし」と呼ばれます。この意味を持つのは、允・元・兄・光・充・先・克・児・禿・免・党で、二画の部首としては珍しく意味をあらわしています。残りの兆・兎は、字体に儿が含まれているため便宜的に入っています。また、儿部のすべての字が音符になります、。

以上、1~2画の主な部首を見てきましたが、これらの部首は意味を表す意符として使われることは儿(ひとあし)を除いて非常にまれであることが分かります。実際は、どこにも行き場所のない漢字を無理にあてはめる、仮置き場として使われています。ところが、こうした仮置き場には音符として重要な役割を果たしている文字がたくさんあります。つまり音符のたまり場になっているのです。

したがって部首は、(1)意味をあらわす意符としての役割に加え、(2)とくに画数のすくない部首は、分類しにくい音符のたまり場になっている、という二つの側面があることがわかります。

(2)音符とは何か

漢字音符とは漢字を構成する要素のうち、発音を司っている部分をいいます。例えば、橋キョウという字を構成する喬キョウは橋の発音(声)を司っているので音符(声符)といい、音符(声符)を含む字を形声文字(声符によって形づくられる文字)といいます。

私たちは音符というと、上記の喬キョウや、滴の啇テキ、昨の乍サクなど、特別な字を思い浮かべることが多いですが、漢字はすべて発音がありますので、どんな字も音符となる可能性があります。例えば、ある文字に、氵(水)をつければ、その文字の発音が名前となる川になります。こう考えると音符は特殊な字でなく、ごく普通の字でも手軽に音符として用いられる可能性があるのです。

部首が音符になる

こう考えると部首になっている文字が音符として使われることがあるという現象もお分かりいただけると思います。約6400字を収録する山本康喬編著『漢字音符字典』(東京堂出版)には、952の音符が建てられていますが、そのうち、部首を兼ねている音符は160字あります。

「漢字音符字典」の部首と音符を兼ねる字一覧 156字

以下に画数順に紹介します。( )内は音符家族(その音符が含まれている漢字の数。会意を含む)です。

1画 乙(2)

2画 二(6)・人(5)・儿(2)・入(10)・八(2)・冫(3)・几(6)・刀(6)・力(6)・ヒ(3)・十(11)・卜(6)・厂(2)・ム(4)・又(3)

3画 口(5)・土(8)・士(2)・夕(3)・大(3)・女(7)・子(6)・寸(9)・小(2)・尸(2)・山(5)・川(7)・工(18)・己(9)・巾(3)・干(20)・幺(8)・彡(6)・弋(3)

4画 心(4)・戈(2)・戸(8)・手(2)・支(9)・攵(3)・文(8)・斗(3)・斤(14)・方(17)・日(3)・木(10)・欠(9)・止(10)・殳(7)・比(15)・毛(8)・氏(5)・气(4)・水(2)・火(7)・爪(4)・父(3)・爻(5)・爿(5)・牙(18)・牛(5)・犬(7)

5画 玄(10)・玉(2)・瓜(8)・甘(12)・生(7)・田(9)・疋(13)・白(18)・皮(16)・目(3)・矛(7)・矢(5)・石(11)・示(3)・禾(8)・穴(2)・立(2)・母(5)

6画 竹(5)・米(5)・糸(4)・羊(18)・羽(3)・老(2)・而(4)・耳(6)・聿(8)・肉(3)・自(3)・至(16)・臼(4)・舌(6)・舛(7)・艮(14)・色(2)・艸(5)・虫(5)・血(4)・行(4)・衣(3)

7画 臣(2)・見(9)・角(5)・言(6)・谷(9)・豆(8)・豕(4)・貝(11)・赤(5)・足(4)・車(5)・辛(5)・辰(10)・邑(2)・酉(2)・里(14)

8画 金(5)・長(8)・門(6)・阜(2)・隶(3)・隹(20)・雨(2)・青(29)・非(21)・斉(17)

9画 面(5)・革(5)・韋(12)・韭(3)・音(6)・頁(2)・風(5)・食(5)・首(3)

10画 馬(6)・骨(6)・高(17)・鬯(2)・鬲(3)・鬼(12)

11画 魚(2)・鳥(7)・鹵(2)・鹿(7)・麻(12)・黄(5)・黒(6)・亀(2)

12画 歯(2)

13画 黽(7)・鼠(2)

16画 龍[竜](15)

17画 龠(3)

この表を一覧すると、こんな文字まで部首だったのか、と驚くことと思います。私たちがよく使っている部首は50~60字ですから、違和感を覚えるのも無理はありません。

( )内は音符家族の字数です。以上の結果を、部首字の音符家族数のベスト25をつくり、先に作成した常用漢字の部首ベスト25と並べたのが以下の表です。しかし、この表は部首が常用漢字数であって、音符は約6400字を収録する「漢字音符字典」の音符であるので、もとになる漢字数が異なることをご了承ください。

部首別所属漢字数のベスト25と、部首字別音符家族数のベスト25

※部首の順位は常用漢字数による。音符での順位は「漢字音符字典」(約6400字)による。

部首での順位 音符での順位

1位 氵(さんずい) 111字 1位 青セイ 29字

2位 イ(にんべん) 88字 2位 非ヒ 21字

3位 扌(てへん) 85字 3位 干カン 20字

4位 木(きへん) 85字 3位 隹スイ 20字

5位 口(くち) 70字 5位 牙ガ 18字

6位 言(ごんべん) 68字 5位 工コウ 18字

7位 糸(いとへん) 63字 5位 白ハク 18字

8位 辶(しんにゅう) 51字 5位 羊ヨウ 18字

9位 土(つち) 50字 9位 高コウ 17字

9位 月(つき・にく) 50字 9位 斉サイ 17字

11位 艹(くさかんむり) 46字 9位 方ホウ 17字

12位 日(にち・ひ) 45字 12位 至シ 16字

13位 心(こころ) 43字 12位 皮ヒ 16字

14位 宀(うかんむり) 36字 14位 比ヒ 15字

14位 女(おんな) 36字 14位 龍[竜]リュウ 15字

16位 貝(かい) 35字 16位 斤キン 14字

17位 忄(りっしんべん) 31字 16位 艮コン 14字

18位 金(かね) 31字 16位 里リ 14字

19位 阝(こざとへん) 30字 19位 疋ヒツ 13字

20位 刂(りっとう) 26字 19位 韋イ 12字

21位 竹(たけ) 25字 19位 鬼キ 12字

22位 力(ちから) 23字 19位 麻マ 12字

22位 禾(のぎへん) 23字 23位 十ジュウ 11字

24位 頁(おおがい) 22字 23位 石セキ 11字

25位 目(め) 20字 23位 貝バイ 11字

以上の結果から、部首の所属別漢字数の上位と部首字別の音符家族数の上位は、ほとんど重ならないことが分かります。部首の上位に属する字は、ほとんど部首専用に近いかたちで使われているのに対し、部首字で音符となる字は、ほとんど音符専用字として使われるからです。

では、上位ベスト25で唯一重なっている貝の字について、その部首に属する字と、音符になる字を並べてその違いを見ましょう。

部首「貝かい」に属する常用漢字 36字 ( )内は音符。それ以外は一体的な字。

貝:貞・負・財(才)・貢(工)・貧(分)・貨(化)・販(反)・貪(今)・貫・責・

貯(宁)・貴・買・貸(代)・費(弗)・貼(占)・貿(卯)・賀(加)・賂(各)・

賃(任)・賄(有)・資(次)・賊(戎)・賓・賛[贊](兟シン)・賜(易)・賞(尚)・

賠(咅)・賢(臤)・賦(武)・質・賭(者)・購(冓)・贈(曽)

部首「貝かい」には、「貝+音符」に属する字が26字あります。( )内はその音符です。

その他の8字(貞・負・貫・責・貴・買・質・賓)は、一体的な字(象形や会意)です。いずれの字も貝が財貨の意で含まれていますが、貞テイに含まれる貝は鼎(かなえ)の変形字であり例外です。なお、一体的な字の8字は音符にもなります。

「漢字音符字典」の音符「貝バイ」に属する字 11字

バイの音:貝バイ・買バイ・売[賣]バイ・唄バイ・狽バイ ハイの音:敗ハイ

ヒ・ヒイの音(会意):贔ヒ・ヒイ フの音(会意):負フ キの音(会意):屓キ・屭キ

貝はバイ・ハイの音で形声文字5字を作っています。また、会意文字となり、ヒ・ヒイ・フ・キの発音で会意文字4字を作ります。なお、買と負の2字が部首字と音符字の両方に出てきます。両字は一体化しており分離がむずかしいので貝部に入るとともに、買は発音がバイ(貝)であるため音符「貝」に属し、負は貝を含む会意文字として属しています。

まとめ

部首は漢字のなかの意符(意味を表す符号)として抽出され、これが多くの漢字字典の配列の基準として使われた。しかし、すべての漢字を部首で仕分けしたため、画数のすくない部首には意符と無関係の文字がたくさん詰め込まれるという矛盾をかかえている。これら部首と無関係な文字の多くは音符である。

一方、音符は漢字のなかの発音を表す符号として抽出された文字要素である。多くは部首と結びついて組合せ字となり、その文字の発音を表すが、時代の変化によって発音も変わるため、音符の発音変化も大きい。また、組み合わせによって異なった発音と意味に変化した会意文字は、厳密な意味で音符とは言えない。しかし、音符の多くが意符である部首にもなるように、これらは意味を持つ根源的な字であり、会意文字と形声文字を切り離して処理すべきではない。

部首になる字と音符になる字は、漢字の根幹をなす根本的な字(字根)であり、これらの字根が、あるときは意味を受け持ち、あるときは発音を受け持って、きわめて柔軟に対応することにより多くの漢字が出来上がっているのではないだろうか。

テーマ 部首と音符の関係

発表者 石沢誠司 ブログ「漢字の音符」編集者

音符を簡単に説明する方法として「部首(偏など)を除いた残りの部分(旁つくりなど)が音符であることが多い」という言い方をします。この説明はほぼ正解です。ほとんどの音符は部首と組み合わさって形声文字(または会意文字)を作っているからです。しかし、「ほぼ正解」ということは、「例外もある」ということです。本稿はこの例外を列挙して考察することによって、部首と音符の関係を解き明かしたいと思います。

(1)部首と何か

まず、部首とは何かについて説明します。現在の漢字辞典は収録している漢字を配列する方法として、ほとんどが部首による配列を採用しています。これは漢字が二つの要素から出来ている字が非常に多いことから考えだされた方法です。こうした組合せ漢字は主に意味を表す文字と、発音を表す文字が結びついている形声文字が多いのですが、このうち意味を表す文字を抜き出して部首とし、同じ部首をもつ漢字を集めて配列する方法が部首配列です。組合せ漢字でも意味や発音が変わってしまう会意文字でも、同じ部首があれば、ここに含めます。同じ部首のなかの字は、画数によって順序をつけて配列すれば、膨大な数となる漢字の配列も可能となります。

こうした部首による配列を初めて創り出し、自分の辞書で用いたのは、後漢の許慎(きょしん)です。彼は西暦100年に作った辞書『説文解字(せつもんかいじ)』に収録した9353字を部首により配列しました。彼は部首が意味を表す文字であることをかなり忠実に実行したため、『説文解字』の部首は540にもなってしまいました。この辞書では、男・半・冊・句・習・京もが部首になっています。

こうした多数の部首は検索に不便だったので、後の辞書から部首の数は減ってゆき、現在は清の時代に作られた『康煕字典(こうきじてん)』(1716年刊)に準拠にした220字前後の部首が使われています。この部首の減少はまた一面、部首は意味を表すという原則と対立する矛盾を大きくしました。

常用漢字では、どんな部首がよく使われているか

現在、多くの漢字字典で採用されている部首は約220ありますが、各部首に属する漢字数は大きな差があります。分かりやすくするため常用漢字2136字に限ってみると、上位60位で全体の75%を超えています。つまり、特定の数十の部首に多くの漢字が集中し、残りの部首には少ない漢字が分布するアンバランスなかたちになっているのです。

ではどんな部首がポピュラーなのでしょうか。ここで常用漢字の上位25を以下に紹介します。

1位 氵(さんずい) 111字

2位 イ(にんべん) 88字

3位 扌(てへん) 85字

4位 木(きへん) 85字

5位 口(くち) 70字

6位 言(ごんべん) 68字

7位 糸(いとへん) 63字

8位 辶(しんにゅう) 51字

9位 土(つち) 50字

9位 月(つき・にく) 50字

11位 艹(くさかんむり) 46字

12位 日(にち・ひ) 45字

13位 心(こころ) 43字

14位 宀(うかんむり) 36字

14位 女(おんな) 36字

16位 貝(かい) 35字

17位 忄(りっしんべん) 31字

18位 金(かね) 31字

19位 阝(こざとへん) 30字

20位 刂(りっとう) 26字

21位 竹(たけ) 25字

22位 力(ちから) 23字

22位 禾(のぎへん) 23字

24位 頁(おおがい) 22字

25位 目(め) 20字

上位25位の部首に含まれる字数は、1195字であり常用漢字(2136字)の56%を占めています。

さんずい(氵)の相方を分析してみる

では、ここで部首のトップを占める、さんずい(氵)についてその相方はどんな漢字で構成されているか分析してみましょう。以下が、さんずい(氵)部に属する字の一覧です。

氵部 111字

氾・汁・汎・汗・汚・江・池・沙・決・汽・沃・沈・沖・汰・没・沢・河・沸・

油・治・沼・沿・況・泊・泌・法・泡・泣・泥・注・泳・洋・洗・洞・津・洪・

活・派・流・浄・浅・浜・浦・浪・浮・浴・海・浸・消・涙・涯・液・涼・淑・

淡・淫・深・混・添・清・渇・済・渉・渋・渓・減・渡・渦・温・測・港・湖・

湧・湯・湾・湿・満・源・準・溝・溶・溺・滅・滋・滑・滝・滞・滴・漁・漂・

漆・漏・演・漠・漢・漫・漬・漸・潔・潜・潟・潤・潮・潰・澄・激・濁・濃・

濫・濯・瀬

以上の文字を氵とそれ以外の字とに分けてみます。( )の中は、氵を省いた字です。なお、簡略化された字である新字体は旧字に戻してから分離しています。

氾(㔾)・汁(十)・汎(凡)・汗(干)・汚(于の変形)・江(工)・池(也)・汰(太)・

決(夬)・汽(气)・沃(夭)・沈(冘)・沖(中)・沙(少)・没(殳)・沢[澤](睪)・

河(可)・沸(弗)・油(由)・治(台)・沼(召)・沿(㕣)・況(兄)・泊(白)・泌(必)・

法(去)・泡(包)・泣(立)・泥(尼)・注(主)・泳(永)・洋(羊)・洗(先)・洞(同)・

津(聿)・洪(共)・活(舌)・派(𠂢)・流(㐬)・浄(争)・浅[淺](戔)・浜[濱](賓)・

浦(甫)・浪(良)・浮(孚)・浴(谷)・海(毎)・浸(侵の右辺)・消(肖)・涙(戻)・

涯(厓)・液(夜)・涼(京)・淑(叔)・淡(炎)・淫(㸒)・深(罙)・混(昆)・添(忝)・

清(青)・渇[渴](曷)・済(斉)・渉(歩)・渋[澁](歮)・渓[溪](奚)・減(咸)・

渡(度)・渦(咼)・温[溫](𥁕)・測(則)・港(巷)・湖(胡)・湧(勇)・湯(昜)・

湾[灣](彎)・湿[濕](㬎)・満[滿](㒼)・源(原)・準(隼)・溝(冓)・溶(容)・

溺(弱)・滅(烕)・滋(茲)・滑(骨)・滝(竜)・滞(帯)・滴(啇)・漁(魚)・漂(票)・

漆(桼)・漏(屚)・演(寅)・漠(莫)・漢(漢の旁)・漫(曼)・漬(責)・漸(斬)・

潔(絜)・潜[潛](朁)・潟(舄)・潤(閏)・潮(朝)・潰(貴)・澄(登)・激(敫)・

濁(蜀)・濃(農)・濫(監)・濯(翟)・瀬(頼)

新字体の中には旧字に戻してから音符を確定しなければならない字もありますが、( )内はすべて音符になっています。部首「氵さんずい」の常用漢字に関しては、「部首を除いた残りの部分がすべて音符」であるといえます。しかし、これは珍しいことです。なぜ氵(さんずい)の相方文字はすべて音符なのか? その理由は氵(さんずい)が水の変形した部首専用字であるため、相方の字が限定されることも理由のひとつと思われます。

木(きへん)85字の相方分析

では次に部首専用字として変形していない第4位の木へんについて見ましょう。この部に属する常用漢字は以下の85字です。[ ]内は旧字。画数順。

木:未・末・本・札・朱・朴・机・朽・杉・材・村・束・条[條]・来・杯・東・

松・坂・析・枕・林・枚・果・枝・枠・枢・枯・架・柄・某・染・柔・柱・柳・柵・

査・柿・栃・栄[榮]・栓・校・株・核・根・格・栽・桁・桃・案・桑・桜[櫻]・

桟[棧]・梅・梗・梨・械・棄・棋・棒・棚・棟・森・棺・椅・植・椎・検[檢]・

業・極・楷・楼[樓]・楽・概・構・様[樣]・槽・標・模・横・権[權]・樹・

橋・機・欄

まず氵部とおなじように、木とそれ以外の字に分けてみます。

「木+音符」のタイプに分けることのできるものが71字あります。( )内は音符。

札(乚)・朴(卜)・机(几)・朽(丂)・杉(彡)・材(才)・村(寸)・条[條](攸)・

杯(不)・枠(卆)・松(公)・坂(反)・析(斤)・枕(冘)・林(木)・枚(攵)・枝(支)・

枢(区)・枯(古)・栃[杤](万)・架(加)・柄(丙)・柔(矛)・柱(主)・柳(留の省)・

柵(冊)・査(且)・柿(市)・栄[榮](熒ケイの省)・栓(全)・校(交)・株(朱)・

核(亥)・根(艮)・格(各)・栽(𢦏)・桁(行)・桃(兆)・案(安)・桜[櫻](嬰)・

桟[棧](戔)・梅(毎)・梗(更)・梨(利)・械(戒)・棋(基)・棒(奉)・棚(朋)・

棟(東)・森(林)・棺(官)・椅(奇)・植(直)・椎(隹)・検[檢](僉)・業(丵)・

極(亟)・楷(皆)・楼[樓](婁)・概(既)・構(冓)・槽(曹)・標(票)・模(莫)・

権[權](雚)・横(黄)・橋(喬)・機(幾)・欄(闌)・樹(壴ジュ+寸)・様[樣](羊+永)

新字体の中には旧字に戻してから音符を確定しなければならない字もありますが、この69字は「木+音符」のかたちになっています。なお、最後の2字(樹・様)は、音符にさらに1字が加わった形です。

木部に木を分離できない字がある

木へんは氵部と異なった様相をみせます。氵部の漢字はすべて「氵+音符」だったのに対し、木へんには木を分離できない字、および無理に分離するとその本質が失われてしまう字があるのです。それが以下の13字です。

未・末・本・朱・束・来・東・果・桑・楽・某・棄・染

このうち、未・末・本・朱は指示文字、束・来・東・果・桑・楽は象形文字、某・棄・染は分解すると一体性を失う会意文字です。これらは「木+音符」にはできません。しかし、この中の字で、未・末・本・朱・束・来・東・果・楽・某は、それ自身が音符になります。つまり、もともと音符である字が、字体に木が含まれているため木へんに分類されているのです。

以上の分析から、木へんには木と一体になり分解不可能な(あるいは分解するのがむずかしい)文字がかなり含まれていることが分かります。

日部(にち・ひへん)44字の相方分析結果

次に日部(にち・ひへん)を分析してみましょう。日部は部首の第11位をしめます。この部に属する常用漢字は以下の44字(日を除く)です。[ ]内は旧字。画数順。

日:旦・旧・旨・早・旬・旺・昆・昇・明・易・昔・星・映・春・味・昨・昭・

是・昼・時・晩・普・景・晴・晶・暁[曉]・暇・暑・暖・暗・暦・暫・暮・

暴・曇・曖・曜・曲・更・書・曹・曽・替・最

(1)このうち、「日+音符」となるのは以下の24字です。( )内は音符。

旺(王)・昇(升)・星(生)・映(央)・昧(未)・昨(乍)・昭(召)・時(寺)・

晩(免)・景(京)・晴(青)・暁[曉](堯)・暇(叚)・暑(者)・暖(爰)・

暗(音)・暫(斬)・暮(莫)・曇(雲)・曖(愛)・曜(翟)・書(聿)・最(取)

旧字に戻してから音符とする字があるものの、これらの字は音符が分離できます。なお、星はさらに音符になります。

(2)まとまりがあって切り離せない字は以下の19字です。

旦・旧・旨・早・旬・昆・易・昔・春・是・昼・普・明・晶・暦・暴・曹・曽・替

これらの字はほとんどが会意文字であり、このうち、旦・旨・早・旬・昆・易・昔・春・是・普・明・暦・暴・曹・曽の15字は音符となります。

(3)この他、便宜的に日部に含めている字に以下の2字があります。

曲・更 なお、この2字も音符となります。

以上、部首「日にち・ひへん」には、「日+音符」の形になるものが半数近い24字あるものの、字体に日を含むため、自身が音符となる15字が含まれています。さらに新たな特徴として、日とはまったく関連のない字体である、曲・更が含まれていることが分かります。これは他に適当な部首がないため、やむを得ず日部に含めているのです。こうした現象は画数の少ない部首になると、さらに頻繁に出現します。現在の部首は約220しかないため、ここに入らない字は無理にどこかへ当てはめなければならないのです。以下にさらに画数のすくない部首を点検してみます。

矛盾をかかえこんだ画数の小さい部首

以下に画数の少ない部首に属する文字を分析してみます。ここでは常用漢字以外の文字も含めて考察します。

部首「一いち」の主な漢字

一:丁・七・三・上・下・丈・万・不・与・丙・世・且・丘・丞・両・並

意味を表すのは一だけで、その他の字は中に一を含むため便宜的に入っています。また、これらの字は同時に音符になります。ところで最後の並はなぜ一部なのか、よくわかりません。

部首「二に」の主な漢字

二:互・五・亘・亜・井・云・些・于

意味を表すのは二と些(二+音符「此」)だけで、残りは字体のなかに二が含まれているため便宜的に入っています。このうち、五・亘・亜・井・云・于は、音符になります。

部首「八はち」の主な漢字

八:共・兵・具・典・其・六・兼・公

意味を表すのは八だけで、残りは字体のなかに八が含まれているため便宜的に入っています。このすべてが音符になります。

部首「十じゅう」の主な漢字

十:廿・協・博・午・卒・卓・升・千・半・卑・南

十は数字の10の意味を表すのは廿(十がふたつ)、また、多い意で協・博があります。残りの午・卒・卓・升・千・半・卑・南は、字体のなかに十が含まれているため便宜的に入っています。これらの字は音符ともなります。

部首「亠なべぶた」の主な漢字

亠:亡・亢・亦・亥・交・京・享・亭・商・率

亠(なべぶた)は、屋根を表すかたちが変化したもので、京・享・亭は建物を表しています(このうち、京・享は音符になります)。残りは字体のなかに亠が含まれているため便宜的に入っています。このうち亡・亢・亦・亥・交・率は、音符になります。

部首「儿ひとあし」の主な漢字

儿ジン:允イン・元・兄・光・充・先・兆・克・児・兎・禿・免・党

儿は人の下部を表すことが多いので「ひとあし」と呼ばれます。この意味を持つのは、允・元・兄・光・充・先・克・児・禿・免・党で、二画の部首としては珍しく意味をあらわしています。残りの兆・兎は、字体に儿が含まれているため便宜的に入っています。また、儿部のすべての字が音符になります、。

以上、1~2画の主な部首を見てきましたが、これらの部首は意味を表す意符として使われることは儿(ひとあし)を除いて非常にまれであることが分かります。実際は、どこにも行き場所のない漢字を無理にあてはめる、仮置き場として使われています。ところが、こうした仮置き場には音符として重要な役割を果たしている文字がたくさんあります。つまり音符のたまり場になっているのです。

したがって部首は、(1)意味をあらわす意符としての役割に加え、(2)とくに画数のすくない部首は、分類しにくい音符のたまり場になっている、という二つの側面があることがわかります。

(2)音符とは何か

漢字音符とは漢字を構成する要素のうち、発音を司っている部分をいいます。例えば、橋キョウという字を構成する喬キョウは橋の発音(声)を司っているので音符(声符)といい、音符(声符)を含む字を形声文字(声符によって形づくられる文字)といいます。

私たちは音符というと、上記の喬キョウや、滴の啇テキ、昨の乍サクなど、特別な字を思い浮かべることが多いですが、漢字はすべて発音がありますので、どんな字も音符となる可能性があります。例えば、ある文字に、氵(水)をつければ、その文字の発音が名前となる川になります。こう考えると音符は特殊な字でなく、ごく普通の字でも手軽に音符として用いられる可能性があるのです。

部首が音符になる

こう考えると部首になっている文字が音符として使われることがあるという現象もお分かりいただけると思います。約6400字を収録する山本康喬編著『漢字音符字典』(東京堂出版)には、952の音符が建てられていますが、そのうち、部首を兼ねている音符は160字あります。

「漢字音符字典」の部首と音符を兼ねる字一覧 156字

以下に画数順に紹介します。( )内は音符家族(その音符が含まれている漢字の数。会意を含む)です。

1画 乙(2)

2画 二(6)・人(5)・儿(2)・入(10)・八(2)・冫(3)・几(6)・刀(6)・力(6)・ヒ(3)・十(11)・卜(6)・厂(2)・ム(4)・又(3)

3画 口(5)・土(8)・士(2)・夕(3)・大(3)・女(7)・子(6)・寸(9)・小(2)・尸(2)・山(5)・川(7)・工(18)・己(9)・巾(3)・干(20)・幺(8)・彡(6)・弋(3)

4画 心(4)・戈(2)・戸(8)・手(2)・支(9)・攵(3)・文(8)・斗(3)・斤(14)・方(17)・日(3)・木(10)・欠(9)・止(10)・殳(7)・比(15)・毛(8)・氏(5)・气(4)・水(2)・火(7)・爪(4)・父(3)・爻(5)・爿(5)・牙(18)・牛(5)・犬(7)

5画 玄(10)・玉(2)・瓜(8)・甘(12)・生(7)・田(9)・疋(13)・白(18)・皮(16)・目(3)・矛(7)・矢(5)・石(11)・示(3)・禾(8)・穴(2)・立(2)・母(5)

6画 竹(5)・米(5)・糸(4)・羊(18)・羽(3)・老(2)・而(4)・耳(6)・聿(8)・肉(3)・自(3)・至(16)・臼(4)・舌(6)・舛(7)・艮(14)・色(2)・艸(5)・虫(5)・血(4)・行(4)・衣(3)

7画 臣(2)・見(9)・角(5)・言(6)・谷(9)・豆(8)・豕(4)・貝(11)・赤(5)・足(4)・車(5)・辛(5)・辰(10)・邑(2)・酉(2)・里(14)

8画 金(5)・長(8)・門(6)・阜(2)・隶(3)・隹(20)・雨(2)・青(29)・非(21)・斉(17)

9画 面(5)・革(5)・韋(12)・韭(3)・音(6)・頁(2)・風(5)・食(5)・首(3)

10画 馬(6)・骨(6)・高(17)・鬯(2)・鬲(3)・鬼(12)

11画 魚(2)・鳥(7)・鹵(2)・鹿(7)・麻(12)・黄(5)・黒(6)・亀(2)

12画 歯(2)

13画 黽(7)・鼠(2)

16画 龍[竜](15)

17画 龠(3)

この表を一覧すると、こんな文字まで部首だったのか、と驚くことと思います。私たちがよく使っている部首は50~60字ですから、違和感を覚えるのも無理はありません。

( )内は音符家族の字数です。以上の結果を、部首字の音符家族数のベスト25をつくり、先に作成した常用漢字の部首ベスト25と並べたのが以下の表です。しかし、この表は部首が常用漢字数であって、音符は約6400字を収録する「漢字音符字典」の音符であるので、もとになる漢字数が異なることをご了承ください。

部首別所属漢字数のベスト25と、部首字別音符家族数のベスト25

※部首の順位は常用漢字数による。音符での順位は「漢字音符字典」(約6400字)による。

部首での順位 音符での順位

1位 氵(さんずい) 111字 1位 青セイ 29字

2位 イ(にんべん) 88字 2位 非ヒ 21字

3位 扌(てへん) 85字 3位 干カン 20字

4位 木(きへん) 85字 3位 隹スイ 20字

5位 口(くち) 70字 5位 牙ガ 18字

6位 言(ごんべん) 68字 5位 工コウ 18字

7位 糸(いとへん) 63字 5位 白ハク 18字

8位 辶(しんにゅう) 51字 5位 羊ヨウ 18字

9位 土(つち) 50字 9位 高コウ 17字

9位 月(つき・にく) 50字 9位 斉サイ 17字

11位 艹(くさかんむり) 46字 9位 方ホウ 17字

12位 日(にち・ひ) 45字 12位 至シ 16字

13位 心(こころ) 43字 12位 皮ヒ 16字

14位 宀(うかんむり) 36字 14位 比ヒ 15字

14位 女(おんな) 36字 14位 龍[竜]リュウ 15字

16位 貝(かい) 35字 16位 斤キン 14字

17位 忄(りっしんべん) 31字 16位 艮コン 14字

18位 金(かね) 31字 16位 里リ 14字

19位 阝(こざとへん) 30字 19位 疋ヒツ 13字

20位 刂(りっとう) 26字 19位 韋イ 12字

21位 竹(たけ) 25字 19位 鬼キ 12字

22位 力(ちから) 23字 19位 麻マ 12字

22位 禾(のぎへん) 23字 23位 十ジュウ 11字

24位 頁(おおがい) 22字 23位 石セキ 11字

25位 目(め) 20字 23位 貝バイ 11字

以上の結果から、部首の所属別漢字数の上位と部首字別の音符家族数の上位は、ほとんど重ならないことが分かります。部首の上位に属する字は、ほとんど部首専用に近いかたちで使われているのに対し、部首字で音符となる字は、ほとんど音符専用字として使われるからです。

では、上位ベスト25で唯一重なっている貝の字について、その部首に属する字と、音符になる字を並べてその違いを見ましょう。

部首「貝かい」に属する常用漢字 36字 ( )内は音符。それ以外は一体的な字。

貝:貞・負・財(才)・貢(工)・貧(分)・貨(化)・販(反)・貪(今)・貫・責・

貯(宁)・貴・買・貸(代)・費(弗)・貼(占)・貿(卯)・賀(加)・賂(各)・

賃(任)・賄(有)・資(次)・賊(戎)・賓・賛[贊](兟シン)・賜(易)・賞(尚)・

賠(咅)・賢(臤)・賦(武)・質・賭(者)・購(冓)・贈(曽)

部首「貝かい」には、「貝+音符」に属する字が26字あります。( )内はその音符です。

その他の8字(貞・負・貫・責・貴・買・質・賓)は、一体的な字(象形や会意)です。いずれの字も貝が財貨の意で含まれていますが、貞テイに含まれる貝は鼎(かなえ)の変形字であり例外です。なお、一体的な字の8字は音符にもなります。

「漢字音符字典」の音符「貝バイ」に属する字 11字

バイの音:貝バイ・買バイ・売[賣]バイ・唄バイ・狽バイ ハイの音:敗ハイ

ヒ・ヒイの音(会意):贔ヒ・ヒイ フの音(会意):負フ キの音(会意):屓キ・屭キ

貝はバイ・ハイの音で形声文字5字を作っています。また、会意文字となり、ヒ・ヒイ・フ・キの発音で会意文字4字を作ります。なお、買と負の2字が部首字と音符字の両方に出てきます。両字は一体化しており分離がむずかしいので貝部に入るとともに、買は発音がバイ(貝)であるため音符「貝」に属し、負は貝を含む会意文字として属しています。

まとめ

部首は漢字のなかの意符(意味を表す符号)として抽出され、これが多くの漢字字典の配列の基準として使われた。しかし、すべての漢字を部首で仕分けしたため、画数のすくない部首には意符と無関係の文字がたくさん詰め込まれるという矛盾をかかえている。これら部首と無関係な文字の多くは音符である。

一方、音符は漢字のなかの発音を表す符号として抽出された文字要素である。多くは部首と結びついて組合せ字となり、その文字の発音を表すが、時代の変化によって発音も変わるため、音符の発音変化も大きい。また、組み合わせによって異なった発音と意味に変化した会意文字は、厳密な意味で音符とは言えない。しかし、音符の多くが意符である部首にもなるように、これらは意味を持つ根源的な字であり、会意文字と形声文字を切り離して処理すべきではない。

部首になる字と音符になる字は、漢字の根幹をなす根本的な字(字根)であり、これらの字根が、あるときは意味を受け持ち、あるときは発音を受け持って、きわめて柔軟に対応することにより多くの漢字が出来上がっているのではないだろうか。

『学生识字快车(学生識字快車)』

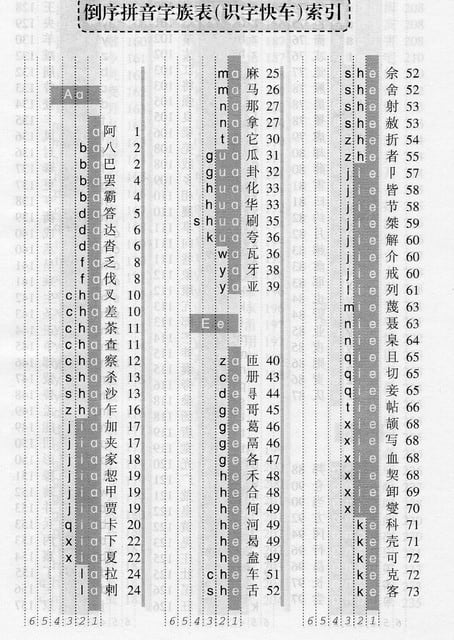

『学生识字快车(学生識字快車)』 『倒序現代漢語字典』

『倒序現代漢語字典』

中(zhong)の左ページ

中(zhong)の左ページ 中(zhong)の右ページ

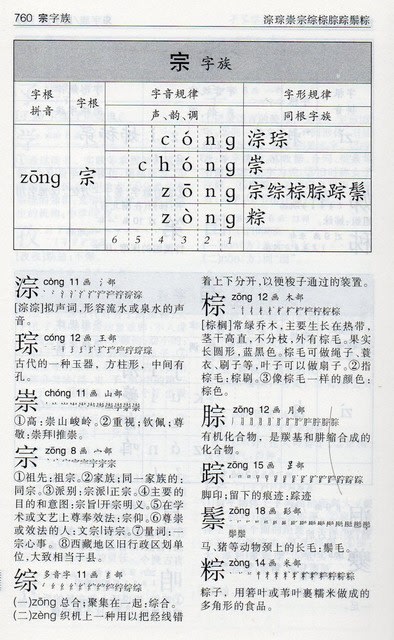

中(zhong)の右ページ 900ページを超える『学生識字快車』

900ページを超える『学生識字快車』

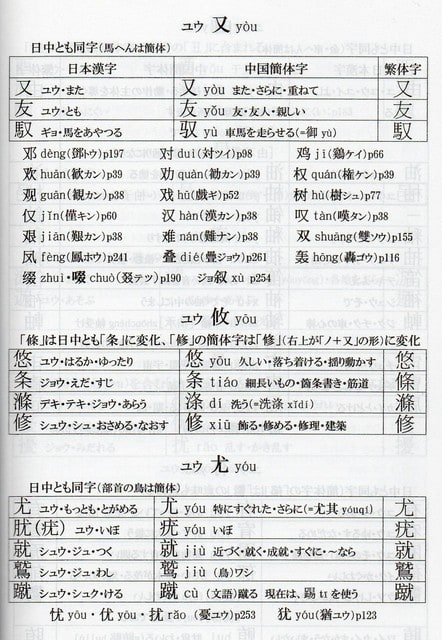

「学生識字快車」の又族のページ

「学生識字快車」の又族のページ 「早わかり簡体字字典」の「又ユウ」のページ

「早わかり簡体字字典」の「又ユウ」のページ