爾[尓] ジ・なんじ 爻部 ěr

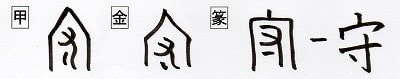

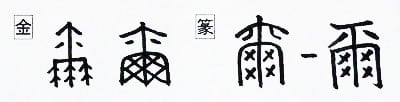

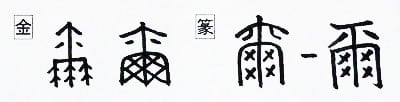

解字 爾ジは何を描いているのか。さまざまな説がありはっきりしない。[角川新字源]は「糸車のかたちの象形」とする。後漢の[説文解字]は「冂ケイ(=窓枠)に従い、㸚(格子の飾り)に従う。此(これ)與(と)爽ソウは同意」とし、「字統」も「人の正面形の上半身とその胸に㸚の文様を加えた形で爽ソウに近い」とし、人体に模様を描いた(入れ墨をした)爽との類似を指摘とする。

一方、金文の意味をみると、繁華ハンカ(花が咲き乱れる)、盛美(非常に美しい)の意味で用いられているが、また二人称の「なんじ(爾)」の意味もある[簡明金文詞典]。「なんじ(爾)」の意味は仮借カシャ(当て字)とすると、本来の意味は繁華・盛美である。そこで[新漢語林]は「美しく輝く花の象形」とする。しかし、初形の金文は、花の形とは思えない。以上のことから私は「色糸の結び飾り」ではないかと推測する。現在の中国で「結」または「絡子」と呼ばれており、写真のような結び飾りである。

現代中国の結び飾り(ネット検索画面から)

現代中国の結び飾り(ネット検索画面から)

金文から現代字まで、色糸を編んだ吊し飾りの象形と思われる(私見)。しかし、意味は二人称の代名詞となり、また、助字の、その・それ・これ・この、になる。(新字体で用いられるとき、爾⇒尓に略される。)

意味 (1)なんじ(爾)。おまえ。二人称の代名詞。「爾曹ジソウ」(なんじら)「爾俸爾禄ジホウジロク」(なんじらの俸禄ホウロク[報酬の米や銭。ふち])(2)その。それ。この。これ。助字。「爾後ジゴ」(そののち)「爾今ジコン」(今から)「爾来ジライ」(それ以来)(3)しかり。そのとおりである。「慥慥爾ゾウゾウジ」(篤実なさまそのものである)(4)うつくしい。花が咲き満ちているさま。はなやか。「麗爾レイジ」(きらびやか。はなやかで美しい) (5)ほほえむ。(=薾)。「莞爾カンジ」(にっこりほほえむ)(6)ちかい。卑近。

イメージ

「なんじ(仮借)」(爾・儞・禰)

金文の意味である「繁華・盛美」(薾)

「形声字」(璽・弥・瀰・邇)

音の変化 ジ:爾・儞・璽・薾・邇 デイ:禰 ビ:弥・瀰

なんじ

儞(你) ジ・ニ・なんじ イ部 nǐ

解字 「イ(ひと)+爾(なんじ)」の会意形声。爾(なんじ)の意味を、イ(ひと)をつけて表した字。中国で略字の你ニは、英語のyouと同じ意味で広く用いられている。

意味 なんじ(儞)。(=爾)。あなた。そなた。

禰(祢) デイ・ネ 示部 mí

解字 「示(祭壇)+爾(なんじ)」の会意形声。祭壇に祀ったあなた(なんじ)。祖先を祀る宗廟で、位牌に祀ってからの父をいう。

意味 (1)父のおたまや。廟にまつった父。「禰祖デイソ」(父と祖先のみたまや)(2)[国]ねぎ(禰宜=祢宜ねぎ)。宮司の命をうけ祭祀に奉仕する神官。

色糸の結び飾り

薾 ジ 艸部 ěr

解字 「艸(くさばな)+爾(繁華)」の会意形声。金文は繁華(花が咲き乱れる)の意味があり艸をつけて、その意味を強調した字。花がさかんに咲いているさま。

意味 花がさかんに咲く。「莞薾カンジ」(花がひらいたようにっこりほほえむ=莞爾。莞は、ほほえむ意。)「莞薾一笑カンジイッショウ」(笑ってほほえむ)

形声字

璽 ジ・しるし 玉部 xǐ

清代の玉璽

清代の玉璽

解字 「玉(貴石)+爾(ジ)」の形声。玉製の王者の印章を璽という。秦以前はひろく諸侯や卿大夫の印章を指したが、秦の始皇帝から皇帝の印章をさす言葉として用いられた。日本では天皇の印章をさす。玉璽につける飾り紐を綬ジュという。

意味 しるし(璽)。はん。天子の印章に限っていう。「玉璽ギョクジ」(天子の印章)「御璽ギョジ」(天皇の印)「璽綬ジジュ」(天子の印と飾り紐。また、転じて、天子の印)

弥[彌] ビ・ミ・や 弓部 mí・mǐ

解字 旧字は彌で、「弓(ゆみ)+爾(ビ)」 の形声。ビは弭ビ(ゆはず)に通じる。ゆはずは弓の両端にあり、弦輪(つるわ)を掛ける部分。耳のかたちに似ているので弭ビと書く。弓を引くと両端のゆはずに力が伝わるので、「端までゆきわたる」意となる。新字体は、旧字の爾 ⇒ 尓に変化した。

意味 (1)あまねし。ひろくゆきわたる。「弥漫ビマン」(一面に広がる)「弥縫ビホウ」(広くひろがるほころびを縫いつくろう=根本的な解決でなく一時的にとりつくろう) (2)時を経る。ひさしい。「弥久ビキュウ」 (3)いよいよ。ますます。 (4)梵語の音訳語。「弥陀ミダ」「弥勒菩薩ミロクボサツ」 (5)[国]いや(弥)。や(弥)。「いよいよ」の意。「弥栄いやさか」(いよいよ栄える)「弥生やよい」(旧暦三月の別名・イヤオイ[草木がいよいよ生い茂る]の転)

瀰 ビ・ミ 氵部 mí

解字 「氵(水)+彌ビ・ミ(あまねし)」の会意形声。水があまねくみちあふれること。

意味 (1)みちる。はびこる。水が満ちあふれるさま。「瀰瀰ビビ」(①水がみちあふれるさま。②水の流れるさま) (2)ひろい。はるか。水のはてしなく広いさま。「瀰茫ビボウ」(広くはてしないさま)「瀰漫ビマン」(広がりはびこる)「瀰迤ビイ」(広く平らかなさま)

邇 ジ・二・ちかい 辶部 ěr

解字 爾には近い意があり、これに辵(辶)をつけて近い意とした字。[説文解字]は「近き也(なり)。辵(辶)に従い爾の聲(声)」とする。

意味 (1)ちかい(邇い)。「邇遐ジカ」(近いのと遠いのと。遠近)「邇言ジゲン」(身近なことば。わかりやすい言葉)「邇来ジライ」(①近ごろ。近来。②その後) (2)ちかづく。「密邇ミツジ」(近づいて接する。よりそう)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

解字 爾ジは何を描いているのか。さまざまな説がありはっきりしない。[角川新字源]は「糸車のかたちの象形」とする。後漢の[説文解字]は「冂ケイ(=窓枠)に従い、㸚(格子の飾り)に従う。此(これ)與(と)爽ソウは同意」とし、「字統」も「人の正面形の上半身とその胸に㸚の文様を加えた形で爽ソウに近い」とし、人体に模様を描いた(入れ墨をした)爽との類似を指摘とする。

一方、金文の意味をみると、繁華ハンカ(花が咲き乱れる)、盛美(非常に美しい)の意味で用いられているが、また二人称の「なんじ(爾)」の意味もある[簡明金文詞典]。「なんじ(爾)」の意味は仮借カシャ(当て字)とすると、本来の意味は繁華・盛美である。そこで[新漢語林]は「美しく輝く花の象形」とする。しかし、初形の金文は、花の形とは思えない。以上のことから私は「色糸の結び飾り」ではないかと推測する。現在の中国で「結」または「絡子」と呼ばれており、写真のような結び飾りである。

現代中国の結び飾り(ネット検索画面から)

現代中国の結び飾り(ネット検索画面から)金文から現代字まで、色糸を編んだ吊し飾りの象形と思われる(私見)。しかし、意味は二人称の代名詞となり、また、助字の、その・それ・これ・この、になる。(新字体で用いられるとき、爾⇒尓に略される。)

意味 (1)なんじ(爾)。おまえ。二人称の代名詞。「爾曹ジソウ」(なんじら)「爾俸爾禄ジホウジロク」(なんじらの俸禄ホウロク[報酬の米や銭。ふち])(2)その。それ。この。これ。助字。「爾後ジゴ」(そののち)「爾今ジコン」(今から)「爾来ジライ」(それ以来)(3)しかり。そのとおりである。「慥慥爾ゾウゾウジ」(篤実なさまそのものである)(4)うつくしい。花が咲き満ちているさま。はなやか。「麗爾レイジ」(きらびやか。はなやかで美しい) (5)ほほえむ。(=薾)。「莞爾カンジ」(にっこりほほえむ)(6)ちかい。卑近。

イメージ

「なんじ(仮借)」(爾・儞・禰)

金文の意味である「繁華・盛美」(薾)

「形声字」(璽・弥・瀰・邇)

音の変化 ジ:爾・儞・璽・薾・邇 デイ:禰 ビ:弥・瀰

なんじ

儞(你) ジ・ニ・なんじ イ部 nǐ

解字 「イ(ひと)+爾(なんじ)」の会意形声。爾(なんじ)の意味を、イ(ひと)をつけて表した字。中国で略字の你ニは、英語のyouと同じ意味で広く用いられている。

意味 なんじ(儞)。(=爾)。あなた。そなた。

禰(祢) デイ・ネ 示部 mí

解字 「示(祭壇)+爾(なんじ)」の会意形声。祭壇に祀ったあなた(なんじ)。祖先を祀る宗廟で、位牌に祀ってからの父をいう。

意味 (1)父のおたまや。廟にまつった父。「禰祖デイソ」(父と祖先のみたまや)(2)[国]ねぎ(禰宜=祢宜ねぎ)。宮司の命をうけ祭祀に奉仕する神官。

色糸の結び飾り

薾 ジ 艸部 ěr

解字 「艸(くさばな)+爾(繁華)」の会意形声。金文は繁華(花が咲き乱れる)の意味があり艸をつけて、その意味を強調した字。花がさかんに咲いているさま。

意味 花がさかんに咲く。「莞薾カンジ」(花がひらいたようにっこりほほえむ=莞爾。莞は、ほほえむ意。)「莞薾一笑カンジイッショウ」(笑ってほほえむ)

形声字

璽 ジ・しるし 玉部 xǐ

清代の玉璽

清代の玉璽 解字 「玉(貴石)+爾(ジ)」の形声。玉製の王者の印章を璽という。秦以前はひろく諸侯や卿大夫の印章を指したが、秦の始皇帝から皇帝の印章をさす言葉として用いられた。日本では天皇の印章をさす。玉璽につける飾り紐を綬ジュという。

意味 しるし(璽)。はん。天子の印章に限っていう。「玉璽ギョクジ」(天子の印章)「御璽ギョジ」(天皇の印)「璽綬ジジュ」(天子の印と飾り紐。また、転じて、天子の印)

弥[彌] ビ・ミ・や 弓部 mí・mǐ

解字 旧字は彌で、「弓(ゆみ)+爾(ビ)」 の形声。ビは弭ビ(ゆはず)に通じる。ゆはずは弓の両端にあり、弦輪(つるわ)を掛ける部分。耳のかたちに似ているので弭ビと書く。弓を引くと両端のゆはずに力が伝わるので、「端までゆきわたる」意となる。新字体は、旧字の爾 ⇒ 尓に変化した。

意味 (1)あまねし。ひろくゆきわたる。「弥漫ビマン」(一面に広がる)「弥縫ビホウ」(広くひろがるほころびを縫いつくろう=根本的な解決でなく一時的にとりつくろう) (2)時を経る。ひさしい。「弥久ビキュウ」 (3)いよいよ。ますます。 (4)梵語の音訳語。「弥陀ミダ」「弥勒菩薩ミロクボサツ」 (5)[国]いや(弥)。や(弥)。「いよいよ」の意。「弥栄いやさか」(いよいよ栄える)「弥生やよい」(旧暦三月の別名・イヤオイ[草木がいよいよ生い茂る]の転)

瀰 ビ・ミ 氵部 mí

解字 「氵(水)+彌ビ・ミ(あまねし)」の会意形声。水があまねくみちあふれること。

意味 (1)みちる。はびこる。水が満ちあふれるさま。「瀰瀰ビビ」(①水がみちあふれるさま。②水の流れるさま) (2)ひろい。はるか。水のはてしなく広いさま。「瀰茫ビボウ」(広くはてしないさま)「瀰漫ビマン」(広がりはびこる)「瀰迤ビイ」(広く平らかなさま)

邇 ジ・二・ちかい 辶部 ěr

解字 爾には近い意があり、これに辵(辶)をつけて近い意とした字。[説文解字]は「近き也(なり)。辵(辶)に従い爾の聲(声)」とする。

意味 (1)ちかい(邇い)。「邇遐ジカ」(近いのと遠いのと。遠近)「邇言ジゲン」(身近なことば。わかりやすい言葉)「邇来ジライ」(①近ごろ。近来。②その後) (2)ちかづく。「密邇ミツジ」(近づいて接する。よりそう)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。