「緑リョク」と「縁エン」は良く似ている。違いは緑の右下が「水」に似た形、縁の右下は、「豕シ(ぶた)」(上の字と一が重複する)である。ところが、糸へんを取り去ると、「彔ロク」と「彖タン」という異なる字になってしまう。これは、常用漢字になると上部が彑(けいがしら)からヨの下部が出た形に変化するためである。「彑」が見慣れないので、ヨに似た形のほうが覚えやすいと思って変えたのだろう。

そこで、彑(けいがしら)がつく「彔ロク」と「彖タン」の違いを見てみよう。

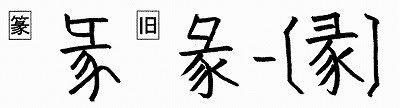

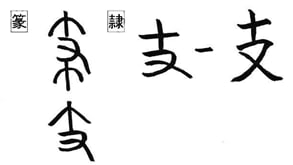

彔 ロク <キリで木を刻み、木くずが飛び散る>

彔 ロク 彑部けいがしら

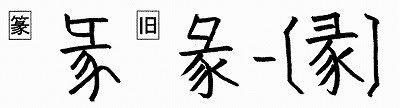

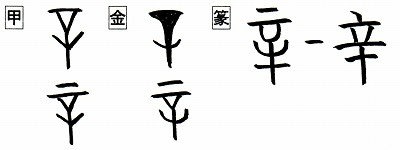

解字 錐キリ状の道具で木を刻み、木屑が飛び散る形の象形。甲骨文・金文の形は、まさにその道具が使われているさまを示している[字統]。篆文は他の字と混同して形が変わり、現代字は「彑(けいがしら)+水の変形」に変化した。彔を音符に含む字は、「きざむ・けずる」、けずったものが「こぼれおちる」イメージを持つ。新字体では、上の彑⇒ヨの下部が出た形に変化する。

意味 きざむ。木をきざむ。きり。

イメージ

「きざむ・けずる」(菉・緑・録・剥)

音の変化 ロク:録 リョク:菉・緑 ハク:剥

きざむ・けずる

菉 リョク・ロク 艸部

①

①  ②

②

①きざんだ染料材料のかりやす(刈安)正美屋HPより

②カリヤスの葉と茎(三河の植物観察)

解字 「艸(草)+彔(きざむ)」の会意形声。葉や茎をきざんで煮出し、染料とするカリヤスのこと。

意味 (1)草の名。かりやす。こぶなぐさ。イネ科の一年草。葉は竹の葉に似た緑色。茎・葉を萌黄色の染料とする。(2)かりやすの草の色。緑色。「菉竹猗猗ロクチクイイ」(かりやすと竹のみどり色が美しく盛んなさま)

緑 リョク・ロク・みどり 糸部

解字 旧字は綠で、「糸(いと)+彔(=菉リョク(カリヤス)の略体)」の会意形声。菉リョクは葉や茎をきざんで煮出し、染料とするカリヤスのこと。カリヤスの葉はみどり色なので、みどりの糸で緑色の意。なおカリヤスで染めた糸は萌黄色なので、染めて緑色にするには藍アイで藍色に染めてからカリヤスで染めて緑色にする。新字体は緑に変化。

意味 みどり(緑)。みどり色。青と黄の間色。草木の新芽や若葉。草木。「緑化リョクカ」「緑地リョクチ」「緑茶リョクチャ」「緑青ロクショウ」(銅の表面に生ずるさび)

録 ロク・しるす 金部

解字 旧字は錄で、「金(金属)+彔(きざむ)」の会意形声。青銅などの金属の表面に文字などを刻みつけることを録という。記録技術の発達により録音・録画など音や画を記録するのにも用いる。新字体は録に変化。

意味 (1)しるす(録す)。文字を刻みつける。写し取る。おさめておく。「記録キロク」「録音ロクオン」「録画ロクガ」 (2)書きしるしたもの。「目録モクロク」「図録ズロク」「実録ジツロク」

剥 ハク・はぐ・はがす・はがれる・はげる 刂部

解字 旧字は剝で、「刂(刀)+彔(けずる)」の会意形声。刀でけずって表面をはがすこと。新字体は剥に変化。

意味 (1)はぐ(剥ぐ)。はがす(剥がす)。はぎとる。むく。「剥奪ハクダツ」「剥製ハクセイ」(動物の皮を剥いで中に詰め物をして製作する外見がそっくりな物) (2)はがれる(剥がれる)。はげる(剥げる)。はなれる。はげおちる。「剥落ハクラク」「剥離ハクリ」

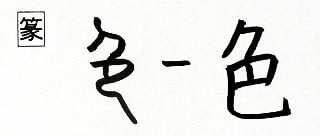

彖 タン <へり・ふち>

彖 タン 彑部けいがしら

解字 篆文は、豕シ(ぶた)の上に横向きのあしを付けた象形。豚が前方でなく横に走る形で、放し飼いされている豚が、囲いの柵にそって走りまわる意から、囲いの内側の周辺を意味する。

現代字は、「彑(けいがしら)+豕(上部は重複する)」に変化した。音符となって「へり・ふち」「わくにおさまる」のイメージがある。新字体では、上部の彑がヨの下が出た形の⇒縁の右辺に変化する。

意味 はしる。めぐる。

イメージ

「へり・ふち」(縁)

「わくにおさまる」(篆)

音の変化 エン:縁 テン:篆

へり・ふち

縁 エン・ふち・へり 糸部

解字 旧字は「糸(ぬの)+彖(へり)」の会意形声。布のへり・はしの意。転じて、物のへり・ふちの意となる。現代字は右辺が変化した縁。日本では座敷の「えんがわ」の意となる。なお、意味の(3)~(5)は仏教用語のため本来の意味から変化している。

意味 (1)ふち(縁)。へり(縁)。「崖っ縁がけっぷち」「額縁ガクぶち」 (2)[国]座敷の外側の板敷。えん(縁)。「縁側エンガワ」 (3)よる(縁る)。ちなむ。 (4)えにし(縁)。ゆかり(縁)。かかわりあい。「所縁ショエン・ゆかり」)。「縁故エンコ」(①血縁・姻戚。②故(ゆえ)ある縁。つて)「由縁ユエン」(事の由来。ゆかり) (5)めぐりあわせ。「因縁インネン」

わくにおさまる

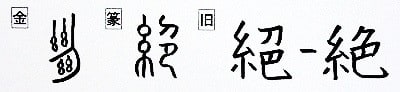

篆 テン 竹部

解字 「竹(竹簡)+彖(わくにおさまる)」の会意形声。竹簡に書かれる文字で、枠に収まるように書かれた文字の種類。

意味 (1)古代漢字の書体の名。長方形の枠におさまるよう書かれた書体。印章に多く使われる。「篆書テンショ」(漢字の書体の一つ、周代の大篆と秦代の小篆がある)「篆刻テンコク」(石や木などに文字を刻むこと。多く篆書体を使ったことから)「篆文テンブン」(篆書体の文字)

<紫色は常用漢字>

お知らせ

本ブログ掲載の漢字を選りすぐった「音符順 精選漢字学習字典」販売中!

そこで、彑(けいがしら)がつく「彔ロク」と「彖タン」の違いを見てみよう。

彔 ロク <キリで木を刻み、木くずが飛び散る>

彔 ロク 彑部けいがしら

解字 錐キリ状の道具で木を刻み、木屑が飛び散る形の象形。甲骨文・金文の形は、まさにその道具が使われているさまを示している[字統]。篆文は他の字と混同して形が変わり、現代字は「彑(けいがしら)+水の変形」に変化した。彔を音符に含む字は、「きざむ・けずる」、けずったものが「こぼれおちる」イメージを持つ。新字体では、上の彑⇒ヨの下部が出た形に変化する。

意味 きざむ。木をきざむ。きり。

イメージ

「きざむ・けずる」(菉・緑・録・剥)

音の変化 ロク:録 リョク:菉・緑 ハク:剥

きざむ・けずる

菉 リョク・ロク 艸部

①

①  ②

②①きざんだ染料材料のかりやす(刈安)正美屋HPより

②カリヤスの葉と茎(三河の植物観察)

解字 「艸(草)+彔(きざむ)」の会意形声。葉や茎をきざんで煮出し、染料とするカリヤスのこと。

意味 (1)草の名。かりやす。こぶなぐさ。イネ科の一年草。葉は竹の葉に似た緑色。茎・葉を萌黄色の染料とする。(2)かりやすの草の色。緑色。「菉竹猗猗ロクチクイイ」(かりやすと竹のみどり色が美しく盛んなさま)

緑 リョク・ロク・みどり 糸部

解字 旧字は綠で、「糸(いと)+彔(=菉リョク(カリヤス)の略体)」の会意形声。菉リョクは葉や茎をきざんで煮出し、染料とするカリヤスのこと。カリヤスの葉はみどり色なので、みどりの糸で緑色の意。なおカリヤスで染めた糸は萌黄色なので、染めて緑色にするには藍アイで藍色に染めてからカリヤスで染めて緑色にする。新字体は緑に変化。

意味 みどり(緑)。みどり色。青と黄の間色。草木の新芽や若葉。草木。「緑化リョクカ」「緑地リョクチ」「緑茶リョクチャ」「緑青ロクショウ」(銅の表面に生ずるさび)

録 ロク・しるす 金部

解字 旧字は錄で、「金(金属)+彔(きざむ)」の会意形声。青銅などの金属の表面に文字などを刻みつけることを録という。記録技術の発達により録音・録画など音や画を記録するのにも用いる。新字体は録に変化。

意味 (1)しるす(録す)。文字を刻みつける。写し取る。おさめておく。「記録キロク」「録音ロクオン」「録画ロクガ」 (2)書きしるしたもの。「目録モクロク」「図録ズロク」「実録ジツロク」

剥 ハク・はぐ・はがす・はがれる・はげる 刂部

解字 旧字は剝で、「刂(刀)+彔(けずる)」の会意形声。刀でけずって表面をはがすこと。新字体は剥に変化。

意味 (1)はぐ(剥ぐ)。はがす(剥がす)。はぎとる。むく。「剥奪ハクダツ」「剥製ハクセイ」(動物の皮を剥いで中に詰め物をして製作する外見がそっくりな物) (2)はがれる(剥がれる)。はげる(剥げる)。はなれる。はげおちる。「剥落ハクラク」「剥離ハクリ」

彖 タン <へり・ふち>

彖 タン 彑部けいがしら

解字 篆文は、豕シ(ぶた)の上に横向きのあしを付けた象形。豚が前方でなく横に走る形で、放し飼いされている豚が、囲いの柵にそって走りまわる意から、囲いの内側の周辺を意味する。

現代字は、「彑(けいがしら)+豕(上部は重複する)」に変化した。音符となって「へり・ふち」「わくにおさまる」のイメージがある。新字体では、上部の彑がヨの下が出た形の⇒縁の右辺に変化する。

意味 はしる。めぐる。

イメージ

「へり・ふち」(縁)

「わくにおさまる」(篆)

音の変化 エン:縁 テン:篆

へり・ふち

縁 エン・ふち・へり 糸部

解字 旧字は「糸(ぬの)+彖(へり)」の会意形声。布のへり・はしの意。転じて、物のへり・ふちの意となる。現代字は右辺が変化した縁。日本では座敷の「えんがわ」の意となる。なお、意味の(3)~(5)は仏教用語のため本来の意味から変化している。

意味 (1)ふち(縁)。へり(縁)。「崖っ縁がけっぷち」「額縁ガクぶち」 (2)[国]座敷の外側の板敷。えん(縁)。「縁側エンガワ」 (3)よる(縁る)。ちなむ。 (4)えにし(縁)。ゆかり(縁)。かかわりあい。「所縁ショエン・ゆかり」)。「縁故エンコ」(①血縁・姻戚。②故(ゆえ)ある縁。つて)「由縁ユエン」(事の由来。ゆかり) (5)めぐりあわせ。「因縁インネン」

わくにおさまる

篆 テン 竹部

解字 「竹(竹簡)+彖(わくにおさまる)」の会意形声。竹簡に書かれる文字で、枠に収まるように書かれた文字の種類。

意味 (1)古代漢字の書体の名。長方形の枠におさまるよう書かれた書体。印章に多く使われる。「篆書テンショ」(漢字の書体の一つ、周代の大篆と秦代の小篆がある)「篆刻テンコク」(石や木などに文字を刻むこと。多く篆書体を使ったことから)「篆文テンブン」(篆書体の文字)

<紫色は常用漢字>

お知らせ

本ブログ掲載の漢字を選りすぐった「音符順 精選漢字学習字典」販売中!

鶉

鶉

①

①  ②

②

常棣(二ワウメ)

常棣(二ワウメ)