螫セキを追加しました。

赤 セキ・シャク・あか・あかい・あからむ・あからめる 赤部

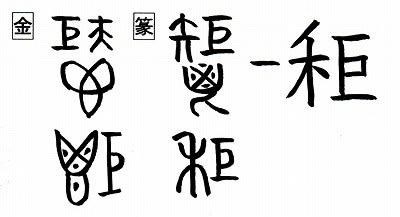

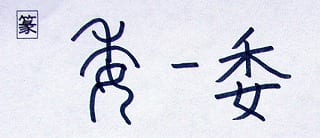

解字 甲骨文から篆文まで「大(おおきい)+火(ひ)」の会意。隷書レイショ(漢代)で、第1字は、大⇒土に、火は、灬(烈火)に変化した。第2字は土の下の灬(烈火)の真ん中の二本が長くなって、現在の赤の字になった。

意味は、大きな火から、火が大きくあかあかと燃えている形で、あかい色を表す。大きな火が燃えたあとは何も残らないので、何もない、転じて「まるはだか」の意となる。赤は部首となる。

意味 (1)あか(赤)。あかい(赤い)。あかるくなる。「赤面セキメン」「赤信号あかシンゴウ」「赤銅色シャクドウいろ」(黒みをおびた紫色) (2)ありのまま。何もない。「赤裸あかはだか」「赤子あかご」 (3)まこと。まごごろ。「赤心セキシン」「赤誠セキセイ」(いつわりのない心)

参考 赤は部首「赤あか」になる。文字の左辺に付いて赤い意味を表す。しかし部首「赤」に属する常用漢字は部首の赤しかない。常用漢字以外の主な字は、赫カク、赭シャ、赩キョク・あか、など。なお、赦シャは部首「攵のぶん」に属する。

イメージ

「赤い火」(赤・赫・嚇・螫)

「形声字」(赦)

「その他」(赭)

音の変化 セキ:赤・螫 カク:赫・嚇 シャ:赦・赭

赤い火

赫 カク・あかい・かがやく 赤部

解字 「赤(赤い火)+赤(赤い火)」の会意。二つの赤を並べた形で、火がさかんに燃えて輝いているさま。転じて、顔を赤くして怒る意味もあるが、これは主に「嚇」が受け持つ。

意味 (1)あかい(赫い)。かがやく(赫く)。燃えあがる火のように真っ赤なさま。「赫灼カクシャク」(赤々と光り輝くこと)「輝赫キカク」(赤々と輝く) (2)いかる。かっとなる。「赫怒カクド」(=嚇怒カクド)

嚇 カク・おどす 口部

解字 「口(くち)+赫(いかる=赫の意味2)」の会意形声。赫カクは真っ赤なさまであるが、転じて、顔を赤くしていかる意がある。嚇は、赫に口をつけ、口でどなって怒ること。

意味 (1)いかる。怒ってどなる声。「嚇怒カクド」(はげしく怒ること) (2)おどす(嚇す)。「威嚇イカク」(威圧しておどす)

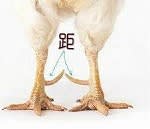

螫 セキ・シャク 虫部

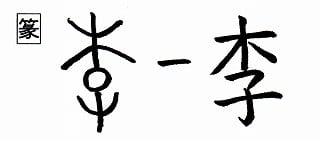

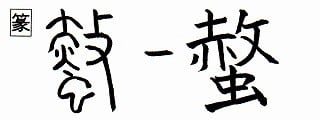

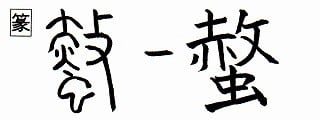

解字 篆文は「虫(むし)+赤(あか)+攴ボク(うつ・たたく)」の会意形声。この字の発音は、シャク・セキであり、赤シャク・セキと同じである。従って、この字の赤は「赤い色」を表す。「赤+攴」は打たれて皮膚が赤くなること。これに虫が付いた螫は、虫に刺されて皮膚が赤くはれること。[説文解字]は「虫毒を行う也(虫が毒を刺し入れる)」とする。現代字は、攴⇒攵に変化した螫になった。

意味 (1)さす(螫す)。毒虫が刺す。「螫手セキシュ」(手を毒虫がさす)「螫齧セキゲツ」(さすことと喰いつくこと) (2)虫の毒。害する。「螫虫セキチュウ」(毒虫)「螫針セキシン」(蜂の尾などの毒針)

形声字

赦 シャ・ゆるす 攵(攴)部のぶん・ぼくづくり

解字 「攵(=攴ボク。うつ)+赤(シャ)」の形声。シャは捨シャ(すてる・放り出す)に通じる。攴ボクは攵の古い形で、手に木の枝や棒をもち打つ意。赦は、罪人をムチで打ってから放り出すこと。すなわち、刑罰を終えて、ゆるす意となる。

意味 ゆるす(赦す)。「赦免シャメン」(赦も免も、ゆるす意)「恩赦オンシャ」(国王の恩で赦す。国家的慶事などで、政府が犯罪者の罪をゆるすこと)「容赦ヨウシャ」(ゆるしを容れる)

その他

赭 シャ・あかつち・あか 赤部

解字 「赤(あか)+者の旧字(シャ)」の形声。シャは砂シャ・サ(すな)に通じ、赤色をした砂や土をいう。音符は者シャだが、ここに収録した。部首「赤」の主な漢字は、赤・赫カク・赭シャなので、このページで部首と音符の、赤に関する主な字をそろえた。

意味 (1)あかつち(赭)。酸化鉄を主成分とする赤い色の土や砂・石。顔料となる。「代赭タイシャ」(中国山西省代県から産する赤褐色の土や石。顔料となる)「代赭石タイシャセキ」(赤鉄鉱の石。顔料や薬用となる)「赭山シャザン」(赤土が見えている山で、はげ山をいう)(2)あか(赭)。あかいろ。「赭顔シャガン」(赤ら顔)「赭衣シャイ」(罪人が着るあか色の衣服。また、罪人)

<紫色は常用漢字>

赤 セキ・シャク・あか・あかい・あからむ・あからめる 赤部

解字 甲骨文から篆文まで「大(おおきい)+火(ひ)」の会意。隷書レイショ(漢代)で、第1字は、大⇒土に、火は、灬(烈火)に変化した。第2字は土の下の灬(烈火)の真ん中の二本が長くなって、現在の赤の字になった。

意味は、大きな火から、火が大きくあかあかと燃えている形で、あかい色を表す。大きな火が燃えたあとは何も残らないので、何もない、転じて「まるはだか」の意となる。赤は部首となる。

意味 (1)あか(赤)。あかい(赤い)。あかるくなる。「赤面セキメン」「赤信号あかシンゴウ」「赤銅色シャクドウいろ」(黒みをおびた紫色) (2)ありのまま。何もない。「赤裸あかはだか」「赤子あかご」 (3)まこと。まごごろ。「赤心セキシン」「赤誠セキセイ」(いつわりのない心)

参考 赤は部首「赤あか」になる。文字の左辺に付いて赤い意味を表す。しかし部首「赤」に属する常用漢字は部首の赤しかない。常用漢字以外の主な字は、赫カク、赭シャ、赩キョク・あか、など。なお、赦シャは部首「攵のぶん」に属する。

イメージ

「赤い火」(赤・赫・嚇・螫)

「形声字」(赦)

「その他」(赭)

音の変化 セキ:赤・螫 カク:赫・嚇 シャ:赦・赭

赤い火

赫 カク・あかい・かがやく 赤部

解字 「赤(赤い火)+赤(赤い火)」の会意。二つの赤を並べた形で、火がさかんに燃えて輝いているさま。転じて、顔を赤くして怒る意味もあるが、これは主に「嚇」が受け持つ。

意味 (1)あかい(赫い)。かがやく(赫く)。燃えあがる火のように真っ赤なさま。「赫灼カクシャク」(赤々と光り輝くこと)「輝赫キカク」(赤々と輝く) (2)いかる。かっとなる。「赫怒カクド」(=嚇怒カクド)

嚇 カク・おどす 口部

解字 「口(くち)+赫(いかる=赫の意味2)」の会意形声。赫カクは真っ赤なさまであるが、転じて、顔を赤くしていかる意がある。嚇は、赫に口をつけ、口でどなって怒ること。

意味 (1)いかる。怒ってどなる声。「嚇怒カクド」(はげしく怒ること) (2)おどす(嚇す)。「威嚇イカク」(威圧しておどす)

螫 セキ・シャク 虫部

解字 篆文は「虫(むし)+赤(あか)+攴ボク(うつ・たたく)」の会意形声。この字の発音は、シャク・セキであり、赤シャク・セキと同じである。従って、この字の赤は「赤い色」を表す。「赤+攴」は打たれて皮膚が赤くなること。これに虫が付いた螫は、虫に刺されて皮膚が赤くはれること。[説文解字]は「虫毒を行う也(虫が毒を刺し入れる)」とする。現代字は、攴⇒攵に変化した螫になった。

意味 (1)さす(螫す)。毒虫が刺す。「螫手セキシュ」(手を毒虫がさす)「螫齧セキゲツ」(さすことと喰いつくこと) (2)虫の毒。害する。「螫虫セキチュウ」(毒虫)「螫針セキシン」(蜂の尾などの毒針)

形声字

赦 シャ・ゆるす 攵(攴)部のぶん・ぼくづくり

解字 「攵(=攴ボク。うつ)+赤(シャ)」の形声。シャは捨シャ(すてる・放り出す)に通じる。攴ボクは攵の古い形で、手に木の枝や棒をもち打つ意。赦は、罪人をムチで打ってから放り出すこと。すなわち、刑罰を終えて、ゆるす意となる。

意味 ゆるす(赦す)。「赦免シャメン」(赦も免も、ゆるす意)「恩赦オンシャ」(国王の恩で赦す。国家的慶事などで、政府が犯罪者の罪をゆるすこと)「容赦ヨウシャ」(ゆるしを容れる)

その他

赭 シャ・あかつち・あか 赤部

解字 「赤(あか)+者の旧字(シャ)」の形声。シャは砂シャ・サ(すな)に通じ、赤色をした砂や土をいう。音符は者シャだが、ここに収録した。部首「赤」の主な漢字は、赤・赫カク・赭シャなので、このページで部首と音符の、赤に関する主な字をそろえた。

意味 (1)あかつち(赭)。酸化鉄を主成分とする赤い色の土や砂・石。顔料となる。「代赭タイシャ」(中国山西省代県から産する赤褐色の土や石。顔料となる)「代赭石タイシャセキ」(赤鉄鉱の石。顔料や薬用となる)「赭山シャザン」(赤土が見えている山で、はげ山をいう)(2)あか(赭)。あかいろ。「赭顔シャガン」(赤ら顔)「赭衣シャイ」(罪人が着るあか色の衣服。また、罪人)

<紫色は常用漢字>

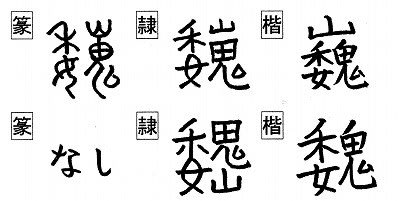

最初の魏姓図

最初の魏姓図  山が下にきた魏姓図

山が下にきた魏姓図