爪 ソウ・つめ・つま 爪部

鷹の爪

鷹の爪

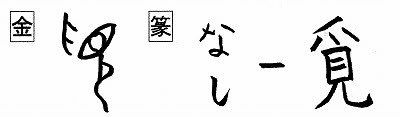

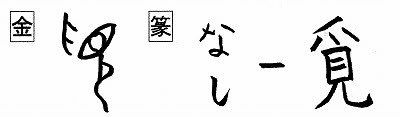

解字 金文は三本指の手の先にツメのでている形の象形。鳥獣あるいは人のツメを描いている。篆文は三本指の手を下に向けた形に変化し、指の先のツメも消えたが、意味は鳥獣や人のツメを表す。現代字の爪は篆文を引き継いだかたち。

意味 つめ(爪)。手足のつめ。つめの形をしたもの。「爪先つまさき」「爪弾(つまはじ)き」「琴爪キンソウ」(琴をひくときに指先にはめるつめ)

参考 爪は部首「爪つめ」になり爪の意を表す。この部首に属する主な漢字は爬ハしかない。爬ハ・かく は、「爪(つめ)+巴ハ(つける)」の会意形声で、爪をつけてかく意。

イメージ

「つめ」(爪)

鳥獣が獲物をつかまえようと「つめをひらく」(抓・笊)

つめが付いている「て」(覓)

音の変化 ソウ:爪・抓・笊 ベキ:覓

つめをひらく

抓 ソウ・つまむ・つねる・つむ 扌部

解字 「扌(手)+爪(つめをひらく)」の会意形声。手の爪をひらいて物をつかむこと。

意味 (1)つまむ(抓む)。つむ(抓む)。つかむ。つかまえる。「抓入つみれ」(抓みいれの転。つまんで入れる)「抓賊ソウゾク」(賊を捕らえる) (2)つねる(抓る)。「ほおを抓る」 (3)かく。ひっかく。

笊 ソウ・ざる 竹部

解字 「竹(たけ)+爪(つめをひらく)」の会意形声。爪をひらいた形に編んだ竹のかご。

意味 (1)ざる(笊)。竹で編んだざる。「笊籬いかき」(竹のざる)「笊笥ソウケ」(竹のざる) (2)す。ざるの形をした鳥の巣。

つめが付いている「て」

覓 ベキ・もとめる 見部

解字 金文は「見(みる)+横むきの爪(て)」の会意。てをかざし見て、探し求めること。篆文は[説文解字]に未収録。現代字は、爪が上に付いた覓になった。

意味 もとめる(覓める)。さがしもとめる。「覓索ベキサク」(さがす)「覓句ベキク」(苦吟する)「覓得ベキトク」(もとめて得る)「覓路ベキロ」(路をもとめる)「騎驢覓驢キロベキロ」(ロバに乗ってロバをもとめる。 身近にあるものをわざわざ他にもとめるおろかさ。驢は、ロバ)

<紫色は常用漢字>

鷹の爪

鷹の爪解字 金文は三本指の手の先にツメのでている形の象形。鳥獣あるいは人のツメを描いている。篆文は三本指の手を下に向けた形に変化し、指の先のツメも消えたが、意味は鳥獣や人のツメを表す。現代字の爪は篆文を引き継いだかたち。

意味 つめ(爪)。手足のつめ。つめの形をしたもの。「爪先つまさき」「爪弾(つまはじ)き」「琴爪キンソウ」(琴をひくときに指先にはめるつめ)

参考 爪は部首「爪つめ」になり爪の意を表す。この部首に属する主な漢字は爬ハしかない。爬ハ・かく は、「爪(つめ)+巴ハ(つける)」の会意形声で、爪をつけてかく意。

イメージ

「つめ」(爪)

鳥獣が獲物をつかまえようと「つめをひらく」(抓・笊)

つめが付いている「て」(覓)

音の変化 ソウ:爪・抓・笊 ベキ:覓

つめをひらく

抓 ソウ・つまむ・つねる・つむ 扌部

解字 「扌(手)+爪(つめをひらく)」の会意形声。手の爪をひらいて物をつかむこと。

意味 (1)つまむ(抓む)。つむ(抓む)。つかむ。つかまえる。「抓入つみれ」(抓みいれの転。つまんで入れる)「抓賊ソウゾク」(賊を捕らえる) (2)つねる(抓る)。「ほおを抓る」 (3)かく。ひっかく。

笊 ソウ・ざる 竹部

解字 「竹(たけ)+爪(つめをひらく)」の会意形声。爪をひらいた形に編んだ竹のかご。

意味 (1)ざる(笊)。竹で編んだざる。「笊籬いかき」(竹のざる)「笊笥ソウケ」(竹のざる) (2)す。ざるの形をした鳥の巣。

つめが付いている「て」

覓 ベキ・もとめる 見部

解字 金文は「見(みる)+横むきの爪(て)」の会意。てをかざし見て、探し求めること。篆文は[説文解字]に未収録。現代字は、爪が上に付いた覓になった。

意味 もとめる(覓める)。さがしもとめる。「覓索ベキサク」(さがす)「覓句ベキク」(苦吟する)「覓得ベキトク」(もとめて得る)「覓路ベキロ」(路をもとめる)「騎驢覓驢キロベキロ」(ロバに乗ってロバをもとめる。 身近にあるものをわざわざ他にもとめるおろかさ。驢は、ロバ)

<紫色は常用漢字>