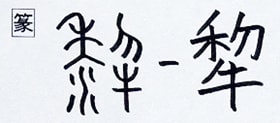

犂[犁] リ・すき 牛部

解字 篆文は、「黍ショ(きび)+スキの形+牛(うし)」の会意。黍(きび)の畑を牛にスキを曳かせる形。黍は中国で最も早く栽培された穀物の一つで、ここでは穀物を栽培する畑を意味する。それにスキと牛がついて、牛がひくスキ、スキでたがやす意。現代字は、黍⇒禾に略された犂になった。また、「利+牛」の犁リは異体字で、中国で使われている。

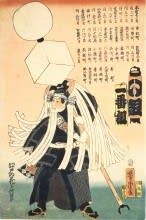

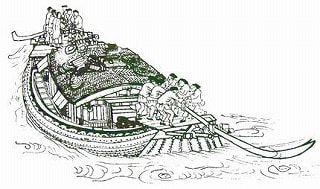

漢代の犂耕(壁画)(中国ネットの検索画面から。現在はなし)

意味 (1)すき(犂)。からすき。牛にひかせて田畑を掘り返すスキ。(2)すく。たがやす。「犂耕リコウ」(犂でたがやす)(3)まだらうし。「犂牛リギュウ」(まだら牛。毛の色がまだらな牛)

黎 レイ <きびを収穫する>

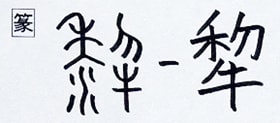

黎 レイ・リ・くろい 黍部

解字 篆文は「黍(きび)+刀の変形」で、刀で黍の穂を切って収穫すること。字の構造からいうと、利と同じで、穀物の穂を切り取って収穫し利益を得るかたちだが、穀物を収穫する農民を表し、人民・庶民の意となる。また農民が日焼けする・日焼けして浅黒い意となる。

意味 (1)もろもろの民。「黎民レイミン」(人民。庶民)「黎首レイシュ」(冠をかぶっていない黒髪の首(あたま)。庶民。=黎元レイゲン)(2)くろい(黎い)。くろ。くらい。「黎明レイメイ」(夜明け。明け方)「黎黒レイコク」(色が浅黒い)

イメージ

「きびの収穫」(黎・藜)

音の変化 レイ:黎・藜

きびの収穫

藜 レイ・リ・あかざ 艸部

解字 「艸(くさ)+黎(=きびの収穫)」の会意形声。黍の収穫のとき、混じって生えている黍と似た草の意。あかざをいう。

① ②

②

①藜(あかざ)野草教室(「あかざ」より)②藜の杖(中国ネットから)

意味 あかざ(藜)。あかざ科の一年草。畑や空地などに多い雑草。若葉は食用になる。古い時代に中国経由で渡来し、食用に栽培されていたものが野生化したといわれる。茎は直立し1.5メートルほどにもなる。「藜杖レイジョウ」(あかざの茎で作った杖。軽いので老人用とされる)「蓬藜ホウレイ」(よもぎと、あかざ。荒れ果てた草むら)

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

解字 篆文は、「黍ショ(きび)+スキの形+牛(うし)」の会意。黍(きび)の畑を牛にスキを曳かせる形。黍は中国で最も早く栽培された穀物の一つで、ここでは穀物を栽培する畑を意味する。それにスキと牛がついて、牛がひくスキ、スキでたがやす意。現代字は、黍⇒禾に略された犂になった。また、「利+牛」の犁リは異体字で、中国で使われている。

漢代の犂耕(壁画)(中国ネットの検索画面から。現在はなし)

意味 (1)すき(犂)。からすき。牛にひかせて田畑を掘り返すスキ。(2)すく。たがやす。「犂耕リコウ」(犂でたがやす)(3)まだらうし。「犂牛リギュウ」(まだら牛。毛の色がまだらな牛)

黎 レイ <きびを収穫する>

黎 レイ・リ・くろい 黍部

解字 篆文は「黍(きび)+刀の変形」で、刀で黍の穂を切って収穫すること。字の構造からいうと、利と同じで、穀物の穂を切り取って収穫し利益を得るかたちだが、穀物を収穫する農民を表し、人民・庶民の意となる。また農民が日焼けする・日焼けして浅黒い意となる。

意味 (1)もろもろの民。「黎民レイミン」(人民。庶民)「黎首レイシュ」(冠をかぶっていない黒髪の首(あたま)。庶民。=黎元レイゲン)(2)くろい(黎い)。くろ。くらい。「黎明レイメイ」(夜明け。明け方)「黎黒レイコク」(色が浅黒い)

イメージ

「きびの収穫」(黎・藜)

音の変化 レイ:黎・藜

きびの収穫

藜 レイ・リ・あかざ 艸部

解字 「艸(くさ)+黎(=きびの収穫)」の会意形声。黍の収穫のとき、混じって生えている黍と似た草の意。あかざをいう。

①

②

②

①藜(あかざ)野草教室(「あかざ」より)②藜の杖(中国ネットから)

意味 あかざ(藜)。あかざ科の一年草。畑や空地などに多い雑草。若葉は食用になる。古い時代に中国経由で渡来し、食用に栽培されていたものが野生化したといわれる。茎は直立し1.5メートルほどにもなる。「藜杖レイジョウ」(あかざの茎で作った杖。軽いので老人用とされる)「蓬藜ホウレイ」(よもぎと、あかざ。荒れ果てた草むら)

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。