増補しました。

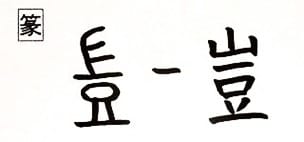

我 ガ・われ・わ 戈部ほこづくり wǒ

解字 のこぎり歯のある戈(ほこ)の象形。のこぎりとして使用したと思われる。しかし、この字は、のこぎりの意では使われず、発音が同じだった「われ」の意味の一人称代名詞に仮借カシャ(当て字)された。我を音符に含む字は、のこぎりの意味を残し刃が「ぎざぎざした」イメージを持つ。

意味 われ(我)。わが(我が)。自分。「我流ガリュウ」「自我ジガ」「忘我ボウガ」「我田引水ガデンインスイ」

イメージ

「のこぎり」(我・俄)

刃が「ぎざぎざした」(餓・峨・蛾)

「形声字」(娥・鵝・哦)

音の変化 ガ:我・俄・餓・峨・娥・蛾・鵝・哦

のこぎり

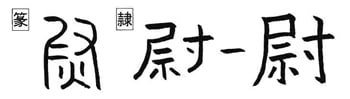

俄 ガ・にわか イ部 é

解字 甲骨文字は大(ひと)の片足をノコギリ状のものを手にもち切り取るさま。刑罰の一つである足きりの刑を表している。この字は後に「月(からだ)+刂(刀)」からなる刖ゲツ(あしきり。あしきりの刑)になった。篆文は「イ(ひと)+我(のこぎり)」に変化した俄になった。意味は足きりの刑を受けた人が歩行の際、身体をにわかに傾けることから転じて、にわか・たちまちの意となったとされる。(「字源(中国)」を参考にした)

意味 (1)にわか(俄か)。たちまち。ほどなく。「俄雨にわかあめ」「俄然ガゼン」(にわかに。突然)「俄頃ガケイ」(少しの間。たちまち) (2)しばらく。「俄刻ガコク」(しばらくの間) (3)「俄羅斯オロス」(ロシアの音訳字。オロスは中国語発音) (4)[国]「俄狂言にわかキョウゲン」の略。素人が行なった即興の滑稽寸劇。

ぎざぎざした

餓 ガ・うえる 食部 è

断食するブッダ像(ラホール博物館所蔵)

解字 「食(たべる)+我(ぎざぎざした)」の会意形声。食物が不足して、胸板がぎざぎざと骨ばること。

意味 うえる(餓える)。うえ(餓え)。「飢餓キガ」「餓死ガシ」

峨 ガ・けわしい 山部 é

解字 「山(やま)+我(ぎざぎざとした)」の会意形声。ぎざぎざしてけわしい山。ぎざぎざしたなかで最も高い山をいう。

意味 (1)けわしい山。けわしく高い山。「嵯峨サガ」(①高低があって不ぞろいのさま ②山の高くけわしいさま)「峨眉山ガビサン」(中国四川省にある高く美しい山) (2)地名。「嵯峨野さがの」(京都市西郊の山麓一帯の地名。風光明媚で観光地として知られる。山容はなだらかでけわしくない。)

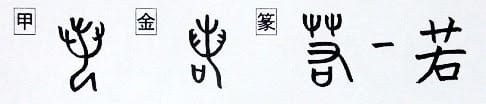

蛾 ガ・ギ 虫部 é・yǐ

カイコ蛾の触角(「Tenki.jp トピックス」より)

解字 「虫(こんちゅう)+我(ぎざぎざした)」の会意形声。蚕(かいこ)が蛹(さなぎ)から羽化して蝶に似た虫になったものを蛾と言う。この虫の触角がぎざぎざした櫛のような眉(まゆ)に見えることから眉の意味ともなる。発音字典の[玉篇]は「蚕蛾サンガ也(なり)」とする。また元代の[韻會]は「蛾は黃蝶に似て而(しかして)小さく,其の眉(まゆ)の句曲コウキョク(まがる)は畫(えがき)たるが如し」とあり、この虫の眉のような触角を強調している。のち、蚕蛾かいこガのみでなく蝶以外の昆虫の総称となった。

意味 (1)が(蛾)。①カイコガ科の昆虫の名。「蚕蛾かいこガ」②蝶を除くチョウ目の総称。「蛾の火に赴(おもむ)くが如し」「誘蛾灯ユウガトウ」 (2)蛾の触角のような美しい眉毛まゆげ。「蛾眉ガビ」(くっきりと目立つ眉。美人のこと)「青蛾セイガ」(まゆずみで描いたみどりの眉。転じて、美人) (3)ギの発音。義ギに通じ「虫+義」で、あり(蟻)の意。羽のあるアリをいう。「蛾術ギジュツ」(こつこつ学んで大成するたとえ)

形声字

娥 ガ・みめよい 女部 é

解字 「女(おんな)+我(ガ)」の形声。ガという名の女。甲骨文字では自然神のひとつの名、および女性の名として用いられた[甲骨文字辞典]。のち、月に住むという神話の女の名となり、美しい意ともなる。

意味 (1)美しい。みめよい(娥い)。「娥娥ガガ」(女性の美しいさま)「娥眉ガビ」(美しい眉まゆ。=蛾眉) (2)神話の女神。「常娥ジョウガ」(月に住むという女神の名) (3)月の別名(常娥が月に住むことから)。「娥影ガエイ」(つきかげ)

鵝[鵞] ガ・がちょう 鳥部 é

解字 「鳥+我(ガ)」の形声。ガーガーと鳴く鳥。がちょう。鵞とも書く。

意味 がちょう。カモ科の水鳥。「鵝鳥ガチョウ」「鵝毛ガモウ」

哦 ガ・うたう 口部 ò・ó・é

解字 「口(くち)+我(ガ)」の形声。口からガの音を出すこと。うたう・うなる意で使う。

意味 うたう(哦う)。うなる。「吟哦ギンガ」(詩歌をうたう)「哦誦ガショウ」(声高く節をつけて読む)

莪 ガ・つのよもぎ・きつねあざみ 艸部 é

解字 「艸(くさ)+我(ガ)」の形声。ガという名の草。「つのよもぎ」をいう。よもぎの一種。湿地に生え若葉を食用とする。 また、「きつねあざみ」をいう。アザミ(キク科の多年草)の一種。

意味 (1)「莪蒿ガコウ・つのよもぎ」(湿地に生え若葉を食用とする) (2)「菁莪セイガ」(菁はしげるさま、莪はあざみ)多くの人材を育てること。詩経・小雅「菁菁者莪 序」)(3)「莪朮ガジュツ」(ショウガ科ウコン属の多年草。別名を紫ウコンともいう。根茎が生薬となる)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

我 ガ・われ・わ 戈部ほこづくり wǒ

解字 のこぎり歯のある戈(ほこ)の象形。のこぎりとして使用したと思われる。しかし、この字は、のこぎりの意では使われず、発音が同じだった「われ」の意味の一人称代名詞に仮借カシャ(当て字)された。我を音符に含む字は、のこぎりの意味を残し刃が「ぎざぎざした」イメージを持つ。

意味 われ(我)。わが(我が)。自分。「我流ガリュウ」「自我ジガ」「忘我ボウガ」「我田引水ガデンインスイ」

イメージ

「のこぎり」(我・俄)

刃が「ぎざぎざした」(餓・峨・蛾)

「形声字」(娥・鵝・哦)

音の変化 ガ:我・俄・餓・峨・娥・蛾・鵝・哦

のこぎり

俄 ガ・にわか イ部 é

解字 甲骨文字は大(ひと)の片足をノコギリ状のものを手にもち切り取るさま。刑罰の一つである足きりの刑を表している。この字は後に「月(からだ)+刂(刀)」からなる刖ゲツ(あしきり。あしきりの刑)になった。篆文は「イ(ひと)+我(のこぎり)」に変化した俄になった。意味は足きりの刑を受けた人が歩行の際、身体をにわかに傾けることから転じて、にわか・たちまちの意となったとされる。(「字源(中国)」を参考にした)

意味 (1)にわか(俄か)。たちまち。ほどなく。「俄雨にわかあめ」「俄然ガゼン」(にわかに。突然)「俄頃ガケイ」(少しの間。たちまち) (2)しばらく。「俄刻ガコク」(しばらくの間) (3)「俄羅斯オロス」(ロシアの音訳字。オロスは中国語発音) (4)[国]「俄狂言にわかキョウゲン」の略。素人が行なった即興の滑稽寸劇。

ぎざぎざした

餓 ガ・うえる 食部 è

断食するブッダ像(ラホール博物館所蔵)

解字 「食(たべる)+我(ぎざぎざした)」の会意形声。食物が不足して、胸板がぎざぎざと骨ばること。

意味 うえる(餓える)。うえ(餓え)。「飢餓キガ」「餓死ガシ」

峨 ガ・けわしい 山部 é

解字 「山(やま)+我(ぎざぎざとした)」の会意形声。ぎざぎざしてけわしい山。ぎざぎざしたなかで最も高い山をいう。

意味 (1)けわしい山。けわしく高い山。「嵯峨サガ」(①高低があって不ぞろいのさま ②山の高くけわしいさま)「峨眉山ガビサン」(中国四川省にある高く美しい山) (2)地名。「嵯峨野さがの」(京都市西郊の山麓一帯の地名。風光明媚で観光地として知られる。山容はなだらかでけわしくない。)

蛾 ガ・ギ 虫部 é・yǐ

カイコ蛾の触角(「Tenki.jp トピックス」より)

解字 「虫(こんちゅう)+我(ぎざぎざした)」の会意形声。蚕(かいこ)が蛹(さなぎ)から羽化して蝶に似た虫になったものを蛾と言う。この虫の触角がぎざぎざした櫛のような眉(まゆ)に見えることから眉の意味ともなる。発音字典の[玉篇]は「蚕蛾サンガ也(なり)」とする。また元代の[韻會]は「蛾は黃蝶に似て而(しかして)小さく,其の眉(まゆ)の句曲コウキョク(まがる)は畫(えがき)たるが如し」とあり、この虫の眉のような触角を強調している。のち、蚕蛾かいこガのみでなく蝶以外の昆虫の総称となった。

意味 (1)が(蛾)。①カイコガ科の昆虫の名。「蚕蛾かいこガ」②蝶を除くチョウ目の総称。「蛾の火に赴(おもむ)くが如し」「誘蛾灯ユウガトウ」 (2)蛾の触角のような美しい眉毛まゆげ。「蛾眉ガビ」(くっきりと目立つ眉。美人のこと)「青蛾セイガ」(まゆずみで描いたみどりの眉。転じて、美人) (3)ギの発音。義ギに通じ「虫+義」で、あり(蟻)の意。羽のあるアリをいう。「蛾術ギジュツ」(こつこつ学んで大成するたとえ)

形声字

娥 ガ・みめよい 女部 é

解字 「女(おんな)+我(ガ)」の形声。ガという名の女。甲骨文字では自然神のひとつの名、および女性の名として用いられた[甲骨文字辞典]。のち、月に住むという神話の女の名となり、美しい意ともなる。

意味 (1)美しい。みめよい(娥い)。「娥娥ガガ」(女性の美しいさま)「娥眉ガビ」(美しい眉まゆ。=蛾眉) (2)神話の女神。「常娥ジョウガ」(月に住むという女神の名) (3)月の別名(常娥が月に住むことから)。「娥影ガエイ」(つきかげ)

鵝[鵞] ガ・がちょう 鳥部 é

解字 「鳥+我(ガ)」の形声。ガーガーと鳴く鳥。がちょう。鵞とも書く。

意味 がちょう。カモ科の水鳥。「鵝鳥ガチョウ」「鵝毛ガモウ」

哦 ガ・うたう 口部 ò・ó・é

解字 「口(くち)+我(ガ)」の形声。口からガの音を出すこと。うたう・うなる意で使う。

意味 うたう(哦う)。うなる。「吟哦ギンガ」(詩歌をうたう)「哦誦ガショウ」(声高く節をつけて読む)

莪 ガ・つのよもぎ・きつねあざみ 艸部 é

解字 「艸(くさ)+我(ガ)」の形声。ガという名の草。「つのよもぎ」をいう。よもぎの一種。湿地に生え若葉を食用とする。 また、「きつねあざみ」をいう。アザミ(キク科の多年草)の一種。

意味 (1)「莪蒿ガコウ・つのよもぎ」(湿地に生え若葉を食用とする) (2)「菁莪セイガ」(菁はしげるさま、莪はあざみ)多くの人材を育てること。詩経・小雅「菁菁者莪 序」)(3)「莪朮ガジュツ」(ショウガ科ウコン属の多年草。別名を紫ウコンともいう。根茎が生薬となる)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

②

②