増補および改訂しました。

寿[壽] ジュ・シュウ・ス・ことぶき 寸部

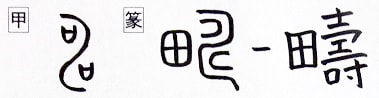

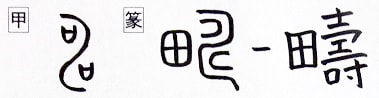

解字 甲骨文は、「うねうねと続く田畑のあぜ道+口口(くち二つ)」で田のあぜ道で口々に作物の豊穣を祝うこと。疇チュウ(あぜ道)の原字であるが、寿の原字でもある。金文は、これに老の略体がつき老人の長命を口々に祝うこと。これにより老人の長命および長命を祝う意となった。篆文は上の口口が「⊃」や「⊂」に簡略化され、さらに口が下についた形。旧字体は、「士+フ+エ+一+口+寸」となった。さらに、新字体は旧字の壽⇒寿に簡略化された。意味は、甲骨文の豊穣などの、めでたいことを祝う意、および、金文以下の長命を祝う、及び長命の意となる。

意味 (1)ことぶき(寿)。ことほぐ(寿ぐ)。めでたいことを祝う。「寿歌ほぎうた」(祝いたたえる歌)「寿詞よごと」(天皇の御代の長久を祝う言葉)「寿杯ジュハイ」(祝杯) (2)ひさしい。長生きする。「長寿チョウジュ」「寿宴ジュエン」(長寿を祝う宴)「寿賀ジュガ」(長寿の祝い) (3)とし。いのち。よわい。「寿命ジュミョウ」「天寿テンジュ」 (4)当て字。「寿司スシ」(すし)

覚え方 新字体の寿は、「さんのすん(三ノ寸)で、寿」

旧字の壽は、「さむらい(士)、笛(フエ)いちインチ(一吋)で壽」

イメージ

「長生き」(寿・祷)

うねうねと続く田畑の「あぜ道」(疇・儔檮)

あぜ道が「うねる」(濤)

「形声字」(鋳・躊・擣・籌)

音の変化 ジュ:寿 チュウ:疇・儔・躊・鋳・籌 トウ:祷・濤・擣・檮

長生き

祷[禱] トウ・いのる 示部

解字 正字は禱で「示(祭壇)+壽(長生き)」の会意形声。長命を神に祈ること。転じて、すべての事を神に祈ることをいう。新字体に準じた祷が使われる。

意味 いのる(祷る)。いのり。「祈祷キトウ」(祈も祷も、いのる意)「黙祷モクトウ」(無言のまま心の中でいのる)「祝祷シュクトウ」(祝福を祈ること。キリスト教で牧師や司祭が礼拝式の終わりにする)

あぜ道

疇 チュウ・うね・たぐい 田部

解字 甲骨文は寿と同じ形。うねうねと続く田畑のあぜ道で口々に豊穣を祝う形だが、この字の中心は田畑のあぜ道である。篆文は、田(耕地)がつき、あぜ道の意をはっきりさせた字。現代字は右辺のあぜ道の代わりに音符として壽ジュ⇒チュウを持ってきた形で、この字に壽(ことぶき)の意味はない。また、あぜ道で区切られた中がおなじ種類の作物であることから、たぐい(同じもの)の意となる。

意味 (1)うね(疇)。耕地の境。田畑。「田疇デンチュウ」(田のあぜ。また、耕地)(2)たぐい(疇)。同じ種類。また、分類されたもの。部類。「九疇キュウチュウ」(九つの部類)「洪範九疇コウハンキュウチュウ」(書経の「洪範」篇で述べられている九つの大法。天下をうまく治めるための模範となる政治道徳)「範疇ハンチュウ」(カテゴリー(Kategorie)・ドイツ語)の訳語。事物が属する基本的区分)

儔 チュウ・ともがら・たぐい イ部

解字 「イ(ひと)+壽ジュ⇒チュウ(=疇チュウの略)」の形声。チュウは疇チュウに通じ、同じたぐい(疇)の意がある。人と同じたぐいで、ともがら・たぐいの意味を表す。

意味 (1)ともがら(儔)。たぐい(儔)。なかま。つれだつ。ならぶ。「儔侶チュウリョ」(なかま。ともがら)「儔匹チュウヒツ」(同じたぐい。ともがら。=匹儔)「儔儷チュウレイ」「儔類チュウルイ」

檮[梼] トウ・きりかぶ 木部

解字 「木(き)+壽(=疇の略体。うね)」の会意形声。田(耕地)のうね(疇)の片隅の木。この木がなぜ切り株になるのか不明だが、私は童謡「待ちぼうけ」のもとになった説話「守株待兔シュシュタイト(韓非子五蠹(ゴト)篇の説話)」の影響を受けて切り株になったのではないかと思う。それは、この字に「おろか」という意味があるからである。「守株待兔」(株を守り兎を待つ)とは、「昔、宋の国の農民が自分の畑の隅にあった切り株に兎がぶつかり首の骨を折って死んだので、それを持ち帰ってごちそうとして食べた。農民はそれに味をしめ、次の日からは仕事をせず兎を待ったが二度と来なかった。そのために作物は実らず彼は国の笑いものになった」という話である。(切り株と「おろか」という意味を「守株待兔」の話から結びつけた私見です。覚え方としてご理解ください)

意味 (1)きりかぶ(檮)。木を切ったあとの根かぶ。 (2)おろか(檮か)。「檮昧トウマイ」(檮も昧も、おろかの意)「檮杌トウコツ」(①中国伝説上の悪獣。②おろかな男)(3)[国]地名。姓。「梼原ゆすはら」(①高知県高岡郡の町。②姓のひとつ)

うねる

濤(涛) トウ・なみ 氵部

解字 「氵(水)+壽(うねる)」の会意形声。水がうねる大きな波。[説文解字]は「大波也(なり)」とする。

意味 なみ(濤)。おおなみ。波立つ。「波濤ハトウ」(大波。高い波)「怒濤ドトウ」(荒れ狂う大波)「松濤ショウトウ」(松風の音を波の音に例える言い方)

形声字

鋳 チュウ・いる 金部

溶かした金属を金型に流し込む(工場タイムスより)

解字 甲骨文字は器物を鋳造している様子を表している[甲骨文字辞典]。両手(または二人)で器状のものから、下の皿状の器に丄状のものを入れており、溶かした金属を型に流し込むさまと思われる。金文も同様で、上の器から下の皿に「十と三点」(溶かした金属)を注いでいる。篆文にいたり「金+壽ジュ⇒チュウ」の形声になり、チュウという発音で金属を溶かして鋳造する意味とした。[説文解字]は「銷金ショウキン也なり」(金属を溶かす也)とし、清代の[康熙コウキ字典]は「金を銷(とか)し器に成す也」と補足する。旧字の鑄チュウを経て、新字体は鋳になっている。

この字の変遷は形声字の成り立ちを考えるのにヒントを与えてくれる。つまり、鋳物という実態が先にあって絵のような象形で文字を表していた(その発音はチュウ)が、途中から象形に代えて金(金属)とその発音を表す壽ジュ⇒チュウに変えた字を作って鋳物を表したのである。

意味 いる(鋳る)。金属を溶かして鋳型に流し入れて器物をつくる。「鋳物 いもの」「鋳金チュウキン」(金属を鋳る。=鋳造)「鋳型いがた」「鋳銭チュウセン」(銭を鋳る)「改鋳カイチュウ」(貨幣などを改めて鋳造する)

躊 チュウ・ためらう 足部

解字 「足(あし)+壽(チュウ)」の形声。チュウは躕チュウ(足がとまる)に通じ、足をとめて、ためらうこと。難しい字だが、この字は「踟躕(ちちゅう)」(ためらってうろうろするさま)で張り巡らした巣の上の蜘蛛チチュウ(クモ)の形声の字にもなっている。

意味 ためらう(躊う)。ぐずぐずする。「躊躇チュウチョ」(決心がつかず迷うこと)「躊躇逡巡チュウチョシュンジュン」(躊躇も逡巡も、ためらう意)

擣 トウ・つく 扌部

解字 「扌(て)+壽(トウ)」の形声。[説文解字注]は「手で椎(う)つ也。一に曰く築(つ)く也」とし、手でうつ・つく意。

意味 (1)つく(擣く)。キネでつく。(=搗く)。「擣杵トウショ」(もちつきのキネ)(2)うつ(擣つ)。棒でたたく。「擣衣トウイ」(衣をうつ。槌で衣をうってやわらかくする)

籌 チュウ・かずとり 竹部

解字 「竹(たけ)+壽(チュウ)」の形声。[説文解字]は「壺矢つぼや也(なり)。竹に従い壽の聲(声)。(発音は)直由切(チュウ)」とする。壺矢は投壺トウコともいい、壺を地面や床に置き、それに向かって竹の矢を手で投げ入れる遊戯。競技者が決められた数の矢を持ち、一定の距離の所に置いた壺に交互に矢を投げ入れて、入れた矢の本数などで勝敗を決める。矢の数をかぞえるので、かずとり・かぞえる意となり、またかぞえて計算する意から転じて「はかりごと」の意味になった。

意味 (1)かずとり。投壺の矢をかぞえる。計算。「籌算チュウサン」(計算) (2)はかる。はかりごと。「籌議チュウギ」(はかり相談する)「籌策チュウサク」(はかりごと)「籌画チュウカク」(はかりごと)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

寿[壽] ジュ・シュウ・ス・ことぶき 寸部

解字 甲骨文は、「うねうねと続く田畑のあぜ道+口口(くち二つ)」で田のあぜ道で口々に作物の豊穣を祝うこと。疇チュウ(あぜ道)の原字であるが、寿の原字でもある。金文は、これに老の略体がつき老人の長命を口々に祝うこと。これにより老人の長命および長命を祝う意となった。篆文は上の口口が「⊃」や「⊂」に簡略化され、さらに口が下についた形。旧字体は、「士+フ+エ+一+口+寸」となった。さらに、新字体は旧字の壽⇒寿に簡略化された。意味は、甲骨文の豊穣などの、めでたいことを祝う意、および、金文以下の長命を祝う、及び長命の意となる。

意味 (1)ことぶき(寿)。ことほぐ(寿ぐ)。めでたいことを祝う。「寿歌ほぎうた」(祝いたたえる歌)「寿詞よごと」(天皇の御代の長久を祝う言葉)「寿杯ジュハイ」(祝杯) (2)ひさしい。長生きする。「長寿チョウジュ」「寿宴ジュエン」(長寿を祝う宴)「寿賀ジュガ」(長寿の祝い) (3)とし。いのち。よわい。「寿命ジュミョウ」「天寿テンジュ」 (4)当て字。「寿司スシ」(すし)

覚え方 新字体の寿は、「さんのすん(三ノ寸)で、寿」

旧字の壽は、「さむらい(士)、笛(フエ)いちインチ(一吋)で壽」

イメージ

「長生き」(寿・祷)

うねうねと続く田畑の「あぜ道」(疇・儔檮)

あぜ道が「うねる」(濤)

「形声字」(鋳・躊・擣・籌)

音の変化 ジュ:寿 チュウ:疇・儔・躊・鋳・籌 トウ:祷・濤・擣・檮

長生き

祷[禱] トウ・いのる 示部

解字 正字は禱で「示(祭壇)+壽(長生き)」の会意形声。長命を神に祈ること。転じて、すべての事を神に祈ることをいう。新字体に準じた祷が使われる。

意味 いのる(祷る)。いのり。「祈祷キトウ」(祈も祷も、いのる意)「黙祷モクトウ」(無言のまま心の中でいのる)「祝祷シュクトウ」(祝福を祈ること。キリスト教で牧師や司祭が礼拝式の終わりにする)

あぜ道

疇 チュウ・うね・たぐい 田部

解字 甲骨文は寿と同じ形。うねうねと続く田畑のあぜ道で口々に豊穣を祝う形だが、この字の中心は田畑のあぜ道である。篆文は、田(耕地)がつき、あぜ道の意をはっきりさせた字。現代字は右辺のあぜ道の代わりに音符として壽ジュ⇒チュウを持ってきた形で、この字に壽(ことぶき)の意味はない。また、あぜ道で区切られた中がおなじ種類の作物であることから、たぐい(同じもの)の意となる。

意味 (1)うね(疇)。耕地の境。田畑。「田疇デンチュウ」(田のあぜ。また、耕地)(2)たぐい(疇)。同じ種類。また、分類されたもの。部類。「九疇キュウチュウ」(九つの部類)「洪範九疇コウハンキュウチュウ」(書経の「洪範」篇で述べられている九つの大法。天下をうまく治めるための模範となる政治道徳)「範疇ハンチュウ」(カテゴリー(Kategorie)・ドイツ語)の訳語。事物が属する基本的区分)

儔 チュウ・ともがら・たぐい イ部

解字 「イ(ひと)+壽ジュ⇒チュウ(=疇チュウの略)」の形声。チュウは疇チュウに通じ、同じたぐい(疇)の意がある。人と同じたぐいで、ともがら・たぐいの意味を表す。

意味 (1)ともがら(儔)。たぐい(儔)。なかま。つれだつ。ならぶ。「儔侶チュウリョ」(なかま。ともがら)「儔匹チュウヒツ」(同じたぐい。ともがら。=匹儔)「儔儷チュウレイ」「儔類チュウルイ」

檮[梼] トウ・きりかぶ 木部

解字 「木(き)+壽(=疇の略体。うね)」の会意形声。田(耕地)のうね(疇)の片隅の木。この木がなぜ切り株になるのか不明だが、私は童謡「待ちぼうけ」のもとになった説話「守株待兔シュシュタイト(韓非子五蠹(ゴト)篇の説話)」の影響を受けて切り株になったのではないかと思う。それは、この字に「おろか」という意味があるからである。「守株待兔」(株を守り兎を待つ)とは、「昔、宋の国の農民が自分の畑の隅にあった切り株に兎がぶつかり首の骨を折って死んだので、それを持ち帰ってごちそうとして食べた。農民はそれに味をしめ、次の日からは仕事をせず兎を待ったが二度と来なかった。そのために作物は実らず彼は国の笑いものになった」という話である。(切り株と「おろか」という意味を「守株待兔」の話から結びつけた私見です。覚え方としてご理解ください)

意味 (1)きりかぶ(檮)。木を切ったあとの根かぶ。 (2)おろか(檮か)。「檮昧トウマイ」(檮も昧も、おろかの意)「檮杌トウコツ」(①中国伝説上の悪獣。②おろかな男)(3)[国]地名。姓。「梼原ゆすはら」(①高知県高岡郡の町。②姓のひとつ)

うねる

濤(涛) トウ・なみ 氵部

解字 「氵(水)+壽(うねる)」の会意形声。水がうねる大きな波。[説文解字]は「大波也(なり)」とする。

意味 なみ(濤)。おおなみ。波立つ。「波濤ハトウ」(大波。高い波)「怒濤ドトウ」(荒れ狂う大波)「松濤ショウトウ」(松風の音を波の音に例える言い方)

形声字

鋳 チュウ・いる 金部

溶かした金属を金型に流し込む(工場タイムスより)

解字 甲骨文字は器物を鋳造している様子を表している[甲骨文字辞典]。両手(または二人)で器状のものから、下の皿状の器に丄状のものを入れており、溶かした金属を型に流し込むさまと思われる。金文も同様で、上の器から下の皿に「十と三点」(溶かした金属)を注いでいる。篆文にいたり「金+壽ジュ⇒チュウ」の形声になり、チュウという発音で金属を溶かして鋳造する意味とした。[説文解字]は「銷金ショウキン也なり」(金属を溶かす也)とし、清代の[康熙コウキ字典]は「金を銷(とか)し器に成す也」と補足する。旧字の鑄チュウを経て、新字体は鋳になっている。

この字の変遷は形声字の成り立ちを考えるのにヒントを与えてくれる。つまり、鋳物という実態が先にあって絵のような象形で文字を表していた(その発音はチュウ)が、途中から象形に代えて金(金属)とその発音を表す壽ジュ⇒チュウに変えた字を作って鋳物を表したのである。

意味 いる(鋳る)。金属を溶かして鋳型に流し入れて器物をつくる。「鋳物 いもの」「鋳金チュウキン」(金属を鋳る。=鋳造)「鋳型いがた」「鋳銭チュウセン」(銭を鋳る)「改鋳カイチュウ」(貨幣などを改めて鋳造する)

躊 チュウ・ためらう 足部

解字 「足(あし)+壽(チュウ)」の形声。チュウは躕チュウ(足がとまる)に通じ、足をとめて、ためらうこと。難しい字だが、この字は「踟躕(ちちゅう)」(ためらってうろうろするさま)で張り巡らした巣の上の蜘蛛チチュウ(クモ)の形声の字にもなっている。

意味 ためらう(躊う)。ぐずぐずする。「躊躇チュウチョ」(決心がつかず迷うこと)「躊躇逡巡チュウチョシュンジュン」(躊躇も逡巡も、ためらう意)

擣 トウ・つく 扌部

解字 「扌(て)+壽(トウ)」の形声。[説文解字注]は「手で椎(う)つ也。一に曰く築(つ)く也」とし、手でうつ・つく意。

意味 (1)つく(擣く)。キネでつく。(=搗く)。「擣杵トウショ」(もちつきのキネ)(2)うつ(擣つ)。棒でたたく。「擣衣トウイ」(衣をうつ。槌で衣をうってやわらかくする)

籌 チュウ・かずとり 竹部

解字 「竹(たけ)+壽(チュウ)」の形声。[説文解字]は「壺矢つぼや也(なり)。竹に従い壽の聲(声)。(発音は)直由切(チュウ)」とする。壺矢は投壺トウコともいい、壺を地面や床に置き、それに向かって竹の矢を手で投げ入れる遊戯。競技者が決められた数の矢を持ち、一定の距離の所に置いた壺に交互に矢を投げ入れて、入れた矢の本数などで勝敗を決める。矢の数をかぞえるので、かずとり・かぞえる意となり、またかぞえて計算する意から転じて「はかりごと」の意味になった。

意味 (1)かずとり。投壺の矢をかぞえる。計算。「籌算チュウサン」(計算) (2)はかる。はかりごと。「籌議チュウギ」(はかり相談する)「籌策チュウサク」(はかりごと)「籌画チュウカク」(はかりごと)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

いつもこちらのサイトを拝見しながら漢字の勉強をしております。

ひとつお聞きしたいことがあるのですが、「檮昧」の「檮」は、なぜ「おろか」という意味になるのでしょうか。

調べたり考えたりしてもわかりません。

ご迷惑でなければ教えていただけますか。

宜しくお願い致します。

成り立ちが不明な漢字もあるのですね。

お礼が遅れてしまい申し訳ありません。

こちらのサイトを知ったことで漢字の勉強が楽しくなりました。今後もお世話になります。