丏 ベン・メン 一部 miǎn・gài

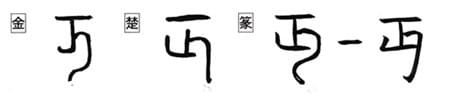

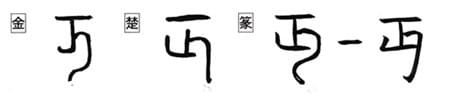

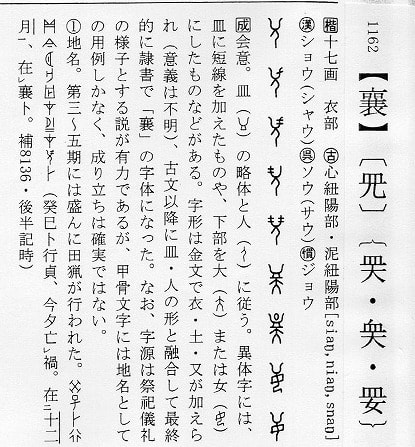

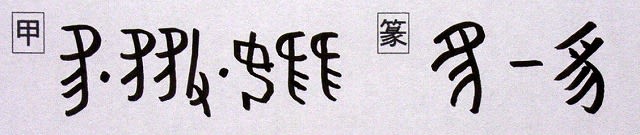

解字 金文は春秋~戦国期の石鼓文で意味は不明だが「一(遮蔽するもの)+人が腕と足を曲げて伏せている形」と思われる(私見)。楚簡は一(遮蔽物)と後ろの間が離れて、人の形も変化した。篆文は再び上の一(遮蔽物)とつながり[説文解字]は「不見(みえない)也(なり)。壅蔽ヨウヘイ(ふさぎおおう)の象形(かたち)」とするが、私は障壁の後ろに人が隠れて見えないかたちと解釈したい。現代字は右下の線が斜めにのびてはねた丏ベンとなった。

意味 (1)遮蔽。おおい。かくれる。(2)矢をさける短い土塀。土盛り。(3)(前から)見えない。

イメージ

「遮蔽物でとどまる」(丏・眄)

「形声字」(麪)

音の変化 ベン:丏・眄・麪

遮蔽物でとどまる

眄 ベン・メン 目部

解字 「目(め)+丏(遮蔽物でとどまる)」の会意形声。人が遮蔽物の陰でとどまり、目を横に向けてみること。

意味 (1)横目で見る。流し目で見る。「眄視ベンシ」(横目で見る。流し目で見る)「右顧左眄ウコサベン」(右をふりかえって見たり、左を横目で見る。周囲の様子をうかがって決断できず、ぐずぐずする)

形声字

麪[麵・麺] メン・ベン 麥部

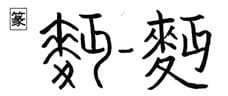

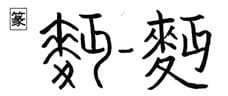

解字 「麥(むぎ)+丏(メン)」の形声。小麥の粉を麪メンという。後漢の[説文解字]は「麥(むぎ)の末(粉末)也(なり)。麥に従い丏の聲(声)。発音は「弥箭切(メン)」とする。同音の面メンを用いた麵・ 麺(常用漢字)とも書く。

意味 (1)麦粉。「麪粉メンフン」(2)うどん・そばの類。「麪飯メンハン」(麺類の飯めし)「「麪類メンルイ」「麪棒メンボウ」(こねた小麦粉を押し伸ばす棒)「麪包メンホウ」(パン)(3)粉末。「豆麪トウメン」(緑豆のデンプンを、はるさめ状の麺にしたもの)「薬麪ヤクメン」(粉薬)「胡椒麪コショウメン」(胡椒の粉)

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

解字 金文は春秋~戦国期の石鼓文で意味は不明だが「一(遮蔽するもの)+人が腕と足を曲げて伏せている形」と思われる(私見)。楚簡は一(遮蔽物)と後ろの間が離れて、人の形も変化した。篆文は再び上の一(遮蔽物)とつながり[説文解字]は「不見(みえない)也(なり)。壅蔽ヨウヘイ(ふさぎおおう)の象形(かたち)」とするが、私は障壁の後ろに人が隠れて見えないかたちと解釈したい。現代字は右下の線が斜めにのびてはねた丏ベンとなった。

意味 (1)遮蔽。おおい。かくれる。(2)矢をさける短い土塀。土盛り。(3)(前から)見えない。

イメージ

「遮蔽物でとどまる」(丏・眄)

「形声字」(麪)

音の変化 ベン:丏・眄・麪

遮蔽物でとどまる

眄 ベン・メン 目部

解字 「目(め)+丏(遮蔽物でとどまる)」の会意形声。人が遮蔽物の陰でとどまり、目を横に向けてみること。

意味 (1)横目で見る。流し目で見る。「眄視ベンシ」(横目で見る。流し目で見る)「右顧左眄ウコサベン」(右をふりかえって見たり、左を横目で見る。周囲の様子をうかがって決断できず、ぐずぐずする)

形声字

麪[麵・麺] メン・ベン 麥部

解字 「麥(むぎ)+丏(メン)」の形声。小麥の粉を麪メンという。後漢の[説文解字]は「麥(むぎ)の末(粉末)也(なり)。麥に従い丏の聲(声)。発音は「弥箭切(メン)」とする。同音の面メンを用いた麵・ 麺(常用漢字)とも書く。

意味 (1)麦粉。「麪粉メンフン」(2)うどん・そばの類。「麪飯メンハン」(麺類の飯めし)「「麪類メンルイ」「麪棒メンボウ」(こねた小麦粉を押し伸ばす棒)「麪包メンホウ」(パン)(3)粉末。「豆麪トウメン」(緑豆のデンプンを、はるさめ状の麺にしたもの)「薬麪ヤクメン」(粉薬)「胡椒麪コショウメン」(胡椒の粉)

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

茨木市立中央図書館で

茨木市立中央図書館で

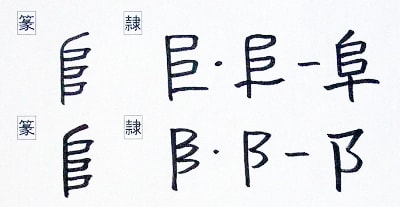

河の埠頭

河の埠頭 上が阜フ、下が阝こざと

上が阜フ、下が阝こざと