同じ発音の漢字は、①学習漢字、②常用漢字(学習漢字以外の)、③準1級漢字、④1級漢字、の順に並べています。これにより音符家族字を、それがどのランクの漢字であるかを判断しながら学習することができます。 例えば大学受験生であれば、②の常用漢字は必須であり、③の準1級漢字にはできるだけ目を通しておく、④の1級漢字は興味のある字を見ておく程度でよいと思います。また、公務員試験や司法試験、各種資格試験等では、③の準1級漢字までは必須であり、④の1級漢字は受験する分野によって選択すればよいと思います。 ネットとの連動 この本の特徴は、ブログ「漢字の音符」と連動していることです。本ではほとんどの漢字の説明が一行でなされていますが、パソコンやスマホで「漢字の音符」の該当音符を見ると、その音符の成り立ちから各音符家族字の繋がりまで把握することができます。つまり、この本はブログ「漢字の音符」を俯瞰する道案内の役割を果たしています。

索引の充実 索引は、まえがき類の後ろに「音符字の画数索引」がついており、発音のわからない音符を画数でひくことができます。また巻末に「音符と主要漢字の索引」があり、音符字や主な音符家族字を音と訓でひくことができます。 入手方法 この本は石沢書店から発売されています。一般の書店では販売していないので、下記の同書店のHPから申し込む必要があります。 https://www4.hp-ez.com/hp/ishizawa/page25 (『音符順 精選漢字学習字典 ネット連動版』石沢誠司編 2020年刊 320P 石沢書店 1200円+税)  本ブログ「漢字の音符」に掲載している約5000字の中から選りすぐった漢字を一冊の本にまとめた『音符順 精選漢字学習字典 ネット連動版』が出版された。この本は常用漢字、JIS第一水準漢字のほか、漢検1級レベルの漢字を含め、計4340字が収録されている。具体的な内訳は以下の通りです。(同書16頁より)

本ブログ「漢字の音符」に掲載している約5000字の中から選りすぐった漢字を一冊の本にまとめた『音符順 精選漢字学習字典 ネット連動版』が出版された。この本は常用漢字、JIS第一水準漢字のほか、漢検1級レベルの漢字を含め、計4340字が収録されている。具体的な内訳は以下の通りです。(同書16頁より)

漢字の音符というのは、漢字の字形のなかで発音を表す部分をいいます。たとえば、吸キュウ・扱キュウ・級キュウ・汲キュウ・笈キュウの音符は「及キュウ」で、これらの漢字の発音はみな「キュウ」になります。現在、ほとんどの漢字字典は部首ごとの配列になっていますから、及キュウの音符字は部首ごとにバラバラに配列されています。また、部首はその意味の把握が容易ですが、特定の部首に漢字が集中する傾向があります。一方、音符は数が多いですが、一つの音符からなる字数は、今回の字典では少ないもので2字から、多いもので20字程度です。従って音符順に配列した字典は、「音符⇒部首」となるので漢字を覚えるのに最適といえます。

本書は一つの音符を見出しとし、音符ごとに枠を設けて枠内に音符家族を配列しています。下の図は、本書18ページです。

漢字の音符というのは、漢字の字形のなかで発音を表す部分をいいます。たとえば、吸キュウ・扱キュウ・級キュウ・汲キュウ・笈キュウの音符は「及キュウ」で、これらの漢字の発音はみな「キュウ」になります。現在、ほとんどの漢字字典は部首ごとの配列になっていますから、及キュウの音符字は部首ごとにバラバラに配列されています。また、部首はその意味の把握が容易ですが、特定の部首に漢字が集中する傾向があります。一方、音符は数が多いですが、一つの音符からなる字数は、今回の字典では少ないもので2字から、多いもので20字程度です。従って音符順に配列した字典は、「音符⇒部首」となるので漢字を覚えるのに最適といえます。

本書は一つの音符を見出しとし、音符ごとに枠を設けて枠内に音符家族を配列しています。下の図は、本書18ページです。

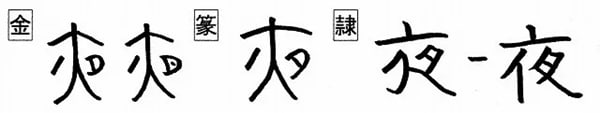

亦 エキ・また 亠部

解字 人間が大の字にたった姿の両わきの下に短線を加えて脇(わき)を表わした指事文字。人間の脇の下は左右に一つずつあり、同じことがもう一つある意となる。

意味 (1)また(亦)。~もまた。「亦声エキセイ」(二つの漢字が組み合わさってできた会意文字において、一方の字の声(発音)も受け継いでいるもの。「声も亦また」の意。すなわち、会意形声字のこと) (2)わき・わきのした。

イメージ

「同じものがもう一つある」(亦・跡・迹・奕・弈)

音の変化 エキ:亦・奕・弈 セキ:跡・迹

同じものがもう一つある

跡 セキ・あと 足部

解字 「足(あし)+亦(同じものがもう一つある)」の会意形声。足と同じものがもう一つがある意で、足あとをいう。

意味 (1)あと(跡)。あしあと。あとかた。「人跡ジンセキ・ひとあと」「遺跡イセキ」(人類の行為が残されたあとかた)「城跡ジョウセキ・しろあと」 (3)あとづける。「追跡ツイセキ」

迹 セキ・ジャク 辶部

解字 「辶(ゆく)+亦(同じものがもう一つある)」の会意形声。同じものが続いてゆく意。常用漢字でないため、ほとんど跡セキに置き換える。

意味 (1)あと。あとかた。「行迹コウセキ」(おこない。行状。=行跡)「事迹ジセキ」(事件のあとかた。=事跡)「筆迹ヒッセキ」(=筆跡) (2)あとづける。 (3)[仏]「垂迹スイジャク」(仏・菩薩が衆生済度のために仮の姿をとって現れること)

奕 エキ・ヤク 大部

解字 「大(おおきい)+亦(同じものがもう一つある)」の会意形声。大きいものがもう一つある形で、おおきい・さかんの意を表す。また、もうひとつある意から、つづく意ともなる。

意味 (1)大きい。さかん。「奕奕エキエキ」(大きいさま。連なるさま) (2)つづく。「奕世エキセイ」(代々。世をかさねる)「奕世伝来エキセイデンライ」(代々伝わる) (3)(弈エキに通じて)囲碁。ばくち。「博奕バクエキ」(ばくち)「奕棋エキキ」(碁を打つこと)

弈 エキ 廾部

解字 「廾(ふたつの手)+亦(両方)」の会意形声。廾は、ふたつの手があわさった形。弈は両方がそれぞれの手をだして囲碁をしたり、博打(ばくち)をすること。現在は奕エキで代用することが多い。

意味 (1)囲碁などでの勝負事。(2)博打をする。「博弈バクエキ」(ばくち=博奕)

夜 ヤ <日没を中心にして月のでる方>

夜 ヤ・よる 夕部

解字 金文が大の字に立った人の右に夕または月の形を描いていることで分かるように、「月(つき)+亦エキの略体」の会意。亦(両わき)は大の字に立った人の両側にハの字をつけた形で、大を中心にして両側に同じものがある意。夜の字は、大の一方に月(夕)を描いた形で、両側の一方が月の出た夜であることを示す(もう一方は昼を暗示している)。現代字は隷書(漢代)を経て「夜」へと原形をとどめぬほど変化した。なお、夜を音符に含む字は、ヤと発音する場合は「よる」の意。エキと発音する場合は「亦(両わき)」の意味で用いられる。

意味 (1)よ(夜)。よる(夜)。「夜景ヤケイ」「夜陰ヤイン」「除夜ジョヤ」「深夜シンヤ」「月夜つきよ」「昼夜チュウヤ」 (2)くらい。

イメージ

「よる」(夜・鵺)

「エキの音(=亦。両わき)」(液・腋・掖)

音の変化 ヤ:夜・鵺 エキ:液・腋・掖

よる

鵺 ヤ・ぬえ 鳥部

解字 「鳥(とり)+夜(よる)」の会意形声。夜に鳴く鳥。

意味 (1)鳥の名。雉きじに似て色は白い。 (2)[国]ぬえ(鵺)。①トラツグミの異称。森の中で夜中に細い声で鳴くため鵺または鵺鳥ぬえどりとも呼ばれた。②源頼政が紫宸殿上で射取ったという怪獣。声がトラツグミに似ていたことからという。③つかみどころがなく正体不明の人物。

エキの音

液 エキ・しる 氵部

解字 「氵(みず)+夜(エキ=亦。両わき)」 の形声。両わきから流れ落ちる汗の意。転じて、物の内部から出る汁(しる)の意となる。

意味 (1)しる(液)。物の内部から出るしる。「液汁エキジュウ」 (2)水状のもの。「液体エキタイ」「血液ケツエキ」「液化エキカ」(気体が液体に変化すること)「液晶エキショウ」(液状結晶の略。液体と固体の中間の状態にある物質)

腋 エキ・わき 月部にく

解字 「月(からだ)+夜(エキ=亦。両わき)」の形声。身体のわきのしたを言う。

意味 (1)わき(腋)。わきのした。「腋臭わきが」(腋の下がにおう病気)「腋下エキカ」(わきの下)「腋窩エキカ」(わきの下のくぼみ) (2)二股にわかれたところ。「腋芽エキガ」(葉のつけねから出る芽)

掖 エキ・わきばさむ 扌部

解字 「扌(て)+夜(エキ=亦。両わき)」の会意形声。物を手でもち、わきの下ではさむこと。

意味 (1)わきばさむ(掖む)。わき。わきの下に手をそえてたすける。「掖誘エキユウ」(たすけみちびく) (2)中央の両わきの建築物。「掖庭エキテイ」(宮殿わきの殿舎。皇妃・宮女のいる後宮)「掖門エキモン」(宮殿・寺社などの正門の両わきにある小さな門)「掖垣エキエン」(宮殿の両側の垣根。転じて、宮中・御所)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

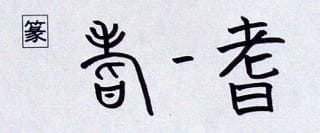

耆 キ・シ・たしなむ 老部

解字 篆文は「老の略体(老人)+旨(=詣の略体ケイ。高い境地にいたる)」 の会意形声。高い境地に至った老人の意で、六十歳の老人をいう。キの発音となる。また、旨シを、うまいと解釈して、老人がうまいものをたしなむ意となる。これはシの発音となる。

意味 (1)キの発音。おいる。年をとる。老人。「耆老キロウ」(老人。年老いて徳の高い老人)「耆徳キトク」(年老いて徳望のたかい人)「耆儒キジュ」(年老いて徳望のたかい学者) (2)シの発音。たしなむ(耆む)。このむ。「耆欲シヨク」(好きな物。このみ) (3)地名。「伯耆ホウキ」(鳥取県西部の旧国名。伯州)

イメージ

「高みにいる老人」(耆・鰭)

「たしなむ」(嗜)

「シの音」(蓍)

音の変化 キ・シ:耆 キ:鰭 シ:嗜・蓍

老人

鰭 キ・ひれ 魚部

解字 「魚(さかな)+耆(老人)」 の会意形声。老人は、髪の毛と髭(ひげ)が長く生えているので、それを魚の背びれや胸びれなどに例えた。

意味 ひれ(鰭)。魚の背中・胸・腹などに突き出ている運動器官。泳ぐときに使う。「背鰭せびれ」「尾鰭おびれ」「鱶鰭ふかひれ」「肉鰭類ニクキルイ」(シーラカンス・ハイギョなど、肉質の鰭をもつ種類)⇔「条鰭類ジョウキルイ」(原生魚類の大部分にあたる種類)

たしなむ

嗜 シ・たしなむ 口部

解字 「口(くち)+耆(たしなむ)」 の会意形声。耆には、たしなむ意があるが、老人の意味もあるので、口をつけて意味を明確にした字。

意味 (1)たしなむ(嗜む)。このんでしたしむ。たしなみ(嗜み)。「嗜好シコウ」(たしなみ好む)「嗜好品シコウヒン」(酒・茶・たばこ・コーヒーなど、嗜(たしな)みで口にするもの)「嗜欲シヨク」(たしなみ好む)「嗜虐シギャク」(残虐なこと好むこと) (2)むさぼる。「嗜眠シミン」(睡眠をむさぼる。脳炎などによって起こる眠り続ける病気)

シの音

蓍 シ・めどぎ 艸部

解字 「艸(くさ)+耆(シの音)」の形声。シという名の植物。マメ科の低木状多年草をいう。 メドハギ

メドハギ

意味 (1)メドギ(蓍)。メドハギ(蓍萩)。マメ科の低木状多年草。木質化した茎を占いに用いる棒とする。「蓍艾シガイ」(めどき草と、よもぎ)「蓍席シセキ」(めどぎ草を編んだむしろ) (2)ぜいちく。易の占いに用いる細い棒。のちに竹の棒を用いる(筮竹ゼイチク)。「蓍筮シゼイ」(易のうらない)「蓍亀シキ」(占いに用いるめどぎと亀の甲。転じて、うらない。甲骨文は亀の甲に文章を書いて占った)

<参考音符>

旨 シ・うまい 日部 音符「旨シ」を参照

お知らせ

主要な漢字をすべて音符順にならべた、『音符順 精選漢字学習字典 ネット連動版』石沢書店(2020年)発売中です。

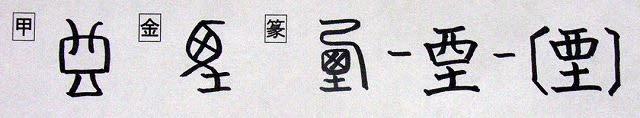

解字 甲骨文は器物から煙が出ている形。原義は煙にあたるが、甲骨文字にはその用法がなく、仮借カシャ(当て字)して夜の時間を表す用法や祭祀名に用いられている[甲骨文字辞典]。金文は器物の上部が古代文字の西の形になり左右に煙が伸び、下部が土に変化した。意味は晩および地名。篆文にいたり煙の形が弓のようになったが、後漢の[説文解字]は、「塞ぐなり」とし堙イン(ふさぐ)の意味にしている。したがって現代字の意味は、ふさぐ・うずめる、となる。

当初は器物から煙が出ているかたち(香炉か)だが、この字を音符として甄ケン(すえ・やきもの)の字があるので、後世になり焼き物のカマドの意味で使われた。そこで音符イメージとしては、「けむりの立ち込めるカマド」、および、けむりが「おおう・おおわれる」の二つを建てた。なお、字形は漢代から垔の上部の西⇒覀に変化している。他の音符字も同じ変化が通用する。

イメージ

「けむりの立ち込めるカマド」(煙・甄)

けむりが「おおう・おおわれる」(堙・湮)

音の変化 イン:堙・湮 エン:煙 ケン:甄

けむりのたちこめるカマド

煙 エン・けむり・けむる・けむい 火部

解字 「火(ひ)+垔(けむりの立ち込めるカマド)」 の会意形声。火を付けて、けむりの立ち込める意を明確にし、けむりの意味を表す。字体は、土の上部が西⇒覀に変化した。

意味 (1)けむり(煙)。けむる(煙る)。けむい(煙い)。「噴煙フンエン」「煙幕エンマク」 (2)けむり状のもの。「煙霧エンム」「煙塵エンジン」 (3)たばこ。「煙草たばこ」「喫煙キツエン」

甄 ケン・すえ 瓦部

解字 「瓦(かわら)+垔(けむりの立ち込めるカマド)」 の会意形声。煙の立ち込める窯で瓦をやく形。また、陶工が窯の焼きぐあいをみることをいい、見分ける意となる。字体は、土の上部が西⇒覀に変化した。

意味 (1)すえ(甄)。やきもの。陶器。陶器をつくる。「甄陶ケントウ」(陶器をつくること)「甄者ケンジャ」(陶工) (2)見分ける。明らかにする。「甄別ケンベツ」(見分けて区別する)

おおう・おおわれる

堙 イン・ふさぐ 土部

解字 「土(つち)+垔(おおう)」 の会意形声。土でおおうこと。土でふさぐ意となる。字体は、土の上部が西⇒覀に変化した。

意味 (1)ふさぐ(堙ぐ)。ふさがる。「堙塞インソク」(堙も塞も、ふさぐ意) (2)ほろびる。「堙滅インメツ」(うずもれてなくなる)

湮 イン・しずむ・ふさぐ 氵部

解字 「氵(みず)+垔(おおう)」 の会意形声。水におおわれる、即ち、水にしずむこと。また、堙インに通じて、ふさぐ意ともなる。字体は、土の上部が西⇒覀に変化した。

意味 (1)しずむ(湮む)。しずめる。うずもれる。「湮没インボツ」(しずんでなくなる)「湮沈インチン」(湮も沈も、しずむ意) (2)ふさぐ。ふさがる。「湮鬱インウツ」(気持ちがふさがって晴れない)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

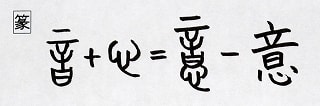

意 イ・こころ・おもう 心部

解字 「音(音のひびき)+心(こころ)」 の会意。心のひびき、すなわち、言葉になる前の自分の思い・気持ちをいう。

意味 (1)こころ(意)。気持ち。思い。「意志イシ」「意外イガイ」 (2)考え。見解。主張。内容。「意味イミ」(表される内容)「意義イギ」(①内容。意味。②価値。重要性)」「寓意グウイ」(他の物事にかこつけて、ある意味をほのめかす) (3)おもう。推測する。

イメージ

「こころ・気持ち」(意・億・臆・憶・噫)

「形声文字」(薏)

音の変化 イ:意・噫 オク:憶・臆・億 ヨク:薏

気持ち・思い

億 オク イ部

解字 「人(ひと)+意(気持ち・思い)」 の会意形声。意(気持ち・思い)に人をつけて、人が思いめぐらす・推し量る意を表した。のち、人が推し量れる大きな数の意味になった。

意味 (1)数の名。おく(億)。1万の1万倍。また、数の極めて多いこと。「3億円」「億万長者オクマンチョウジャ」「億劫オックウ」(オク・コウの転。億は、きわめて大きな数、劫はきわめて長い時間の意。あわせて無限の数と時間の意から、考えるだけで面倒くさくて物事をする気になれないさま)(2)推し量る。(=臆) (3)やすんじる。

臆 オク・おくする 月部にく

解字 「月(からだ)+意(=億。おしはかる)」 の会意形声。億が、数の名に使われるようになったので、人の代わりに月をつけた臆で、おしはかる意を表した。日本では「おじける」「おくする」意が加わった。

意味 (1)おしはかる。「臆測オクソク」(想像によるいいかげんな推測)「臆説オクセツ」(推測や仮定にもとづく意見) (2)[国]おくする(臆する)。おじける。気おくれする。「臆病オクビョウ」(すこしのことでも怖がること)「臆面オクメン」(気おくれしたようす)

憶 オク・おぼえる・おもう 忄部

解字 「忄(心)+意(気持ち・思い)」 の会意形声。気持ち・思いを、心にとどめること。心が二つ付いた字で、最初の思い・気持ちを、さらに心にとどめて、おぼえる・おもいだす意となる。なお、以前は臆オク(おしはかる)が常用漢字でなかったため、臆の書き換え字としても使われた。

意味 (1)おぼえる(憶える)。忘れない。「記憶キオク」「憶念オクネン」(深く心に銘記して忘れぬ考え) (2)おもう(憶う)。おもい出す。「追憶ツイオク」(過ぎ去ったことを思い出す) (3)おしはかる。「憶測オクソク」(=臆測)

噫 イ・アイ・ああ 口部

解字 「口(口からでる声)+意(こころ・気持ち)」 の会意形声。気持ちのたかまりによって口から出る声。

意味 (1)ああ(噫)。嘆きの声。驚きの声。 (2)おくび。げっぷ。「噫気アイキ」

形声文字

薏 ヨク・オク 艸部

薏苡仁ヨクイニン

薏苡仁ヨクイニン解字 「艸(植物)+意(ヨク)」 の形声。ヨクという名の植物。ハトムギを表す「薏苡ヨクイ」に使われる。

意味 「薏苡ヨクイ」とは、草の名。イネ科ジュズダマ属の一年草。ハトムギ。「薏苡仁ヨクイニン」(ハトムギの種子。引き割って粥・スープなどに作り、また生薬として利尿剤・鎮痛・消炎などに用いる)

<紫色は常用漢字>