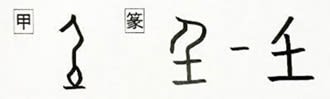

甲骨文の目(左)と臣(右)

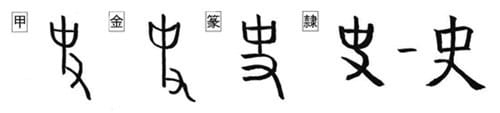

解字 目を90度回転させて描いた象形。下にうつむいた目を意味し、君主の前で下をむいてかしこまる家来の意。また、捕獲したうつむく奴隷をいう。臣は部首となり、会意文字をつくる。

意味 (1)けらい。君主に仕える人。「臣下シンカ」「家臣カシン」「大臣ダイジン」(政を司る高官)「臣民シンミン」(臣と民。旧憲法において天皇と皇族を除いた国民) (2)しもべ。どれい。めしつかい。「臣虜シンリョ」(どれいや捕虜)「臣僕シンボク」(しもべ) (3)[国]おみ(臣)。古代豪族が世襲した地位を示す称号のひとつ。

参考 臣シンは部首「臣しん」となる。臣部でも家来および下をむく意を表す。常用漢字で2字(臣・臨)、その他の主な字は以下のとおり。

常用漢字

臣シン・おみ (部首)

臨リン・のぞむ(臣+𠂉+品の会意)

その他

臥ガ・ふす(臣+人の会意)

臧ゾウ(爿+臣+戈の会意形声)

このうち臧ゾウは音符になる。

イメージ

君主の前の「けらい」(臣・宦)

「下をむく」(臥・臨)

「同体異義」(姫)

音の変化 シン:臣 ガ:臥 カン:宦 キ:姫 リン:臨

けらい

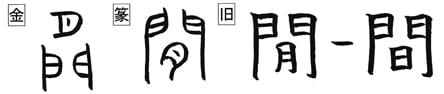

宦 カン・つかえる 宀部 huàn

解字 「宀(役所の建物)+臣(けらい)」の会意。役所で仕える家来。

意味 (1)つかえる(宦える)。つかさ。官職。役人になる。「仕宦シカン」(=仕官。宦に仕える)「宦遊カンユウ」(官吏となるため郷里を離れる)(2)つかさ(宦)。役人。「宦海カンカイ」(役人の世界)「宦人カンジン」(役人)(3)「宦官カンガン」とは、禁中(皇宮)で仕えた去勢された男性。常に君主に近接し重用されたため政権を左右することも多かった。

下をむく

臥 ガ・ふす 臣部 wò

解字 「人(ひと)+臣(下をむく)」の会意。人が下をむいてふせること。

意味 ふす(臥す)。うつぶせになる。横たわる。「臥竜ガリュウ」(まだ天に昇らず臥せている竜。民間にひそむ英雄)「臥床ガショウ」(①ねどこ。②病気で寝込む)「臥薪嘗胆ガシンショウタン」(薪の上に横たわり、にがい胆(きも)を嘗(な)める。目的達成のため苦心・苦労を重ねる)

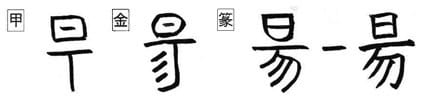

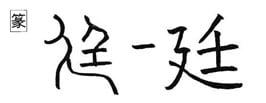

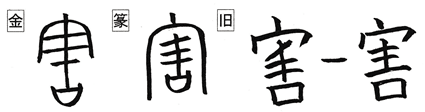

臨 リン・のぞむ 臣部 lín

解字 「臣(下をむく)+𠂉(ひと。人が上にきたときの変化形)+品(いろいろな品物)」 の会意。人が高いところから下の品々を見下ろすこと。

意味 (1)見下ろす。上に立つ。「君臨クンリン」(①君主として上に立つ。②絶対的権勢をふるう)(2)身分の高い者がその場に出向く。「降臨コウリン」(神仏が天下る)「光臨コウリン」(貴人の来訪。他人の来訪の尊敬語)「来臨ライリン」(他人の来訪の尊敬語)(3)のぞむ(臨む)。目の前で向き合う。その場に居合わせる。「臨席リンセキ」(その席にのぞむこと。出席)「臨海リンカイ」(海に面した)「臨戦リンセン」(戦場に出る)「臨時リンジ」(その場限りの)「臨終リンジュウ」(死にぎわ)

同体異義

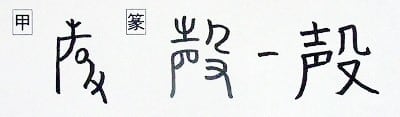

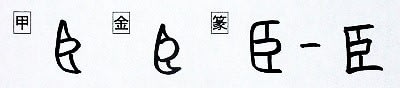

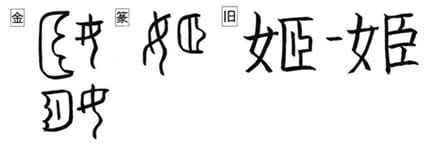

姫 キ・ひめ 女部 jī

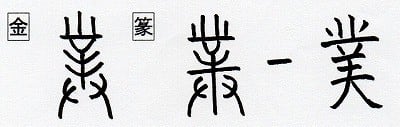

解字 金文第一字は「女(おんな)+(下あごの形)イ⇒キ」の形声 。第二字は「下あごの形」のなかにタテ線がはいった。これらの「下あごの形」とされる字は音符としてのみ用いられており発音の𦣝キを表している。すなわち金文の意味は第一字・二字とも「女𦣝(姬)キ」となる字で、意味は当時の周王朝の姓であった。周王朝は初代の武王(姫昌)から12代の幽王(姫宮涅)まで姫姓であり、周(西周)代において姫姓の娘は、王のそばに仕える娘の意味にもなり、高貴な女性の意味を持つようになったとされる。宋代の[集韻]は「婦人の美稱。一に曰く王の妻の別名。一に曰く衆(おお)くの妾(めかけ)の総称」とし、婦人の美称のほか、後世になると妾の意にも広がった。字体は「女𦣝または姬」であるが日本では𦣝の代わりに、似た字で書きやすい臣を用いた姫が新字体で用いられている。

覚え方 「女+臣(下をむく)」で、君主のそばで下をむいて仕える女。

意味 (1)貴人のそばに仕える女性。高貴な女性。転じて、そばめ。「寵姫チョウキ」(お気に入りの侍女)「姫妾キショウ」(そばめ)「妖姫ヨウキ」( 妖気を感じさせる美女)(2)[国]ひめ(姫)。女性の美称。「歌姫うたひめ」「舞姫まいひめ」「乙姫おとひめ」(3)姓。周王の姓。転じて周。「姫漢キカン」(周と漢)「姫昌キショウ」(周の初代武王の諱いみな。生前の実名)

参考 なお、姫の本来の字である姫シンは、(女が)つつしむ意の別字であるが、ほとんど使われない字だったので、姬キの代用字となった。

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

琴

琴