阿武咲(おうのしょう)関と武井咲(たけい えみ)さん。今マスコミで話題を集めている「注目の人」だ。実は、私はこの二人をよく知らなかった。阿武咲は横綱3名が初日から休場するという今年(2017年)の大相撲9月場所で活躍して注目を集め、私も知るようになった。一方の武井咲(たけい えみ)さんは、売れっ子のモデル・女優だそうだが、9月1日にEXILEのTAKAHIROと結婚したことを、2人の連名によるFAXで発表し、マスコミの話題となり私が知るところとなった。

阿武咲関

阿武咲関  武井咲さん

武井咲さん

私がなぜこの二人に注目したかというと、名前の最後に二人とも「咲」の字がつき、読み方が、かたや「咲ショウ」、こなた「咲えみ」となっているからだ。「咲」は、ふつう咲(さ)くと読み、この字が音で「ショウ」、名前の読みで「えみ」となることを、ほとんどの人は知らない。なぜ、「ショウ」と「えみ」なのか? それは笑の字が、音で笑ショウ、訓で笑う・笑む・笑みとなることと深い関係がある。実は、咲は笑と深い関係のある字なのである。深い関係どころか一心同体の字といっても過言でない。

笑と咲は一心同体の字

ここで笑と咲の関係を説明してみよう。まず笑である。「竹+夭ヨウ」でなぜ「わらう」となるのか?

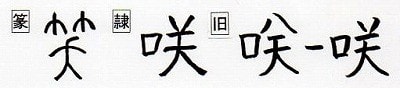

笑 ショウ・わらう・えむ 竹部

篆文テンブン第一字は、伝承古文字を収録した[六書通]に収録されている字で、「▽+夭」の形をしているが、おそらく「口+夭(身をくねらせる)」で、身をくねらせる若い女が口から声をだして笑うさまと考えられる。篆文第二字は、「竹+夭(身をくねらせる)」で、竹で表現された髪飾りをつけた若い女が身をくねらせて笑うさまで、第一字の口が省略されたかたちと考えられる。「わらう」意は、頭を右に傾けた形の「夭ヨウ」という字が、若い女が身をくねらす形を表しており、この字のなかに、わらう要素が含まれているのであろう。

意味 (1)わらう(笑う)。えむ(笑む)。えみ(笑み)。「笑顔えがお」「笑止ショウシ」(笑わずにいられない)「笑覧ショウラン」(笑いながらみる)

次に咲を解字してみよう。「口+关」でなぜ「さく」となるのか?

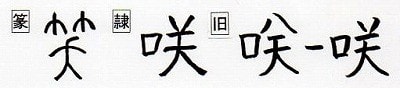

咲 ショウ・さく 口部

篆文テンブンは、「竹+夭」で笑と同じで、わらう意。隷書レイショに属する後漢の石碑の文字から、「口+关」 の咲ショウが出現した。关は笑(わらう)の竹かんむり⇒ソに、夭⇒天に変化した俗字(略字)とされ、咲は口をあけて笑う意。この字は、笑の篆文第一字の「口夭」との関連もふかい。すなわち、笑と咲は異体字の関係にある。

なお、日本では笑ったとき口もとのほころびるさまを花の開くさまに例え、花が咲く意味で江戸時代から使い始め、享保2年(1717)の『書言字考節用集』に咲く意での用例がある。

意味 (1)わらう。笑う。えむ。 (2)[国]さく(咲く)。花がさく。「遅咲(おそざ)き」 (3)名乗り(名前に使用)として「えみ・さ・さき・さく」がある。

以上、笑ショウと咲ショウの字を解字したが、咲は笑から派生して出来た字で、ともに「わらう」意であり、両者はショウの発音を共有している。ところが日本では江戸時代になり、咲に(花が)咲く意味が発生して今日ではこの用法が一般化し、咲は「花が咲く」意となり、わらう意どころか、発音のショウも忘れられた存在になっている。

話題の二人の「咲」は

さて、話題の二人に移ろう。阿武咲(おうのしょう)関の四股名の由来は、阿武松部屋(おうのまつべや)に所属することから阿武(おうの)をつけ、「土俵上で花が咲くように」との願いから地元の恩師が咲をつけ阿武咲と名付けたという(ウィキペディア)。そうだとすると、咲は「花が咲く」意で、発音のショウを付けていることになる。

一方、武井咲(たけい えみ)さんは、名前の「咲(えみ)」は本名で、両親の「花が咲くように元気で笑顔が絶えない女の子」になって欲しいとの願いからつけられたという(ウィキペディア)。「花が咲くような笑顔の女の子」は、まさに咲の意味が「わらう」から「さく」に変化した理由であり、両親の願いは咲くの意味を含んだ「わらう=えむ」になっている。

阿武咲(おうのしょう)関と武井咲(たけい えみ)さんの話題は、咲という字が、ショウと発音し、「えみ」とも読めることを多くの人に知らしめた。また私にとって、咲と笑の二字の関係を改めて思い起こさせてくれたのである。

阿武咲関

阿武咲関  武井咲さん

武井咲さん私がなぜこの二人に注目したかというと、名前の最後に二人とも「咲」の字がつき、読み方が、かたや「咲ショウ」、こなた「咲えみ」となっているからだ。「咲」は、ふつう咲(さ)くと読み、この字が音で「ショウ」、名前の読みで「えみ」となることを、ほとんどの人は知らない。なぜ、「ショウ」と「えみ」なのか? それは笑の字が、音で笑ショウ、訓で笑う・笑む・笑みとなることと深い関係がある。実は、咲は笑と深い関係のある字なのである。深い関係どころか一心同体の字といっても過言でない。

笑と咲は一心同体の字

ここで笑と咲の関係を説明してみよう。まず笑である。「竹+夭ヨウ」でなぜ「わらう」となるのか?

笑 ショウ・わらう・えむ 竹部

篆文テンブン第一字は、伝承古文字を収録した[六書通]に収録されている字で、「▽+夭」の形をしているが、おそらく「口+夭(身をくねらせる)」で、身をくねらせる若い女が口から声をだして笑うさまと考えられる。篆文第二字は、「竹+夭(身をくねらせる)」で、竹で表現された髪飾りをつけた若い女が身をくねらせて笑うさまで、第一字の口が省略されたかたちと考えられる。「わらう」意は、頭を右に傾けた形の「夭ヨウ」という字が、若い女が身をくねらす形を表しており、この字のなかに、わらう要素が含まれているのであろう。

意味 (1)わらう(笑う)。えむ(笑む)。えみ(笑み)。「笑顔えがお」「笑止ショウシ」(笑わずにいられない)「笑覧ショウラン」(笑いながらみる)

次に咲を解字してみよう。「口+关」でなぜ「さく」となるのか?

咲 ショウ・さく 口部

篆文テンブンは、「竹+夭」で笑と同じで、わらう意。隷書レイショに属する後漢の石碑の文字から、「口+关」 の咲ショウが出現した。关は笑(わらう)の竹かんむり⇒ソに、夭⇒天に変化した俗字(略字)とされ、咲は口をあけて笑う意。この字は、笑の篆文第一字の「口夭」との関連もふかい。すなわち、笑と咲は異体字の関係にある。

なお、日本では笑ったとき口もとのほころびるさまを花の開くさまに例え、花が咲く意味で江戸時代から使い始め、享保2年(1717)の『書言字考節用集』に咲く意での用例がある。

意味 (1)わらう。笑う。えむ。 (2)[国]さく(咲く)。花がさく。「遅咲(おそざ)き」 (3)名乗り(名前に使用)として「えみ・さ・さき・さく」がある。

以上、笑ショウと咲ショウの字を解字したが、咲は笑から派生して出来た字で、ともに「わらう」意であり、両者はショウの発音を共有している。ところが日本では江戸時代になり、咲に(花が)咲く意味が発生して今日ではこの用法が一般化し、咲は「花が咲く」意となり、わらう意どころか、発音のショウも忘れられた存在になっている。

話題の二人の「咲」は

さて、話題の二人に移ろう。阿武咲(おうのしょう)関の四股名の由来は、阿武松部屋(おうのまつべや)に所属することから阿武(おうの)をつけ、「土俵上で花が咲くように」との願いから地元の恩師が咲をつけ阿武咲と名付けたという(ウィキペディア)。そうだとすると、咲は「花が咲く」意で、発音のショウを付けていることになる。

一方、武井咲(たけい えみ)さんは、名前の「咲(えみ)」は本名で、両親の「花が咲くように元気で笑顔が絶えない女の子」になって欲しいとの願いからつけられたという(ウィキペディア)。「花が咲くような笑顔の女の子」は、まさに咲の意味が「わらう」から「さく」に変化した理由であり、両親の願いは咲くの意味を含んだ「わらう=えむ」になっている。

阿武咲(おうのしょう)関と武井咲(たけい えみ)さんの話題は、咲という字が、ショウと発音し、「えみ」とも読めることを多くの人に知らしめた。また私にとって、咲と笑の二字の関係を改めて思い起こさせてくれたのである。