昌 ショウ・さかん 日部

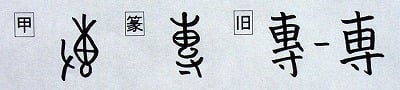

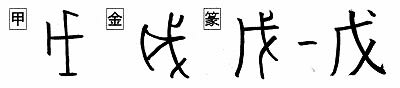

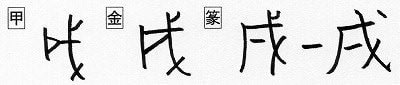

春秋戦国の金文は「日(ひ)+口中に一を入れた形(声を出す)」の会意。太陽が昇る日の出を拝んで口から声を出すかたちで、唱ショウ(となえる)の原字。しかし、この字は仮借カシャ(当て字)され、金文から繁昌(さかん)の意味で用いられている。おそらく、大勢が日の出を拝んで声をそろえることから、勢いが盛んの意で用いられたのであろう。字形は篆文で「口中の一」⇒曰(いう・いわく)になり、現代字は日が二つ重なった昌になった。意味は金文を引き継ぎ、さかん・さかえる意。※昌の字は活字で日を重ねるが、書道では曰を重ねることが多い。

意味 (1)さかん(昌ん)。勢いが盛ん。さかえる。「昌運ショウウン」(国がさかえる運命。盛んな時世)「昌平ショウヘイ」(国が盛んで世が太平)「昌盛ショウセイ」(さかんなこと。昌も盛も、さかんの意)「繁昌ハンジョウ」(にぎわいさかえる) (2)よい。美しい。「昌言ショウゲン」(道理にかなったよい言葉)

イメージ

「さかん・勢いがよい」(昌・菖・猖・椙)

「さかんに声をだす」(唱・娼・倡)

音の変化 ショウ:昌・唱・娼・倡・菖・猖 すぎ:椙

勢いがよい

菖 ショウ 艸部

会意 「艸(草)+昌(勢いがよい)」の会意形声。勢いよくまっすぐ伸びる草。

意味 (1)しょうぶ(菖蒲)。サトイモ科の多年草、葉は長い剣状で芳香があり端午の節句に菖蒲湯とする。花は穂状で目立たない。「菖蒲湯ショウブユ」 (2)あやめ(菖蒲)。アヤメ科の多年草。剣状の葉を持つところは菖蒲と似ているがきれいな花をつける。

猖 ショウ・くるう 犭部

解字 「犭(いぬ)+昌(勢いがよい)」の会意形声。犬がはげしく暴れまわる状態をいう。

意味 くるう(猖う)。たけり狂う。あばれまわる。「猖狂ショウキョウ」(はげしく狂う)「猖獗ショウケツ」(猛威をふるう)

椙 <国字> すぎ 木部

解字 「木(き)+昌(勢いがよい)」の会意形声。勢いよくまっすぐのびる木(昌んな木)。

意味 すぎ(椙)。すぎの木。「椙山すぎやま」(姓)「椙杜すぎもり」(姓)

さかんに声をだす

唱 ショウ・となえる 口部

解字 「口(くち)+昌(さかんに声をだす)」の会意形声。昌に盛んに声をだすイメージがあり、口をつけてその意を強めた。うたう、となえる、先頭に立って言う意を表わす。

意味 (1)うたう。吟ずる。「独唱ドクショウ」「校歌斉唱コウカセイショウ」(そろって歌う) (2)声をたててよむ。高くさけぶ。「復唱フクショウ」「万歳三唱バンザイサンショウ」 (3)となえる(唱える)。言い始める。先頭に立っていう。「提唱テイショウ」「唱和ショウワ」(ひとりが唱え、他の者がそれに和する)

娼 ショウ・あそびめ 女部

解字 「女(おんな)+昌(さかんに声をだす=唱)」 の会意形声。声を出し歌い舞って客を喜ばせる女。

意味 うたいめ。あそびめ。遊女。「娼妓ショウギ」(遊女)「娼家ショウカ」(遊女屋)

倡 ショウ・わざおぎ イ部

解字 「イ(人)+昌(さかんに声をだす=唱)」 の会意形声。声を出し歌い舞って客を喜ばせる人。俳優や楽人を意味するが、同音の唱・娼に通じて用いられることもある。

意味 (1)わざおぎ(倡)。俳優。楽人。「倡優ショウユウ」(役者) (2)うたいめ。「倡妓ショウギ」(=娼妓) (3)となえる。一番はじめに言い出す。「倡道ショウドウ」(先にとなえる)「倡和ショウワ」(ある者が先にとなえ、他の者がそれに和する)

<紫色は常用漢字>

春秋戦国の金文は「日(ひ)+口中に一を入れた形(声を出す)」の会意。太陽が昇る日の出を拝んで口から声を出すかたちで、唱ショウ(となえる)の原字。しかし、この字は仮借カシャ(当て字)され、金文から繁昌(さかん)の意味で用いられている。おそらく、大勢が日の出を拝んで声をそろえることから、勢いが盛んの意で用いられたのであろう。字形は篆文で「口中の一」⇒曰(いう・いわく)になり、現代字は日が二つ重なった昌になった。意味は金文を引き継ぎ、さかん・さかえる意。※昌の字は活字で日を重ねるが、書道では曰を重ねることが多い。

意味 (1)さかん(昌ん)。勢いが盛ん。さかえる。「昌運ショウウン」(国がさかえる運命。盛んな時世)「昌平ショウヘイ」(国が盛んで世が太平)「昌盛ショウセイ」(さかんなこと。昌も盛も、さかんの意)「繁昌ハンジョウ」(にぎわいさかえる) (2)よい。美しい。「昌言ショウゲン」(道理にかなったよい言葉)

イメージ

「さかん・勢いがよい」(昌・菖・猖・椙)

「さかんに声をだす」(唱・娼・倡)

音の変化 ショウ:昌・唱・娼・倡・菖・猖 すぎ:椙

勢いがよい

菖 ショウ 艸部

会意 「艸(草)+昌(勢いがよい)」の会意形声。勢いよくまっすぐ伸びる草。

意味 (1)しょうぶ(菖蒲)。サトイモ科の多年草、葉は長い剣状で芳香があり端午の節句に菖蒲湯とする。花は穂状で目立たない。「菖蒲湯ショウブユ」 (2)あやめ(菖蒲)。アヤメ科の多年草。剣状の葉を持つところは菖蒲と似ているがきれいな花をつける。

猖 ショウ・くるう 犭部

解字 「犭(いぬ)+昌(勢いがよい)」の会意形声。犬がはげしく暴れまわる状態をいう。

意味 くるう(猖う)。たけり狂う。あばれまわる。「猖狂ショウキョウ」(はげしく狂う)「猖獗ショウケツ」(猛威をふるう)

椙 <国字> すぎ 木部

解字 「木(き)+昌(勢いがよい)」の会意形声。勢いよくまっすぐのびる木(昌んな木)。

意味 すぎ(椙)。すぎの木。「椙山すぎやま」(姓)「椙杜すぎもり」(姓)

さかんに声をだす

唱 ショウ・となえる 口部

解字 「口(くち)+昌(さかんに声をだす)」の会意形声。昌に盛んに声をだすイメージがあり、口をつけてその意を強めた。うたう、となえる、先頭に立って言う意を表わす。

意味 (1)うたう。吟ずる。「独唱ドクショウ」「校歌斉唱コウカセイショウ」(そろって歌う) (2)声をたててよむ。高くさけぶ。「復唱フクショウ」「万歳三唱バンザイサンショウ」 (3)となえる(唱える)。言い始める。先頭に立っていう。「提唱テイショウ」「唱和ショウワ」(ひとりが唱え、他の者がそれに和する)

娼 ショウ・あそびめ 女部

解字 「女(おんな)+昌(さかんに声をだす=唱)」 の会意形声。声を出し歌い舞って客を喜ばせる女。

意味 うたいめ。あそびめ。遊女。「娼妓ショウギ」(遊女)「娼家ショウカ」(遊女屋)

倡 ショウ・わざおぎ イ部

解字 「イ(人)+昌(さかんに声をだす=唱)」 の会意形声。声を出し歌い舞って客を喜ばせる人。俳優や楽人を意味するが、同音の唱・娼に通じて用いられることもある。

意味 (1)わざおぎ(倡)。俳優。楽人。「倡優ショウユウ」(役者) (2)うたいめ。「倡妓ショウギ」(=娼妓) (3)となえる。一番はじめに言い出す。「倡道ショウドウ」(先にとなえる)「倡和ショウワ」(ある者が先にとなえ、他の者がそれに和する)

<紫色は常用漢字>