彝 イ・つね 彑部

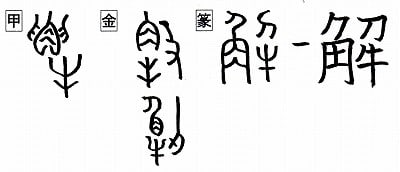

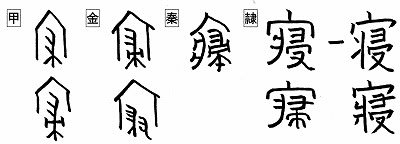

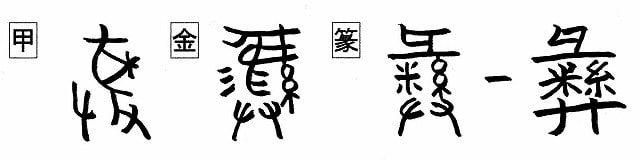

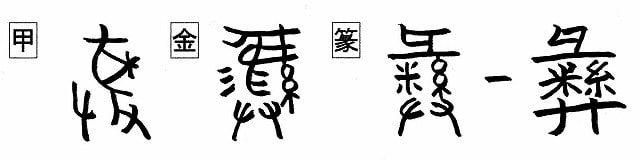

解字 甲骨文字はニワトリの羽を紐で結び、鳥の脚と身体を両手で持つかたち。祭祀名として使われているのみで詳しい意味は不明。金文はニワトリの羽に糸をたらし羽を結ぶ形とし、ニワトリの左横に血をあらわす彡をつけ、下に両手を描く。血(彡)はニワトリの首の血管を刃物で切ったのであろう。金文の意味は[字統]によると、「ニワトリの血で宗廟(祖先のみたまや)の祭器や礼器を清めて祭祀に用いるので、その器を彝器イキという。また、この清める行為は儀礼となっており常におこなわれたので「つね」の意味になり、さらに転じて「のり(法)」の意味ともなった。(大意)」としている。

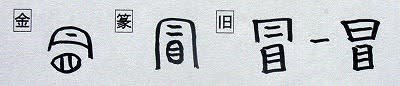

字形は篆文で上部が彑(けいがしら)の前身に変化し、血を表した彡と鳥の下部が一体化して米となり、現代の字は下部の両手が廾となった彝になった。彝イを分解すると「彑+米+糸+廾」になる。

なお、彝イは中国の少数民族の名を表すが、これは蔑称(さげすんだ呼び名)である「夷イ」が通称で、そのほか「烏蛮ウバン」などとも呼ばれ主に雲南北西部と四川に住む少数民族の名を、中華人民共和国成立以降に同じ音である「彝イ」に統一したためである。

意味 (1)儀式用の器物。「彝器イキ」(宗廟ソウビョウに常に供えてある儀式用の神聖な器物の総称。尊ソン(酒器)・鼎かなえなど) (2)つね(彝)。のり(法)。人のつねに守るべき不変の道。「彝訓イクン」(常に人の守るべきおしえ)「彝憲イケン」(人として守るべき不変の法則)「彝倫イリン」(常に守るべき道理・倫理) (3)少数民族の名。「彝族イゾク」(主に雲南北西部と四川に住む少数民族)「彝語イゴ」(彝族の言語)

解字 甲骨文字はニワトリの羽を紐で結び、鳥の脚と身体を両手で持つかたち。祭祀名として使われているのみで詳しい意味は不明。金文はニワトリの羽に糸をたらし羽を結ぶ形とし、ニワトリの左横に血をあらわす彡をつけ、下に両手を描く。血(彡)はニワトリの首の血管を刃物で切ったのであろう。金文の意味は[字統]によると、「ニワトリの血で宗廟(祖先のみたまや)の祭器や礼器を清めて祭祀に用いるので、その器を彝器イキという。また、この清める行為は儀礼となっており常におこなわれたので「つね」の意味になり、さらに転じて「のり(法)」の意味ともなった。(大意)」としている。

字形は篆文で上部が彑(けいがしら)の前身に変化し、血を表した彡と鳥の下部が一体化して米となり、現代の字は下部の両手が廾となった彝になった。彝イを分解すると「彑+米+糸+廾」になる。

なお、彝イは中国の少数民族の名を表すが、これは蔑称(さげすんだ呼び名)である「夷イ」が通称で、そのほか「烏蛮ウバン」などとも呼ばれ主に雲南北西部と四川に住む少数民族の名を、中華人民共和国成立以降に同じ音である「彝イ」に統一したためである。

意味 (1)儀式用の器物。「彝器イキ」(宗廟ソウビョウに常に供えてある儀式用の神聖な器物の総称。尊ソン(酒器)・鼎かなえなど) (2)つね(彝)。のり(法)。人のつねに守るべき不変の道。「彝訓イクン」(常に人の守るべきおしえ)「彝憲イケン」(人として守るべき不変の法則)「彝倫イリン」(常に守るべき道理・倫理) (3)少数民族の名。「彝族イゾク」(主に雲南北西部と四川に住む少数民族)「彝語イゴ」(彝族の言語)