問題 □に上の漢字を入れてください。

(1)□いお茶

(2)□い夏

(3)□い友情

「あつい」の語源は「アツ-まる(集まる)」のアツではないかと思います。集まる意のアツは、多くのものが一つの所に寄り合う・群がる、また集中する意味です。「集まる」は「集む」(文語形)「集める」(他動詞)の形にもなりますが、「アツ-い」という変化はありません。

「アツ-い」という形になると、①火が集まって大きな熱をもち「あつ-い」意になります。②また、集まり重なることから、物質が集まり重なると、その上面と下面のへだたりが「あつ-い」意になります。

古代の日本人は、「あつ-い」という言葉で、上記の二種類の表現をしていたと思われますが、漢字が伝来してから火や熱の「あつ-い」は、火が「あつ-い」と、太陽が「あつ-い」二種類の漢字を使い分けるようになりました。また、集まり重なりへだたりのある意の「あつ-い」は、これ以外に心が「あつい」意味でも用いられるようになりました。漢字伝来により「あつ-い」は意味が限定された多くの言葉に変化したと思われます。

漢字字典で「あつ-い」を引くと、10字以上の漢字がありますが、今回は代表的な3つに限定して紹介します。

熱 ネツ・あつい 灬部

音符の解字 熱の音符は埶ゲイ・セイ

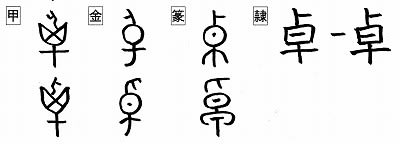

解字 甲骨文は両手で苗木をもってひざまずく人の形で、木を植え育てる様子を表す。金文は左辺が、木の下に土を加えた形。篆文は「坴(土の上に木がある形の変形字)+丮ケキ(人が両手を出した形)」の会意。ひざまずいた人が両手を出して土の上の木を手入れして育てている形。いずれも「植物に手を加えて育てる」意となる。現代字は、篆文の右辺が、丮⇒丸に変化した。

※埶ゲイの左辺の「坴」は、陸の右辺と同じ形だが、成り立ちの違う字。

意味 (1)うえる。草木をうえる。 (2)いきおい。

熱 ネツ・あつい 灬部

解字 「灬(火)+埶(草木を植え育てる⇒育てて大きくする)」の会意。火を大きくしてゆくこと。草木を植え育てるように、たきぎに火をつけて火をおおきくしてゆくこと。火が発するネツ(温かさやあつさ)をいう。初期の火は温かく、大きくなった火は熱い。

意味 (1)ねつ(熱)。ほてる(熱る)。人の体温およびそれを超える温かさ。「平熱ヘイネツ」「微熱ビネツ」「発熱ハツネツ」「熱病ネツビョウ」「熱帯ネッタイ」 (2)あつい(熱い)。高温で手を触れられない。「熱湯ネットウ」「灼熱シャクネツ」(焼けて熱い) (3)あつい(熱い)。夢中になる。心をうちこむ。「熱心ネッシン」「熱意ネツイ」「熱狂ネッキョウ」

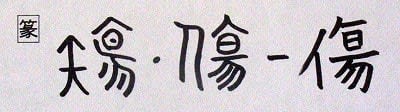

暑 ショ・あつい 日部

解字 「日(太陽)+者(=煮シャ・ショ)」の会意形声。者シャは同音符字を含む煮シャ(にる)に通じ、太陽の光が煮えるような熱さの気候をいう。

意味 (1)あつい(暑い)。気温が高い。あつさ。「避暑ヒショ」 (2)夏。あつい季節。「暑中ショチュウ」(夏の暑いあいだ)「暑気ショキ」(夏のあつさ)

厚 コウ・あつい 厂部

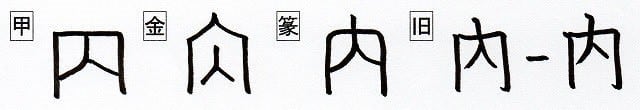

解字 甲骨文字・金文・篆文とも「厂(石の略体。岩)+享キョウの倒立字(先祖を祀る建物)」の会意形声。享キョウは、先祖を祀る建物の形で祖先神に飲食物をたてまつり、祖先神をもてなす意を表わす。それに厂(石の略体。岩)がついた厚は、岩を刳りぬいて作った祖先を祀る堂、即ち墓を表す。地下にあるので享を倒立させて描 いている。いわゆる崖墓ガイボの一種をいう。漢代の黄河中下流域では、岩や崖を刳り抜き、地下に壮大な祖先を祀る堂を造り、祖先を厚く供養する諸侯や貴族の墓が作られた。これが厚葬である。心をこめて先祖を祀ることから、心のこもった・ねんごろの意となる。のち、厚みがある意でも使われる。現代字は、厂の中が「日+子」に変化した。

なお、甲骨文字にも厚の字があるが、地名またはその長の意。金文は、多い・大きい意で用いており「厚福豊年」は、福が多く年(みのり)豊かの意。祖先神をもてなし一族の繁栄を願ったのであろう。後漢の[説文解字]は山稜が厚い意味とし、心がこもる・ねんごろ以外に「厚みがある」意でも使われるようになった。

意味 (1)あつい(厚い)。心がこもる。ねんごろ。たいせつにする。「厚意コウイ」「厚情コウジョウ」「温厚オンコウ」(おだやかで情に厚い) (2)あつい(厚い)。ぶあつい。「厚紙あつがみ」「重厚ジュウコウ」(重々しくしっかりしている)「肉厚にくあつ」 (3)あつかましい。「厚顔コウガン」

<紫色は常用漢字>

問題と正解

(1)□いお茶

(2)□い夏

(3)□い友情

正解

(1)は高温であつい湯のお茶ですから、灬(火)がついた熱ネツです。

(2)は太陽のあつさですから、日がついた暑ショです。

(3)は友達を大切にする心ですから厚コウになります。

※なお、(1)(2)の「あつい」の発音アクセントは、あつい(LHL)、(3)の「あつい」は、あつい(LHH)となり、話し言葉ではアクセントで区別しています。(Lはlowで低い。Hはhighで高い)

<参考:厚のなかの倒立字のもとの形>

享 キョウ・うける 亠部

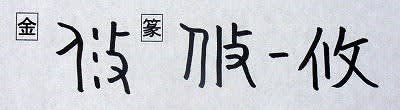

解字 甲骨文・金文は、基礎となる台の上に建っている先祖を祀った建物の象形で「高」の字と似た高い建物を表す。祖先神に飲食物をたてまつって、祖先神をもてなす意を表わす。また、その結果、神の恩恵を受ける意ともなる。篆文は亯となったが、形のことなる第二字が出現し、現代字はその字の系統を受けつぎ、さらに下部が子になった。(音符「享キョウ」を参照)

意味 (1)たてまつる。すすめる。ささげる。「享祭キョウサイ」(物を供えて神を祭る) (2)(祖先神を)もてなす。ふるまう。「享宴キョウエン」(もてなしの酒盛り) (3)(神の意志を)うける(享ける)。受け納める。「享年キョウネン」(神からさずかった年数)「享楽キョウラク」(楽しみを受ける。十分に楽しむ)

参考 享キョウの音符字には心が「あつい」訓がある字が多い。

<例>

淳ジュン:淳(あつ)い。

惇ジュン:惇(あつ)い。

醇ジュン:醇(あつ)い。

敦トン:敦(あつ)い。

(1)□いお茶

(2)□い夏

(3)□い友情

「あつい」の語源は「アツ-まる(集まる)」のアツではないかと思います。集まる意のアツは、多くのものが一つの所に寄り合う・群がる、また集中する意味です。「集まる」は「集む」(文語形)「集める」(他動詞)の形にもなりますが、「アツ-い」という変化はありません。

「アツ-い」という形になると、①火が集まって大きな熱をもち「あつ-い」意になります。②また、集まり重なることから、物質が集まり重なると、その上面と下面のへだたりが「あつ-い」意になります。

古代の日本人は、「あつ-い」という言葉で、上記の二種類の表現をしていたと思われますが、漢字が伝来してから火や熱の「あつ-い」は、火が「あつ-い」と、太陽が「あつ-い」二種類の漢字を使い分けるようになりました。また、集まり重なりへだたりのある意の「あつ-い」は、これ以外に心が「あつい」意味でも用いられるようになりました。漢字伝来により「あつ-い」は意味が限定された多くの言葉に変化したと思われます。

漢字字典で「あつ-い」を引くと、10字以上の漢字がありますが、今回は代表的な3つに限定して紹介します。

熱 ネツ・あつい 灬部

音符の解字 熱の音符は埶ゲイ・セイ

解字 甲骨文は両手で苗木をもってひざまずく人の形で、木を植え育てる様子を表す。金文は左辺が、木の下に土を加えた形。篆文は「坴(土の上に木がある形の変形字)+丮ケキ(人が両手を出した形)」の会意。ひざまずいた人が両手を出して土の上の木を手入れして育てている形。いずれも「植物に手を加えて育てる」意となる。現代字は、篆文の右辺が、丮⇒丸に変化した。

※埶ゲイの左辺の「坴」は、陸の右辺と同じ形だが、成り立ちの違う字。

意味 (1)うえる。草木をうえる。 (2)いきおい。

熱 ネツ・あつい 灬部

解字 「灬(火)+埶(草木を植え育てる⇒育てて大きくする)」の会意。火を大きくしてゆくこと。草木を植え育てるように、たきぎに火をつけて火をおおきくしてゆくこと。火が発するネツ(温かさやあつさ)をいう。初期の火は温かく、大きくなった火は熱い。

意味 (1)ねつ(熱)。ほてる(熱る)。人の体温およびそれを超える温かさ。「平熱ヘイネツ」「微熱ビネツ」「発熱ハツネツ」「熱病ネツビョウ」「熱帯ネッタイ」 (2)あつい(熱い)。高温で手を触れられない。「熱湯ネットウ」「灼熱シャクネツ」(焼けて熱い) (3)あつい(熱い)。夢中になる。心をうちこむ。「熱心ネッシン」「熱意ネツイ」「熱狂ネッキョウ」

暑 ショ・あつい 日部

解字 「日(太陽)+者(=煮シャ・ショ)」の会意形声。者シャは同音符字を含む煮シャ(にる)に通じ、太陽の光が煮えるような熱さの気候をいう。

意味 (1)あつい(暑い)。気温が高い。あつさ。「避暑ヒショ」 (2)夏。あつい季節。「暑中ショチュウ」(夏の暑いあいだ)「暑気ショキ」(夏のあつさ)

厚 コウ・あつい 厂部

解字 甲骨文字・金文・篆文とも「厂(石の略体。岩)+享キョウの倒立字(先祖を祀る建物)」の会意形声。享キョウは、先祖を祀る建物の形で祖先神に飲食物をたてまつり、祖先神をもてなす意を表わす。それに厂(石の略体。岩)がついた厚は、岩を刳りぬいて作った祖先を祀る堂、即ち墓を表す。地下にあるので享を倒立させて描 いている。いわゆる崖墓ガイボの一種をいう。漢代の黄河中下流域では、岩や崖を刳り抜き、地下に壮大な祖先を祀る堂を造り、祖先を厚く供養する諸侯や貴族の墓が作られた。これが厚葬である。心をこめて先祖を祀ることから、心のこもった・ねんごろの意となる。のち、厚みがある意でも使われる。現代字は、厂の中が「日+子」に変化した。

なお、甲骨文字にも厚の字があるが、地名またはその長の意。金文は、多い・大きい意で用いており「厚福豊年」は、福が多く年(みのり)豊かの意。祖先神をもてなし一族の繁栄を願ったのであろう。後漢の[説文解字]は山稜が厚い意味とし、心がこもる・ねんごろ以外に「厚みがある」意でも使われるようになった。

意味 (1)あつい(厚い)。心がこもる。ねんごろ。たいせつにする。「厚意コウイ」「厚情コウジョウ」「温厚オンコウ」(おだやかで情に厚い) (2)あつい(厚い)。ぶあつい。「厚紙あつがみ」「重厚ジュウコウ」(重々しくしっかりしている)「肉厚にくあつ」 (3)あつかましい。「厚顔コウガン」

<紫色は常用漢字>

問題と正解

(1)□いお茶

(2)□い夏

(3)□い友情

正解

(1)は高温であつい湯のお茶ですから、灬(火)がついた熱ネツです。

(2)は太陽のあつさですから、日がついた暑ショです。

(3)は友達を大切にする心ですから厚コウになります。

※なお、(1)(2)の「あつい」の発音アクセントは、あつい(LHL)、(3)の「あつい」は、あつい(LHH)となり、話し言葉ではアクセントで区別しています。(Lはlowで低い。Hはhighで高い)

<参考:厚のなかの倒立字のもとの形>

享 キョウ・うける 亠部

解字 甲骨文・金文は、基礎となる台の上に建っている先祖を祀った建物の象形で「高」の字と似た高い建物を表す。祖先神に飲食物をたてまつって、祖先神をもてなす意を表わす。また、その結果、神の恩恵を受ける意ともなる。篆文は亯となったが、形のことなる第二字が出現し、現代字はその字の系統を受けつぎ、さらに下部が子になった。(音符「享キョウ」を参照)

意味 (1)たてまつる。すすめる。ささげる。「享祭キョウサイ」(物を供えて神を祭る) (2)(祖先神を)もてなす。ふるまう。「享宴キョウエン」(もてなしの酒盛り) (3)(神の意志を)うける(享ける)。受け納める。「享年キョウネン」(神からさずかった年数)「享楽キョウラク」(楽しみを受ける。十分に楽しむ)

参考 享キョウの音符字には心が「あつい」訓がある字が多い。

<例>

淳ジュン:淳(あつ)い。

惇ジュン:惇(あつ)い。

醇ジュン:醇(あつ)い。

敦トン:敦(あつ)い。

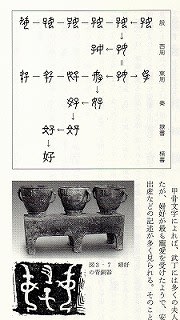

卓姓のマーク

卓姓のマーク