今日は朝から小雨の降る、生憎のお天気となりました。そんな中、今日は以前から来たかった展覧会を鑑賞しに茅ヶ崎市美術館に足を運びました。

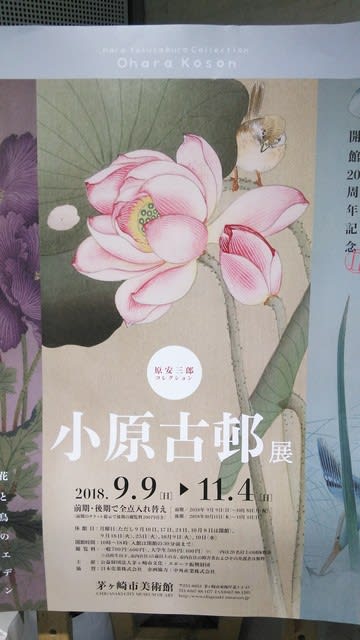

こちらでは明治末期から昭和初期にかけて木版花鳥画、版下画の製作者として活躍した小原古邨(おはらこそん)の展覧会《原安三郎コレクション小原古邨展ー花と鳥のエデンー》が開催されています。本当はもっも早くに行くつもりだったのですが、何やかんやグズグズしていたら何と会期最終日になってしまったので、慌ててやってきた次第です。

石川県金沢市に生まれた小原古邨(本名小原又雄1877〜1945)は、花鳥画を得意とした日本画家・鈴木華邨に師事し、古邨の名前で絵画共進会に日本画を出品し、度々褒状を得るなど高い評価を得ていました。明治末期には版元・大黒屋から花鳥画を刊行、海外への輸出を念頭に置いた版下絵の制作で高い評価を獲得しました。

その後、関東大震災後に大黒屋が衰退していき、版下絵制作の継続が危ぶまれます。しかし昭和期に入ってから新たに渡邉版画店から祥邨(しょうそん)の名で、また酒井好古堂と川口商会の合版では豊邨(ほうそん)の名で制作を続け、特に海外で好評を博しました。

今回の展覧会は、日本化薬株式会社を率いて財界に圧倒的な存在感を示した実業家・原安三郎が旧蔵していた古邨の作品を一堂に展示した回顧展です。この美術館が経っている高砂緑地に、嘗て原安三郎が別荘『松籟荘(しょうらいそう)』を構えていた場所であったことから、この展覧会が実現したのだそうです。

古邨による花鳥画の魅力は、古邨自身の確かな画力と技術によって表現された淡い色合いの美しい世界観です。それを可能にしているのは雪月花の情感までも表現する古邨の確かな観察眼と力量、そして版元・大黒屋による高度かつ精緻な彫摺技術です。

そうして制作された古邨の木版画作品には、江戸時代から連綿と培われてきた版画技術を惜しみなく投入した伝統的な東洋絵画的様式美に西洋絵画的な躍動感や遠近技法が盛り込まれ、唯一無二の花鳥版画のシリーズとなりました。尚、今回はフラッシュさえ焚かなければ写真撮影が許可されていたので、いくつか気に入った作品をカメラに収めることができました。

私が特に魅了されたのは、ポスターにもなっている『蓮に雀』です。

薄紅色の、恐らく二度目に花開いた蓮の側に一羽の雀が留まっています。その時の僅かな振動が伝わって茎がたわんだのでしょうか、蓮の葉に溜まっていた玉の露が今まさに零れ落ちんとしています。そんな瞬間を捉えたこの絵からは、蓮畑のざわめきや風のそよぎすら感じられるのです。

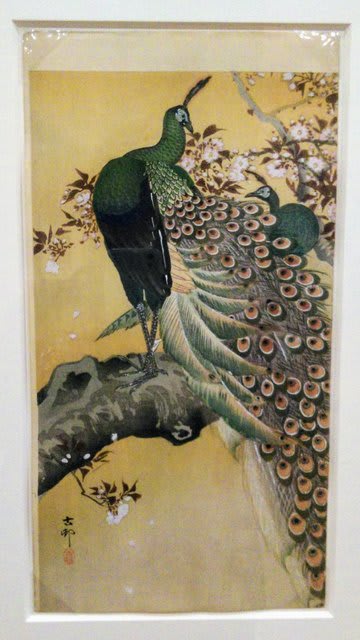

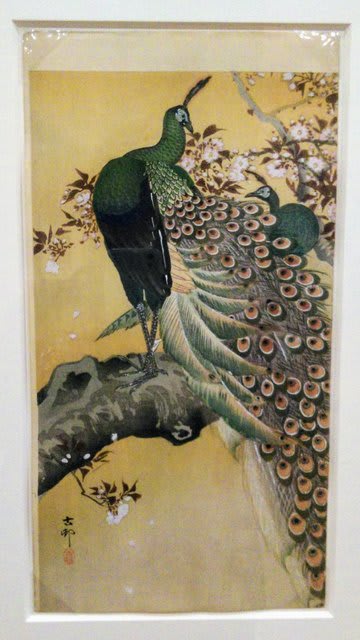

他にも

『桜につがいの孔雀』といった花鳥画の作品がズラリと並べられていました。こうした「いかにもジャパニーズゴージャス」な花鳥画は欧米諸国ではかなり喜ばれ、また制作者側もそれをかなり意識していたのではないでしょうか。

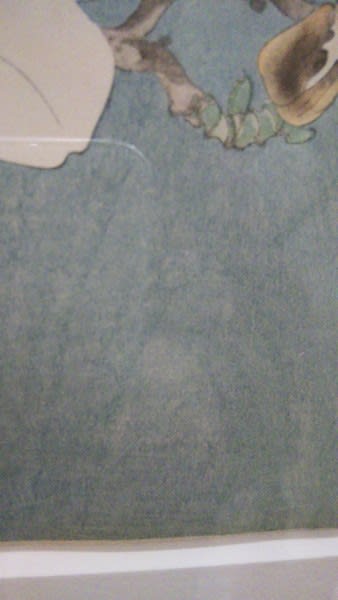

一瞬観ただけでは、にわかに版画とは思えない程の精緻さですが、例えば

『木蓮に四十雀』の絵の左下の青い部分を近づいてよく観てみると

このように版木の木目が写っている部分があります。これを観ると、やはりこれらの作品が版画であることが確認でき、改めてその精緻さに驚愕させられるのです。

これだけの版画コレクションを個人が所蔵していたことも驚きですが、それが流出することなく260点も遺されていたことは奇跡と言ってもいいでしょう。世の中には、まだ世に知られていない作家と作品が万とあるのだ…ということを、改めて実感させられた展覧会でした。

こちらでは明治末期から昭和初期にかけて木版花鳥画、版下画の製作者として活躍した小原古邨(おはらこそん)の展覧会《原安三郎コレクション小原古邨展ー花と鳥のエデンー》が開催されています。本当はもっも早くに行くつもりだったのですが、何やかんやグズグズしていたら何と会期最終日になってしまったので、慌ててやってきた次第です。

石川県金沢市に生まれた小原古邨(本名小原又雄1877〜1945)は、花鳥画を得意とした日本画家・鈴木華邨に師事し、古邨の名前で絵画共進会に日本画を出品し、度々褒状を得るなど高い評価を得ていました。明治末期には版元・大黒屋から花鳥画を刊行、海外への輸出を念頭に置いた版下絵の制作で高い評価を獲得しました。

その後、関東大震災後に大黒屋が衰退していき、版下絵制作の継続が危ぶまれます。しかし昭和期に入ってから新たに渡邉版画店から祥邨(しょうそん)の名で、また酒井好古堂と川口商会の合版では豊邨(ほうそん)の名で制作を続け、特に海外で好評を博しました。

今回の展覧会は、日本化薬株式会社を率いて財界に圧倒的な存在感を示した実業家・原安三郎が旧蔵していた古邨の作品を一堂に展示した回顧展です。この美術館が経っている高砂緑地に、嘗て原安三郎が別荘『松籟荘(しょうらいそう)』を構えていた場所であったことから、この展覧会が実現したのだそうです。

古邨による花鳥画の魅力は、古邨自身の確かな画力と技術によって表現された淡い色合いの美しい世界観です。それを可能にしているのは雪月花の情感までも表現する古邨の確かな観察眼と力量、そして版元・大黒屋による高度かつ精緻な彫摺技術です。

そうして制作された古邨の木版画作品には、江戸時代から連綿と培われてきた版画技術を惜しみなく投入した伝統的な東洋絵画的様式美に西洋絵画的な躍動感や遠近技法が盛り込まれ、唯一無二の花鳥版画のシリーズとなりました。尚、今回はフラッシュさえ焚かなければ写真撮影が許可されていたので、いくつか気に入った作品をカメラに収めることができました。

私が特に魅了されたのは、ポスターにもなっている『蓮に雀』です。

薄紅色の、恐らく二度目に花開いた蓮の側に一羽の雀が留まっています。その時の僅かな振動が伝わって茎がたわんだのでしょうか、蓮の葉に溜まっていた玉の露が今まさに零れ落ちんとしています。そんな瞬間を捉えたこの絵からは、蓮畑のざわめきや風のそよぎすら感じられるのです。

他にも

『桜につがいの孔雀』といった花鳥画の作品がズラリと並べられていました。こうした「いかにもジャパニーズゴージャス」な花鳥画は欧米諸国ではかなり喜ばれ、また制作者側もそれをかなり意識していたのではないでしょうか。

一瞬観ただけでは、にわかに版画とは思えない程の精緻さですが、例えば

『木蓮に四十雀』の絵の左下の青い部分を近づいてよく観てみると

このように版木の木目が写っている部分があります。これを観ると、やはりこれらの作品が版画であることが確認でき、改めてその精緻さに驚愕させられるのです。

これだけの版画コレクションを個人が所蔵していたことも驚きですが、それが流出することなく260点も遺されていたことは奇跡と言ってもいいでしょう。世の中には、まだ世に知られていない作家と作品が万とあるのだ…ということを、改めて実感させられた展覧会でした。