【公式】天才バカボン 第1回

「バカボン一家だコニャニャチハ」

「赤ちゃんはホンモノがいいのだ」(1971)

これがはじまりのおわりなのだ。

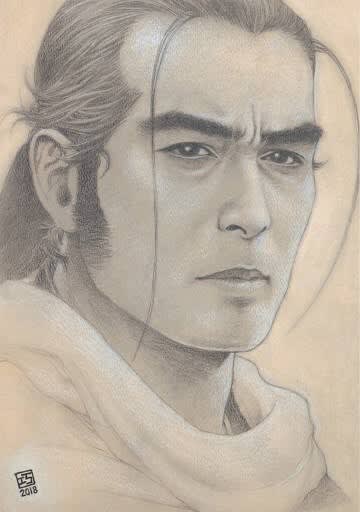

【真田広之】映画でのアクションシーン集

時代劇は斬られ役の演技に

よって斬ったほうの腕が良

いように見える。

真田広之は日大の頃に殺陣

研究会に属したが、JAC出身

ながら剣劇の殺陣が上手い。

真田は時代劇の中で、悪役と

して特筆すべき際立った斬ら

れ方もやってのけた。

それが『必殺!THE HISSATSU』

(1984)における悪者奉行が仕事

人中村主水に斬られるシーンだ。

ここで真田広之は、芝居がかっ

た舞台演劇のような倒れ方をし

ている。1秒以内にもんどりうっ

て倒れて大の字にのびるのだ。

多分、台本には「主水に斬られ

て前に倒れる」としか書いて

ないだろうから、これは完璧に

役者の表現力だろう。

16分29秒から。

なお、余談だが、この『必殺!

THE HISSATSU』には『宇宙刑事

シャイダー』のパンチラのアニー

が悪者奉行(真田広之)の小姓役

で出演している。セリフはない。

真田の右後ろ、向かって左奥の

小姓がアニーの森永奈緒美であ

る。

これはダイジェスト版ではなく、

本編を観ないと判らないかも知

れない。

小姓5人のうち2名の女優が男役

を演じている。

アニー。

毎回のパンチラアクションは変身

物の子ども向けドラマにおいては

衝撃的だった。

まるで『水戸黄門』では由美かおる

さんの入浴シーンが定番、みたい

な(笑)。

このパンチラキックのポーズは、

漫画の「クライムスイーパー」

の女子高生諜報員である三条雅

がよくやっていた。

(「クライムスイーパー」1973

/原作武論尊/作画坂井五郎。

1974年からは「ピンク!パンチ!

雅!」と改題された大人気アク

ション漫画)

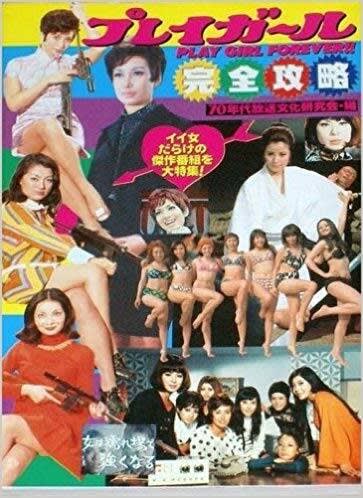

しかし、このパンチラキックを

多用したのは、この少年漫画が

最初ではなく、ドラマ『プレイ

ガール』(1969~1974)だった。

これもエージェントアクション

物だ。

不朽の名作『キィハンター』

のお色気版のような作品。

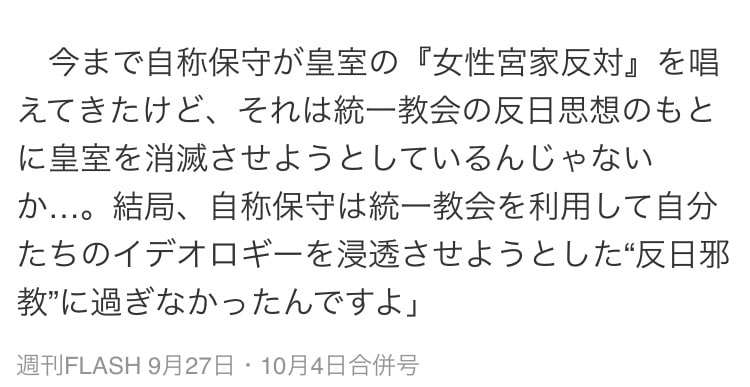

『プレイガール』では、途中

から参加した八代万智子さん

が妙に色っぽかった。

プレイガール

もっと年若い時に『マグマ大使』

(1966)でマモル君のお母さん

役をやっていた女優さんね。

この時八代さん26歳。マモル君

の江木さんは14歳。ママは12歳

でマモル君を生んだ事になって

しまう。

マモルはもっと年若い設定なの

だろうが、中学生の江木さんが

少年というより児童役というの

はかなり無理があった。

1960年代70年代というのは、

未成年の子どもがマセガキの

時代であったからだ。

元世田谷区長などは麹町中の

時に全共闘だったりした(笑)。

当時のガキンチョたちはマセて

いた。

また、社会もそれを容認する

時代性があり、昔の映画を見

ると、フツ~に高校生たちが

酒盛り(しかも教師と)して

いるシーンとかもあるが、

これは現実世界もそうだった。

そうした「早熟」を黙認する

風潮は明治以降ずっと平成中

期あたりまで日本では続いた。

今でこそとんでもないことだ

と叫ばれるが、そもそも、さ

らに昔は女性は10代半ばで

結婚していたし、男子も元服

以降は成人扱いだった。

未成年である18歳の新入生の

大学生が新入生歓迎コンパ

(新歓コンパ)で大量に酒を

先輩から飲まされるのは1960

年代、70年代だけではなく、

1980年代においても定番だっ

た。

大学生は未成年であっても

「大人」と見なすような風潮

が社会全体にあった。

それゆえ、まるで維新の志士

たちが若者たちばかりであっ

たように、大学入学の18歳で

すでに社会構造を自分たちで

引っ繰り返して自分たちの

政権を作ろうというところに

若者たちは起ったのだろう。

年齢的には子どもだが、社会

意識を自覚せる10代として

大学生などの若者は「お子

ちゃま」の僕ちゃんたちでは

なかった。

特に19歳はその傾向が強く、

これは米国においても「19歳

の狂気」としてベトナム戦争

時代においては捉えられていた。

実はハイティーンにこそ人生

の地図がある。

『必殺! THE HISSATSU』

(1984)は、長回しで殺陣を

撮影しているシーンも多い。

真田広之の薙刀を使う殺陣

と、それとやり合う藤田ま

ことの殺陣が見ものだ。

本作では、悪者奉行の姉が

17才のご奉公時に将軍に慰

み物のように人前で手籠め

にされて死んで行った役を

AV女優の小林ひとみが演じ

ているが、17才設定という

のはかなり無理があったよう

に見えた。

ただ、顔の系統は真田広之

と似ているので、配役とし

ては適任だったかも知れな

い。

真田広之の最高の演技は、

『道頓堀川』(1982/監督深作

欣二)で不幸な苦学生を演じた

演技だ。

あれで真田はそれまでのアク

ション主体の俳優から演技派

としての新境地を開いた。

映画『道頓堀川』は、私の中

で邦画ベスト5に入る快作だ

と思っている。

トップは『七人の侍』だ。

あれは邦画としてではなく、

全世界の映画で『七人の侍』

がトップだと私は感じている。

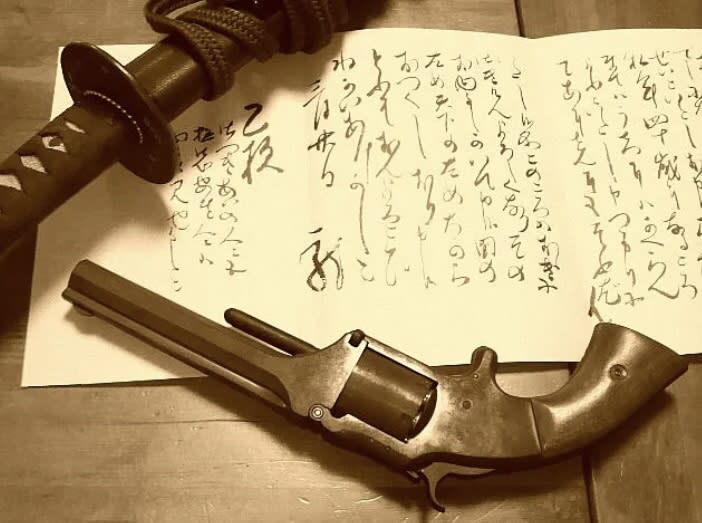

コルトSAAのこの実弾カートの

メダリオンはとてもカッコいい

と思える。

これをキューの尻ゴムに仕込み

たいのよね。

真後ろから見たらこのカートの

底部が見えるような感じで。

坂本龍馬は京都の旅籠寺で幕吏

に踏み込まれて応戦した際、

親指の付け根を切られた。

そのため、発砲していた銃の

弾丸を交換しようとしてシリ

ンダーを外した時に、血で滑っ

てシリンダーを転がり落として

やむなくその銃は捨てたが、こ

の装填ミスまでの間に幕吏を

一名射殺している。いうならば、

警察官殺害のテロルだ。

このシリンダーが血のりで滑っ

て転がり落としてしまった様子

は龍馬自身が克明に手紙に書き

残している。

リッヂ式の拳銃は手間がかから

ず、雷管式よりも何十倍も便利

だった事だろう。

160年後の現代でも、カート式

銃砲というのは銃のセオリーに

なっている。

バーは、予備シリンダーを大量

装填済み予備シリンダーを持っ

ていても同じ事だった。あまり

カート式で予備シリンダーは

持たなかったようだが。

横開きのリボルバーの銃弾装填

には、5発乃至8発を筒形にまと

めてとめたクリップという物と

スピードローダーという物が

発明された。

目にもとまらぬ速さ。

16発をリボルバーから撃つのに

4秒で全弾発射している。

16 rounds in 4 seconds on slow mo!

S&W 929 Jerry Miculek

リロードも、達人になると超人

的な速度で交換する。

World's Fastest Speed Reload Demo

with Chris Andersen

SAAなどのシングルアクション

ではシリンダーごと交換する

ことは、現代の曲芸技のような

展示アクションでは存在するが、

実際の世界では存在しなかった。

シリンダーが横開きにスイング

アウトするダブルアクション・

リボルバーのスピードローダー

の普及も1970年代以降だ。

クリント・イーストウッドの

映画ダーティーハリーでキャラ

ハン刑事がスピードローダーで

.44マグナムのリロードをやって

いた。

スピードローダーはアメリカの

私服警官がよく使った。リボル

バーが標準装備だった頃のFBI

もローダーを装備していた。

日本人の趣味者の中に、玩具銃

のSAAでスムーズなリロードを

見せる達人もいる。

[FPS]のような速いリロード

マルシンSAA [エアガン]リボルバー

[バイオ8] air soft ガスリボルバー

荒野の少年イサムを超えている

のでは?(笑)

イサムは10秒以内にSAAの銃弾

6発全弾を交換しないとウイン

ゲート親子にスボコ殴りされた。

そうやって西部一のガンマンが

育った。

あの漫画が面白かったのは、10

代前半の少年が大人たちよりも

銃と乗馬の腕が立った事だった。

ただ、襲って来るインディアン

に対し「このインディアン野郎」

とイサムは殴り殺しており、現代

では表現的にはアウト。

黒人差別も取り扱った作品だった

が、ネイティブアメリカンに対

しては差別的なハリウッド感

から脱却できていない1972年の

劇画作品だった。典型的な勧善

懲悪物で、中身は濃くはないが、

アクションシーンが豊富で、大

人気連載漫画となった。

何かというと強盗団の親子に

体罰を受けていたイサム。

川に流された幼児期に極悪な

強盗親子に拾われた。強盗親子

は人助けの為にイサムを拾った

のではない。子どもをうまく利

用して強盗をするためだ。

最後は強盗団親子3人全員が親の

仇と狙うアウトローのビッグス

トーンと若者に成長したイサム

に射殺された。

はかなりの遣い手。

『必殺! THE HISSATSU』(1984)

のオープニングで出てくる中村

主水の刀はどうも真剣日本刀に

見える。

ただし、ワンカットで剣戟の

殺陣をやっているので、真剣

だとしたら厚い刃引き刀だろう。

ラストのクライマックスシーン

で助っ人仕事人の片岡孝夫が

使う鎧通し風の短刀も、どう

も真剣のように見える。

真剣なら当然刃引きだろうが。

実はかなり背の低い宮本武蔵と

柳生但馬と拝一刀だったのだ。

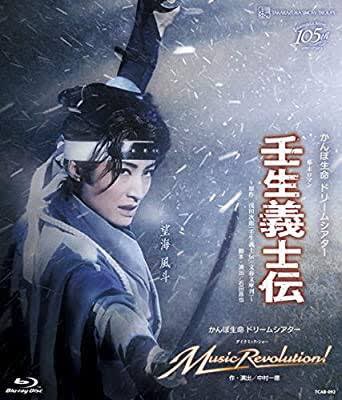

『壬生義士伝』(2002)

これは絶対にあかんやつ。

そもそも、斎藤一が左利きだから

日本人の刀右腰差しは存在しな

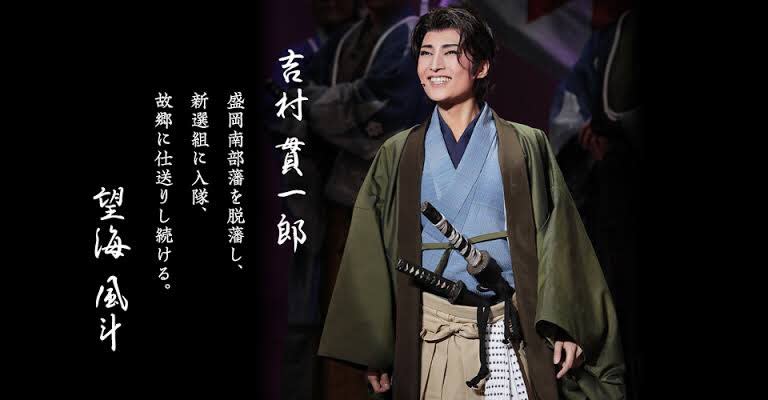

宝塚雪組の『壬生義士伝』の舞台

『愛と誠』のながやす巧先生が