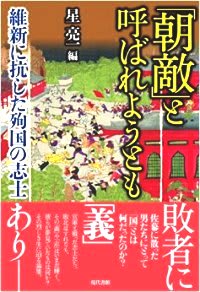

【星亮一編、現代書館発行】

明治の初め、新政府軍と旧幕府勢力が1年半にわたって繰り広げた戊辰戦争(1868~69年)。「朝敵」「賊軍」という汚名を着せられた佐幕派は〝負け組〟としてこれまで光が当てられることが少なかった。本書に登場する14人もその多くが一般には広く知られていない。だが、彼らの中にも先進的な思想の持ち主で国の将来を真剣に考えていた人物が多くいた。

編者の星亮一氏は仙台市出身で「戊辰戦争研究会」を主宰する。本書はその研究会の会員と関係者14人が綿密な取材を基に、騒乱の時代を駆け抜けた「殉国の志士」の姿を生き生きと描く。星氏は「はじめに」に記す。「彼らは何を考え、この戦争に突入していったのか。それぞれに事情があり、目標も異なったが、掲げた理想は誇り高きものがあった」。

仙台藩士・玉虫左太夫の『航米日録』は今も一級資料として名高いという。1860年、日米修好通商条約の批准書交換使節団の一員として渡米した時の様子を全8巻にまとめたもの。鳥羽・伏見の戦いが起きると、玉虫は新政府のやり方への不信感から新政府打倒と会津藩救済に動く。奥羽越列藩同盟が成立すると、自ら理想とする「人心一和」の理念を盛り込んだ建白書を記した。その後、箱館での理想の国づくりに思いを馳せるが、蝦夷の地に渡る前に捕まって死刑に。

松岡磐吉は長崎海軍伝習所で学んだ後、1860年に玉虫と同時期に咸臨丸で渡米した。松岡も蝦夷共和国建設を目指す榎本武揚に同調し、軍艦「蟠龍」の艦長として行動を共にする。しかし榎本軍の降伏後、江戸に送られて赦免となる半年前に獄死。中島三郎助は1853年のペリー来航の際に日本人として最初に乗船して接触、日本初の洋式軍艦の建造にも尽力した。中島の元には吉田松陰の紹介で長州藩士桂小五郎(木戸孝允)が造船術を習うため弟子入りしたという。中島はその後、長崎海軍伝習所出向を経て軍艦操練所教授方に就任。その後、箱館で戦死した。

他に猛将として勇名を馳せた会津藩士で後に警視庁の大警部となった佐川官兵衛、箱館戦争の宮古湾海戦での戦いぶりを東郷平八郎が賞賛した甲賀源吾、坂本龍馬が暗殺された近江屋事件の犯人の1人ともいわれる京都見廻組の桂早之助、桑名藩の全責任を負って切腹に追い込まれた森弥一左衛門陳明(つらあき)らも登場する。その森の辞世の句「うれしさよ尽くすまことのあらはれて君にかはれる死出の旅立」。