お城のデータ

所在地:甲賀市水口町水口(甲賀郡水口町水口) map:http://yahoo.jp/0cSWF4

別 名 :水口古城城

現 状:城山公園・森林

遺 構:曲郭・石垣、土塁、枡形虎口、竪堀、堀切

区 分:平山城

築城期:織豊期 天正13年(1585)

築城者:豊臣氏(中村式部少輔一氏)

初城主:中村式部少輔一氏

廃 城:慶長5(1600)年

城 域:600m×200m

標 高:282m 比高差:100m

目標地:水口小学校

駐車場:水口岡山城登城口駐車場http://yahoo.jp/33mkhD

訪城日:2016.1.17

お城の概要

「城山高く有らずとも 今の稚木の生い立たば やがて雲をも凌ぐべき 茂山なる日こそこめ」。巖谷小波(水口ゆかりの児童文学者)の作詞になる水口小学校の校歌ににも歌われる「城山」は、水口市街を見下ろすお椀を伏せたような「古城山」のことです。歌詞の通り標高289メートルと低い山ではありますが、独立丘であることから山頂からは眼下の水口はもとより、鈴鹿峠方面、日野、八幡方面まで一望することができます。

この山は古くは「大岡山」あるいは「岡山」といい、山上には「岡観音」と呼ばれた大岡寺があったと伝えられますが、天正13(1585)年に、羽柴(豊臣)秀吉が家臣の中村一氏に命じて城を築かせます。当時は「水口城」と呼ばれていました。近江東南部の支配とともに、鈴鹿峠をひかえ、東海地方への押さえが意図されたのでしょう。城主には一氏に続き増田長盛、そして長束正家と豊臣政権の「五奉行」があてられており、その重要性がうかがわれます。

この城は大きく、

(1)甲賀郡で最初の大規模な織豊系城郭である。

(2)中世以来甲賀郡各地に割拠した土豪・地侍集団である「甲賀衆」の在地支配が払拭された。

(3)水口が城下町として整備され近世甲賀郡の中心となった。などの歴史的意味がありますが、

慶長5(1600)年の関ヶ原合戦で、三代城主であった長束正家が西軍に与したため破却されてしまいます。

近年の城郭調査により、山頂部には堀切などで区画された大規模な曲輪を複数配置し、とくに本丸には高石垣が築かれていたこと、山腹にも曲輪や帯曲輪、桝形を配し、竪堀なども見られることが分かってきました。また寛永期の絵図(幕府京都大工頭中井家文書)には、山上の「本丸」に「天守」とあるほか、南麓から西麓、さらに北側へと堀がめぐらせて城の内外を区画したこと、城下との出入り口として3カ所の枡形があったことが判明しています。城域の大半は未発掘ですが、本丸一帯からは大量の瓦が出土しており、瓦葺きの建物が並んでいたようです。このように水口岡山城跡は、豊臣政権による近江南部支配の拠点であるとともに、規模が大きく遺構もよく遺っていることから今後の調査が期待される遺跡です。なお、現存する縄張については、平成22年12月刊行予定の市史第7巻「甲賀の城」で詳しく紹介される予定です。

歴 史

『江州佐々木南北諸氏帳』に、「甲賀郡 岡山寺 甲賀三郎兼氏」とあり、詳細は不明ながら、甲賀三郎兼氏は他の古文書には無い?

十王地蔵

この寺の境内には伊賀に通ずる御斎峠の路傍にあったという南北朝期の石仏十王地蔵がある。

天慶元年(938)、多羅尾の開祖甲賀三郎兼家が当地で出世すると、兄重宗、定頼の二人がこれおねたみ、

兼家を謀殺しようとして、かえって自亡した。その亡霊の冥福をいのるために地蔵尊十基が造られた。

もとは御斎峠の近くにあったものをここに移したと伝わる

大岡寺・・・・古く、この寺は「龍王山観音院」と号し、俗に「岡観音」の名で知られています。寺伝によれば、僧行基が諸国行脚に際し、大岡山(おおおかやま)に一宇を建て、自彫の千手観音の木像を安置したのが創まりで、時は白鳳十四年(六八六年)六月十八日であったと伝う。その後、寺勢は盛大を極め、十六箇院が建立され、当山は、その東坊=本坊でありました。 当山の所在が要害の地で、交通も至便であったので、武将の布陣となったこともあり、源義綱(天仁二年)、鴨長明(健保の頃この寺で発心)、源光行(貞応三年)、それに一条兼良(文明の頃)などが宿ったことがありました。 また、元禄の頃には、俳人芭蕉も当山を訪れ、友人と会見「命ふたつ中には活きたる桜かな」の一句を残しています。

「岡山の寺=大岡寺」は、中村一氏の築城時、天正13年(1585)中村一氏が秀吉公の命を受け、岡山城に築城にあたり、本堂は1716年(享保元)に当時の住職寂堂がそれまで古城山にあった東坊をふもとに移築し、山頂に城郭を構築しました。落城後、江戸期に加藤氏が水口城=碧水城(現在水口高校)の城主となるに及んで、当山をその祈願所とし、寺領および大般若経六百巻、梵鐘寺等を寄進しました。正徳5年(1715)僧寂堂は、藩主の好意を得て、古城山麓の現在地に中興開山し「龍王山大岡寺」と称し、時あたかも享保元年(1716)6月でした。

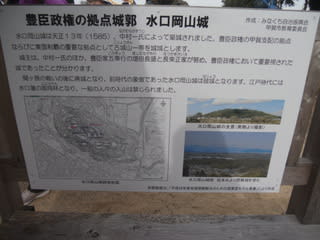

水口岡山城は、天正13年(1585)羽柴(豊臣)秀吉の命で、家臣中村一氏によって大岡山(現在の古城山、通称「城山」)に築かれました。一氏の後、増田長盛、長束正家が城主となります。 眼下には東海道が東西に通り、鈴鹿越えの道を押さえることを意識した当時の戦略がうかがえます。水口岡山城は、豊臣政権における甲賀支配の中核となる城だったといえます。

水口城跡(水口御殿)から1kmほど北にある古城山(標高283m)の山頂にある城跡で、天正13年(1585)羽柴秀吉の命を受けた中村一氏により築かれたといわれます。文禄4年(1594)秀吉の五奉行の一人長束正家が城主となり、一帯五万石を領知したほか、蔵入地の代官を兼任しますが、関が原の合戦で西軍に属し、敗戦後廃城となりました。

城跡は山頂部に東西に六郭からなる主部を配し、おのおの堀切、竪堀により区画され、周辺にも小規模な郭が4ヶ所ほど見られます。また、寛永11年(1634)の水口城築城に当たって当城の石材を利用したという説もあります。

西の丸

竪堀を北へ・・・すぐ石垣・・・城内最大の残存石垣へ

本丸の北の石垣へ

本丸石垣

本丸石垣

西天守

西天守

瓦の破片がいっぱい!丸瓦が!

瓦の破片がいっぱい!丸瓦が!

南側桝形虎口

南側桝形虎口

本丸到着

東側天守

天守址で、特製「お市と三姉妹弁当」!「豊臣・・・茶々vs徳川・・・江」

大手道を下り

二の丸への枡形虎口

東天守の北側へ・・・食い違い虎口・・・石垣

主格と二の丸の間の箱掘

箱堀の北の土橋

箱堀の北の土橋

食い違い虎口

東店主の北下の石垣

東店主の北下の石垣

二の丸の下の竪堀(笹で解りにくいが)

二の丸の下の竪堀(笹で解りにくいが)

二の丸と三の丸間の箱掘を覗く!

二の丸と三の丸間の箱掘を覗く!

二の丸と三の丸間の箱掘

二の丸と三の丸間の箱掘

三の丸へ

北側への竪堀

北側への竪堀

3の丸の東の郭

竪堀二条

山麓郭

山麓郭

参加者記念撮影《水口城で》

参加者記念撮影《水口城で》

中村一氏

一氏は多喜氏の出で、弥平治一政の子で、初め滝孫平治と称し、後中村式部少輔と改める。滝川一益と同じ伴家一族である。秀吉に仕えて戦功あり、岸和田城主となり従五位下式部少輔に任ぜられる。天正13年(1585)7月、6万石の水口岡山城主となる。

この水口を含む甲賀の地は所謂甲賀流忍者の本拠であり、甲賀21家、53家で代表される群小の地侍層が甲賀郡中惣のもとに団結して外敵に対処してきた所である。信長の時代には六角氏と組んで敵対したこともある。畿内のひざ元にどっちへ就くか分からない武力集団を自由にしておけないというのが秀吉の考えだったのだろう。甲賀の中心地にぽっかり聳えた岡山に城を築いて甲賀全域に睨みをきかすこと、そのためには事情に明るいこの土地の出身武将を城主にする必要があると、多喜氏出身の中村一氏に白羽の矢が立ったと思われる。しかし、6万石といってもどこからか取ってこなければならない。

甲賀武士は一時は逆らったものの、六角氏が滅びてからは信長につき、その後は秀吉の麾下に属している。領地を取り上げる口実を作らないと目的を達することができない。そこで考え出されたのが、まず第一に「敵に通心した」という濡れ衣を着せることであった。篠山氏はその例で、信長の時代から繋がりのあったことが災いして信雄攻めのときに「通心」の疑いをかけられ領地没収の憂き目をみた。二つ目は「落ち度を作ること」で、雑賀攻めのとき水攻めの土木工事がうまく進まなかったとの落ち度をつくり、領地没収を敢行した。佐治氏はこれに服さず反抗して滅ぼされている。領地はこうして岡山城主に集中された。

中村氏はその後天正18年(1590)の小田原城攻めに武勇を奮い、封を駿河国府中に転じられ14万石を賜ることになる。あとを継いだのは増田長盛、ついで長束正家である。

秀吉の死後は徳川家康に属し、慶長5年(1600)の関ヶ原の戦いには病のため参加できなかったが家臣は美濃大垣で活躍した。同年城中にて没す。

参考資料;滋賀県中世城郭分布調査、淡海の城、近江の城郭、甲賀市誌7巻甲賀の城

本日も訪問、ありがとうございました!!!感謝!!