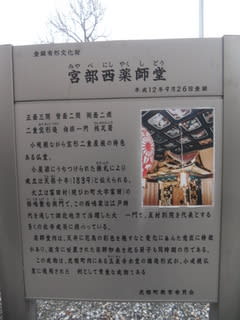

お城のデータ

所在地:長浜市三川町 (旧・東浅井郡虎姫町三川) map:http://yahoo.jp/gKJLhw

現 状:田地・宅地

区 分:平城

築城期:戦国期

築城者:田中吉政

遺 構:圃場整備で消失

目標地:三川公会堂・環来寺・玉泉院

駐車場:三川集落の三川公会堂(駐車場)

訪城日:2016.1.10

お城の概要

三川城は現在の三川集落の北東に築かれていたと伝えられる。 現在は圃場整備された水田となり遺構はないが、小字として「城形・堀ノ前・内形、堀の前、堀の東、堀の北」などという小字がありますが、すでに城郭地名が残る。

その地形が、内形を中心に堀の東、堀の前、堀の北と外ぼりがあったことを想像しますが、これらの堀は近くを流れる東川・田川を利用していたもので、今も城跡の名残をもっています。

歴 史

田中氏の出目は、18世紀後半に編纂された『寛政重修諸家譜』によると近江国高島郡田中村(現在の高島市安曇川町田中)の出身であったという。また先祖は近江源氏高島氏の一族で田中城の城主であったともいわれる。吉政が家紋に「一つ目結い」紋(釘抜き紋ともいう)を用いたことから、先祖は佐々木氏となんらかの関係があった可能性も指摘される。織田信長の高島郡進攻により田中氏は当時は帰農していたとされる。また、近江国高島郡田中村(滋賀県高島市安曇川町田中)の農民の子にすぎなかったともいわれる。

もう一つは、吉政の出生地は浅井郡の三川村または宮部村(現在の長浜市三川町、宮部町)で、吉政自身はそこに住む農民であったという説もある。 この根拠としては、浅井郡の住人に限られる竹生島の行事・蓮華会の頭人を柳川藩主となっていた吉政が担ったという記録があることである。また三川村には田中吉政の出生伝承が残っている。彼自身が宮部村の国人領主である宮部継潤に仕えた記録がある。また吉政の母すなわち国友与左衛門(宮部継潤家臣)の姉は宮部村と三川村にほど近い坂田郡国友村(当時有数の鉄砲の生産地。現在の長浜市国友町)の出身などである。ただ、近江八幡時代以前の記録は少ない。

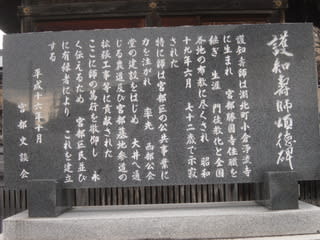

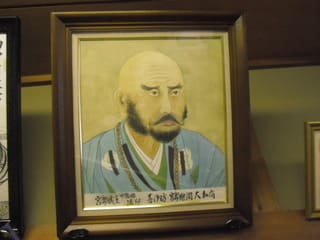

田中吉政

吉政は小土豪から出世して、はじめは宮部継潤に従って頭角をあらわし、ついで豊臣秀次に仕え、「関白殿一老」(筆頭年寄)として活躍した。文禄4年(1595)の秀次事件でも連座を免れ、慶長元年(1596)には三河岡崎で10万余石の大名となる。

慶長5年(1600)の関ヶ原合戦では東軍の先鋒として活躍し、佐和山城を落とす一方、敗将石田三成を探索して捕縛した。戦後、筑後柳河(福岡県柳川市)32万余石の大封を得たのも、このときの軍功による。

戦国時代の田中吉政は、はじめ近江国人の宮部継潤に三石で仕え、継潤が鳥取の城代になったとき、千五百石をもらっています。天正7年(1579)ごろ羽柴秀吉に仕える。その後秀吉の甥羽柴秀次の付家老となる。文禄4年(1595年)の秀次切腹騒動の後、多くの関係者が連座して罰せられたが、吉政は秀次の付家老という密接な関係ながらお咎めを受ける事はなかった。

慶長5年(1600)の関ヶ原の戦いでは東軍に付く。そして戦に敗れ伊吹山を逃亡中の、西軍大将石田三成を捕らえる事に成功。この大功により、筑後国柳川32万石を与えられた。

宮部城主の宮部継潤に仕えて三川城を居城としたというもので、還来寺には吉政没後に二代柳河藩主田中忠政によって寄進された短冊散花文様打敷が伝来する。だが吉政没後に跡を継いだ2代目藩主田中忠政は子を残さないまま死去。柳川藩は無嗣断絶となり立花氏に引き継がれた。その後忠政の兄田中吉興が2万石を与えられたが、部下の罪を咎められてこちらも改易処分となった。以後田中氏一族は旗本や藩士として続いた。

三川の歴史

田畑や集落も開けており大化改新に当たっては条里制も敷かれた。奈良期には伊香、物部氏等勢力争いの圏内にあった。

平安時代には比叡山中興の祖慈恵大師良源も誕生され、誕生地に天元4年(981年)良源により玉泉寺が草創された。

鎌倉期には佐々木氏、室町期には京極氏、浅井氏と領主が変わり、江戸時代には山上藩(887石)淀藩、山県藩、井上氏、大久保氏、西郷氏、雨宮氏と7人の領主により分割統治された。

玉泉寺

天元年間(978~983)良源の開山により創建された天台宗の寺院です。戦国時代に兵火により焼失し、現在の堂宇は江戸時代以降に再建された。

平安時代中期、比叡山中興の祖といわれる慈恵大師(じえだいし)良源(元三大師 がんざんだいし)の生誕地に建立された天台宗の寺です。良源は、12歳で比叡山に登り、西塔の理仙大徳のもとで修行し、17歳で受戒、55歳の時に第18代天台座主となりました。

寺内には、大師自作の像といわれる国の重要文化財の木造慈恵大師像(鎌倉時代)が安置されている。毎年8月7日にみたらし堂の水を替え霊籾の浮き上がる数により、その年の稲作の豊凶を占うお水取りの行事があり、7日盆とか水かけ盆と呼ばれています。 また、元三大師が、母親の看病の途中で比叡山に戻らなければならなくなったので身替わりの本造を刻んだところ、その像が村はずれの石橋まで大師を送ったという伝説があります。この石橋は、いまでも「いとまごいの橋」として残っています。 天皇家や摂関家の篤い帰依を受け、74歳で没しています。

故郷への思い

吉政の妻も母もその事績はほとんどつたわらないが、秀吉の出世とともに、継潤が出世し、吉政もまた出世すると、妻や母も吉政に従って故郷を離れている。文禄2年(1593)1月11日、吉政が秀次に従って三河岡崎城主であったとき、母が当地で死去していることからも明らかである。ただし、このとき吉政は母の葬儀に際して、浅井郡内保村(長浜市内保町)誓願寺住職明乗をわざわざ岡崎に呼び寄せている(誓願寺文書)。また、母の追善のために誓願寺に梵鐘を寄進したと伝わる。

天正15年(1587)の九州攻めに従軍した際、豊前小倉(北九州市小倉区)の貫庄八幡宮から分捕った正平21年(1366)銘の梵鐘がそれであり、今なお誓願寺に現存する。

さらに、慶長9年(1604)5月12日、吉政は翌慶長10年の竹生島蓮華会の頭役を夫婦でつとめることを申し出ている。蓮華会は浅井郡の富貴者に頭役を差定しておこなわれる弁財天の祭礼で、その起源は円融天皇が慈恵大師良源に命じた雨乞い修法にあるという。良源は比叡山延暦寺の中興の祖として知られる第18代天台座主で、実はその出身地は吉政と同じ浅井郡三川村(玉泉寺)であった。筑後柳河で大封を得て志を果たした吉政は、妻とともに故郷に錦を飾る思いがあったのだろう。

あちこちの社寺に見られる「おみくじ」の創始者は良源だと言われている

あちこちの社寺に見られる「おみくじ」の創始者は良源だと言われている

平成28年1月10日『城歩会』歩き初め 新春ウォーク。

軍道

軍道

ーーー信長公記 巻五 元亀三年 3、戦野 奇妙様御具足初に虎後前山御要害の事

この虎御前山から後方の横山までは三里の距離があり、やや遠かった。このため途中の八相山と宮部郷(虎姫町宮部)にも連絡用の砦が築かれた。宮部郷には宮部善祥坊継潤が入り、八相山は城番の人数が守った。また虎御前山から宮部郷までは悪路が続いて通行が不便だったため、信長公は道路の改修を命じて道(軍道)幅を三間半にまで広げさせ、敵地側の道路脇には五十町の距離にわたり高さ一丈の築地を築かせ、(水攻め)川水を堰入れさせた・・云々

『朝野雑載』の逸話

さて、この吉政と妻とのことについては『朝野雑載』に次のような逸話が見えている。

田中兵部大輔吉政は近江国田中村の小農人なり。初名九兵衛。十八才の時、みづから思へらく「農夫にて身を終わらんこと口惜。今戦国なり。吾れ仕官して功を立て、富貴を取り名をたてん」とて、其の妻に暇をやる。妻の云く、「我れ何の罪有りてや出さるゝや」。九兵衛が曰ふ。「汝に罪なし。我れ大いなる志有り。明日出で去るべし。飯を多くかしぐべし」とて、有る所の米数升悉く飯にたかせ、平生したしき友を呼びて饗し、我が志を語り、終に去りて、宮部善祥坊に仕へん事を求めて、草履取となる。

吉政が仕えた宮部善祥坊継潤は浅井郡宮部村(長浜市宮部町)の土豪で、はじめ浅井氏の家臣として活躍したらしいが、木下藤吉郎(秀吉)の調略に応じて織田信長に従い、元亀3年(1572)8月には小谷城攻めに加わっていた(信長公記)。すなわち、小谷城攻撃の拠点となる虎御前山城と横山城をつなぐため、織田信長は両城間にある八相山と宮部郷に要害(砦)を築き、虎御前山へ向けて三間半幅の道をつくって、宮部砦に継潤を入れ置いている。「田中兵部大夫ハ拙者譜代筋ノ者ニ御座候」(宮部長身上書)。継潤の子長が寛永10年(1633)に語ったところによれば、吉政はもともと、この宮部家譜代の家臣だったというのである。

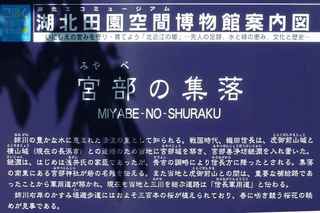

浅井郡三川村

上述の如く、吉政は近江国田中村(高島市安曇川町田中)出身とされてきたが、近年になって宮部村の北隣にある浅井郡三川村(長浜市三川町)の出身であることがわかってきた。米原市飯の徳善寺に伝来した「新庄福永順光寺図」に「此田中筑後守者近江国浅井郡三河村出生大名也」と見え、福岡県久留米市大善寺町の玉垂宮にかつてあった吉政寄進の梵鐘には「大施主田中筑後守橘朝臣四位吉政、生国江州浅井郡宮部縣子也」の銘文があった。ここにいう「宮部縣」とは三川村も含む宮部一帯(湯次庄)を指すとすれば、吉政は三川村の土豪として、隣村宮部村の継潤に仕えていたことになる。吉政は天文17年(1548)生まれとされるから、元亀3年(1572)には24才になっていた。おそらく宮部砦と八相山砦の間に位置する三川村にあって、小谷城攻撃に加わっていたのだろう。

国友与左衛門の娘と姉

吉政の妻妙寿院の実名はつたわらないが、宮部家の家臣国友与左衛門の娘であるという。国友氏は坂田郡国友村(長浜市国友町)を本貫とする土豪で、国友集落の南西側に「殿やしき」という地名があり、ここが国友氏の館跡と伝えられる。史料上、国友氏の活動は田中氏や宮部氏よりもふるくから知られ、長享元年(1487)4月3日には、京極高清と対立していた多賀宗直の弟又三郎が国友兵庫助屋敷に陣取っている(江北記)。また、『天文日記』天文13年(1544)8月24日条には、国友伯耆守が富岡一右衛門という家臣をもつ土豪として登場する。与左衛門はこの伯耆守の一族とみられる。そして実は、吉政の母もまた国友与左衛門の姉であったという。つまり、妙寿院にとって夫の母、すなわち姑は父の姉であり、吉政とはいとこ同士だったのである。田中家と国友家は宮部家の家臣として親密な関係にあり、二代にわたって婚姻関係を結んでいたのであった。『朝野雑載』が言うように、吉政は妻を捨て置いて、継潤に仕官した訳ではなかったのである。

息子4人の不運

『寛政重修諸家譜』によると、吉政と妻との間には4人の息子があった。しかし、いずれもが不運であった。長男吉次は関ヶ原合戦において福島正則とともに岐阜城を落とすなど活躍したが、しばらくして父吉政と不和になり勘当、廃嫡された。二男吉信は家臣になったとも、病死したとも(田中系図)、慶長11年(1606)に横死したとも伝わる(家伝系図抜書)。三男吉興は関ヶ原合戦や大坂陣に出陣したというが、病弱で言葉も不明瞭であったらしい(田中興廃記)。四男忠政は幼少より人質として江戸にあり、将軍秀忠の上洛に供奉するなどの経歴を有した。慶長14年(1609)2月18日に吉政が亡くなったとき、吉興は吉政の不興をかっていたので、忠政が兄吉興らをさしおいて家督をついでいる。

田中家の断絶

慶長14年6月4日、徳川秀忠は忠政の家督相続を認めている。そして、吉政の妻妙寿院は忠政の襲封を見届けて、慶長19年(1614)2月15日に亡くなったらしい。忠政はこのとき「三川村西之道場」(長浜市三川町還来寺)に打敷を寄進している。

還来寺

還来寺 短冊散花文様打敷

短冊散花文様打敷 短冊散花文様打敷

短冊散花文様打敷

ところが、その直後、忠政は慶長20年(1615)の大坂夏の陣に遅参した。また家中で争論がおこり混乱した。その原因については忠政と吉興とがことのほか仲が悪く(筑後之国柳川にて世間とりさた申す事)、吉興が忠政の大坂方内通を幕府に訴えるといった説もあるほどである。そうしたなか、忠政が元和6年(1620)8月7日に36才の若さで病死。跡目の嫡子がなく、これによって吉政が一代で築き上げた32万5000石の田中家は断絶することとなった。吉政も妙寿院もこのことを知らずに、この世を去ったことがせめてもの幸いであろうか。

三川城跡とされる付近

三川城跡とされる付近

参考資料:滋賀県中世城郭分布調査、心のふるさと三川、信長公記、淡海の城、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)

本日も訪問、ありがとうございました!!感謝!!

平成28年1月10日『城歩会』歩き初め 新春ウォーキング。

曲直瀬道三像(杏雨書屋蔵)

曲直瀬道三像(杏雨書屋蔵) 『啓迪集』の天正10年(1582年)写本(東京大学附属図書館蔵)

『啓迪集』の天正10年(1582年)写本(東京大学附属図書館蔵)

物生山城…遠望(中央の鉄塔の右標高:192m)

物生山城…遠望(中央の鉄塔の右標高:192m) 物生山城…遠望(右の鉄塔の左 標高:192m)

物生山城…遠望(右の鉄塔の左 標高:192m)

最初の堀切・土橋

最初の堀切・土橋

から、西尾根を弁天山(211m)・物生山・物生山城・宮田へ下城した。

から、西尾根を弁天山(211m)・物生山・物生山城・宮田へ下城した。

信長の佐和山城包囲網

信長の佐和山城包囲網

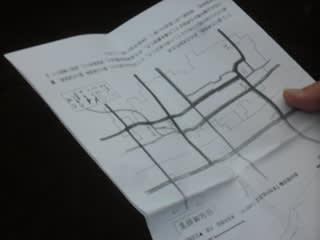

現地見学ルート

現地見学ルート

ビューポイント・・・西の山彦根山(彦根城・琵琶湖)

ビューポイント・・・西の山彦根山(彦根城・琵琶湖)

昨年

昨年

主郭へ

主郭へ

北の堀切

北の堀切

北の郭から主郭を見上げる

北の郭から主郭を見上げる 主郭で説明会(総勢70余人)話もめません!

主郭で説明会(総勢70余人)話もめません! 主郭の東下の郭

主郭の東下の郭

宮田の登城口

宮田の登城口

軍道

軍道

短冊散花文様打敷

短冊散花文様打敷 短冊散花文様打敷

短冊散花文様打敷 三川城跡とされる付近

三川城跡とされる付近

軍道・築地・・・予想図

軍道・築地・・・予想図 虎御前山城図

虎御前山城図

土塁(竹藪に)

土塁(竹藪に)

滋賀県長浜市宮部町1437−2 宮部会館

滋賀県長浜市宮部町1437−2 宮部会館

近くの白鳥神社は三方を土塁が巡り城館跡

近くの白鳥神社は三方を土塁が巡り城館跡

国道8号線のトンネルした道標「左亢三大師」

国道8号線のトンネルした道標「左亢三大師」 安楽寺

安楽寺

虎御前山

虎御前山

今はわずかに石垣を残す疋壇城

今はわずかに石垣を残す疋壇城

「延元戦没」と刻まれた石碑には、「古えを しのばざらめや 今とても 色を得能の 塚の紅葉は/玄夢作」と和歌が刻まれている。ここで「延元戦没」とあるのは、南北朝期延元3(1336)年10月11日に、足利尊氏によって京を追われた新田義貞軍の一部が戦没したこと指す、本隊に遅れていた河野・土居・得能三将が率いる300騎は雪が降りしるなか、塩津の谷で、敵軍に取り囲まれて自害した。(太田浩司…横波の西田覚氏から聞きとり)

「延元戦没」と刻まれた石碑には、「古えを しのばざらめや 今とても 色を得能の 塚の紅葉は/玄夢作」と和歌が刻まれている。ここで「延元戦没」とあるのは、南北朝期延元3(1336)年10月11日に、足利尊氏によって京を追われた新田義貞軍の一部が戦没したこと指す、本隊に遅れていた河野・土居・得能三将が率いる300騎は雪が降りしるなか、塩津の谷で、敵軍に取り囲まれて自害した。(太田浩司…横波の西田覚氏から聞きとり)

そば畑

そば畑 太平神社脇の空掘

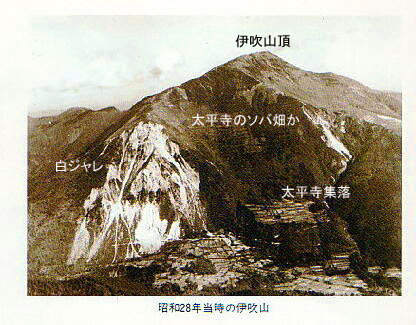

太平神社脇の空掘 昭和28年に撮影された伊吹山と太平寺の村落(下中央の高台)住友大阪セメント(株)のカタログより抜粋

昭和28年に撮影された伊吹山と太平寺の村落(下中央の高台)住友大阪セメント(株)のカタログより抜粋

城址敷地内の上二俣会議所

城址敷地内の上二俣会議所

織田信長の歩みをたどるように県内の史跡を紹介する旅の本を出版した大沼さん(大津市瀬田南大萱町)

織田信長の歩みをたどるように県内の史跡を紹介する旅の本を出版した大沼さん(大津市瀬田南大萱町)