仮想なのだが、「下総房」ではなく、「下総局」(富木常忍の母)と仮定しながら進めてみようと思う。

「下総房」(男性かな?)が正しいのかもしれないが、、、、

仮想の実況なので、間違いも多々あると思う。

下総局は、富木蓮忍の妻であったか、蓮忍の妻の姉妹であったかのはずである。

(千葉胤綱1198-1228・の妻は佐々木信綱娘だったが…何処とつながるか。)

下総の局の父は「永田時信」

(以前は千葉胤正の娘と仮定しつつ進めてたが、今回は永田時信の娘と仮定)

(近江中原・九里)蓮忍の妻ならば、息が本郷頼忠(善願)となり、頼忠の妻が藤原守綱の娘となる。

つまり、近江国近江八幡の九里という場所にあった本郷城が、久里城でもあったことの理由ともなるかもしれない。

本郷公文藤原守綱 大和興善寺阿弥陀像胎内文書にその名があったようだが、他にはまだ見つかっていない。

この本郷氏は一説には「大飯の本郷氏」の従兄弟筋のようである。

本郷美作左近大夫将監隆泰の従父兄弟となる筋と繋がってくるようなのだ。

https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/kenshi/T2/T2-3-01-03-01-04.htm

従兄弟、従父兄弟、という事は、父や母、もしくはその兄弟姉妹の子ども同士。

ということは、やはり近江国近江八幡に美作氏から本郷氏になった周辺の人物がいたのだ。

朝親、有泰、虎王丸・・・・

この朝親、以前しらべていた大江(中原)氏であった人物なのではないだろうか?

大江朝親の兄は、僧の親厳であり、小野の隋心院の大僧正であった人物で、その関係か近江八幡の九里の場所は隋心院領だったのである。

父は飛騨守親光(大江中原氏)である。

頼忠という名前は九里の中では聞いたことがなく、

「清和源氏で山縣先生国政の孫原四郎頼忠に始まる原氏が知られる。」というのが一番近い説だろうか?

つまり下総局の夫は「原氏」であったのだ。

清和源氏で山縣先生国政の孫原四郎頼忠に始まる原氏もあるそうだ。

(こちらは良峯姓ではないようなのだが。)

源国政は、系譜上従兄弟にあたる源頼政の養子となっていたとされ、父より美濃国山県郡の所領を継承する一方、都で斎院次官などを務めて従五位下に昇ったとされる(『尊卑分脈』)。

その詳しい動向は不明であるが、以仁王の挙兵で自害した頼政の首は郎党の渡辺省・猪早太らによって国政の美濃の領地内(現在の岐阜県関市蓮華寺)に運ばれ葬られたという伝説が存在する。

四人の子息たちもそれぞれ美濃国内に所領を有し、美濃源氏山県氏族として勢力を持った。

日本通信百科事典によると

「山県国政 : 通称は山県太郎/美濃太郎、「山縣国政」とも呼ばれる。源頼光の玄孫、頼国の曾孫、多田頼綱の孫、国直(山県冠者)の子、能勢国基・敦光の兄、飛騨瀬国成(飛騨瀬氏の祖)・頼清・福島国時・頼兼(清水冠者)の父。山県氏(山縣氏、美濃源氏)の祖となった。同時に従兄の馬場頼政の猶子となった。 」

私の以前の記事で恐縮だが、以下とつながってくると思う。

佐竹義重の母が、山縣先生源国政の娘カ…とカがついている。

https://blog.goo.ne.jp/kunorikunori/e/5601751f14e49e63875d205682a98516

この記事を読むと佐竹の関係から、片岡経春(妻:佐竹義政)にも繋がるのだ。

《 符合すること 》

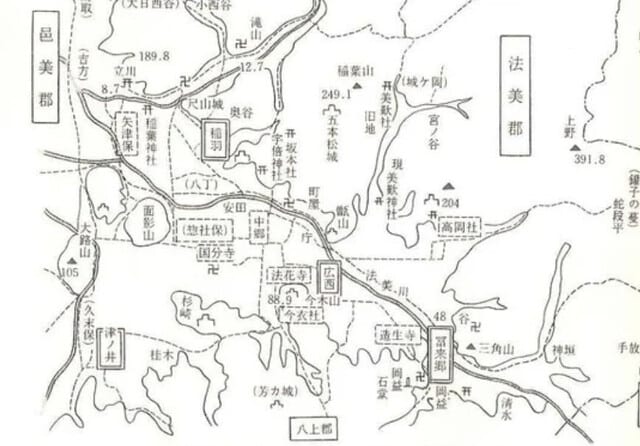

☆ 平時忠の姉時子が二位局であり、法美郡 岡益の碑(伝:安徳天皇陵)のすぐ近くに冨城郷(この地図では冨来郷)があったこと。

こんな偶然はありえないので、この安徳陵を守っていたのだと思う。

☆ 近江八幡の 本郷城がイコール久里城であったこと。

☆ 近江八幡九里 が 隋心院領であったこと。(美作朝親=大江中原朝親=朝親の兄が小野隋心院大僧正の親厳であったこと)

☆ 永田時信の娘と思われる「下総局」の夫が「原氏」であった可能性があること。(頼忠の父は原氏・清和源氏で山縣先生国政の孫原四郎頼忠に始まる原氏と思われる。)ここで、土岐氏とのつながりができるのではないだろうか?しかも母は「宇多源氏佐々木党木村兵部大輔定通女」養父は源頼政

☆ 佐竹義重の母が源国政の女(娘)で、片岡経春の妻が佐竹義政の娘でもある。

完璧すぎるくらい。

此処で思い出すのは、土岐氏が近江の船木庄周辺に隠れ住んだこと。

「頼重三代の後胤舟木兵庫大輔(助)頼夏・志・朝家に篤しと雖も、父祖頼重落城後・本領内江州舟木庄に引籠して、敵色立てず。」

- 土岐頼重 (堀冠者) : 通称は堀冠者。土岐光重(深栖冠者)の子、重清・重高の弟、光定(光貞)・仲重・保綱の兄、頼時・重胤の父。

- 舟木頼重 : 別称は頼直/頼真、通称は高松八郎。上記の土岐光定の子、国時[1]・高田衡国・教国・笠毛光教(光時)・国胤・蜂屋定親(貞親)・頼定(頼貞)の弟、頼春(頼玄/頼員)・光賢の父、頼夏の祖父、頼尚の曾祖父、政尚の高祖父、政頼の6世の祖、光俊の7世の祖。妻は叔父の土岐光員[2]の娘。戦国時代の南光坊天海(随風/舟木秀光)[3]は、その後裔にあたる。讃岐国守護となった。

もう少しこの辺りを詳しく調べてみようと思う。

又々前座で、世迷い言を思いつきました。

島津忠久の母は、比企尼の娘丹後の局。で、父は頼朝との説が有り、政子の迫害を恐れて、住吉大社で、忠久を産んだとの事。

当時の北条と比企の力関係は?互角。北条氏が圧力を掛けると比企は黙ってはいない。と言う事で、この説は虚偽とみました。

今日は和歌をやるので、新古今和歌集の誰か出ないか楽しみです。

実朝はやる気の無かった青年では無く、やる気を義時に削がれていた、という設定なのですね。ありえそうです。

今回の中で、公暁が突然、子ども時代から何分後かに大きくなっていて、無理せずに成長した方だけでも良かったと思います。

妻の千世にカミングアウトするシーン、平盛綱が弓で的を射て勝となり、抱き合って喜ぶ姿を実朝が微妙な表情で見る事など、からだそうです。

源仲章が、定家との仲介をしたと有るが、これは初耳。創作だと思います。

佐々木の爺さんの孫の医者が又出ていましたね😃

大海の磯もとどろによする波われて砕けて裂けて散るかも

これは失恋の和歌とも読めますが、

実朝が波だとすると、砕け裂け散って、小さなしぶきでも良いので、この想いがあなたに少しでも届けば…というわずかな希望にも見えますね。(勝手解釈)

さて、今まで登場していなかった泉氏、出てくるのでしょうか。どこか釈然としない事件なので、気になります。

砕けて裂けて散ってでも伝えたい想いなのだ!

・・・かもしれません??

後10回。承久の変で2回、実朝暗殺で1回、和田合戦で1回。戦後処理隠岐流罪で1回。最終回は、義時暗殺ですね😃残りは何で描くのか楽しみです。

ちなみに、承久記は読んだことが有りません。

珈琲の残り少なし秋夜長

詠嘆なのか?未来願望なのか?ですね😃

アララギ派、国文学者は、実朝絶賛なので、今回の同性愛の恋歌は、非難轟轟でしょう😃

王様は裸なのですが⁉️

ドラマの中では「さだいえ」と発音されていましたね。

「さだいえ」ですと普通の平凡な人にきこえ、「ていか」ですと素敵に聴こえてきます。笑

本人は、本名では呼ばれていなかったのかもしれませんね。

10歳くらい年上の泰時の方が、疎くて面白かったです。