◎2023年2月15日(水)

芦鞍山。現地では天狗山ともいうらしい。その芦鞍山を選んだ理由はさしたるものではない。雪もなさそうだし、先日の吾嬬山からの帰りに向かい側に見え、歩くにはやさしそうに見えたから程度のものだ。手頃な山行ネタがなかったということもある。例の『東吾妻山歩来』には道の駅あがつま峡から2時間コースとして記されている。これに久しぶりに岩櫃山でも加えようかと思ったが、12年前に登った岩櫃山のメモには「趣味ではない山」と記してあった。その時のブログ記事を読むと、長靴で雪の中を岩峰ピークまで登っている。危険を感じながらの歩きだったから、「趣味ではない山」となったのだろう。恐怖心を追体験することもあるまい。芦鞍山だけにした。ところで、この芦鞍山だが、地理院地図には三角点表示はあるが、山名は記されていない。

(道の駅から芦鞍山)

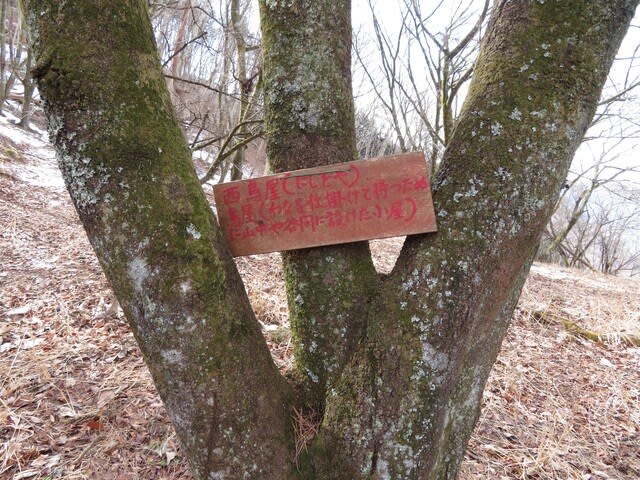

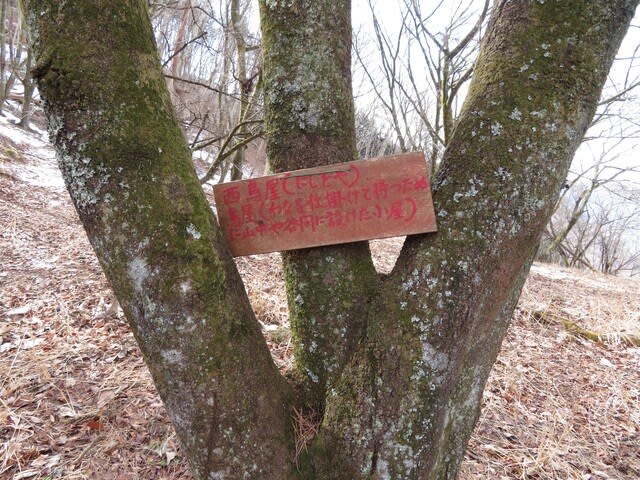

(登山口の標識。下の板に赤字で何か記されている)

(こうあった)

(この時は上諏訪神社と思っている)

(電気柵。ダミーではなく本気のようだ。上の赤い取っ手を2本外して入る。下の3本目は慎重に越えるつもりなら外した方がよいかも)

先週の雪はすでに消え、道の駅の車道には吹き溜まりもなかった。晴れてはいるものの、車外に出ると、冷たい風が強烈に流れていた。見上げる芦鞍山に白い部分は少しだけ。厚着をし、念のため軽アイゼンを持った。12月に買った登山靴はまだ履いていなかったので、試し履きをしてみることにした。結果としては、アイゼンを付けることはなかった。靴の方はこんな数時間のハイキング向きではなく、硬くて歩行に苦痛すら感じた。積雪があるならともかく、地下タビ、もしくは運動靴で十分な山だった。山靴はいずれ改めて雪の中を歩いてみることにする。いや、ハイカットだし、むしろ、岩櫃山向きかもしれない。10時出発。

道の駅の上にある神社が登山口になっているようだ。余談だが、この神社、『東吾妻山歩来』には「上諏訪神社」と書かれてあるが、帰りに寄ってみると、扁額には「諏訪神社」となっていた。神社の脇には電気柵が設置されている。イノシシ避けのようだが、これには本当に通電されているようで、バネ状の電線が3本通り、杭に引っ掛けた取っ手部分をつかんで外してから中に入るようになっている。どれくらいの強さの電気なのか、素手で触ってみたい衝動にかられるが、高圧だったらとんでもないことになる。40年ほど前、割れてしまった電球の交換で、ソケットの中にもろに指を入れ、引っくり返ったことがある。あのビリビリ感は今でも忘れられない。雷レベルなら死ぬ。

(明瞭な歩道が続く)

(ここの倒木は半端な高さで、くぐると腰に負担になってしまう。巻いた方がいい。こんなのが先も続く)

スギ林が続く。道は広くて明瞭だ。当初、地図を見て、神社の先から出る北西尾根を直に山頂まで登るつもりでいたが、この明瞭な道は北西尾根を越えたり、沿って歩いているようで、尾根直登はあまり意味のないような歩きにも思え、この道を辿ることにした。もっとも、道沿いに、手書きでいろんな文句が記された案内板が置かれていて、それが何となく面白そうなので、そのまま道筋に行ったということもある。その手書き案内板、登山口にすでにあった。案内板の作者は、この山に精通したユーモアセンスのある方だろう。

(この板を見て)

(ということだ)

(こんな広場)

(八ッ場ダムが遠くに見えた。今は茶色の世界だが、新緑の時期はどうなんだろう)

(向かいには、先日行った吾嬬山と、行き損ねた薬師岳が見えている。薬師岳まではアップダウンがきついらしいが、ここからではそうにも見えない)

歩道を登って行くと、途中から踏み跡がいくつも分岐していく。ここには送電鉄塔が一基あるだけだから巡視路でもなさそうだし、その標識もない。脇には逸れずに歩道のままで行くと、いつの間にかスギ林は消えて雑木がまばらになり、案内板には<西鳥屋で休んで>が出てきて、西鳥屋らしきところに出た。こじんまりした広場だ。<渓谷ダム展望→>とあるので行くと、西側は吾妻渓谷は見えずに八ッ場ダムが遠くに見えた。送電線が邪魔ですっきりはしない。北側には吾嬬山と薬師岳らしき山が見える。

歩道に戻る。この山、先も倒木が多く、歩道にもかかって迂回することが多い。歩道とはいっても地味につらい。落葉が層になっているところもあり、予想外に快適には歩けず、いらつくこともある。風は上がるに連れて強くなってくる。ここでストックを出した。

(雪が出てくるが歩行に支障はない)

(今にして思えば、ここから行けばよかった。ピストンではなく、周回できたろう。コウモリ穴そのものの探索はよした方がよいかも)

また杉林に入ると<コウモリ穴→>の案内板があった。このコウモリ穴、そこを見に行こうとして、狭隘な絶壁脇を歩く羽目になった方の記事を読んだことがある。矢印方面を見ると、どこにコウモリ穴があるのかはわからぬが、ちょっとした岩場にはなってはいるものの、小尾根状になっていて、地図を確認すると、当初予定の北西尾根にすぐに乗れそうになっている。大方の人がこちらから尾根を登って山頂に出、山頂からは南西に下って歩道に出るといった周回歩きをされている。どうしようか迷ったが、この時点ではそれとは逆に歩くことにし、コウモリ穴方向は無視し、そのまま歩道を行くことにした。

(ハイキングコースでこんな倒木放置もどうかと思う。せめてチェンソーで通り道をつくればいいのに)

(迂回するとこじんまりした神様がいらした)

スギ林がヒノキ林になる。カラマツの倒木が3本絡んだ状態で歩道を横倒しになっている。巨木ゆえ、これをまたぐのはきつく、上に迂回すると、木の社があった。標識も何もないが、諏訪神社関係のものだろうか。

(きついゾーンはここかららしい)

(倒木。右手に橋が見えている)

(お粗末橋。右の手すりが途中で折れている。それよりも橋桁が頼りない。パイプを伝って下って登れば行けるだろうが、その分、橋そのものに負荷がかかるだろう)

ヒノキ林が終わると、視界は明るくなってまだらになった雪が目に入る。歩行には差し支えはないが、地面下は凍結している。<気をつけて(ここから100m間)>の案内板を見て、そろそろかと思った。そろそろとは、崩壊地に架かる朽ちかけたパイプ製の橋のことで、下調べで、それが一番の難所かなと思っていたところだ。渡れそうもない代物なら、上なり下から巻きをするつもりでいた。また倒木を避けて行くと、目の前に橋が見えた。錆びつき、右側の手すりは折れている。下に固定された細いパイプは建築現場の粗末な足場レベルで心もとない。巻こうかと思ったが、どうも無理のようだ。左は岩場で足場がない。右は沢に降りるにはしんどそうで、パイプを伝って降りたとしても、向こう側に這い上がるのは手こずりそうだ。まさか、自分の番になって橋が崩れたら不運としかいえない。そっと恐々と渡りきる。ここは二度と渡りたくない。だが、結局はまた渡ることになる。マイナーな山とはいっても、山頂には神社もあるし、登るハイカーもいる。渡れる状態でなくなったら、北西尾根をピストンするしかないだろう。

(赤のペンキが続いているここで迷ったが、歩道歩きを選んだ。帰路ではここに下り出ることになる。あまり意味のない踏み跡のようだ)

(植林を抜ける。光景からしても寒くなった)

(このあたりから歩道は狭まってきた)

再び寒い植林帯。スギに戻っている。左方向に樹にペンキのついた踏み跡が見えた。これまでのテープがペンキになったのか? とは思ったが、歩道の先にテープがヒラヒラしていたのでペンキは無視する。このペンキ目印を追っても、北西尾根に合流しそうだ。

植林が切れると、上に向けて<天狗山 ひと休みしてからね>という案内板。この辺からきつくなるということだろうと解釈した。

(今回の歩きで、ほんの短区間だが、ここが一番気持ちのよい歩きだった)

(芦鞍山の山行記録には欠かすことなく出ている樹だ)

(下が頭で、逆立ちしているようにも見えるが、上を臀部に例えれば顔の向きも同じで気色が悪い。女性の胸部と思えば違和感はない)

いきなり尾根登りにはならない。斜面登りではある。自分には、このコース唯一の気持ちのよい歩きができたエリアだ。だが区間は短い。歩道は明瞭なままだ。落葉は部分的に深くなってはいる。植林の標柱があった。樹種はヒノキとカラマツ。

おかしな姿の樹があった。見方によっては、人間が裸体で逆立ちしているようにも見える。根本近くにコブがあり、それが乳房にも見えなくもないが、残念ながらコブは一つだ。これを過ぎると、右上に斜面が続いている。山頂に続く南西尾根のようだ。右上には芦鞍山らしきピークが見える。

(尾根登りになる)

(次第に急になる)

(なんだ、あれがピークかよ。うんざり)

(まあ、これを信じましょう)

(トラバースせずに律儀に手前ピークを登る)

(尾根の登り、下りへの案内だろう。もしかすれば、北西尾根はこのあたりで合流していたのかもしれない)

(ラストの登り)

やはり<尾根登り→>の案内板が出て尾根に乗る。きつい。前述のように、硬いハイカットの登山靴では足首の動きが不自由だ。失敗したと思ってもここまで来たからには遅い。我慢して登るしかない。きつさの半分は靴の選択に失敗したのが原因だし、帰路でも、北西尾根下りができなかった要因は靴にある。スパイク地下タビだったらサクサクと登れたかもしれない。もっとも、身体が自在に動くという前提があったうえでのこと。

目の前にあるピークが山頂とばかりに思っていたら、その右側にもっと高いピークがある。吹きさらしで寒く、うんざりした。

(芦鞍山山頂)

(山頂の神社)

(北側向かいに先日登った吾嬬山。右の三角峰は薬師岳か)

(三角点)

(風呂敷みたいのがヒラヒラしていた)

山頂到着。11時10分。何をしていたのやら(何も余計なことはしていないが)、70分もかけてしまった。狭い山頂だった。古い社殿があり、山頂と社殿をいっしょに撮ろうとしたが、どうしても社殿しか入らない。後じさりすると山頂から転落してしまう。この社殿、中は素通しになり、もぬけの殻。下に板が落ちていて、それには昭和48年に氏子中が再建と書かれている。神社名を記されたものはなく、諏訪神社の奥社なのかもよくわからない。とにかく石に腰掛けてアイコスを吸うが、強い冷たい風が流れ、震えながらの一服は二口吸ってやめにした。さっさと下る。山頂には5分もいたろうか。身体はすっかり冷えた。

(寒くてさっさと下る)

(左に下れば歩道だが、ここは腹を押さえてそのまま下った)

(すっきりとまではいかないが、緊急の用事は脱した。歩道に戻る)

山頂から直に北西尾根に下るつもりでいた。ちらりとそちらを確認すると、下りられそうにはない。登って来た尾根をトラバースして移動するのか。判然としないままに下ると、やはり北西尾根にトラバースのようだ。右に向かう踏み跡を探しながら下る。見つからない。寒さで頭も目も散漫になっている。北西尾根は見えているのに次第に離れていく。樹につかまりながら強引に移動しようかとも思ったが、この山靴では危険が伴いそうだ。しかたない。来たままに下るか。

冷えたためか、腹の具合が悪くなってきた。緊急事態になりつつある。だが下る尾根は急で、そんな手頃な場所はない。尾根を離れるべきところをいずれ緩くなると思ってそのまま下る。ようやく安心できそうなところに出た。下には歩道が見えている。急いでしゃがみ込む。吾嬬山の時と違って、形のないものだった。寒中の用足しはとにかく尻が寒い。残りがある気配はあったが、さっさと終わらして歩道に出た。どうも慢性化してしまったようだ。山に行く度にこれではなあ。ハイカーがいそうにもないこんな山でも平日でよかった。休日なら、万に一つでも歩道からとんでもない姿を見られる可能性がある。

(橋を渡る。この橋、このままではいつまで持つのやら)

(西鳥屋。改めて休みはしなかった。寒くてさっさと戻りたい)

歩道歩きに戻る。相変わらずに靴は足に馴染まず、平地でも歩きづらい。痛くないだけでもマシというもの。例のパイプ橋に着いた。橋を渡らずに済ませられる方策は、こちらから見てもない。そーっと渡ってほっとする。人が渡る度に強度が低下するような気がする。

何となく不満足気味で歩道を下って行く。芦鞍山はこんなものだったか。震えるほどの寒さの中の歩きでなかったらこうでもなかろうし、北西尾根経由で歩道歩きだったらまた感慨も違ったかもしれない。特別なことがない限りは再びはあり得まい。

(神社で)

(寄ってみる)

(巨木。この神社のご神木かなと思ったりもしたが、説明板はない)

(彫刻はなかなか精巧だが、神社の由来の説明板もないのでは、見る側にはただ感心するしかない)

(ただ寒いままに帰着)

電気柵を外して神社。神社を観察に行く。由来の案内板もないただの神社か。樹齢が古そうな巨木があった。注連縄が巻かれている。せめて、この樹の説明くらいは欲しいものだ。

道の駅に到着。12時。ちょうど2時間で終わった。相変わらず寒い。トイレに向かって個室へ。先日のこともあるから、便座に手をあてて確認してから座った。もう気配はなかった。安心して温水をかけた。

寒いので帰る。途中でラーメンが食べたくなった。ラーメン一杯1000円が普通になり、コロナ禍でラーメン屋にも気軽に行けない状態になっていた。岩櫃城跡にさしかかると、右手に「純手打ラーメン 焼肉」の看板が見え、先でUターンして駐車場に入った。おおつき食堂とある。まだ12時台だ。駐車場は平日なのに10台以上あった。失礼ながら、東吾妻あたりで混む店も珍しいと思う。他に食堂がないわけでもあるまい。昔ながらのドライブインといった感じはあったが、「手打」に魅かれた。店に入ると立ち待ちだった。こんなのは大嫌いだが、久しぶりというか、待ってまで食べようとするのは初めてかもしれない。行列の店はこれまで避けていた。店外の行列ではなかったから、入った以上は並ぶ。店内は広く、いわゆる肉体労働者らしき方々が多いようだ。確かに、道路沿いで土建工事をしていた。

オレよりも後に来た二人連れの客が先に席に案内され、いささか頭にはきたが、すぐに四人掛けに一人で座った。注文したのは塩野菜ラーメン。何となくタンメンを久しぶりに食べたかった。注文してから、スマホで、おおつき食堂を検索すると、テレビにも出た店らしいことを知った。どうりでサイン色紙が何枚か飾られていた。

隣の席の二人連れが肉らしきものを鉄プレートであぶって食べている。スゲェおいしそう。じっと見ていて、ホルモン定食だとわかった。ビールも加わればさらにうまいだろうが、アルコールは我慢。いまだにこないタンメンをキャンセルするわけにもいかず、ホルモン定食を追加注文した。考えてみれば、山中で腹を下した人間が食べるものではないが、食べたかった。

塩野菜ラーメンが届き、なかなかおいしいなと思っているうちにホルモン定食が届く。これ、量的に食えるのかと思った。モツは大盛で御飯はどんぶり。汁は豚汁だった。取りあえずラーメンを済ましてホルモンにとりかかる。時間をかけ、モツを鉄板で焼いては食べる。豚汁は濃いが、代わりにラーメンの残り汁をすすって食べ切った。もちろん豚汁も全部食べた。きつかった。食べ終わった頃には席もまばらになっていた。これが平日の風景だろう。

普通なら、ここで食い物の写真を定番で載せるものだが、残念ながら、自分にはその趣味はないので撮りもしなかった。悪しからず。

腹いっぱいで居眠り運転が気になったが、歩いた時間は2時間。さして疲れもしていなかった。ウェルシアに寄って酒を買って帰宅。15、16日はシニアズディでポイント3倍だ。

さすがに腹は満杯のままで、夕食は食べられなかった。若い頃なら、夕食も普通に食べられたろう。

芦鞍山。現地では天狗山ともいうらしい。その芦鞍山を選んだ理由はさしたるものではない。雪もなさそうだし、先日の吾嬬山からの帰りに向かい側に見え、歩くにはやさしそうに見えたから程度のものだ。手頃な山行ネタがなかったということもある。例の『東吾妻山歩来』には道の駅あがつま峡から2時間コースとして記されている。これに久しぶりに岩櫃山でも加えようかと思ったが、12年前に登った岩櫃山のメモには「趣味ではない山」と記してあった。その時のブログ記事を読むと、長靴で雪の中を岩峰ピークまで登っている。危険を感じながらの歩きだったから、「趣味ではない山」となったのだろう。恐怖心を追体験することもあるまい。芦鞍山だけにした。ところで、この芦鞍山だが、地理院地図には三角点表示はあるが、山名は記されていない。

(道の駅から芦鞍山)

(登山口の標識。下の板に赤字で何か記されている)

(こうあった)

(この時は上諏訪神社と思っている)

(電気柵。ダミーではなく本気のようだ。上の赤い取っ手を2本外して入る。下の3本目は慎重に越えるつもりなら外した方がよいかも)

先週の雪はすでに消え、道の駅の車道には吹き溜まりもなかった。晴れてはいるものの、車外に出ると、冷たい風が強烈に流れていた。見上げる芦鞍山に白い部分は少しだけ。厚着をし、念のため軽アイゼンを持った。12月に買った登山靴はまだ履いていなかったので、試し履きをしてみることにした。結果としては、アイゼンを付けることはなかった。靴の方はこんな数時間のハイキング向きではなく、硬くて歩行に苦痛すら感じた。積雪があるならともかく、地下タビ、もしくは運動靴で十分な山だった。山靴はいずれ改めて雪の中を歩いてみることにする。いや、ハイカットだし、むしろ、岩櫃山向きかもしれない。10時出発。

道の駅の上にある神社が登山口になっているようだ。余談だが、この神社、『東吾妻山歩来』には「上諏訪神社」と書かれてあるが、帰りに寄ってみると、扁額には「諏訪神社」となっていた。神社の脇には電気柵が設置されている。イノシシ避けのようだが、これには本当に通電されているようで、バネ状の電線が3本通り、杭に引っ掛けた取っ手部分をつかんで外してから中に入るようになっている。どれくらいの強さの電気なのか、素手で触ってみたい衝動にかられるが、高圧だったらとんでもないことになる。40年ほど前、割れてしまった電球の交換で、ソケットの中にもろに指を入れ、引っくり返ったことがある。あのビリビリ感は今でも忘れられない。雷レベルなら死ぬ。

(明瞭な歩道が続く)

(ここの倒木は半端な高さで、くぐると腰に負担になってしまう。巻いた方がいい。こんなのが先も続く)

スギ林が続く。道は広くて明瞭だ。当初、地図を見て、神社の先から出る北西尾根を直に山頂まで登るつもりでいたが、この明瞭な道は北西尾根を越えたり、沿って歩いているようで、尾根直登はあまり意味のないような歩きにも思え、この道を辿ることにした。もっとも、道沿いに、手書きでいろんな文句が記された案内板が置かれていて、それが何となく面白そうなので、そのまま道筋に行ったということもある。その手書き案内板、登山口にすでにあった。案内板の作者は、この山に精通したユーモアセンスのある方だろう。

(この板を見て)

(ということだ)

(こんな広場)

(八ッ場ダムが遠くに見えた。今は茶色の世界だが、新緑の時期はどうなんだろう)

(向かいには、先日行った吾嬬山と、行き損ねた薬師岳が見えている。薬師岳まではアップダウンがきついらしいが、ここからではそうにも見えない)

歩道を登って行くと、途中から踏み跡がいくつも分岐していく。ここには送電鉄塔が一基あるだけだから巡視路でもなさそうだし、その標識もない。脇には逸れずに歩道のままで行くと、いつの間にかスギ林は消えて雑木がまばらになり、案内板には<西鳥屋で休んで>が出てきて、西鳥屋らしきところに出た。こじんまりした広場だ。<渓谷ダム展望→>とあるので行くと、西側は吾妻渓谷は見えずに八ッ場ダムが遠くに見えた。送電線が邪魔ですっきりはしない。北側には吾嬬山と薬師岳らしき山が見える。

歩道に戻る。この山、先も倒木が多く、歩道にもかかって迂回することが多い。歩道とはいっても地味につらい。落葉が層になっているところもあり、予想外に快適には歩けず、いらつくこともある。風は上がるに連れて強くなってくる。ここでストックを出した。

(雪が出てくるが歩行に支障はない)

(今にして思えば、ここから行けばよかった。ピストンではなく、周回できたろう。コウモリ穴そのものの探索はよした方がよいかも)

また杉林に入ると<コウモリ穴→>の案内板があった。このコウモリ穴、そこを見に行こうとして、狭隘な絶壁脇を歩く羽目になった方の記事を読んだことがある。矢印方面を見ると、どこにコウモリ穴があるのかはわからぬが、ちょっとした岩場にはなってはいるものの、小尾根状になっていて、地図を確認すると、当初予定の北西尾根にすぐに乗れそうになっている。大方の人がこちらから尾根を登って山頂に出、山頂からは南西に下って歩道に出るといった周回歩きをされている。どうしようか迷ったが、この時点ではそれとは逆に歩くことにし、コウモリ穴方向は無視し、そのまま歩道を行くことにした。

(ハイキングコースでこんな倒木放置もどうかと思う。せめてチェンソーで通り道をつくればいいのに)

(迂回するとこじんまりした神様がいらした)

スギ林がヒノキ林になる。カラマツの倒木が3本絡んだ状態で歩道を横倒しになっている。巨木ゆえ、これをまたぐのはきつく、上に迂回すると、木の社があった。標識も何もないが、諏訪神社関係のものだろうか。

(きついゾーンはここかららしい)

(倒木。右手に橋が見えている)

(お粗末橋。右の手すりが途中で折れている。それよりも橋桁が頼りない。パイプを伝って下って登れば行けるだろうが、その分、橋そのものに負荷がかかるだろう)

ヒノキ林が終わると、視界は明るくなってまだらになった雪が目に入る。歩行には差し支えはないが、地面下は凍結している。<気をつけて(ここから100m間)>の案内板を見て、そろそろかと思った。そろそろとは、崩壊地に架かる朽ちかけたパイプ製の橋のことで、下調べで、それが一番の難所かなと思っていたところだ。渡れそうもない代物なら、上なり下から巻きをするつもりでいた。また倒木を避けて行くと、目の前に橋が見えた。錆びつき、右側の手すりは折れている。下に固定された細いパイプは建築現場の粗末な足場レベルで心もとない。巻こうかと思ったが、どうも無理のようだ。左は岩場で足場がない。右は沢に降りるにはしんどそうで、パイプを伝って降りたとしても、向こう側に這い上がるのは手こずりそうだ。まさか、自分の番になって橋が崩れたら不運としかいえない。そっと恐々と渡りきる。ここは二度と渡りたくない。だが、結局はまた渡ることになる。マイナーな山とはいっても、山頂には神社もあるし、登るハイカーもいる。渡れる状態でなくなったら、北西尾根をピストンするしかないだろう。

(赤のペンキが続いているここで迷ったが、歩道歩きを選んだ。帰路ではここに下り出ることになる。あまり意味のない踏み跡のようだ)

(植林を抜ける。光景からしても寒くなった)

(このあたりから歩道は狭まってきた)

再び寒い植林帯。スギに戻っている。左方向に樹にペンキのついた踏み跡が見えた。これまでのテープがペンキになったのか? とは思ったが、歩道の先にテープがヒラヒラしていたのでペンキは無視する。このペンキ目印を追っても、北西尾根に合流しそうだ。

植林が切れると、上に向けて<天狗山 ひと休みしてからね>という案内板。この辺からきつくなるということだろうと解釈した。

(今回の歩きで、ほんの短区間だが、ここが一番気持ちのよい歩きだった)

(芦鞍山の山行記録には欠かすことなく出ている樹だ)

(下が頭で、逆立ちしているようにも見えるが、上を臀部に例えれば顔の向きも同じで気色が悪い。女性の胸部と思えば違和感はない)

いきなり尾根登りにはならない。斜面登りではある。自分には、このコース唯一の気持ちのよい歩きができたエリアだ。だが区間は短い。歩道は明瞭なままだ。落葉は部分的に深くなってはいる。植林の標柱があった。樹種はヒノキとカラマツ。

おかしな姿の樹があった。見方によっては、人間が裸体で逆立ちしているようにも見える。根本近くにコブがあり、それが乳房にも見えなくもないが、残念ながらコブは一つだ。これを過ぎると、右上に斜面が続いている。山頂に続く南西尾根のようだ。右上には芦鞍山らしきピークが見える。

(尾根登りになる)

(次第に急になる)

(なんだ、あれがピークかよ。うんざり)

(まあ、これを信じましょう)

(トラバースせずに律儀に手前ピークを登る)

(尾根の登り、下りへの案内だろう。もしかすれば、北西尾根はこのあたりで合流していたのかもしれない)

(ラストの登り)

やはり<尾根登り→>の案内板が出て尾根に乗る。きつい。前述のように、硬いハイカットの登山靴では足首の動きが不自由だ。失敗したと思ってもここまで来たからには遅い。我慢して登るしかない。きつさの半分は靴の選択に失敗したのが原因だし、帰路でも、北西尾根下りができなかった要因は靴にある。スパイク地下タビだったらサクサクと登れたかもしれない。もっとも、身体が自在に動くという前提があったうえでのこと。

目の前にあるピークが山頂とばかりに思っていたら、その右側にもっと高いピークがある。吹きさらしで寒く、うんざりした。

(芦鞍山山頂)

(山頂の神社)

(北側向かいに先日登った吾嬬山。右の三角峰は薬師岳か)

(三角点)

(風呂敷みたいのがヒラヒラしていた)

山頂到着。11時10分。何をしていたのやら(何も余計なことはしていないが)、70分もかけてしまった。狭い山頂だった。古い社殿があり、山頂と社殿をいっしょに撮ろうとしたが、どうしても社殿しか入らない。後じさりすると山頂から転落してしまう。この社殿、中は素通しになり、もぬけの殻。下に板が落ちていて、それには昭和48年に氏子中が再建と書かれている。神社名を記されたものはなく、諏訪神社の奥社なのかもよくわからない。とにかく石に腰掛けてアイコスを吸うが、強い冷たい風が流れ、震えながらの一服は二口吸ってやめにした。さっさと下る。山頂には5分もいたろうか。身体はすっかり冷えた。

(寒くてさっさと下る)

(左に下れば歩道だが、ここは腹を押さえてそのまま下った)

(すっきりとまではいかないが、緊急の用事は脱した。歩道に戻る)

山頂から直に北西尾根に下るつもりでいた。ちらりとそちらを確認すると、下りられそうにはない。登って来た尾根をトラバースして移動するのか。判然としないままに下ると、やはり北西尾根にトラバースのようだ。右に向かう踏み跡を探しながら下る。見つからない。寒さで頭も目も散漫になっている。北西尾根は見えているのに次第に離れていく。樹につかまりながら強引に移動しようかとも思ったが、この山靴では危険が伴いそうだ。しかたない。来たままに下るか。

冷えたためか、腹の具合が悪くなってきた。緊急事態になりつつある。だが下る尾根は急で、そんな手頃な場所はない。尾根を離れるべきところをいずれ緩くなると思ってそのまま下る。ようやく安心できそうなところに出た。下には歩道が見えている。急いでしゃがみ込む。吾嬬山の時と違って、形のないものだった。寒中の用足しはとにかく尻が寒い。残りがある気配はあったが、さっさと終わらして歩道に出た。どうも慢性化してしまったようだ。山に行く度にこれではなあ。ハイカーがいそうにもないこんな山でも平日でよかった。休日なら、万に一つでも歩道からとんでもない姿を見られる可能性がある。

(橋を渡る。この橋、このままではいつまで持つのやら)

(西鳥屋。改めて休みはしなかった。寒くてさっさと戻りたい)

歩道歩きに戻る。相変わらずに靴は足に馴染まず、平地でも歩きづらい。痛くないだけでもマシというもの。例のパイプ橋に着いた。橋を渡らずに済ませられる方策は、こちらから見てもない。そーっと渡ってほっとする。人が渡る度に強度が低下するような気がする。

何となく不満足気味で歩道を下って行く。芦鞍山はこんなものだったか。震えるほどの寒さの中の歩きでなかったらこうでもなかろうし、北西尾根経由で歩道歩きだったらまた感慨も違ったかもしれない。特別なことがない限りは再びはあり得まい。

(神社で)

(寄ってみる)

(巨木。この神社のご神木かなと思ったりもしたが、説明板はない)

(彫刻はなかなか精巧だが、神社の由来の説明板もないのでは、見る側にはただ感心するしかない)

(ただ寒いままに帰着)

電気柵を外して神社。神社を観察に行く。由来の案内板もないただの神社か。樹齢が古そうな巨木があった。注連縄が巻かれている。せめて、この樹の説明くらいは欲しいものだ。

道の駅に到着。12時。ちょうど2時間で終わった。相変わらず寒い。トイレに向かって個室へ。先日のこともあるから、便座に手をあてて確認してから座った。もう気配はなかった。安心して温水をかけた。

寒いので帰る。途中でラーメンが食べたくなった。ラーメン一杯1000円が普通になり、コロナ禍でラーメン屋にも気軽に行けない状態になっていた。岩櫃城跡にさしかかると、右手に「純手打ラーメン 焼肉」の看板が見え、先でUターンして駐車場に入った。おおつき食堂とある。まだ12時台だ。駐車場は平日なのに10台以上あった。失礼ながら、東吾妻あたりで混む店も珍しいと思う。他に食堂がないわけでもあるまい。昔ながらのドライブインといった感じはあったが、「手打」に魅かれた。店に入ると立ち待ちだった。こんなのは大嫌いだが、久しぶりというか、待ってまで食べようとするのは初めてかもしれない。行列の店はこれまで避けていた。店外の行列ではなかったから、入った以上は並ぶ。店内は広く、いわゆる肉体労働者らしき方々が多いようだ。確かに、道路沿いで土建工事をしていた。

オレよりも後に来た二人連れの客が先に席に案内され、いささか頭にはきたが、すぐに四人掛けに一人で座った。注文したのは塩野菜ラーメン。何となくタンメンを久しぶりに食べたかった。注文してから、スマホで、おおつき食堂を検索すると、テレビにも出た店らしいことを知った。どうりでサイン色紙が何枚か飾られていた。

隣の席の二人連れが肉らしきものを鉄プレートであぶって食べている。スゲェおいしそう。じっと見ていて、ホルモン定食だとわかった。ビールも加わればさらにうまいだろうが、アルコールは我慢。いまだにこないタンメンをキャンセルするわけにもいかず、ホルモン定食を追加注文した。考えてみれば、山中で腹を下した人間が食べるものではないが、食べたかった。

塩野菜ラーメンが届き、なかなかおいしいなと思っているうちにホルモン定食が届く。これ、量的に食えるのかと思った。モツは大盛で御飯はどんぶり。汁は豚汁だった。取りあえずラーメンを済ましてホルモンにとりかかる。時間をかけ、モツを鉄板で焼いては食べる。豚汁は濃いが、代わりにラーメンの残り汁をすすって食べ切った。もちろん豚汁も全部食べた。きつかった。食べ終わった頃には席もまばらになっていた。これが平日の風景だろう。

普通なら、ここで食い物の写真を定番で載せるものだが、残念ながら、自分にはその趣味はないので撮りもしなかった。悪しからず。

腹いっぱいで居眠り運転が気になったが、歩いた時間は2時間。さして疲れもしていなかった。ウェルシアに寄って酒を買って帰宅。15、16日はシニアズディでポイント3倍だ。

さすがに腹は満杯のままで、夕食は食べられなかった。若い頃なら、夕食も普通に食べられたろう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます