◎2016年5月7日(土)

滝尾神社駐車場(6:40)……天狗沢左岸尾根取り付き(7:01)……1303m標高点(8:33)……大岩……崩壊地……黒岩尾根合流(11:05)……黒岩(11:25)……遙拝石(11:49)……八風……白樺金剛……水呑……1397.9m三角点……水場……寂光石……稚児ヶ墓……殺生禁断境石……行者堂(14:15)……駐車場(14:21)

天狗沢左岸尾根は3年前にぶなじろうさんが歩かれた記事を拝見し、いつか後追いをさせていただくつもりでいた。その後、ななころびさん、yamasanpoさん、瀑泉さんといったお歴々が歩かれている。きりんこさんや烏ケ森の住人さんのように、下りコースとして使われた記事も見かけた。この尾根を「稲荷川右岸尾根」と称しても問題はないだろうが、大勢にしたがって「天狗沢左岸尾根」としておこう。

予定コースはいわば標準コース。左岸尾根を黒岩に登り、下りは黒岩尾根。黒岩の先、当初は女峰山方面を目論んだぶなじろうさんや瀑泉さんと違い、はなからそちらは無理としている。また、もうこの時期だ。尾根上のアカヤシオは終わったろうし、下り黒岩尾根のツツジヶ原のツツジも早かろう。黙々とした未踏の尾根歩きだけが目的になる。

このコースの歩き、タイムは7時間と見ている。前例のご四方ともにそんな時間だった。ななころびさんは林道を行き過ぎているので、正味6時間半といったところか。まぁ、7時間は自分でも無理はないと思っている。

(では出発。普段はしないお参りをしてしまった)

(天狗沢左岸尾根末端部)

滝尾神社前に車をとめた。日光方面、昨夜は雨が降ったらしく、路面は濡れ、草葉にも水が付いている。当初は地下タビで歩くつもりでいたが、これを見て長靴に切りかえる。自分の軽登山靴では水を吸い込むし、スパッツも必要になる。これがうっとうしい。長靴なら足を入れるだけですむ。ただし長時間歩きはきつい。体験的に5時間が限度だ。

尾根取り付きまでの林道歩きだけで疲れた。駐車場には車もなかったが、路肩に釣りらしき車が一台。尾根の取り付きは、ぶなじろうさんが歩かれた直後に雲竜瀑を見に行った帰りに確認しているのですぐにわかった。ただ、その時は、ネットフェンスもしっかりして、どこから侵入すればいいのかわからなかったが、今日は、すぐのところに穴が開いていたし、その先もまた、あちこちにほころびがあったり、垂れてまたぐことも可能だった。取りあえずは穴を抜けてフェンスの左側に沿って登る。普通の植林尾根だ。

(どこにでもありそうな尾根)

やはり草葉は露だらけ。この時点では長靴が正解だったわけだが、長靴からはみ出したヒザはどうしても濡れる。今の天気はどんよりで、ガスで先が見えない。いずれ晴れてくるだろうが、しばらくはジャージズボンも乾くまい。

(お出まし)

(雨でちょっと気弱なトンネル)

1000mを過ぎたあたりでアカヤシオを目にした。花びらは地面に広がっている。やはり終わりかと思ったが、困ったことに、先に行くと、雨粒でしおれかかった弱々しいトンネルになっていた。結局、時間をとられる歩きになってしまいそうだ。それどころか、尾根から外れてわざわざ見に行ったりする状況になる。

尾根は次第に急になり、今日は迷わずにストックを出す。ハイトスさんのヒザ痛め以来、次は自分だと思っている。今のうちに、少しでも負担をかけないようにしておこう。

フェンスはいつの間にか右下に去ってしまっていた。ツツジに気をとられていて気づかなかったが、植林から灌木になっていた。何か知らないが、針金が10mほど渡されたところがあった。下が切れているわけでもなく、何かの残骸だろうか。

(雨に濡れて風情が増した?)

(白も加わった)

さて、ツツジトンネルはしばらく続く。大したトンネルではない。消えては思い出したようにまた出てくる程のものだが、もっと天気がすっきりしていればと惜しまれる。ガスの中のトンネルもそれなりに風情がある。やがて白も出てくる。この先の競演を期待したが、白は間もなく消えた。

尾根はやや狭くなり、下は低いササになった。ズボンが濡れる心配はなくなった。シカ道と思える踏み跡がずっと灌木の間に続いている。何ともいい感じだ。そろそろガスが薄くなった気配がある。

(尾根が広がり出し、青空も出てくる)

尾根がカラマツ林の広い斜面になると同時にツツジは消え、気まぐれに見るツツジはもう終わりかけのようだ。たまに赤テープを見かける。これは、おそらく、瀑泉さんのお忘れ物かと思うが、10m間隔で付けられたテープが突然その先で消えたら、テープ頼りで歩いていた場合は迷うことだろう。まして、倒木も転がっている。テープにこだわらずに歩くのがこの尾根歩きの鉄則だろう。もっとも、混乱するような方は、この尾根に関心を向けはすまい。

(高みを目指して登る)

(1303m標高点付近)

広い斜面ゆえ、方向感覚が鈍くなる。取りあえず、目の前の小高いピークを目指す。ササが半端な高さに戻り、何とも歩きづらい。小ピークに立つと、赤薙山が雲の上から顔を出していた。すっかり青空になり、ほっとしたが、同時に暑くなった。長靴の中が無性に暑苦しい。たまに気持ちのよい風が流れ、頭も帽子から手ぬぐいにチェンジし、メガネもサングラスに変えた。稲荷川の方からは機械音が聞こえてくる。砂防ダム工事か。

尾根の方向が西向きになる。ちょっと粗雑な尾根風景になった。ピンクをちらっと見たがそれで終わり。ササの間の踏み跡を行くと、1303m標高点あたりに着いた。ここまで2時間弱か。ツツジに気をとられて鈍足になっていたようだ。挽回しないと7時間は無理と思ったが、ここから先の歩きはさらに鈍化してしまう。決してこの先のツツジのせいなんぞではなく、悲しいことに体力に起因する。何せ、昨日は仕事だったが、それまでは雑用に追われながらも朝から酒を飲んでいる始末だった。今の自分はアル中が山登りをしているような体たらくだ。

(鞍部からの登り返し)

(尾根が狭まり)

(大岩)

一旦下る。ガスの中、先にピークが見える。たかだか30mの登り返しだが、随分と厳しく感じる。またうるさいピンクが出てきた。鈍足の口実にはなるだろう。鞍部はちょっとヤセて、右が崩れ、そちらにシカ道が続いている。その先は尾根に復帰するようにも思えない。左は大きな石がごろごろしている。

登りかけると、大きな石があった。これが例の大岩ではあるまい。その先に見えた。あれか。巨大な石というか岩が正面に現れた。左際から巻いた。大げさな巻きではなかったが、暑くて、かなりの汗をかいた。この尾根を下りで使ったら、大岩は見えない。斜面そのままの突起物になっている。

(尾根の右ヘリを歩いて行く)

(右手の赤薙山)

(高原山だろう)

ツツジが続く。右の斜面がかなりうるさい。こちらとしては、正々堂々と尾根の上に出て咲いてくれれば何と楽なことか。尾根はまた広くなってきた。右は稲荷川に向いて切れているし、場所によっては崩壊している。この尾根歩き、この辺は、右側のヘリを歩いて登った方が負荷もかからないようだ。赤薙山を右手に見ながらの歩きになる。この先も、その赤薙山が右後ろになることはない。どんなに大きな山なのか。そのさらに右後ろ、雲海の上にボコボコの山が見えている。あれは高原山だろうな。その手前に頭だけ出しているのは、『山と高原地図』を見ると月山という山らしい。ということは、標高1000mあたり下は曇り空ということになる。

(ツツジを入れて)

(左はササの広い斜面)

(気になった中腹の尾根。色はピンクになっているのだが)

またササ原になった。傾斜は緩いが、汗ダクになり、ツツジを見ながら時間をかけゆっくりと歩く。ここは、できるだけシカ道を見つけて辿った方が楽なようだ。

赤薙山の中腹を眺めているとふと気になった。山腹を尾根が通っている。東(右)から西(左)に向かい、やがては北上して赤薙山の崩れかけた南尾根となっている。地図を見た。あれがヒネリギ沢と中ノ沢の中間尾根か。晴れた日には赤薙山の崩壊を直近で見られて、すごい迫力だろう。とてもじゃないがというレベルだが、北上にかかるまでの手前の東西を眺めている限りは、ピンクに包まれた平安な尾根にも見える。ななころびさんと野球親爺さんが歩かれたと記憶しているが、その時は、どこを歩いたのかさっぱり理解できないでいた。あれだったのか。ここから見る限りは、山頂直下がザレ場続きのようで、自分には無理としか言いようがない。地形図ではたやすいが。

実はこれ、やはり気になって、後で野球親爺さんの昨年の記事を改めて拝見したが、山頂直下はザレ場続きではなく、全体を通してヤブ尾根らしく、雨上がりは靴下しぼりが頻発するらしい。いずれ歩いてもいいかな、なんて思ってしまった。

⇒後日、ななころびさんのコメントをいただき、該当の尾根は内の外山に突き上げる尾根であることを知った。ななころびさん達が歩かれた両沢の中間尾根はその背後にある、さらに高い尾根であった。ここで訂正。

(左手。三岳のような気がする)

(そして雲海がちらり)

(まっすぐ)

(男体山)

広々としたきれいなササ斜面になった。今歩いているのは相変わらず右手のヘリで、ここはヤセた樹が続いている。左は樹もほとんどないササの斜面だ。そちら遠くに山が見えている。三岳だろうか。西側もまた雲海になっている。

左手に黒岩尾根が見えてくる。いや、あれは手前の小尾根だ。尾根越しに男体山の頭も顔を出す。またツツジが執拗に出てくる。花の開きからして今が盛りのようだ。この尾根はともかく、右下を覗くと、何ともすごいことになっている。ピンクの後ろに赤薙山、この風景をうまく撮れないかと試みるがろくな写真にならない。危険なポーズで撮るわけにもいかない。

(まただ)

(しつこく)

(赤薙山をバックに)

(黒岩が見えてくる)

ようやくツツジが消えた。上に濃い色は見えない。1530m付近で、右手に丸く結わえたワイヤーと赤テープを見かけた。ここに右下から登って来る人がいるのだろうか。その先は、微妙な尾根型を呈してしるものの、すぐにストーンとなっているのではないだろうか。

(左に黒岩尾根)

(改めて雲海)

また尾根が荒れ、大きな石も横たわってくる。何となく雲が下から上がってきたような気がする。天気が持つとは思うが。予定では2時頃から雨のようだ。だから7時間歩きにこだわっている。左の小尾根は吸収され、黒岩尾根が並んで上に向かう。この尾根の行きつくピークが先に見えている。ピークは黒岩だ。黒岩尾根もまたそのピークに向かっている。ピークの手前に赤茶けた部分が見える。あれが1700mの崩壊地だろう。

(崩壊地)

(崩壊地から)

(雲が上がってくる)

なだらかになって崩壊地。足元は松木沢を見下ろす光景を想起させるが、違いはところどころに見えるピンクの塊り。よくもあんなところにツツジと感心する。

しばらく休んだ。雲竜瀑が見えるかと目を凝らしたが、それらしき水の流れは見えない。それが楽しみでもあった。白い筋は見えているが、周囲の山腹の様子からして崩壊したガレ沢にも見える。いずれにしても水流が細いようであることは確かだ。しかしながら、この壮絶な山肌の崩れは見ていても飽きることがない。

(なだらかそうに見えて結構きつい)

(合流目前。さらに5、6回休んだ)

では最後のひと踏ん張りと、重くなっている腰を上げる。この先、ずっとシカ道が続いている。よほど、斜面をトラバースして黒岩尾根に出てしまおうかと思ったが、それをやったら、ここまで来た甲斐もなくなってしまう。何度も休んでは登った。何だか、急坂になったような気がする。これは気分的なものなのか。

(男体山が見えて)

(黒岩尾根に合流)

もうこうなったら、このまま黒岩まで行っちゃおうかと思ったが、黒岩尾根の標識が左に見えると気が変わった。やはりやめておこう。ようやく黒岩尾根に合流してヤレヤレ。男体山が何とも素晴らしい山に見えた。この雲海も素晴らしく感じるというもの。またしばらく休んだ。休んではタバコをふかすから、息切れもさらにひどくなる。ここまでかかった時間が4時間25分。えらい鈍足だった。それとも、ご四方が俊足なのか。言い訳としてツツジ祭りがあったからいいものの…。

(つぶれた石祠)

(黒岩)

もうストックは要らないだろうと、ザックに収納する。いやぁ今日はお世話になりました。再び重い腰を上げる。黒岩に登らなきゃお話にならない。尾根筋を行くと、屋根だけの石祠があった。これは何とか宿の金剛堂かなと思ったが、瀑泉さん記事を拝見すると、落葉松金剛の石祠は別にあるらしい。息切れにばかり気をとられて、肝心なものを見そこなった。いや、過去には見ているはずだ。

黒岩到着。ここは大休止が当然。昼食タイムにする。ここまで菓子パンを何回かに分けて食べてきたが、繰り返しの空腹が続いていた。まっとうにおにぎり2個。ペットボトルの水500ccをここで飲みきる。水はまだ水筒1ℓ。後は下りだけだから、飲むのはほんの数口か。

ここでちょっとしたトラブル。蒸れた長靴を脱いで足に風をあてようとしたら、座ったままの無理な姿勢でやったためか、瞬間的に足が攣り、親指が靴の中で独立して浮いた状態になってしまった。このままでは本格的な攣りになると思い、長靴を脱ぐのはあきらめて寝そべった。

(観測所。何の観測施設かは知らない)

(滝の水は細い)

(搖拝石)

食事をしたところで見学。とはいっても見下ろすだけのことで、細長い滝を3本見つけた。これもまた水流はチョロチョロ。ちょい下に観測所みたいなものが見える。なるほど、あそこに上がって来るのか。その下は見えていない。観測所まで行ってみようかと思ったが、ザックだけが残されたままになっていてはまずいだろう。まぁ今日の足では余計なことは考えまい。ここも壮絶な眺めだ。今日は今のところ晴れていてラッキーだった。

別に意味もなく遙拝石を見に行く。岩に長靴をしたたかにぶつけた。足の甲が滅茶苦茶痛かった。長靴はこうだから困る。地下タビも同じ。長靴の弱点は下りから出てくる。以前ここに来た時は、ガスで何も見えず、落石のカラカラ音だけが絶えずしていた。

(黒岩を迂回して)

(八風)

遙拝石には修験者の御札でもあるかと思ったが、何もなかった。もう用事もないので、さっさと下ることにする。黒岩に登り返すつもりもないので、ペンキだらけの迂回路を行く。これがまた長い。尾根通しの方が楽だったかも。いやいや、きっと、痙攣に付きあわされ、黒岩で寝そべる事態になるのが関の山だ。

八風には石祠もないのにお札があった。日光の山はやはり多気山修験が主流だ。八風を過ぎてから岩場がなくなった。長靴では歩きづらかったのでほっとしたが、普通の道になってから、今度はつま先と足裏が痛くなった。どうしても中で足が滑り、指先が先にあたる。これはどうにもならない。長靴歩きの宿命。以降、痛みを我慢しての下りになる。さりとて痛みは強調するほどのものでもない。

(前にピンクの山肌)

(あとはこんなのを散見する程度で終わる)

遠くにお祭り最中の山肌が見える。ピンクに染まっている。あそこは通らないだろうと思うと残念だ。アカヤシオは黒岩尾根に関しては終わっているのか、元から少ないのか、もう集中的に見ることはなくなった。

雑木まじりの単調な下りになってきた。若い男性の2人組、その直後に女の子とお母さんタイプ。4人はきっとファミリーだろう。時間的に小屋泊まりだろうか。今日の行程で見かけたハイカーはこの4人だけ。左岸尾根を喘いでいる時に、黒岩尾根の方から声が聞こえてはいた。姿は見ていない。

カラマツの林になった。田母沢左岸尾根との合流には新しいピンクテープが垂れていた。あちらはツツジが盛りかも知れない。

(白樺金剛)

(水呑の碑)

(三角点)

白樺金剛を通過。ここにもお札。石祠なし。続いて水呑の碑にも。近くに水場があるのではと探索したが、そこに誘ってくれそうな踏み跡は無い。ちょっとここで趣向を変えて、1397.9mの三角点まで行ってみた。ヤブこぎ。前にもわざわざ見に行った記憶はあるが定かではない。何でこんなところにと思うようなところに三角点があった。もちろんR.Kさんの標識なんてものは見あたらない。またヤブをこいで復帰。何となく余計なことをしちゃった感じがする。

(ツツジヶ原に赤、ピンクの色づきはない)

(水場の水たまり。飲んだらかなり痩せそうだ)

ツツジヶ原に出た。やはり色彩のあるものはない。あとひと月もすれば、真っ赤なツツジを楽しめるのに。水場の前を通る。ここの水は飲めたものではないのは知ってはいるが、またわざわざ見に行った。よどんでいた。そしてウシガエルの鳴き声がする。また標識に戻ったが、ここでふと思った。久しぶりに寂光石でも見に行こうか。

(寂光石。と思う)

「寂光石」とは言っても、自分が勝手にそう思っているだけのことで、『日光修験三峯五禅頂の道』の記載からして、この大石だろうとの推測だ。これまでのお札からして(遙拝石にはなかったが)、だとすればお札があるだろう。5年前にはなかった。

また水場に戻って、沢型を下った。そして丘状のところを行く。かなり古いテープも見かけた。記憶はあいまいで、そのうちに、どこを歩いているのかわからなくなり、見覚えのある景色を探した。ようやく見つけた。寂光石だけがぽつんとあって、周囲にお札は見あたらない。まして、踏み跡すらない。やはり、これは寂光石ではないのだろうか。再び迷いながらコースに復帰した。

実は、寂光石見物を決めた際に、もう一つの殺生禁断石碑も回って行こうかと思ったのだが、この迷い方では、まっとうには行き着けないだろう。石碑はあきらめることにしよう。

ハイキングコースは田んぼのあぜ道のようになっていた。ぬかるみが乾いたばかりのようだ。しおれたツツジが数本ばかり出てきたが、足を止めるまでもない。いつもの薄暗い植林に入った。ふと、右を見るとツツジが群れていた。だが、そこだけ。それでも10株はあったろうか。

(稚児ヶ墓)

稚児ヶ墓に着いた。いつもなら何もしないが、今日はつい両手を合わせてしまった。ここでまた一服。足のつま先の痛みがきつくなってきた。

この先はついにぬかるみになった。長靴はこういう時だけは気にせずに歩けるから重宝する。登山靴なら、後始末とメンテをつい考えてしまう。足跡を見ると、下り方向ばかりで、さっきの4人ファミリーはどこを歩いたのか気になってしまう。迂回路側を歩いたのだろうか。やがて左にツツジを見て迂回路と合流。歩く人も少ないだろう。踏み跡はうっすらだ。

(防火線。ここを真っ直ぐに行って、右に入るともう一つの禁断碑)

終盤が近づき、植林に突入。ここからが何とも気分的に長い。植林を抜けると、その先は防火線の状況になっている(といっても、この防火線を通って歩くわけではない)。右が植林で左は自然林。振り返る。その先も防火線は続いていた。かたや、ハイキングコースは植林の中に入り込む。ここで何だ、そういうことだったのかと気づいた。当時、もう一つの禁断碑に至るに際し、最初の禁断碑のすぐ先でハイキングコースから離れ、無理やりにヤブこぎでこの防火線を探し回った。防火線から離れて東側を歩いていたわけだ。何ということはない。ここまで来て、植林のハイキングコースに入らずに、そのまま直進する防火線を行けば、やがては右側に2つ目の禁断碑が見えてくるということだ。いずれストレートに行ってみようとは思うが、興味をお持ちの方へのヒントにでもしておこう。

(もう一つではない方の殺生禁断境石。他の一基はこれよりも一回り小さい)

(植林の中を下る)

そして、殺生禁断境石。休んでタバコを吸っていると、広げた地図にポツリと雨が落ちてきた。そして続けてポツリポツリ。雨粒は大きい。今、1時55分だ。予定では2時過ぎだったが、まぁそんなものか。鈍足で、さらにあちこちに寄り道していたのでは2時も過ぎてしまう。そそくさと高原地図をたたんで下る。だが、5分ほどで雨はやみ、また植林に陽が射し込んできて、暑さがまたぶり返す。雲の下に入りこんでしまっていた八風からは、無風ながらもずっと薄ぼんやりになっていた。

この先もまた長い。植林の中だから余計にそう感じるのか。クネクネ下りは長靴足には負担がかかり、痛みが増してどうしようもなくなっている。

(行者堂)

行者堂の屋根が見えてきたところで、女性がこちらに向かって来る。薄暗いから余計そうなのか、際立って胸が目立つ。まったくの空身。失礼ながら、目が胸に釘づけになっていたせいか、間近になるまで外国人とは気づかなかった。すぐにダンナだかボーイフレンドらしきヒゲの外人男が行者堂の上から下りて来た。つまり、自分に道を聞きたいらしい。この道をずっと登ればどこに行くのかと問われ、山に行くだけだし、歩いて行っても何もありませんよと答える。まさか禁断碑を見て喜びもしないだろう。山に行くという言葉ですぐに反応した。英語版観光地図を広げて外山を指さしてクエスチョンしてきた。どうも外山に行きたいらしいが、全然方向が違う。さりとて地図のこの場に行者堂は存在していない。こちらは、汗で身体が臭いことを自覚しているし、向こうも何となく鼻向きを避ける気配がある。もう面倒くさくなって、どうせ東照宮から来たのだろうしと、一旦、東照宮に戻って、指先の道をこう行けばいいと教えてやった。ヒゲダンナは納得したようだったが、その後どうなったかは知らない。まして、自分の英語レベルだ。まさか、自分がいなくなってから女峰山に向かうことはないとは思うが。

(長靴では歩きづらい)

(白糸の滝)

(駐車場)

石を敷きつめた道はやたらと滑った。注意して白糸の滝に出た。長靴を洗わないといけない。滝の真下に入り込んで洗った。そして対岸を通って駐車場。この時間だ。結構、観光客がいたし、駐車場にも車がひっきりなしに出入りしていた。長靴を脱いだら、本番の攣りになった。もう歩くこともないので、痛みのままにまかせていたらすぐに治まった。ここでまたヤレヤレをしてしまった。

着替えを持って河原に降りた。風呂に入っていたら渋滞に巻き込まれる。タオルを濡らして全身を拭いた。そして一服。今日は7時間40分歩きか。下りで挽回したとはいっても、上りであえぎ歩きをしていたのではどうにもならない。それ以前に、他人様の歩き時間を気にし、ぼやいているのもまた情けない話だ。自分は自分だ。

往路は高速を使ったが、復路は足尾経由の一般道で帰った。連休もUターン時期だ。いつも笠懸で50号線を渡り切るまでに時間をとられる。今日はさらに延々の通過時間かと思ったが、珍しくすんなりと信号待ち無しで50号を渡れた。

気温は29℃になっている。先日から車のエアコンが故障していて、今日もまた直りはしない。そのまま車のディーラーに向かった。

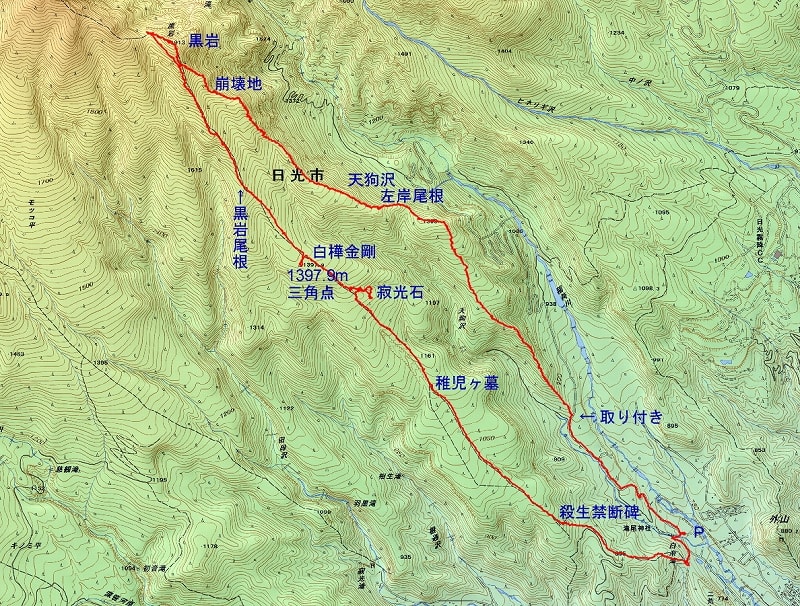

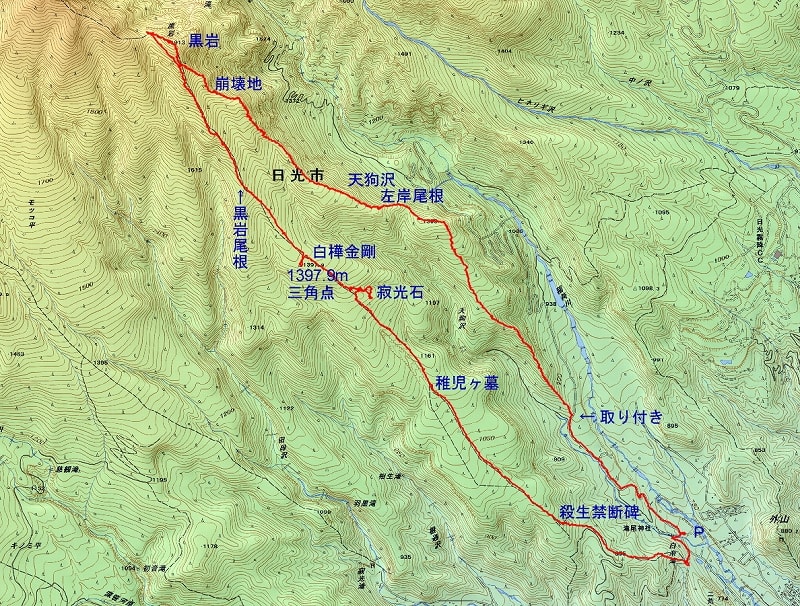

(本日の軌跡)複雑な歩きは何もしていない。

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)、数値地図25000(地図画像)、数値地図25000(地名・公共施設)、数値地図250mメッシュ(標高)、数値地図50mメッシュ(標高)及び基盤地図情報を使用した。(承認番号 平24情使、 第921号)」

滝尾神社駐車場(6:40)……天狗沢左岸尾根取り付き(7:01)……1303m標高点(8:33)……大岩……崩壊地……黒岩尾根合流(11:05)……黒岩(11:25)……遙拝石(11:49)……八風……白樺金剛……水呑……1397.9m三角点……水場……寂光石……稚児ヶ墓……殺生禁断境石……行者堂(14:15)……駐車場(14:21)

天狗沢左岸尾根は3年前にぶなじろうさんが歩かれた記事を拝見し、いつか後追いをさせていただくつもりでいた。その後、ななころびさん、yamasanpoさん、瀑泉さんといったお歴々が歩かれている。きりんこさんや烏ケ森の住人さんのように、下りコースとして使われた記事も見かけた。この尾根を「稲荷川右岸尾根」と称しても問題はないだろうが、大勢にしたがって「天狗沢左岸尾根」としておこう。

予定コースはいわば標準コース。左岸尾根を黒岩に登り、下りは黒岩尾根。黒岩の先、当初は女峰山方面を目論んだぶなじろうさんや瀑泉さんと違い、はなからそちらは無理としている。また、もうこの時期だ。尾根上のアカヤシオは終わったろうし、下り黒岩尾根のツツジヶ原のツツジも早かろう。黙々とした未踏の尾根歩きだけが目的になる。

このコースの歩き、タイムは7時間と見ている。前例のご四方ともにそんな時間だった。ななころびさんは林道を行き過ぎているので、正味6時間半といったところか。まぁ、7時間は自分でも無理はないと思っている。

(では出発。普段はしないお参りをしてしまった)

(天狗沢左岸尾根末端部)

滝尾神社前に車をとめた。日光方面、昨夜は雨が降ったらしく、路面は濡れ、草葉にも水が付いている。当初は地下タビで歩くつもりでいたが、これを見て長靴に切りかえる。自分の軽登山靴では水を吸い込むし、スパッツも必要になる。これがうっとうしい。長靴なら足を入れるだけですむ。ただし長時間歩きはきつい。体験的に5時間が限度だ。

尾根取り付きまでの林道歩きだけで疲れた。駐車場には車もなかったが、路肩に釣りらしき車が一台。尾根の取り付きは、ぶなじろうさんが歩かれた直後に雲竜瀑を見に行った帰りに確認しているのですぐにわかった。ただ、その時は、ネットフェンスもしっかりして、どこから侵入すればいいのかわからなかったが、今日は、すぐのところに穴が開いていたし、その先もまた、あちこちにほころびがあったり、垂れてまたぐことも可能だった。取りあえずは穴を抜けてフェンスの左側に沿って登る。普通の植林尾根だ。

(どこにでもありそうな尾根)

やはり草葉は露だらけ。この時点では長靴が正解だったわけだが、長靴からはみ出したヒザはどうしても濡れる。今の天気はどんよりで、ガスで先が見えない。いずれ晴れてくるだろうが、しばらくはジャージズボンも乾くまい。

(お出まし)

(雨でちょっと気弱なトンネル)

1000mを過ぎたあたりでアカヤシオを目にした。花びらは地面に広がっている。やはり終わりかと思ったが、困ったことに、先に行くと、雨粒でしおれかかった弱々しいトンネルになっていた。結局、時間をとられる歩きになってしまいそうだ。それどころか、尾根から外れてわざわざ見に行ったりする状況になる。

尾根は次第に急になり、今日は迷わずにストックを出す。ハイトスさんのヒザ痛め以来、次は自分だと思っている。今のうちに、少しでも負担をかけないようにしておこう。

フェンスはいつの間にか右下に去ってしまっていた。ツツジに気をとられていて気づかなかったが、植林から灌木になっていた。何か知らないが、針金が10mほど渡されたところがあった。下が切れているわけでもなく、何かの残骸だろうか。

(雨に濡れて風情が増した?)

(白も加わった)

さて、ツツジトンネルはしばらく続く。大したトンネルではない。消えては思い出したようにまた出てくる程のものだが、もっと天気がすっきりしていればと惜しまれる。ガスの中のトンネルもそれなりに風情がある。やがて白も出てくる。この先の競演を期待したが、白は間もなく消えた。

尾根はやや狭くなり、下は低いササになった。ズボンが濡れる心配はなくなった。シカ道と思える踏み跡がずっと灌木の間に続いている。何ともいい感じだ。そろそろガスが薄くなった気配がある。

(尾根が広がり出し、青空も出てくる)

尾根がカラマツ林の広い斜面になると同時にツツジは消え、気まぐれに見るツツジはもう終わりかけのようだ。たまに赤テープを見かける。これは、おそらく、瀑泉さんのお忘れ物かと思うが、10m間隔で付けられたテープが突然その先で消えたら、テープ頼りで歩いていた場合は迷うことだろう。まして、倒木も転がっている。テープにこだわらずに歩くのがこの尾根歩きの鉄則だろう。もっとも、混乱するような方は、この尾根に関心を向けはすまい。

(高みを目指して登る)

(1303m標高点付近)

広い斜面ゆえ、方向感覚が鈍くなる。取りあえず、目の前の小高いピークを目指す。ササが半端な高さに戻り、何とも歩きづらい。小ピークに立つと、赤薙山が雲の上から顔を出していた。すっかり青空になり、ほっとしたが、同時に暑くなった。長靴の中が無性に暑苦しい。たまに気持ちのよい風が流れ、頭も帽子から手ぬぐいにチェンジし、メガネもサングラスに変えた。稲荷川の方からは機械音が聞こえてくる。砂防ダム工事か。

尾根の方向が西向きになる。ちょっと粗雑な尾根風景になった。ピンクをちらっと見たがそれで終わり。ササの間の踏み跡を行くと、1303m標高点あたりに着いた。ここまで2時間弱か。ツツジに気をとられて鈍足になっていたようだ。挽回しないと7時間は無理と思ったが、ここから先の歩きはさらに鈍化してしまう。決してこの先のツツジのせいなんぞではなく、悲しいことに体力に起因する。何せ、昨日は仕事だったが、それまでは雑用に追われながらも朝から酒を飲んでいる始末だった。今の自分はアル中が山登りをしているような体たらくだ。

(鞍部からの登り返し)

(尾根が狭まり)

(大岩)

一旦下る。ガスの中、先にピークが見える。たかだか30mの登り返しだが、随分と厳しく感じる。またうるさいピンクが出てきた。鈍足の口実にはなるだろう。鞍部はちょっとヤセて、右が崩れ、そちらにシカ道が続いている。その先は尾根に復帰するようにも思えない。左は大きな石がごろごろしている。

登りかけると、大きな石があった。これが例の大岩ではあるまい。その先に見えた。あれか。巨大な石というか岩が正面に現れた。左際から巻いた。大げさな巻きではなかったが、暑くて、かなりの汗をかいた。この尾根を下りで使ったら、大岩は見えない。斜面そのままの突起物になっている。

(尾根の右ヘリを歩いて行く)

(右手の赤薙山)

(高原山だろう)

ツツジが続く。右の斜面がかなりうるさい。こちらとしては、正々堂々と尾根の上に出て咲いてくれれば何と楽なことか。尾根はまた広くなってきた。右は稲荷川に向いて切れているし、場所によっては崩壊している。この尾根歩き、この辺は、右側のヘリを歩いて登った方が負荷もかからないようだ。赤薙山を右手に見ながらの歩きになる。この先も、その赤薙山が右後ろになることはない。どんなに大きな山なのか。そのさらに右後ろ、雲海の上にボコボコの山が見えている。あれは高原山だろうな。その手前に頭だけ出しているのは、『山と高原地図』を見ると月山という山らしい。ということは、標高1000mあたり下は曇り空ということになる。

(ツツジを入れて)

(左はササの広い斜面)

(気になった中腹の尾根。色はピンクになっているのだが)

またササ原になった。傾斜は緩いが、汗ダクになり、ツツジを見ながら時間をかけゆっくりと歩く。ここは、できるだけシカ道を見つけて辿った方が楽なようだ。

赤薙山の中腹を眺めているとふと気になった。山腹を尾根が通っている。東(右)から西(左)に向かい、やがては北上して赤薙山の崩れかけた南尾根となっている。地図を見た。あれがヒネリギ沢と中ノ沢の中間尾根か。晴れた日には赤薙山の崩壊を直近で見られて、すごい迫力だろう。とてもじゃないがというレベルだが、北上にかかるまでの手前の東西を眺めている限りは、ピンクに包まれた平安な尾根にも見える。ななころびさんと野球親爺さんが歩かれたと記憶しているが、その時は、どこを歩いたのかさっぱり理解できないでいた。あれだったのか。ここから見る限りは、山頂直下がザレ場続きのようで、自分には無理としか言いようがない。地形図ではたやすいが。

実はこれ、やはり気になって、後で野球親爺さんの昨年の記事を改めて拝見したが、山頂直下はザレ場続きではなく、全体を通してヤブ尾根らしく、雨上がりは靴下しぼりが頻発するらしい。いずれ歩いてもいいかな、なんて思ってしまった。

⇒後日、ななころびさんのコメントをいただき、該当の尾根は内の外山に突き上げる尾根であることを知った。ななころびさん達が歩かれた両沢の中間尾根はその背後にある、さらに高い尾根であった。ここで訂正。

(左手。三岳のような気がする)

(そして雲海がちらり)

(まっすぐ)

(男体山)

広々としたきれいなササ斜面になった。今歩いているのは相変わらず右手のヘリで、ここはヤセた樹が続いている。左は樹もほとんどないササの斜面だ。そちら遠くに山が見えている。三岳だろうか。西側もまた雲海になっている。

左手に黒岩尾根が見えてくる。いや、あれは手前の小尾根だ。尾根越しに男体山の頭も顔を出す。またツツジが執拗に出てくる。花の開きからして今が盛りのようだ。この尾根はともかく、右下を覗くと、何ともすごいことになっている。ピンクの後ろに赤薙山、この風景をうまく撮れないかと試みるがろくな写真にならない。危険なポーズで撮るわけにもいかない。

(まただ)

(しつこく)

(赤薙山をバックに)

(黒岩が見えてくる)

ようやくツツジが消えた。上に濃い色は見えない。1530m付近で、右手に丸く結わえたワイヤーと赤テープを見かけた。ここに右下から登って来る人がいるのだろうか。その先は、微妙な尾根型を呈してしるものの、すぐにストーンとなっているのではないだろうか。

(左に黒岩尾根)

(改めて雲海)

また尾根が荒れ、大きな石も横たわってくる。何となく雲が下から上がってきたような気がする。天気が持つとは思うが。予定では2時頃から雨のようだ。だから7時間歩きにこだわっている。左の小尾根は吸収され、黒岩尾根が並んで上に向かう。この尾根の行きつくピークが先に見えている。ピークは黒岩だ。黒岩尾根もまたそのピークに向かっている。ピークの手前に赤茶けた部分が見える。あれが1700mの崩壊地だろう。

(崩壊地)

(崩壊地から)

(雲が上がってくる)

なだらかになって崩壊地。足元は松木沢を見下ろす光景を想起させるが、違いはところどころに見えるピンクの塊り。よくもあんなところにツツジと感心する。

しばらく休んだ。雲竜瀑が見えるかと目を凝らしたが、それらしき水の流れは見えない。それが楽しみでもあった。白い筋は見えているが、周囲の山腹の様子からして崩壊したガレ沢にも見える。いずれにしても水流が細いようであることは確かだ。しかしながら、この壮絶な山肌の崩れは見ていても飽きることがない。

(なだらかそうに見えて結構きつい)

(合流目前。さらに5、6回休んだ)

では最後のひと踏ん張りと、重くなっている腰を上げる。この先、ずっとシカ道が続いている。よほど、斜面をトラバースして黒岩尾根に出てしまおうかと思ったが、それをやったら、ここまで来た甲斐もなくなってしまう。何度も休んでは登った。何だか、急坂になったような気がする。これは気分的なものなのか。

(男体山が見えて)

(黒岩尾根に合流)

もうこうなったら、このまま黒岩まで行っちゃおうかと思ったが、黒岩尾根の標識が左に見えると気が変わった。やはりやめておこう。ようやく黒岩尾根に合流してヤレヤレ。男体山が何とも素晴らしい山に見えた。この雲海も素晴らしく感じるというもの。またしばらく休んだ。休んではタバコをふかすから、息切れもさらにひどくなる。ここまでかかった時間が4時間25分。えらい鈍足だった。それとも、ご四方が俊足なのか。言い訳としてツツジ祭りがあったからいいものの…。

(つぶれた石祠)

(黒岩)

もうストックは要らないだろうと、ザックに収納する。いやぁ今日はお世話になりました。再び重い腰を上げる。黒岩に登らなきゃお話にならない。尾根筋を行くと、屋根だけの石祠があった。これは何とか宿の金剛堂かなと思ったが、瀑泉さん記事を拝見すると、落葉松金剛の石祠は別にあるらしい。息切れにばかり気をとられて、肝心なものを見そこなった。いや、過去には見ているはずだ。

黒岩到着。ここは大休止が当然。昼食タイムにする。ここまで菓子パンを何回かに分けて食べてきたが、繰り返しの空腹が続いていた。まっとうにおにぎり2個。ペットボトルの水500ccをここで飲みきる。水はまだ水筒1ℓ。後は下りだけだから、飲むのはほんの数口か。

ここでちょっとしたトラブル。蒸れた長靴を脱いで足に風をあてようとしたら、座ったままの無理な姿勢でやったためか、瞬間的に足が攣り、親指が靴の中で独立して浮いた状態になってしまった。このままでは本格的な攣りになると思い、長靴を脱ぐのはあきらめて寝そべった。

(観測所。何の観測施設かは知らない)

(滝の水は細い)

(搖拝石)

食事をしたところで見学。とはいっても見下ろすだけのことで、細長い滝を3本見つけた。これもまた水流はチョロチョロ。ちょい下に観測所みたいなものが見える。なるほど、あそこに上がって来るのか。その下は見えていない。観測所まで行ってみようかと思ったが、ザックだけが残されたままになっていてはまずいだろう。まぁ今日の足では余計なことは考えまい。ここも壮絶な眺めだ。今日は今のところ晴れていてラッキーだった。

別に意味もなく遙拝石を見に行く。岩に長靴をしたたかにぶつけた。足の甲が滅茶苦茶痛かった。長靴はこうだから困る。地下タビも同じ。長靴の弱点は下りから出てくる。以前ここに来た時は、ガスで何も見えず、落石のカラカラ音だけが絶えずしていた。

(黒岩を迂回して)

(八風)

遙拝石には修験者の御札でもあるかと思ったが、何もなかった。もう用事もないので、さっさと下ることにする。黒岩に登り返すつもりもないので、ペンキだらけの迂回路を行く。これがまた長い。尾根通しの方が楽だったかも。いやいや、きっと、痙攣に付きあわされ、黒岩で寝そべる事態になるのが関の山だ。

八風には石祠もないのにお札があった。日光の山はやはり多気山修験が主流だ。八風を過ぎてから岩場がなくなった。長靴では歩きづらかったのでほっとしたが、普通の道になってから、今度はつま先と足裏が痛くなった。どうしても中で足が滑り、指先が先にあたる。これはどうにもならない。長靴歩きの宿命。以降、痛みを我慢しての下りになる。さりとて痛みは強調するほどのものでもない。

(前にピンクの山肌)

(あとはこんなのを散見する程度で終わる)

遠くにお祭り最中の山肌が見える。ピンクに染まっている。あそこは通らないだろうと思うと残念だ。アカヤシオは黒岩尾根に関しては終わっているのか、元から少ないのか、もう集中的に見ることはなくなった。

雑木まじりの単調な下りになってきた。若い男性の2人組、その直後に女の子とお母さんタイプ。4人はきっとファミリーだろう。時間的に小屋泊まりだろうか。今日の行程で見かけたハイカーはこの4人だけ。左岸尾根を喘いでいる時に、黒岩尾根の方から声が聞こえてはいた。姿は見ていない。

カラマツの林になった。田母沢左岸尾根との合流には新しいピンクテープが垂れていた。あちらはツツジが盛りかも知れない。

(白樺金剛)

(水呑の碑)

(三角点)

白樺金剛を通過。ここにもお札。石祠なし。続いて水呑の碑にも。近くに水場があるのではと探索したが、そこに誘ってくれそうな踏み跡は無い。ちょっとここで趣向を変えて、1397.9mの三角点まで行ってみた。ヤブこぎ。前にもわざわざ見に行った記憶はあるが定かではない。何でこんなところにと思うようなところに三角点があった。もちろんR.Kさんの標識なんてものは見あたらない。またヤブをこいで復帰。何となく余計なことをしちゃった感じがする。

(ツツジヶ原に赤、ピンクの色づきはない)

(水場の水たまり。飲んだらかなり痩せそうだ)

ツツジヶ原に出た。やはり色彩のあるものはない。あとひと月もすれば、真っ赤なツツジを楽しめるのに。水場の前を通る。ここの水は飲めたものではないのは知ってはいるが、またわざわざ見に行った。よどんでいた。そしてウシガエルの鳴き声がする。また標識に戻ったが、ここでふと思った。久しぶりに寂光石でも見に行こうか。

(寂光石。と思う)

「寂光石」とは言っても、自分が勝手にそう思っているだけのことで、『日光修験三峯五禅頂の道』の記載からして、この大石だろうとの推測だ。これまでのお札からして(遙拝石にはなかったが)、だとすればお札があるだろう。5年前にはなかった。

また水場に戻って、沢型を下った。そして丘状のところを行く。かなり古いテープも見かけた。記憶はあいまいで、そのうちに、どこを歩いているのかわからなくなり、見覚えのある景色を探した。ようやく見つけた。寂光石だけがぽつんとあって、周囲にお札は見あたらない。まして、踏み跡すらない。やはり、これは寂光石ではないのだろうか。再び迷いながらコースに復帰した。

実は、寂光石見物を決めた際に、もう一つの殺生禁断石碑も回って行こうかと思ったのだが、この迷い方では、まっとうには行き着けないだろう。石碑はあきらめることにしよう。

ハイキングコースは田んぼのあぜ道のようになっていた。ぬかるみが乾いたばかりのようだ。しおれたツツジが数本ばかり出てきたが、足を止めるまでもない。いつもの薄暗い植林に入った。ふと、右を見るとツツジが群れていた。だが、そこだけ。それでも10株はあったろうか。

(稚児ヶ墓)

稚児ヶ墓に着いた。いつもなら何もしないが、今日はつい両手を合わせてしまった。ここでまた一服。足のつま先の痛みがきつくなってきた。

この先はついにぬかるみになった。長靴はこういう時だけは気にせずに歩けるから重宝する。登山靴なら、後始末とメンテをつい考えてしまう。足跡を見ると、下り方向ばかりで、さっきの4人ファミリーはどこを歩いたのか気になってしまう。迂回路側を歩いたのだろうか。やがて左にツツジを見て迂回路と合流。歩く人も少ないだろう。踏み跡はうっすらだ。

(防火線。ここを真っ直ぐに行って、右に入るともう一つの禁断碑)

終盤が近づき、植林に突入。ここからが何とも気分的に長い。植林を抜けると、その先は防火線の状況になっている(といっても、この防火線を通って歩くわけではない)。右が植林で左は自然林。振り返る。その先も防火線は続いていた。かたや、ハイキングコースは植林の中に入り込む。ここで何だ、そういうことだったのかと気づいた。当時、もう一つの禁断碑に至るに際し、最初の禁断碑のすぐ先でハイキングコースから離れ、無理やりにヤブこぎでこの防火線を探し回った。防火線から離れて東側を歩いていたわけだ。何ということはない。ここまで来て、植林のハイキングコースに入らずに、そのまま直進する防火線を行けば、やがては右側に2つ目の禁断碑が見えてくるということだ。いずれストレートに行ってみようとは思うが、興味をお持ちの方へのヒントにでもしておこう。

(もう一つではない方の殺生禁断境石。他の一基はこれよりも一回り小さい)

(植林の中を下る)

そして、殺生禁断境石。休んでタバコを吸っていると、広げた地図にポツリと雨が落ちてきた。そして続けてポツリポツリ。雨粒は大きい。今、1時55分だ。予定では2時過ぎだったが、まぁそんなものか。鈍足で、さらにあちこちに寄り道していたのでは2時も過ぎてしまう。そそくさと高原地図をたたんで下る。だが、5分ほどで雨はやみ、また植林に陽が射し込んできて、暑さがまたぶり返す。雲の下に入りこんでしまっていた八風からは、無風ながらもずっと薄ぼんやりになっていた。

この先もまた長い。植林の中だから余計にそう感じるのか。クネクネ下りは長靴足には負担がかかり、痛みが増してどうしようもなくなっている。

(行者堂)

行者堂の屋根が見えてきたところで、女性がこちらに向かって来る。薄暗いから余計そうなのか、際立って胸が目立つ。まったくの空身。失礼ながら、目が胸に釘づけになっていたせいか、間近になるまで外国人とは気づかなかった。すぐにダンナだかボーイフレンドらしきヒゲの外人男が行者堂の上から下りて来た。つまり、自分に道を聞きたいらしい。この道をずっと登ればどこに行くのかと問われ、山に行くだけだし、歩いて行っても何もありませんよと答える。まさか禁断碑を見て喜びもしないだろう。山に行くという言葉ですぐに反応した。英語版観光地図を広げて外山を指さしてクエスチョンしてきた。どうも外山に行きたいらしいが、全然方向が違う。さりとて地図のこの場に行者堂は存在していない。こちらは、汗で身体が臭いことを自覚しているし、向こうも何となく鼻向きを避ける気配がある。もう面倒くさくなって、どうせ東照宮から来たのだろうしと、一旦、東照宮に戻って、指先の道をこう行けばいいと教えてやった。ヒゲダンナは納得したようだったが、その後どうなったかは知らない。まして、自分の英語レベルだ。まさか、自分がいなくなってから女峰山に向かうことはないとは思うが。

(長靴では歩きづらい)

(白糸の滝)

(駐車場)

石を敷きつめた道はやたらと滑った。注意して白糸の滝に出た。長靴を洗わないといけない。滝の真下に入り込んで洗った。そして対岸を通って駐車場。この時間だ。結構、観光客がいたし、駐車場にも車がひっきりなしに出入りしていた。長靴を脱いだら、本番の攣りになった。もう歩くこともないので、痛みのままにまかせていたらすぐに治まった。ここでまたヤレヤレをしてしまった。

着替えを持って河原に降りた。風呂に入っていたら渋滞に巻き込まれる。タオルを濡らして全身を拭いた。そして一服。今日は7時間40分歩きか。下りで挽回したとはいっても、上りであえぎ歩きをしていたのではどうにもならない。それ以前に、他人様の歩き時間を気にし、ぼやいているのもまた情けない話だ。自分は自分だ。

往路は高速を使ったが、復路は足尾経由の一般道で帰った。連休もUターン時期だ。いつも笠懸で50号線を渡り切るまでに時間をとられる。今日はさらに延々の通過時間かと思ったが、珍しくすんなりと信号待ち無しで50号を渡れた。

気温は29℃になっている。先日から車のエアコンが故障していて、今日もまた直りはしない。そのまま車のディーラーに向かった。

(本日の軌跡)複雑な歩きは何もしていない。

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)、数値地図25000(地図画像)、数値地図25000(地名・公共施設)、数値地図250mメッシュ(標高)、数値地図50mメッシュ(標高)及び基盤地図情報を使用した。(承認番号 平24情使、 第921号)」

たそがれさんのご活躍のほどブログで拝見しています。記録を楽しみながら読ませていただいてます。

水呑の標柱につては「Mt.Masaoのブログ}(かの有名な池田正夫氏)に水呑の記事が載っています ( http://ameblo.jp/mt-masao/theme-10057141381.html ) 水呑氷柱のほぼ真西60メートルに石祠「宇賀神」 さらに真西60メートルに水場があります。とてもじゃないが飲む気にはなれませんが。

こちらこそご無沙汰いたしております。

水呑の件、早速、池田氏の記事を確認いたしました。

こんこんと湧いている水場がある(あった?)ようですね。

踏み跡もないので、石碑のみが残っているものと思っておりました。

今はおそらく水溜まり状のものと思われますが、次に通った際にでも確認に行ってまいります。

私には、水場そのものよりも宇賀神に魅力があるのですが。

情報、ありがとうございました。

私も揺拝石や八風付近でこれだけの視界があったためしがないので

晴れているときに歩いてみたいです。

ツツジも尾根通しにずっというのでしたらいいのですが、間隔を置いてのジラしをされちゃいましたね。

黒岩尾根の方は、どうも元々、アカヤシオの賑やかな尾根ではないようですね。むしろ、斜面側なのかもしれませんが。

黒岩尾根のこれからはヤマツツジでしょう。

天気はラッキーだったのでしょう。私も、曇天やら霧雨の中を歩いた回数の方が多いですよ。

いや~,晴れ渡った崩壊地からの風景を,初歩きで見られたなんて,うらやましい限りですヨ。

自分なんて,登りと下りで2度歩いたのに二回ともガスで泣かされて,結局,左岸尾根からの景色が良く判っていませんワ。

長靴&アカヤシオ&展望で,4時間半弱なら十分早いじゃないですか。自分の時は,登る以外にやることが無かったし,地下足袋でしたからネ。おそらく同じ条件なら5時間はっかったでしょう。

ななころびさんと野球親爺さんが歩かれた尾根,自分も興味ありで,今年歩こうと思っています。

それと,もう一つの殺傷禁断碑のヒント,ありがとうございます。次回,黒岩尾根を歩くときに役立たせていただきますヨ。

瀑泉さんは2回歩きでしたか。いずれもガスとは、余程縁のない尾根なのではないでしょうか。

ということは、例のヒネリギ沢と中ノ沢の中間尾根も、正面間近にはご覧になっていないということになりますね。

私、あれを見た瞬間、あそこ歩いてみたい!と思ったわけですが、上の様子を見て、こりゃアカンワとなり、改めてお二方の記事を拝見して、自分でも行けるかもなんて、考えておる次第です。

ただ、駐車するのに何やら面倒くさそうで、その辺、瀑泉さん、詳細レポでお願いしますよ。

その前に、瀑泉さんあたりは、私、よくは知りませんが、内の外山とかというの、そちらに目を向けていらっしゃるのでは。

もう一つの禁断碑の件については、実はあの部分、瀑泉さん向けの記載なのですが、それほどの興味もなくなっているということだとマズイと思い、アバウトにいたしました。

で、烏ケ森さんの記事にはばっちりとルートマップが出ておりますので、ご参照くださいな。

それなりにアカヤシオも楽しまれたようですし、雲海に七滝沢の遠望など、なかなか条件に恵まれたのではないでしょうか。実は翌日、たそがれさんが今回下られた尾根の近くを歩いてきました。そちらは見事なまでのツツジ祭りでしたよ。

ヒネリギ沢と中ノ沢の中間尾根やら内の外山という名前が出てきましたが、ちょうどその2つを周回しようと思っているところでした。駐車地は稲荷川林道のゲート前がいいかなと思っています。

この尾根が、アカヤシオ尾根であるとは思いもよりませんでした。てっきり山ツツジ尾根かと思っていました。であれば、その時季に再訪したいものです。

最後の源頭部の草原状は、目で見るとたおやかでのんびり気分で歩けるかなと思いきや、とんでも無く苦しかったです。黒岩尾根に合流してホットしたのを覚えています。

黒岩尾根のツツジの開花状況は、思いのほか進んでいないように見受けられたのですが、いかがなものでしょうか?近々この辺りに出没しようと思っていたもので。

寂光石、第二の禁断境碑とも興味ありなのですが、黒岩尾根歩きは体力の消耗が激しくなかなか思い通りに行かないのが実情です。

私はこの尾根は、2回とも紅葉時期しか歩いていません。この時期のこの尾根歩きもいいものだと思いました。とても参考になりました。

20番めの写真と、その下の記事についてですが、あの画像の上(遠方)の尾根が、自分と野球親爺さんの歩いたヒネリギ沢と中ノ沢の中間尾根。中段に右から左に登っていっている薄っすら見える尾根は、”内の外山”への尾根と自分は認識していたのですが・・・。

たしか、あの”内の外山”への尾根は最初緩やかで、最後赤薙山西の2203pあたりに向けて、猛烈に突き上げていた記憶があります。

自分の認識違いかもしれませんので、その場合はごめんなさい。聞き流してください。

ヒネリギ沢と中ノ沢の中間尾根は、私はスタリオンさんの影響で歩いたのです。途中断続的にかなり密な木のヤブと急登がありますが、特に危険箇所はなかったと思います。

おひさしぶりです。

アカシロヤシオミックス、雲海、開放的な笹原、いいですね~!

あに観測の物体は・・・

『用途:気象観測施設敷 始期・終期:平成24年9月25日~平成27年3月31日』と書かれており、役目は終えているようです。昨年、気になって見に行ったのです。