11月24日(土)の口切の茶事が終わり、クールダウンを兼ねて2つの美術館へ行きました。

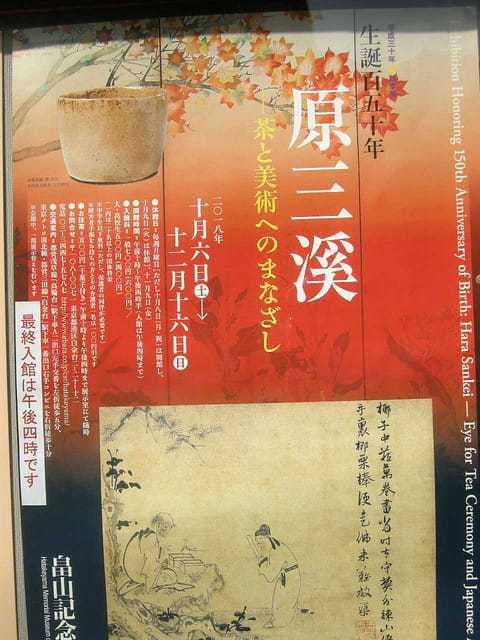

根津美術館の「新・桃山の茶陶」(11月27日)と畠山美術館の「原三渓 -茶と美術へのまなざし-」(11月29日)です。

どちらも見ごたえがありましたが、11月29日(木)に訪れた畠山記念館は学芸員さんの解説付きだった上に、尊敬する横浜三溪園の創設者・原三渓翁がテーマだったので特に印象に残りました。

都営浅草線「高輪台」駅への道

途中で見た面白いオブジェ

高輪台駅から徒歩8分くらいでしょうか、小さな公園、面白いオブジェ、住宅の緑のテラスを眺めながら歩いて行くと、いかめしい門構えの畠山記念館の入り口が見えてきました。

大木が聳え立つ畠山記念館の庭園は薄暗く静まり返っているのですが、紅葉がちょうど見頃で華やかな景でした。

畠山記念館・・・紅葉が真っ盛りでした

10時過ぎに入館し、10時30分から始まる列品解説の前に一通り展示を見ておくようにしています。

その方が解説がよりわかりやすく、解説の後ですと先入観が入り、初対面の感動や印象が薄れてしまう気がするからです。

30分あればお気に入りの展示品が見つけられる畠山記念館のスケール感が居心地好いです。

さて、お気に入りを3つ選んでみました。

1.絵瀬戸割高台筒茶碗 元鬢(げんびん) 江戸時代(17世紀)

御深井焼の指導者・陳元鬢に因んで原三溪が「元鬢(げんびん)」と命名しました。

内箱蓋裏に原三溪自筆の「元鬢」と書かれた張り紙があります。

陳元鬢(1587~1671)は明の亡命者で、尾張徳川家藩主・徳川義直に厚遇され、瀬戸焼、特に徳川家のお庭焼である御深井焼を指導しました。

大ぶりの筒型茶碗で、国宝「不二」を思わせる端整な形もさることながら、御深井釉の透明感のある釉薬がかかり、上品な味わいに一目で魅せられました。

見込に御深井釉がたまって水底のような青味を帯びているのも見どころの一つらしい。

それを水底に見立て、外側の胴まわりを泳ぐ魚や水草が鉄絵で素朴に描かれ、これも見どころであり、この茶碗を一層魅力的にしています。

この茶碗を愛し、「元鬢(げんびん)」と命名した三溪翁の確かなまなざしを感じます。

2.備前火襷水指 銘玉柏 桃山時代(16世紀)

根津美術館「新・桃山の茶陶」でも古備前の名器をたくさん賞玩する機会に恵まれましたが、一番心に残っているのは「三角花入」(備前焼、江戸時代17世紀、個人蔵)と、畠山記念館展示の「備前火襷水指 銘玉柏」です。

備前焼特有の緋襷(ひたすき)は、なにか作為が感じられて今一つ好きではなかったのですが、「玉柏」の佇まいに緋襷への偏見はうそのように消え、もう一目惚れでした。

すっきりとした端整な形も大きさも地肌の色もステキですが、緋襷の火色が織りなす模様が上品で、なんとも味わい深く、何度も去ってはまた戻って魅入りました。

こんな水指を使って茶事をしたい!・・・です。

三溪翁はこの水指をどのような道具と取り合わせ、どのようなお客さまをお迎えしたのかしら?

3.根来茶桶形茶器 江戸時代(17世紀)

地味な茶器ですが、きっと他の水指や茶碗などの邪魔をせず、己の領分を心得ているなぁ~と見ていたのですが・・・。

よく見ると、胴に何やら漢詩のようなものが書かれています。

解説によると、清巌宗渭の筆で

天陰則不点 客多則不点

非其人不点 龍宝 自笑(花押)

列品解説をしてくださった学芸員さんにお尋ねすると、

龍宝(龍宝山大徳寺のこと)の自笑(清巌宗渭は自笑子と号した)の「茶への思い」が書かれているそうで、その解釈についてお話が弾みました

( )の中は暁庵の解釈なので自笑さまの思いと違っているかもしれません・・・。

「天陰則不点」(天が陰って世の中がおかしくなってしまったら茶は点てない)

「客多則不点」(客が多い時は茶は点てない)

「非其人不点」(人となりが意に反する人であれば茶は点てない)

または(自分が待ち望んでいた人でなければ茶は点てない)

自笑さまって、気骨のあるのか? それとも単なる我儘なのか? きっと自分に厳しい方なのでしょうね。

「茶の思い」はあれど道半ば・・・悟りの境地には程遠い暁庵ですが、自笑さまの「茶への思い」を心に深く受け止めましてございます。

出品作品はすべて畠山記念館の館蔵のものだそうで、50点ほど原三溪ゆかりの作品が展示されています。(12月16日(日)まで)

国宝「禅機図断簡」などすでに展示期間が終わっていて見れないものもあり残念!

原三溪翁が所持していた茶道具や美術品は散逸しているので、今回のようにまとめて展示されると、翁の好みやまなざしが感じられて素晴らしい企画だと思いました。

いつものように省庵で美味しい薄茶とお菓子を頂いてステキな一日でした。