5月20日(土)、横浜能楽堂で能「江口」を観てきました。

京都から横浜へ戻ってきて能を観に行ったのは1度だけ、いつか遠い存在になっていましたが、

横浜能楽堂から送られてきた案内を見ると、「江口」でした。

「江口」は、能を観るきっかけとなった横浜能楽堂特別企画「能・狂言に潜む中世人の精神」の第3回「仏教」で演じられ、

それ以来、観る機会もなく時が過ぎましたが、三人の遊女が川遊びをしている、美しくもはかない情景がすぐに目に浮かんできます。

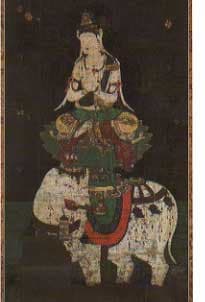

もう一つ、京都・西行庵の朝茶で掛けられていた能「江口」に因むお軸を思い出します。

上方に天女のような女人、下方に西行法師が描かれていたような・・・

女人は遊女・江口の君、普賢菩薩となって空へ上って行くところです。

その日は夏日でしたが、気合を入れて着物で出かけます。

白地に絣模様のある夏大島、杏の地色に牡丹がぼかして描かれている塩瀬の帯を締めました。

最初は狂言「船渡婿(ふなわたしむこ)」、面白い狂言なのに早や睡魔が・・・この先どうなるのでしょう。

休憩の間に動き回って眠気を覚まさなきや! 少々あせるほど眠い。

笛が吹かれ、幕が上がりました。

(囃子方の藤田六郎兵衛の笛に魅せられ、能のあの世へ引きこまれていきました・・・)

あらすじは、

諸国を巡っている僧が津の国天王寺詣での途中、江口の里に着く。

江口の君の旧跡を懐かしみ、昔、西行法師が一夜の宿を主の遊女に断れて詠んだ歌、

世の中を厭うまでこそかたからめ

仮の宿りを惜しむ君かな

と口ずさむ。

するとどこからともなく現れた女に宿を惜しんだのではないと咎められる。

女は遊女の返歌、

世を厭う 人とし聞けば仮の宿に

心とむなと 思おばかりぞ

と詠み、江口の君の幽霊であると明かし消え失せる。

その夜、僧がその霊を弔っていると、川舟にのった江口の君と侍女達が現れる。

遊女としてのこの世の無情、悲しみ・華やかさ・迷いを説く。

そして舞を舞い、普賢菩薩の姿を現し、舟は白象となり、月光の中、西の空へと消えて行く。

ここで、茶の話へ。

いつも客席から能舞台を俯瞰すると、茶室と露地を思い浮かべ、そこで繰り広げられる茶事と相通じるものを感じます。

無駄なものをそぎ落とし、能(茶)をハイライトするための合理的な空間。

演者(亭主)はただひたすら能(茶)を通してその思いを客へ伝えます。

シテの動き、特に足の動きに注目していると、90度方向を変えるのにほんのわずかずつ、数~十歩かけて動いています。

手を顔にかざす・・・手だけでなくゆっくりと腕全体を大きく動かし、顔の角度と相まってさまざまな感情が見事に表現されます。

歩き方・・・上部は動かず姿勢をきちんと保ったまま、擦り足の動きの端麗さと緩急。

姿勢・・・身動きせずに舞台で立っているだけでシテの感情が静かに見事に伝わって参ります。

茶の点前や歩き方もかくありたい!と思いながら舞台を見詰めておりました。

他流に比べ裏千家の点前は無駄な動きを極限までそぎ落としたシンプルな点前です。

シンプルだからこそ能のようにゆっくりと端整に身体を動かし心を込めて点前をしなければ・・・。

そうだわ!今日「江口」を観たのは、きっとお茶の神様が改めてそのことを考えさせてくれたに違いない。

急にお茶の稽古がしたくなりました!(なんせ、稽古不足ですので・・・)

帰ったらお茶の稽古に励んでみよう、所作を基礎からやり直し考えてみよう・・・と。

(忘備録)

横浜能楽堂特別講演 平成29年5月20日(土) 午後2時開演

狂言 「舟渡聟」 シテ(船頭) 野村萬

アド(婿) 野村万之丞 小アド(船頭の妻)野村万蔵

能 「江口」 シテ(里女・江口の君) 浅見真州

ツレ(遊女)浅見慈一 ツレ(遊女)長山桂三

ワキ(旅僧)殿田謙吉 ワキツレ(従僧)大日方寛

ワキツレ(従僧)野口能弘

間(里人) 能村晶人

囃子方 笛 藤田六郎兵衛

小鼓 曽和正博

大鼓 白坂信行