体の中にじんわり染み渡ってゆくようなジャズも好きですが、思わず体を揺さぶられるような、ハードなジャズもまたいいものです。

この「マイルス・イン・ベルリン」には、1964年9月25日にベルリン・フィルハーモニック・ホールで行われたベルリン・ジャズ祭におけるマイルス・デイヴィス・クィンテットの演奏が収録されています。

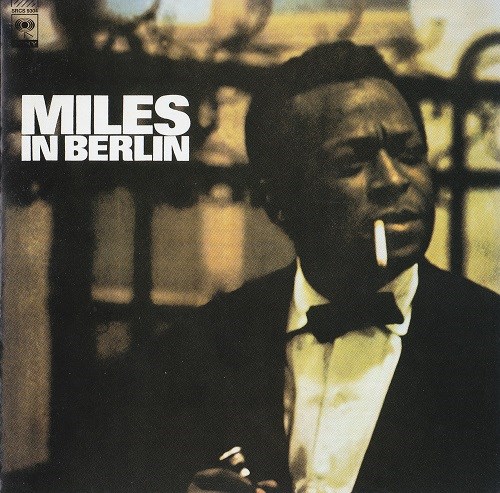

ジャケットに写っている銜え煙草のマイルス、これがなんともカッコいいんです。

このアルバムからサックスがジョージ・コールマンからウェイン・ショーターに替わり、マイルスのバンドは「黄金のクィンテット」と呼ばれるようになります。

モーダルなジャズの完成を目指すマイルスには、ウェイン・ショーターの存在が必要だったのでしょうね。

ぼくはつねづね「メンバーの人選も音楽性のうち」だと思っているのですが、このクィンテットも、マイルスがいつも言っていた「常に新しい方法で表現しろ」という言葉を具現化できるメンバーが集まっています。

そして、これだけのメンバーを束ねることのできるマイルスの求心力も非常に強いということが言えると思います。

1曲目の「マイルストーンズ」からいきなりトップ・ギア。

なんといってもトニー・ウィリアムスのシンバル・ワークです。このエネルギーに導かれるように、緊張感のみなぎるパフォーマンスが繰り広げられています。

2曲目は「枯葉」。原曲の雰囲気を残しつつ、非常に自由に、そしてクールな雰囲気で曲を再構築しています。断片的にメロディは出てきますが、ちょっと聴いただけでは「枯葉」だとは分からないかもしれません。しかしぼくはこういうモーダルな処理も好きだし、面白いと思います。

3曲目「ソー・ホワット」、4曲目「ウォーキン」と、モーダルでスピード感たっぷりな曲が続きます。言うことなしの快演です。

嵐のような聴衆の拍手が演奏の素晴らしさを表しています。

この頃のマイルスは積極的に音を出していて、このアルバムでも火花が散るようなソロを繰り広げていますが、その演奏はどこまでもクール。

ウェインの演奏はマイルスの期待に充分応えられるものだと言っていいでしょう。どこか初々しいプレイですが、とても饒舌にソロを展開しています。

ハービーのピアノも、彼ならではのボイシングと自由な発想がとても面白く、ある意味バンドのサウンドを導いているようでもあります。同じベクトルを共有しているウェインとは、お互いに触発し合っているようにも聴こえますね。

ロンのベースとトニーのドラムスとはまさに一体。ふたりで発する強力なグルーブの塊は、バンドを勢いづけ、鼓舞し、サウンドを演出しています。

ぼくがこのアルバムを聴いて一番耳につくのはトニー・ウィリアムスのドラムでしょうか。

トニーは当時なんと弱冠18歳。

18歳にしてすでにこれだけの存在感があるんですねぇ。なんて切れ味の鋭いビートを生み出しているのでしょう。そのうえ周りのちょっとした雰囲気の変化にすぐ反応、変幻自在のリズムを叩き出しています。

この5人が織り成すインプロヴィゼーションは、完璧と言っていいほど全員がひとつにまとまって疾走しています。

まさに「黄金のクィンテット」と呼ばれるにふさわしい演奏です。

そしてマイルスだからこそ、このバンドのリーダーが務まったのでしょうね。

今日の午後はこのアルバムを少し音量をあげて聴いていました。天気のよい冬の一日を気持ち良く過ごすことができました。

◆マイルス・イン・ベルリン/Miles In Berlin

■演奏

マイルス・デイヴィス・クインテット/Miles Davis Quintet

■リリース

1965年2月1日(ドイツ)

■録音

1964年9月25日、ベルリン・フィルハーモニック・ホール

■レーベル

CBS

■プロデュース

ルディ・ウォルパート/Rudy Wolpert

■収録曲

[side A]

① マイルストーンズ/Milestones (Miles Davis)

② 枯葉/Autumn Leaves (Joseph Kosma, Jacques Prévert, Johnny Mercer)

[side B]

③ ソー・ホワット/So What (Miles Davis)

④ ウォーキン/Walkin' (Richard H. Carpenter)

⑤ テーマ/Theme (Miles Davis)

■録音メンバー

マイルス・デイヴィス/Miles Davis (trumpet)

ウェイン・ショーター/Wayne Shorter (tenor-sax)

ハービー・ハンコック/Herbie Hancock (piano)

ロン・カーター/Ron Carter (bass)

トニー・ウィリアムス/Tony Williams (drums)