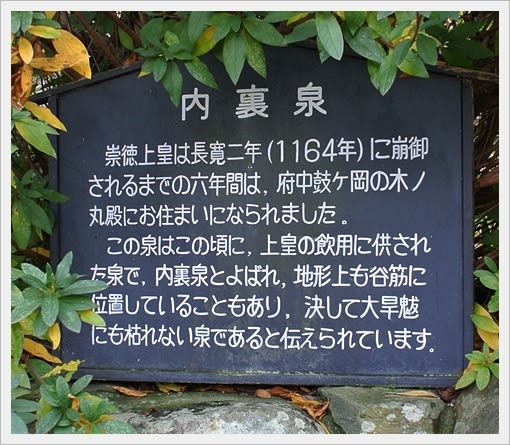

鼓岡神社のすぐ北(30メートル)に崇徳上皇が使用された井戸跡があり、

今でも里人は内裏泉といって大切にしています。

鼓岡神社から北へ進みます。

内裏泉10㍍先左折、 菊塚75㍍先左、 椀塚110㍍先右折。

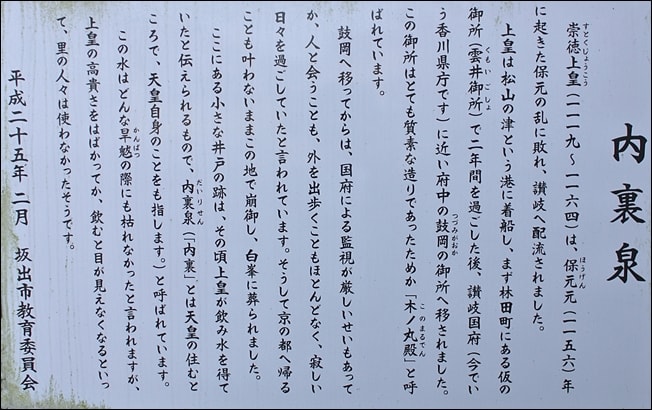

内裏泉からさらに県道を北に進むと、菊塚という石積があります。

菊塚は上皇と綾の局の間に生まれた皇子の墓で、

そのすぐ横にあるのが綾の局の墓と伝えられています。

皇子の名前は上皇の実名の顕仁 (あきひと)の顕の字をとり顕末(あきすえ)と

名づけられ、綾家の跡継ぎにさせたといわれています。

その際、菊の紋章、菓子ばち、御影なども賜ったという。

綾家では菊の紋章はおそれ多いと茎をつけ、一本菊の紋章としました。

見逃しましたが、いまも綾家の母屋の屋根に輝いているそうです。

里人が綾川から石を拾って来て積みあげた塚と綾の局の墓です。

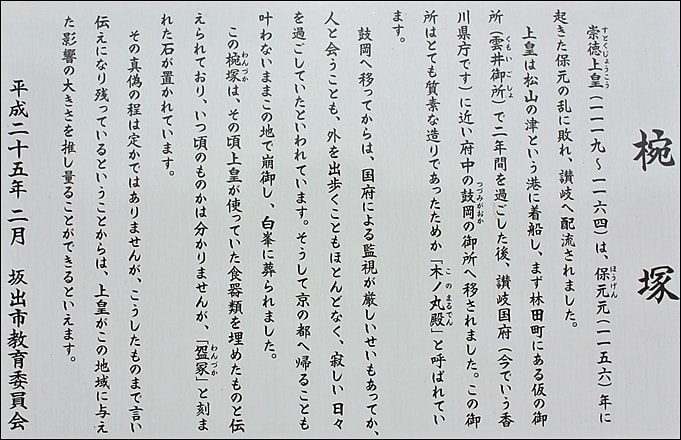

盌塚(わんつか)は、崇徳上皇が使用された

食器などを埋めたところと伝えられています。

崇徳上皇が一生を終えたのは、長寛2年(1164)8月26日のことです。

その死因については病死、殺害など諸説あります。大正時代、崩御の地に

「柳田」という石碑が建てられ、現在JR予讃線沿いにこの碑が残っています。

江戸時代の地誌『讃州府誌(さんしゅうふし)』には、二条天皇が三木近安という

讃岐の武士に命じて殺害させたとあり、近安は栗毛馬に跨り、紫色の手綱を

とって鼓岡御所を襲いました。上皇は命からがら逃げ、道端の大きな

柳の木の根元にある穴に隠れましたが、見つけられ殺害されたとしています。

以来、この地では近安の手綱の紫色が嫌われ、紫の衣の者や三木姓の者は

白峯山に上れないという伝説が生まれました。

悲劇的な生涯を送った崇徳上皇にふさわしい最期ともいえます。

『保元物語』には、崇徳上皇の死因について「その後、九ヵ年を経て

御年四十六と申し長寛二年八月二十六日、終に隠れさせ給ひぬ。」と

記すだけで、詳しくは触れていません。

『今鏡』によると、崇徳院はあきれるほど辺鄙な所に、9年ほどお住まいになって、

あまりにもつらい世の中のためでしょうか、病気も年々重くなり、

長寛2年(1164)8月26日に亡くなられたとしています。

その序文に「今年は嘉二年庚寅(かのえとら)なので」とあることから、

『今鏡』が執筆されたのは、嘉応2年(1170)崇徳院が亡くなって6年目のことです。

作者は兄弟の寂念・寂然とともに「大原三寂」・「常盤三寂」とよばれた

寂超とされています。この兄弟は、和歌を好んだ父藤原為忠(ためただ)の

影響を強く受け、所々の歌合に出詠し、崇徳上皇が都におられたころから、

藤原俊成、西行らとともに和歌を通じて、極めて親しい関係にありました。

当時、歌道の中心的存在であった上皇が讃岐へ配流され、歌の道の衰微を

西行が嘆いていたことが、寂然との贈答歌によって窺い知ることができます。

『今鏡』は、崇徳上皇の第1皇子の重仁親王が父に先立ってなくなったことや

第2皇子元性(がんしょう)法印が和歌に優れていたことなども記しています。

「重仁親王は、保元の乱後、仁和寺の花蔵院に入り、空性(くうしょう)という

法名で、寛暁(かんぎょう)大僧正のもとで真言などを学ばれていました。

聡明ですばらしい方でしたが、足の病が重くなり、

応保2年(1162)に僅か23歳でお亡くなりになりました。

上皇が配所で崩御された時、覚性法親王(かくしょうほっしんのう)の

「喪服はいつから召されるか。」というお尋ねに対して、元性法印が

うきながらその松山のかたみには こよひぞ藤の衣をば着る

(つらいことですが、都へ戻ってこられるのを待ちわびていましたが、

帰られず松山で亡くなった父をしのぶものとして、今宵喪服を着ましょう。)と

お詠みになったのは、ほんとうにしみじみ悲しく思われました。

嵐が激しいある夜、滝の音もむせび泣くようで、

心細く聞こえました時に、お詠みになった

夜もすがら枕に落つる音聞けば 心をあらふ谷川の水

(一晩中、枕元におちてくる滝の音を聞いていると、

それは穢れを清める谷川の水音と思われる)の歌を載せ、

作者は和歌に堪能であった崇徳上皇の遺風を伝えてらっしゃるのは、

優美なことです。と感想を述べています。」

元性(1151-1184)の母は河内権守源師経の娘、左兵衛局です。

早くから仁和寺の叔父覚性法親王のもとに入り、初め元性と称し、

その後覚恵(かくえ)を名のります。

讃岐に残る伝承では、重仁親王は崇徳上皇が配流されてから3年後の

平治年間、行脚僧に身をやつし、両親を追って讃岐に来たとされています。

崇徳上皇は国府の役人をはばかって綾高遠に親王を託し、

高遠は薬王寺(高松市檀紙町)に親王を預けたといわれています。

江戸時代になって、初代高松藩主松平頼重は重仁親王の話を聞き、

多くの人が参拝するのに便利な場所に移そうと、城下に近い

現在の場所(高松市番町5丁目)に寺と重仁親王の墓を移築しました。

『アクセス』

「内裏泉」坂出市府中町 讃岐府中駅から徒歩で約12分

「菊塚」坂出市府中町 讃岐府中駅から徒歩約13分

「盌塚(わんつか)」讃岐府中駅から徒歩約14分

「柳田」坂出市府中町 讃岐府中駅から徒歩約12分

『参考資料』

郷土文化第27号「崇徳上皇御遺跡案内」鎌田共済会郷土博物館、平成8年

日本古典文学大系「保元物語 平治物語」岩波書店、昭和48年

(保元物語下 新院経沈めの事付けたり崩御の事)

全訳註竹鼻績「今鏡」 (上) 講談社学術文庫、昭和59年(すべらぎの中第二 八重の潮路)

全訳註竹鼻績「今鏡」 (下) 講談社学術文庫、昭和59年(御子たち第八 腹々の御子)

山田雄司「怨霊とは何か 菅原道真・平将門・崇徳院」中公新書、2014年

五味文彦「西行と清盛 時代を拓いた二人」新潮社、2011年

殺害説も衰弱・狂死説も『かもしれない』と思えます。

怨霊を憚って坂出の「白峰山陵」から移され、白峰神宮でお祀りされたのは明治になってからとの事ですから

政変で敗れた人間に対する扱いの惨さは政権側の近親憎悪でよけい増幅されたのでしょうか?

重仁親王の墓や崇徳天皇の皇子(綾顕末)の墓があるのも初めて知りました。何となくほっとしたりして。

さて、崇徳上皇の死因には暗殺説もあるのは、知りませんでした。首謀者が二条天皇という事ですが、私としては、若くして急死された二条天皇より崇徳上皇がせっかく書かれた写本を、送り返した日本一の大天狗と頼朝に言わしめた、かの後白河院があやしいと思います。

色々推察してみるのも面白いと思います。

いずれにしても崇徳上皇にとっては、口惜しい事だったと思います。

非常に過酷なものでしたが、これには理由があるのです。

天皇の器ではないといわれていた後白河ですが、鳥羽は

近衛天皇の後に

二条天皇の中継ぎとして後白河を皇位につけました。

美福門院・忠通の強い後押しがあったのです。

崇徳上皇は重仁をつけたかったのですが、かなわず傍系に追いやられます。

後白河天皇にしてみれば、王家嫡流で重仁という有力な皇子をもつ崇徳が、

もし二条天皇が亡くなるという非常事態が起こった場合、

崇徳が院政を行う可能性があったのです。乱後、崇徳は

すぐ出家していますが、出家していても院政は可能です。

偶然、皇位につき、不安定な存在であった後白河天皇にしてみれば、

崇徳を完全に抹殺したかったのです。

重仁親王の伝説は、讃岐の人たちが親王を何とかご両親に会わせてあげたいと、

作られたものなのかもしれません。この伝説が本当であれば、

親王はご両親に会えたということになります。

揚羽蝶さまもお大切になさってください。

「保元物語」によると、朝廷は崇徳上皇の動向が気になり、

平康頼を派遣して上皇の様子を探らせています。康頼が見ると、

上皇は柿の衣、長頭巾という山伏姿で、血で誓いの文を

書き添えた五部大乗経を海底に沈めたというのです。

都に帰った康頼は「上皇は生きながら天狗になられた。」と報告します。

都では、それが上皇の魔王伝説、天狗伝説、怨霊伝説に発展していきます。

実は都に送られた上皇自筆の五部大乗経は、送り返されずに

仁和寺の上皇の第2皇子、元性法印のところにあったのですが。

これまで上皇に対する後白河の仕打ちはあまりに残酷でしたし、

平康頼は後白河の側近ですから、上皇暗殺の背後に後白河がいたとも考えられますが、

二条天皇は崇徳上皇が崩御された後、上皇の遺体が一時、

安置された地に上皇を祭神とする白峰宮(天皇寺)を建てるよう勅を下しています。

このことを踏まえて作られた二条天皇が命じたという

暗殺伝説ではないでしょうか。