義経が生まれた年の平治元年(1159)の12月、平治の乱に敗れた

源義朝は、東国をさして落ちて行く途中、尾張国内海荘で旧臣

長田忠致(ただむね)に討たれました。それを金王丸(こんのうまる)が

都に戻り常盤に知らせると、常盤は幼い3人の子を連れて都を逃れ、

大和国宇陀郡(こおり)竜門牧

(現、宇陀市大宇陀区牧)の伯父のもとに身を寄せました。

義経が大江広元充てに書いた書状「腰越状」にも「生まれてしばらくして

父義朝の御他界にあい、みなし子となり母の懐に抱かれ大和国宇陀郡

竜門に連れて行かれて以来、片時も心の安らいだ時はなく。」と記しています。

最寄りの近鉄電車「榛原(はいばら)駅」

宇陀市は吉野に近く、名張市を経て伊勢に通じる交通上の要路にあたり、

宇陀地域には、吉野とともに源氏に纏わる伝承や史跡が多く残っています。

常盤が宇陀の竜門に逃れたのは、ここには大和源氏一族が

勢力を広げており、伯父が住んでいたことのようです。

清和源氏の祖、源経基(つねもと)の嫡男で武門としての地位を

確立したのが源満仲です。その長男頼光(よりみつ)は、

摂津に拠り摂津源氏を称しました。以仁王とともに挙兵した

頼政は摂津源氏の子孫です。

満仲の次男・大和守源頼親(よりちか)は、

大和国宇野を本拠地としたことから大和源氏と称しました。

宇陀市には、六孫王(ろくそんのう)と名のった

源経基の墓と伝わる五輪塔もあります。

頼親の子孫宇野七郎親治は、保元の乱の際、左大臣藤原頼長

(崇徳上皇方)に召されて活躍したことが『保元物語』に見えます。

満仲の三男河内守源頼信は、河内国壷井を本拠地としたことから

河内源氏とよばれる武士団を形成し、子孫は

頼義、義家、義親、為義、義朝、頼朝と代を重ねていきます。

バス停「松井天神社」から2分ほどの所、

旧道沿いに常盤御前の腰掛石があります。

路線バスが通るR166

宇陀葬祭(宇陀市菟田野松井)の向かい側に

長さ1m余りの大きな石があります。

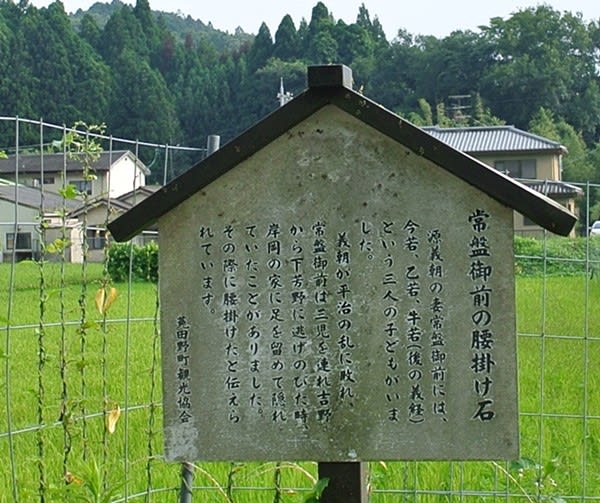

常盤御前の腰掛け石

源義朝の妻常盤御前には、今若、乙若、牛若(後の義経)という

三人の子どもがいました。義朝が平治の乱に敗れ、

常盤御前は三児を連れ吉野から下芳野ににげのびた時、

岸岡の家に足を留めて隠れていたことがありました。

その際に腰掛けたと伝えられています。 菟田野町観光協会(駒札より)

常盤御前の腰掛け石の近くを流れる芳野川(ほうのがわ)

常盤屋敷は、うたの電気工事(宇陀市菟田野下芳野)の近くにあります。

この辺りは常盤屋敷と呼ばれています。

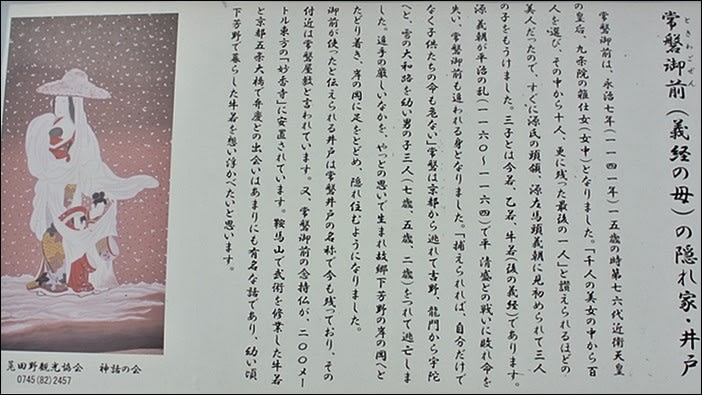

常盤御前(義経の母)の隠れ家・井戸

常盤御前ときわごぜんは、永治七年(1141)十五歳の時、第七六代

近衛天皇の皇后、九条院の雑仕女(女中)となりました。

「千人の美女の中から百人を選び、その中から十人、

更に残った最後の一人」と讃えられるほどの美人だったので、

すぐに源氏の頭領、源左馬頭義朝に見初められて三人の子をもうけました。

三子とは今若、乙若、牛若(後の義経)であります。

源義朝が平治の乱(1160 ~1164)で平清盛との戦いに敗れ命を失い、

常盤御前も追われる身となりました。

「捕えられれば、自分だけなく子供たちが命も危ない」

常盤は京都から逃れて吉野、龍門から宇陀へと、

雪の大和路を幼い男の子三人(七歳、五歳、二歳)をつれて逃亡しました。

追手の厳しいなかを、やっとの思いで生まれ故郷下芳野の岸の岡へとたどり着き、

岸の岡に足をとどめ、隠れ住むようになりました。

御前が使ったと伝えられる井戸は常盤井戸の名称で今も残っており、

その付近は常盤屋敷と言われています。

又、常盤御前の念持仏が、200m当方の「妙香寺」に安置されています。

鞍馬山で武術を修行した牛若丸と京都五条大橋で

弁慶との出会いはあまりにも有名な話であり、

幼い頃下芳野で暮らした牛若を想い浮かべたいと思います。

菟田野観光協会(0745ー82ー2457) 神話の会(説明板より)

説明板の背後は結構荒れていて、

井戸跡らしいものを見つけることはできませんでした。

宝樹寺・雪よけ松の碑 (常盤御前ゆかりの地) 常盤御前捕わる(常盤就捕處碑・常盤井)

『アクセス』

「常盤御前の腰掛石」宇陀市菟田野松井

近鉄榛原駅下車 バス停「松井天神社前」より徒歩約2分

「常盤屋敷・井戸跡」宇陀市菟田野下芳野(しもほうの)

宇陀市観光案内所が運営するレンタサイクルを利用しました。

(榛原駅の傍、宇陀市榛原萩原2427. 電話番号 0745-88-9049)

レンタサイクル(電動アシスト自転車)営業:9:00~17:00 休業日:年末年始

『参考資料』

「奈良県の地名」平凡社、1991年

角川源義・高田実「源義経」講談社学術文庫、2005年

「源氏 武門の覇者」新人物往来社、2007年

五味文彦「物語の舞台を歩く 義経記」山川出版社、2005年

日本古典文学大系「保元物語 平治物語」岩波書店、昭和48年